Abduweli Ayup, né près de Kashgar en 1973, est linguiste, écrivain et chercheur. Après des études à l’Université centrale des minorités à Pékin qu’il achève à la fin des années 1990, il obtient un master à l’Université du Xinjiang à Ürümchi au début en 2001, puis devient lecteur à l’université du Nord-Ouest à Lanzhou. Il part ensuite à l’étranger : de décembre 2005 à juin 2006, il est professeur invité à l’Université d’Ankara puis fait un master en linguistique à l’Université du Kansas (Lawrence) en 2011. Il refuse une proposition de financement pour un doctorat en linguistique et décide de retourner en Région ouïghoure pour ouvrir deux écoles trilingues en ouïghour, chinois et anglais, dans les villes d’Ürümchi et de Kashgar. Durant cette période, il fait l’objet d’interrogatoires répétés et de harcèlement de la part des autorités chinoises.

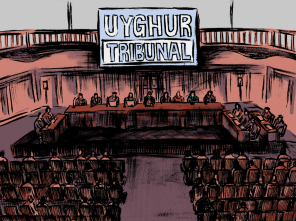

Accusé d’avoir collecté illégalement des fonds et de séparatisme, il est arrêté le 19 août 2013 et passe 15 mois en détention. A sa sortie, il est régulièrement inquiété par les autorités et part en aout 2015 en Turquie avec sa famille, où il commence à recueillir les témoignages d’anciens et anciennes détenu·es afin de documenter les atrocités qui visent les Ouïghours en général, et les intellectuels en particulier1. En septembre 2016, il fonde à ce titre l’organisation Uyghur Hjelp. Il arrive à Paris en avril 2019 en bénéficiant du programme PAUSE et passe plusieurs mois à l’Ehess, avant de rejoindre la Norvège dans le cadre du programme ICORN. Il a témoigné devant le Tribunal Chine le 9 décembre 2018, chargé d’examiner la question des prélèvements forcés d’organes, et devant le Tribunal ouïghour le 4 juin 2021. Il compte ainsi parmi la dizaine d’anciens et anciennes détenu·es vivant en Europe qui ont eu le courage de s’exprimer publiquement.

Abduweli Ayup vit actuellement de travaux de traduction. Il a publié de nombreux ouvrages, dont des livres de langue et d’histoire ouïghoures destinés aux enfants de la diaspora, des essais et ses mémoires de prison qui sont en cours de traduction-réécriture pour une publication en anglais prévue à la fin de l’année 2023. Nous proposons ici2 un chapitre que nous avons co-traduit avec Merdan Ehet’eli, poète ouïghour en exil vivant désormais en France.

Cloé Drieu

![Couverture de [Abdu]Weli Ayup, Les Âmes prisonnières (Mahbus ruhlar), Istanbul, éditions ouïghoures du Taklamakan, 2021. Couverture de [Abdu]Weli Ayup, Les Âmes prisonnières (Mahbus ruhlar), Istanbul, éditions ouïghoures du Taklamakan, 2021.](/sites/default/files/styles/2_3_de_largeur/public/media_images/2023/05/Image%201%20Les%20%C3%82mes%20prisonni%C3%A8res%20%28Mahbus%20ruhlar%29%2C%20Istanbul%2C%20%C3%A9ditions%20ou%C3%AFghoures%20du%20Taklamakan%2C%202021%20%281%29.jpg?itok=vf5WAE9A)

Couverture de [Abdu]Weli Ayup, Les Âmes prisonnières (Mahbus ruhlar), Istanbul, éditions ouïghoures du Taklamakan, 2021.

Au moment où retentissait le chant rouge « Une famille aux 56 ethnies », une agitation désordonnée commençait dans la cellule. L’horloge à l’heure de Pékin indiquait six heures. Avant que les chefs de cellule3 allongés sur leur estrade en ciment4 ne se lèvent, les quatre larbins ouïghours5 prenaient immédiatement dans leurs mains serviette, bassine, savon et papier toilette. Ils faisaient au carré, comme des boîtes d’allumettes, les lits des chefs de cellule, pendant que ces derniers s’étiraient, baillaient, se soulageaient et faisaient les uns après les autres leur toilette.

Avant que la petite lucarne intérieure située en haut et la porte à l’arrière de la cellule6 ne soient ouverte, la plèbe ne pouvait pas se soulager tant que le responsable de la propreté (taziliq emeldari), l’un des chefs de cellule, ne l’avait pas ordonné. Une fois ouverte la lucarne du haut, le responsable de la propreté décidait de l’ordre de ceux qui allaient se soulager et de la quantité de papier toilette. Cette lucarne intérieure et la porte de derrière ouvraient à neuf heures, heure de Pékin.

Sur ordre du responsable de la propreté, la première chose que j’ai dû apprendre était de faire le lit au carré. Pour bien plier la couverture, on devait pulvériser de l’eau sur les endroits froissés et les plier pour les lisser. La chose que j’ai apprise ensuite était de passer le torchon, de le plier, de passer la serpillère et de brosser les latrines. Si j’apprenais tout cela en quinze jours, j’apprendrais tout le reste. L’odeur putride que l’on sentait lorsque l’on entrait dans la cellule venait du torchon, plié avant d’avoir séché par crainte de perdre la marque des pliures. Après avoir appris en une demie heure à plier les couvertures, j’ai commencé à apprendre à plier les torchons et les chiffons ; toutes ces choses devaient être pliées comme des boites d’allumettes et des quadrilatères à angles droits… À se demander si cette passion pour les angles droits ne venait pas du caractère rectangulaire de l’écriture chinoise.

À sept heures, une voix en chinois retentissait depuis le couloir : « À la soupe ! » On prenait tous notre bol et on formait deux rangs devant la porte de la cellule. Juste après l’ordre en chinois de Yang Yong7 « Garde-à-vous, commencez ! », on chantait d’abord : « Sans le Parti communiste, il n’y a pas de Chine nouvelle », ensuite était chanté « Le drapeau rouge [à cinq étoiles] flottait dans le vent », et après avoir encore entonné « L’union fait la force » et l’hymne national, on avait fini. Je ne connaissais de ces chants que le premier et le dernier. Je ne connaissais pas les paroles des autres mais seulement la mélodie et un ou deux couplets. Le chef de cellule (kamer bashliqi) m’avait demandé d’apprendre ces chants le jour même. Sinon on me priverait de nourriture.

Deux des quatre larbins ouïghours, qui étaient au service des quatre chefs de cellule chinois, étaient surnommés « cuistots » (ashpez). Les cuistots étaient chargés de distribuer dans les gamelles la nourriture qui était versée dans un seau par une trappe située en bas de la porte. Cette lavasse de riz distribuée à tous était normalement prise par les Chinois au petit déjeuner. De l’eau tiède avait dû être ajoutée au riz déjà cuit, car l’eau et le riz n’étaient pas bien amalgamés. À cette lavasse, on ajoutait un pain à la vapeur (momo). Comme je ne savais pas comment manger, je regardais autour de moi, car il y avait peut-être aussi une règle pour cela. Je devais faire attention à ne pas me manger de coups en guise de nourriture… Tout au fond, le plus loin possible des latrines, les quatre larbins et les quatre chefs de cellule s’étaient réunis pour le repas. Il y avait devant eux des salades, du chocolat et des œufs. Ils étaient sur l’estrade, alors que nous étions à même le sol. J’ai ingurgité jusqu’à la dernière miette ce pain-vapeur avec de l’eau tiède, mon tout premier petit-déjeuner à Ürümchi, de la même façon que je le faisais à Kashgar, où je mangeais les yeux fermés. Depuis le jour où ils m’avaient arrêté, j’avais pris comme résolutions, quoi qu’il puisse m’arriver, de tout endurer et de manger toute la nourriture possible, afin de rester en bonne santé.

À huit heures, après le petit-déjeuner, nous nous comptions de nouveau dans l’entrée, debout sur deux rangs, mais cette fois le geôlier qui se tenait devant la porte notait le nombre. Ensuite, venait un médecin qui donnait un cachet blanc à tout le monde, et vérifiait que nous l’avalions bien8. Le chef de cellule nous faisait réciter à voix haute et à l’unisson les règles des détenus. Ceux qui ne pouvaient pas réciter avaient l’ordre de doubler leur tour de veille pendant la nuit9. Effectuer « deux tours de veille » revenait à monter la garde pendant la nuit quatre heures durant.

Pour une raison quelconque, il y avait pour les détenus deux types de règles. D’un côté, nous avions le droit d’avoir un avocat, un droit de visite, le droit de vivre selon nos traditions... soit au total 37 articles écrits et fixés au mur. Mais de l’autre, nos obligations nous étaient indiquées sur une feuille de carton, où il était écrit qu’il fallait suivre les ordres de l’interrogateur, se dénoncer les uns les autres, ne pas faire sa prière, ne pas parler ouïghour... : il n’y avait là que onze articles et rien d’autre que des ordres et des punitions. Il semblait que nous devions réciter les droits pour celui qui, de l’extérieur, venait nous contrôler à des fins de propagande, alors que les obligations, nous devions les réciter pour les mettre en pratique. Que les prisonniers les connaissent ou pas, ils devaient dans les deux cas les réciter en chinois.

À huit heures et demie, les autres prisonniers s’installaient sur l’estrade, et s’asseyaient en tailleur sur trois longues lignes. Nous, les trois nouveaux prisonniers, nous nous asseyions sur une ligne à même le sol. Nos yeux devaient fixer la nuque de la personne assise devant. D’abord, les personnes de veille pendant la nuit devaient faire un rapport. C’était une torture pour ceux qui ne connaissaient pas le chinois car ce rapport devait obligatoirement être fait dans cette langue. Ensuite, nous commencions tous, les uns après les autres, à rappeler nos crimes en vociférant. Ça aussi, il fallait que ce soit en chinois. À ce moment, je déclarais : « Éducateur ! Au rapport ! » Pour adoucir le terme « gardien10 » (gundipay), on l’appelait « éducateur » (terbiyechi).

« Moi, prisonnier Abduweli Ayup, j’ai commis le crime de collecter illégalement des fonds et j’ai été arrêté par la brigade de la sûreté nationale de la filiale du quartier de Tagridagh, le 19 aout 2013. Je coopérerai activement aux ordres de l’interrogateur pour confesser mon crime et dénoncer mes complices. Je ferai tous les efforts possibles pour réduire ma peine. »

Ce texte avait été écrit par le secrétaire (katib) de la cellule dès le soir de mon arrivée. Le secrétaire écrivait ce type de texte pour chacun des prisonniers nouvellement arrivés. Celui-ci devait obligatoirement être appris en trois jours. Dans le cas contraire, on te donnerait l’une des trois punitions : « Manger des samsa », « Manger des semelles » ou « Faire de la balançoire11 ». Je l’ai mémorisé le soir même.

J’étais assis en tailleur, droit et immobile, mes deux mains sur les genoux, fixant la nuque du prisonnier devant moi. Mais rapidement, quand j’étais assis, mon dos commençait à s’ankyloser et j’avais des fourmis dans les jambes. L’horloge du couloir pouvait être vue par le grillage de la porte. Comme si l’aiguille de l’horloge se moquait de moi, comme si elle ne se souciait pas de mon anxiété, elle avançait excessivement lentement. Quand j’ai demandé ce que nous faisions, on m’a dit que nous devions rester assis comme ça sans bouger jusqu’à onze heures et demie. Et il était seulement huit heures et demie... Si l’un des prisonniers bougeait, j’entendais une horrible voix dire en chinois : « Reste en place et serre les fesses, sinon nous t’y enfoncerons quelque chose ! » Je faisais tout ce que je pouvais et serrais les dents. Du haut-parleur près de la porte de la cellule, on insultait ceux qui bougeaient sans pouvoir rester immobiles.

Les quatre chefs de cellule pouvaient descendre de l’estrade comme ils le voulaient et bouger. D’après les onze articles des règles de la cellule écrits à la main en chinois, tous les hommes devaient rester assis concentrés huit heures chaque jour et écouter consciencieusement les leçons quotidiennes. Avant de commencer la « leçon », son thème était introduit par des images sur un écran de télévision. La leçon avait été préparée précédemment et enregistrée, et à chaque changement de thème, un dessin animé en lien avec ce dernier était diffusé en boucle sur cet écran. Il semblait donc que j’allais désormais passer mes journées à écouter de force cette éducation politique sur la civilisation moderne, sur l’unité nationale, sur le droit, l’histoire des ethnies et des religions du Xinjiang, ainsi que la propagande sur la patrie qui sortaient de cette télévision.

Une voix d’homme retentissait d’abord : « Depuis toujours, le Xinjiang fait partie intégrante de notre patrie ; depuis la conquête du territoire chinois par la dynastie Han, les Chinois ont toujours vécu au Xinjiang ; en 840, les Ouïghours ont migré depuis le plateau mongol et en 1949, le Xinjiang a été “libéré” pacifiquement. » Et on appelait cela un cours sur « l’histoire du Xinjiang »… J’écoutais et je me perdais dans mes pensées. Vers le XIe siècle, les Turcs ont conquis la péninsule anatolienne sur le territoire de l’Empire romain d’Orient. Cette terre appartenait anciennement aux Hittites. Mais dans les cours d’« histoire turque », on ne disait pas que la Turquie avait toujours appartenue aux Turcs. Les Anglais avaient créé des États en occupant l’Amérique, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l’Australie, mais leurs historiens ne disaient pas que ces terres leur avaient toujours appartenues depuis des temps immémoriaux. Alors pourquoi ces « historiens de palais » chinois ne pouvaient-ils pas dire : « Nous avons occupé des terres qui appartenaient originellement aux populations locales » ? S’ils avaient dit « nous les avons occupées », les Ouïghours qui m’entourent se révolteraient-ils tout en refusant cela ? Quand notre langue qui a plus de mille ans de tradition d’enseignement a été interdite, les Ouïghours ne se sont pas soulevés. Se soulèveraient-ils alors si les historiens chinois disaient que les Han avaient occupé ces terres ?

M’est alors revenu en mémoire le poème de Perhat Tursun12 intitulé « Le fleuve Tarim » qui m’avait beaucoup marqué.

Comme l’eau du Tarim

Nous avons commencé en ces terres

En ces terres, nous finirons

Nous ne venons de nulle part

Et nulle part nous n’irons

Si Dieu a créé l’humanité

Dieu, en ces terres, nous a créés

Si les hommes descendent du singe

Nous sommes, de ces terres, les descendants du singe

Sur l’écran de télévision, était diffusée une scène qui montrait l’arrivée de Zhang Qian13, le soi-disant émissaire [de la dynastie Han] dans les régions de l’Ouest (Gherbi yurt). Dans cette image, était dépeint un Zhang Qian qui se tenait bien droit sur son cheval, avec une expression d’arrogance, et parmi les gens des régions l’Ouest, l’un d’entre eux menait son cheval et marchait en se courbant, alors que d’autres le saluaient bassement avec du raisin et des grenades dans les mains pour lui souhaiter la bienvenue. Dans les images de propagande de Zhang Qian, les femmes locales étaient dépeintes avec une coiffe ou un foulard, et les hommes avaient une barbe, un turban et de longs chapan14. Mais lorsque Zhang Qian s’était rendu dans notre contrée (vatan), personne n’était musulman. Il était impossible que les femmes aient un foulard et que les hommes aient enroulé un turban. Je me suis rappelé qu’en chinois, il y a mille ans, les Ouïghours étaient appelés « les musulmans enturbannés ». Même les Chinois disaient que dans ces terres, les Ouïghours n’existaient pas il y a mille ans, et pourtant la propagande continuait à les dépeindre avec l’apparence des Ouïghours d’aujourd’hui. Selon cette représentation et du point de vue des dirigeants communistes chinois comme de leurs subordonnés, les propriétaires de ces terres semblaient toujours accepter d’accueillir et de servir les personnes venues de l’extérieur pour les conquérir…

Tandis que l’enseignement politique de cette soi-disant culture moderne commençait, on entendait la voix d’une femme ouïghoure : « Le parti communiste a libéré nos femmes ouïghoures de l’oppression des hommes, de l’oppression des propriétaires bourgeois et féodaux et de l’oppression des forces religieuses féodales ! » Après la « libération », on expliquait comment non seulement le corps des hommes et des femmes, mais aussi leur âme, avaient été libérées, et que la politique de réforme et d’ouverture les avait menés à la vie moderne.

Aussitôt, mes pensées sont allées à ma femme et à mes filles. Ma femme était d’une famille de riches propriétaires terriens (bais). Elle n’a pas fait l’expérience de l’oppression des bais. J’avais fait tout mon possible. Ma femme et moi avions cherché à vivre correctement. Mais je ne pouvais pas dire que « je ne l’avais pas opprimée ». En particulier aujourd’hui, c’était une oppression de porter seule sur ses épaules le poids d’une famille et de deux enfants. « Protéger ma langue maternelle, ouvrir un jardin d’enfants dans ma langue maternelle, perpétuer la culture transmise par mes grands-parents » – telle était ma décision, tels étaient mes choix. Et pour ces choix, je pouvais payer le prix, quel qu’il fût ; pour ces choix, je pouvais faire tous les sacrifices possibles, c’était ma mauvaise fortune ; mais à cause de cela, ma famille était restée sans homme, mes filles étaient restées sans père, et c’était pour eux une injustice car ce n’était pas leur choix.

Assis, je me souvenais de ma fille de six mois, de la manière dont elle soulevait sa poitrine avec ses bras. Le jour de mon arrestation, alors qu’elle était en train d’être nourrie par sa mère, elle ne cessait pourtant de me regarder en souriant continuellement, elle faisait la coquette… Cela ne signifiait-il pas quelque chose ? Ne me faisait-elle pas ses adieux ? Pour cette toute dernière fois, ma fille ne m’avait-elle pas laissé un beau souvenir ? Je ne pouvais essuyer les larmes qui coulaient à flot de mes yeux. Selon les règles de la cellule, on nous rappelait qu’il était interdit de pleurer. Si le gardien qui nous observait me voyait par les caméras, je serais sans aucun doute puni. J’essayais d’éloigner mes filles de mon esprit, je tentais de me forcer à penser aux choses de la prison.

Parmi les punitions, je ne comprenais pas ce que signifiait « Manger des semelles » comme on disait. Si cette expression correspondait à une punition essentielle et répandue en Chine, laquelle consistait à frapper les fesses avec la semelle, ce n’était pas clair pour nous qu’il s’agissait d’une punition sans intérêt. Ici, porter aux pieds des chaussons en tissus noir était obligatoire pour tous. Quand on marchait avec ces chaussons aux fines semelles, on percevait jusqu’aux plus petites aspérités du sol en ciment. Avec de telles semelles, il fallait frapper sur les fesses plus d’une centaine de fois, pour que les chefs de cellules réussissent a minima à remplir leur devoir.

À midi, venait l’ordre de déjeuner. Comme pour la nourriture du matin, il fallait à nouveau se mettre en rang et chanter. Ce que nous appelions « nourriture » était la même lavasse de riz que celle du matin avec un pain-vapeur. Alors, après avoir dormi une heure et demie et plié la couverture militaire, nous reprenions les cours à deux heures. La leçon de l’après-midi débutait par une ode à la gloire du pays, du parti et du président Xi. Mais cette ode à la « sainte trinité » nous était culturellement étrangère. Si cette gloire à la trinité n’était pas déclamée et chantée à voix haute, on ne nous donnait pas la lavasse de riz et le pain-vapeur à moitié cuit du petit-déjeuner, ni la soupe insipide du midi, ni la soupe de patates saupoudrées de piments rouges du soir. Ils ne nous laisseraient pas non plus dormir la nuit, et l’unique possibilité de la journée de se soulager serait également perdue. Se retenir était ce qu’il y avait de plus difficile.

La leçon commençait par une acceptation résignée de s’assimiler à la culture chinoise. De nouveau, je me perdais dans mes pensées. Les prisonniers chinois étaient chefs de cellule, commandants, surveillants ; les Ouïghours étaient leurs complices, leurs exécutants, leurs traducteurs. Les Chinois dormaient sur l’estrade et prenaient leur petit-déjeuner le matin avec du lait, du chocolat et de la confiture. Pendant les cours, les Ouïghours restaient figés le cul à même le sol, sans bouger, alors que les Chinois pouvaient se lever pour manger quelque chose. Dehors, les Chinois avaient un sentiment de supériorité, et ces airs hautains ne disparaissaient pas, même en cellule. Si on parlait ouïghour, on avait une punition ; mais pas de problème pour les Chinois qui pouvaient bavarder comme ils le voulaient dans leur langue. Comment les Ouïghours pourraient-ils assimiler cette culture chinoise imposée par ceux qui les faisaient vivre de cette façon, comment faire sienne cette culture chinoise ? Du couloir, on pouvait voir qu’il était sept heures et une sonnerie provenant de la télévision annonçait aux prisonniers la fin des cours.

Ce texte est la traduction du chapitre intitulé « Du matin au soir, en cellule », [Abdu]Weli Ayup, Les Âmes prisonnières (Mahbus ruhlar), Istanbul, éditions ouïghoures du Taklamakan, 2021, p. 98-107.

Traduit de l’ouïghour par Merdan Ehet’eli et Cloé Drieu.

Notes

1

Voir le rapport Abdullah Qazanchi (avec la contribution de Abduweli Ayup), The Disappearance of Uyghur Intellectual and Cultural Elites: A New Form of Eliticide, UHRP, 8 déc. 2021.

2

Les notes sont celles de l’éditrice / traductrice ; elles ont bénéficié des remarques de Marie Holzman, de Waris Janbaz et surtout d’Abduweli Ayup, que je remercie chaleureusement. Un intérêt particulier est porté aux termes du camp, c’est pourquoi les mots en ouïghour sont indiqués, avec les équivalents chinois. Quelques termes russes sont également utilisés : keravat/kravat (lit ou estrade), doklad (rapport), pomeshchik (propriétaire foncier), ishpiyon/shpion (espion).

3

Ouïghour : emeldar, chinois : xue xi wei yuan. Dans ce cas, les chefs de cellule sont des détenus d’origine chinoise, condamnés pour trafic de drogues ou pour d’autres crimes (meurtres), imposants physiquement et choisis par les gardiens parmi ceux qui sont là depuis longtemps afin de maintenir l’ordre dans la cellule.

4

Ouïgh. supa-keravat, chinois. pu. A distinguer de k’ang, qui dans les prisons et camps chinois, est une estrade qui peut être chauffée, ce qui en fait une place de choix surtout en hiver.

5

Ouïgh. mulazim, ch. xiaudi. Ce sont des hommes-à-tout-faire qui s’occupent des chefs de cellule choisis en fonction de la loyauté dont ils font preuve, c’est-à-dire leur capacité de surveillance à l’intérieur de la cellule, sorte d’espion et délateurs, ou qulaq soit littéralement en ouïghour « l’oreille » (chinois ermu).

6

Il s’agit d’une lucarne qui ne donne pas sur l’extérieur mais, en étant ouverte le matin et fermée le soir, permet de percevoir la lumière du jour. La « porte de derrière » donne sur une petite cour extérieure de 16 m2, attenante à la cellule.

7

C’était le chef de cellule dans le centre de détention où Abduweli Ayup est resté plusieurs mois ; d’ethnie han originaire d’Ürümchi et ancien toxicomane, il était détenu pour trafic de drogue.

8

Les anciens et anciennes détenu·es indiquent une prise systématique de ces comprimés qui entraînent chez les femmes une aménorrhée. Certain·es parlent également d’apathie ou d’accoutumance.

9

Dans les camps en Chine, les prisonniers veillent à tour de rôle, notamment pour empêcher les suicides.

10

Ni policier, ni militaire, il fait partie du personnel du centre de détention et dépend du ministère de la Justice.

11

Respectivement : prendre des gifles ; être fouetté avec les chaussons portés dans le camp ; être suspendu au plafond par les deux mains attachées ensemble.

12

Parfois comparé à Dostoïevski, Frantz Kafka ou Salman Rushdie, Perhat Tursun est un poète, écrivain et romancier, né en 1969 à Artush en Région ouïghoure. Il a été arrêté début 2018 et a été condamné à 16 ans de prison. Il est l’auteur de The Backstreets. A Novel from Xinjiang, New York, Colombia University Press, 2022 (translated by Darren Byler and Anonymous).

13

Zhang Qian, explorateur et envoyé impérial chinois en Asie centrale auprès de la dynastie Han, au IIe siècle avant notre ère.

14

Grande tunique pour homme portée traditionnellement en Eurasie centrale.