(Inalco / EHESS - Institut français de recherches sur l’Asie de l’Est / Centre de recherches sur le Japon)

Le Musée national d’ethnologie au Japon (Kokuritsu minzokugaku hakubutsukan, ci-après, le Minpaku) est fondé en 1974 et ouvre ses portes au public en 1977. Il ne s’agit pas d’une rénovation institutionnelle, mais bel et bien du premier musée national d’ethnologie (à la fois musée et centre de recherche). En novembre 1977, Umesao Tadao (1920-2010) – premier directeur charismatique du Minpaku et personnage décisif dans sa création – répond en ces termes à un journaliste l’interrogeant sur le positionnement du nouveau musée vis-à-vis des institutions occidentales :

Notre institution se place sur un plan théorique différent [de ces musées coloniaux]. Ceci est une première mondiale. En dépassant le national et en balayant l’idéologie coloniale, nous nous pensons au sein d’un nouvel ordre mondial1.

En quelques mots, qui témoignent de la manière dont étaient perçues les institutions muséales occidentales, Umesao Tadao gomme le rapport entre la science ethnologique telle qu’elle s’est développée au Japon et le fait colonial. La muséographie du Minpaku est-elle vraiment étrangère à ce passé ? Est-il possible de qualifier les pratiques d’exposition du Minpaku de « postcoloniales », au sens où elles se définiraient dans un rapport critique à cette forme de domination2 ?

Une mise en perspective historique de la science ethnologique au Japon permet de mettre en lumière le rapport ambigu qu’entretient le musée avec l’héritage colonial japonais dans son premier programme muséographique. En quels termes se pose l’exposition de l’Autre au Minpaku dans une supposée « année zéro » de la représentation de l’altérité par la science ethnographique japonaise ? Le cas de l’exposition d’une minorité ethnique nationale, les Aïnous, fait ressortir certaines limites des choix muséaux et muséographiques de cette institution.

Taire quel passé ? Mais surtout comment ?

Quelles sont les pratiques passées que le musée a décidé de ne pas prendre en considération ? L’ethnologie japonaise aurait-elle connu un déploiement particulier permettant au Minpaku de se placer sur « un plan théorique différent » ?

Développement d’une discipline, naissance d’un musée

La science ethnologique se développe au Japon à la fin du XIXe siècle. Le pays a alors ouvert ses frontières maritimes, quasiment fermées pendant plus de deux siècles. Les connaissances occidentales se répandent dans l’archipel : de nombreux spécialistes étrangers sont invités à venir enseigner de nouveaux savoirs, parmi lesquels les sciences anthropologiques ou, plus précisément, les sciences naturelles. C’est le naturaliste américain Edward Sylvester Morse (1838-1925) qui pose les jalons des sciences naturelles, de l’anthropologie et de l’archéologie au Japon dès 1878, au département de biologie de la Faculté des Sciences de l’université impériale de Tôkyô (actuellement, université de Tôkyô) qui venait tout juste d’être créée (1877). En 1884, une première société savante, « Les Amis de l’anthropologie » (Jinruigaku no tomo), est créée par les étudiants gravitant autour de cette université – elle est devenue l’actuelle Société japonaise d’anthropologie (Nihon jinrui gakkai). L’une des caractéristiques durables des sciences anthropologiques et ethnologiques au Japon est l’intérêt porté à la culture même de l’archipel et à ses origines3. À la fin du XIXe siècle, l’enjeu est notamment de se (ré)approprier ce champ de recherche pour ne pas le laisser aux mains des anthropologues étrangers, de peur d’être réduit au rang d’objet d’étude.

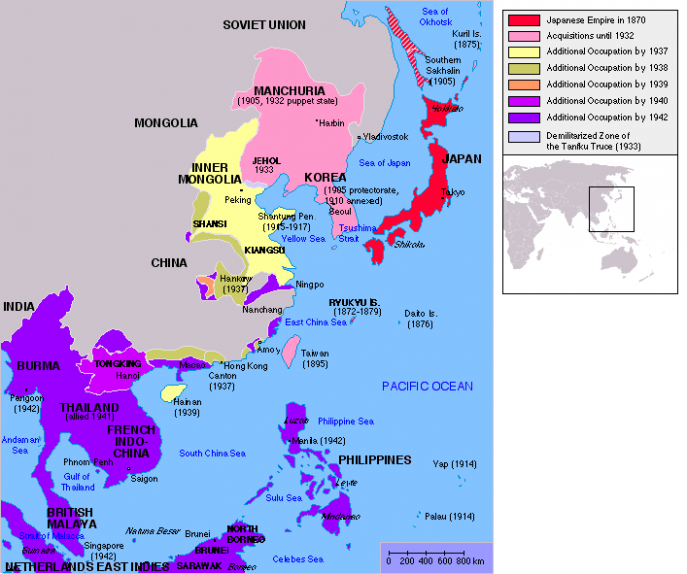

Carte de l'empire du Japon

Très rapidement, de nombreux terrains sont alors effectués en Asie : la science se tourne vers les cultures continentales, à mesure que le Japon étend son empire colonial. Les premiers territoires intégrés à l’empire japonais seront Hokkaidō et les îles Ryūkyū (actuel département d’Okinawa), puis Taiwan (1895) et la péninsule coréenne (1910) seront colonisés. La région de la Mandchourie, quant à elle, donne naissance à un état fantoche, le Mandchoukouo. Suivront l’occupation en Asie du Sud-Est, ainsi que le Pacifique Oriental. Si dans un premier temps, les frontières entre sciences de l’homme sont ténues, deux directions vont se dessiner à partir de la fin des années 1920, fruit de ses terrains en dehors de la métropole. Il s’agit de l’anthropologie physique (keishitsu jinrui-gaku 形質人類学) d’une part, au sein de l’université impériale de Tôkyô, et l’ethnologie (minzoku-gaku 民族学)4 d’autre part, qui se formalise avec la création de la « Société d’étude d’ethnologie » (Nihon minzoku gakkai), dotée d’une revue propre, créée en 1934.

Le travail anthropologique et ethnologique – avec une forte dimension archéologique – sur les populations de ces régions colonisées ou sous influence japonaise, s’effectue dans les universités impériales coloniales ou sont associées à des institutions muséales :

Ces musées et les recherches scientifiques qui y sont menées participent à la légitimation de la conquête coloniale, en insistant sur des racines culturelles et historiques communes avec le Japon (comme c’est le cas de la péninsule coréenne) ou en élaborant une histoire amoindrissant l’influence chinoise (dans le cas de la Mandchourie). Ils répondent en outre au souci de développer une connaissance précise des territoires et des cultures colonisées susceptible de participer à l’effort colonial. Ces institutions ont pour objectif de créer un sentiment de déférence envers l’empire japonais en le positionnant au sommet de la hiérarchie des peuples asiatiques ; elles rapprochent en même temps les cultures continentales du Japon (un Autre proche), dans le cadre de l’élaboration d’un empire pluriethnique7 censé « libérer » l’Asie orientale du joug occidental. À ces infrastructures, s’ajoute en 1942, dans l’arrondissement d’Akasaka (Tôkyô), la création d’une institution publique, le Centre d’étude ethnologique (Minzoku kenkyū-jo), dont la durée de vie sera somme toute très courte (1942-1945).

Toutefois, le Japon ne se dote pas d’un musée d’envergure national comme l’ont fait les nations européennes. Ni le projet d’un Musée d’ethnologie (soumis en 1936), ni celui d’un Musée de la Grande Asie orientale (pensé au début des années 1940) en métropole (avec des annexes sur le continent), ne voient le jour8. L’intérêt pour la culture matérielle et la constitution de collections n’est pas en cause : le laboratoire de l’université impériale a rassemblé de nombreux objets, japonais et étrangers, qui se trouvent aujourd’hui au Minpaku. Un musée lié à la Société japonaise d’ethnologie fut ouvert au public de 1939 à 1952 (avec une interruption à la fin de la guerre)9. Les collections des musées de Taiwan et de Corée seraient, en revanche, restées sur place – la capitulation japonaise, entraînant la perte de l’ensemble de son empire, occasionne un retour précipité des colons en métropole. Pour compléter cet inventaire, le Musée de Tenri (Tenri sankō-kan) et le Musée national de Tôkyô possèdent également des collections ethnographiques, constituées pour l’essentiel de dons, de legs et de missions ethnographiques pour le premier.

Il est difficile de présenter les modalités d’exposition de ces collections ethnographiques de manière globale, tant la diversité entre ces musées est grande. Le Musée annexe de la Société d’étude d’ethnologie était peu fréquenté ; le Musée national de Tôkyô, suite au tremblement de terre de 1923, est rebâti et recentré sur l’exposition des beaux-arts10. À défaut de musée national d’ethnologie, les expositions industrielles et coloniales, ainsi que les musées bâtis dans les régions sous domination japonaise, sont sans doute ce qui se rapproche le plus d’une exposition de l’humanité.

La 5e Exposition nationale industrielle de 1903 (Dai go kokunai kōgyō hakurankai), qui se tient à Osaka, dans le quartier du Tennōji, est la première à laquelle participe le laboratoire d’anthropologie de l’université impériale de Tôkyô. Il s’agit de la première exposition du Japon en tant qu’empire colonial, même s’il faut attendre l’exposition de Ueno, en 1912, pour voir apparaître le terme takushoku (équivalent de « colonial »11) dans la dénomination de l’exposition. En 1903, un Pavillon anthropologique (Gakujutsu jinrui-kan), fait son apparition, coordonné par le département d’anthropologie. Des objets ethnographiques collectés dans différentes régions y sont exposés, accompagnés d’une carte des différentes races humaines élaborée par Tsuboi Shōgorō (1863-1913) – personnage central du département de l’université impériale de Tôkyô et de l’histoire de l’anthropologie japonaise12. Ce Pavillon porte un regard hiérarchisant sur les régions sous domination japonaise. Outre les objets, des « indigènes des colonies » venus de Taiwan, Corée, Malaisie, Java, ou encore de Chine sont exhibés13. Le Japon se positionne ainsi parmi les puissances « civilisées » face aux contrées peuplées de « sauvages » (yaban-jin). La participation du laboratoire d’anthropologie à l’exposition apporte une scientificité et une crédibilité à ce discours discriminant14. L’exposition de 1903 s’inscrit de la sorte dans la lignée des expositions universelles et, plus tard coloniales, de l’Occident.

L’année suivante, le laboratoire organise dans ses propres locaux une « Exposition de spécimens anthropologiques » (Jinruigaku hyōhon hakurankai). Elle présente à cette occasion cinq « ethnies » (shuzoku) asiatiques, chacune représentée par des objets (armes, costumes, etc.) et des photographies15. L’exposition présente ces peuples proches du Japon comme appartenant à un temps passé : des objets de l’âge de pierre japonais sont exposés en comparaison, signifiant ainsi le « retard » de ces autres cultures.

En somme, le Japon ne semble alors en rien atypique : le regard réifiant que porte ce type d’exposition sur l’Autre asiatique et la contribution de l’anthropologie – plus tard de l’ethnologie – à la légitimation de la conquête coloniale s’articulent de manière assez similaire à ce que l’on observe en Occident. Dans les années 1960 en revanche, de nouvelles demandes pour la création d’un musée national d’ethnologie émergent dans un contexte désormais non colonial. Entre-temps, le discours identitaire a connu un revirement complet, puisqu’à l’empire pluriethnique japonais se substitue après la défaite le mythe d’un Japon ethniquement et culturellement homogène.

Un musée « a-colonial » sans critique postcoloniale

Lorsque le travail de préfiguration d’un musée national d’ethnologie au Japon est entamé au tournant des années 1960 et 1970, les musées d’ethnologie occidentaux sont confrontés, avec la décolonisation et l’avènement d’un Tiers-monde faisant émerger de nouvelles voix et revendications, à un monde très différent de celui qui leur a donné naissance. Ils deviennent la cible privilégiée d’une littérature critique qu’on dira bientôt « postcoloniale »16. S’y ajoutent la désaffection de chercheurs se tournant plutôt vers les universités et le vieillissement des installations. L’utilité et la légitimité de l’institution muséale se trouvent ainsi interrogées. Comment expliquer la naissance d’un musée national d’ethnologie au Japon dans un moment qui semble si peu propice ?

La situation diffère d’abord en ceci que le Japon ne possédait pas de musée d’ethnologie sur lequel aurait pu se cristalliser une partie de la critique. Le Minpaku n’hérite pas d’une histoire muséale qui aurait pu rendre nécessaire un travail de redéfinition de son propos. Il n’hérite pas non plus de collections conséquentes : la majorité des objets exposés sont issus de collectes récentes (un tiers des objets conservés par le musée en 1977 ont été collectés, pour les besoins de la muséographie, lors des quelques années précédant son ouverture). Ces deux traits permettent de le présenter comme un musée « neuf », de l’« an zéro »17, apparemment dégagé de toute responsabilité mémorielle. Au Japon, ce sont plutôt les institutions scientifiques qui se trouvent confrontées aux questions éthiques liées à la restitution des ossements humains (les Aïnous notamment)18. En dépit des proximités entre l’histoire de l’anthropologie japonaise et celle des anthropologies occidentales, et ne serait-ce que pour des raisons de date, le musée a été conçu dans un cadre idéologique différent des musées d’ethnologie européens. Ces derniers, malgré la rénovation de leurs salles d’exposition, ont gardé l’image d’une tradition disciplinaire et muséographique empreinte d’une vision hiérarchisée du monde, avec laquelle ils doivent composer aujourd’hui encore. En s’inscrivant uniquement dans le contexte de sa création, le Minpaku se dédouane quant à lui d’un héritage qu’il partage pourtant avec l’Occident.

Il faut néanmoins rappeler que les collections du laboratoire d’anthropologie se retrouvent dans les fonds du Minpaku, et ajouter que le Musée de la Société japonaise d’ethnologie est considéré par le Minpaku comme un ancêtre symbolique. D’ailleurs, lorsque des demandes de création d’un musée d’ethnologie ont été formulées après-guerre, cette filiation était déjà soulignée et maintes fois rappelée : c’était alors une manière d’éviter tout rapprochement avec le Centre d’étude ethnologique créé pour participer à l’effort colonial et qui, en dépit de sa brève existence, a contribué à assimiler l’ethnologie à une science ayant collaboré à la guerre d’invasion sur le continent asiatique19. Tel n’est pas le cas de la Société japonaise d’ethnologie (1934) et de son musée, créé en 1939 grâce aux collections cédées par l’Attic museum – une société savante qui s’intéressait à l’étude de la culture matérielle de l’archipel – dont les membres s’associent à la nouvelle société d’étude20. Cette dernière a été restructurée en Association japonaise d’ethnologie en 1942, devenant alors une organisation auxiliaire de soutien au Centre d’étude ethnologique. Toutefois, les activités muséales ayant été quasiment interrompues durant cette période (mis à part un travail de classification et de recension) et les membres de l’Attic museum s’étant réorganisés autour de l’Institut de recherche sur la culture populaire japonaise en 1942 (Nihon jōmin bunka kenkyūjo), le Musée et ses collections sont associés à l’étude de la culture matérielle plutôt qu’à l’effort colonial. La stratégie d’affiliation symbolique à l’Attic museum de la part de la Société japonaise d’ethnologie qui est à l’origine du Minpaku, et la revendication de ses collections alors même qu’un projet de musée national de folklore avait été porté antérieurement par d’autres sociétés savantes, semblent clairement montrer la volonté d’occulter un pan de l’histoire de la discipline : celui de la période coloniale. La dimension muséale de l’institution est mise au premier plan, bien que ce soit d’un institut national de recherche dont il est vraisemblablement question aux yeux des promoteurs du Minpaku.

L’absence de débat concernant le passé colonial japonais et les sciences ethnographiques au moment de la création du Minpaku (voire même lors des décennies suivantes) s’explique aussi par la faiblesse de la littérature critique muséale, et surtout « postcoloniale ». Même après la traduction japonaise, en 1986, de l’ouvrage pionnier d’Edward Saïd, Orientalism, le courant postcolonial peine à se développer. En nous basant sur le travail d’Arnaud Nanta, spécialiste de l’historiographie de l’époque coloniale japonaise, l’hypothèse suivante peut être avancée : bien que les recherches sur le colonialisme en tant que forme de domination aient émergé dès les années 1960 au Japon, la fin de la Seconde Guerre mondiale et la perte de l’empire colonial se superposant, le travail sur cette période a « éclipsé l’empire colonial de par une sur-focalisation sur la nature du régime, c’est-à-dire sur le “système impérial”21 ». Les étudiants en anthropologie de l’université de Tôkyô, portés par les mouvements estudiantins dans la mouvance de mai 68, ont néanmoins pointé la dimension potentiellement idéologique du Minpaku en considérant l’institution comme « partie prenante de l’idéologie coloniale et impérialiste du gouvernement japonais »22. Ce n’est toutefois qu’une réaction marginale. Pour l’essentiel, la littérature scientifique concernant la dimension idéologique de l’institution muséale en rapport avec la construction de l’État-nation japonais et la constitution de son empire « colonial » ne prend son essor qu’à partir des années 200023. Il en va de même pour les travaux concernant l’histoire de l’ethnologie et ses centres de savoirs (dont les musées) dans l’empire. Désormais, les travaux académiques relavant de l’histoire des sciences ou de l’historiographie de la discipline ethnologique se multiplient. Ils envisagent les sciences anthropologiques comme des technologies coloniales, et abordent leur participation dans la construction de l’État-Nation et de l’altérité24. Le Minpaku n’a certes pas participé lui-même à l’élaboration d’un rapport à l’altérité à l’époque coloniale, mais, jusque de nos jours, il n’y a pas de débats sur l’utilité d’une telle institution. Alors qu’en France Jean Jamin se demande en 1998 s’il faut « brûler les musées d’ethnographie », cette absence de littérature critique au Japon peut interroger.

Naissance d’une muséographie de l’an zéro

À quoi donc peut ressembler le Minpaku qui « se place sur un plan théorique différent » et qui « balaye » l’idéologie coloniale ? Par quels procédés et techniques « a-coloniaux » le musée expose-t-il l’humanité ?

Le programme d’exposition tourne autour de deux idées directrices intimement liées. D’une part, la muséographie doit refléter les résultats des recherches menées par le laboratoire d’ethnologie comparée intégré au sein du musée : il n’y a pas de conservateurs au Minpaku, les chercheurs sont directement impliqués dans l’écriture muséographique. D’autre part, le projet est de présenter les cultures étrangères en toute équité, dans un relativisme culturel délivré de l’héritage colonial : donc, ne pas imposer un regard ethno-centré, ne pas hiérarchiser les cultures, mais au contraire les mettre en regard pour souligner leur singularité et créer ainsi une proximité plutôt qu’une mise à distance conduisant à des représentations exotiques. Comment ce relativisme culturel prôné par le musée se concrétise-t-il ?

« Typiquement japonais » ? Décloisonner l’espace pour décloisonner les cultures

En matière de choix muséographiques, il convient de préciser d’emblée que le Minpaku n’est pas orienté vers une présentation esthétisante des collections. Il introduit un certain nombre de supports photographiques, cartographiques ou technologiques (vidéo-booth) dans l’espace d’exposition ; il dispose les objets sous forme de séries et scande les galeries de reconstitutions à taille réelle ou en miniature d’habitats qui prennent parfois en compte l’environnement extérieur. Ces choix s’expliquent par des raisons qui sont propres au contexte institutionnel et disciplinaire japonais, mais il ne faut pas y voir un caractère japonais pour autant25. Le Minpaku n’a pas de modèle ou d’antécédent muséal sur lequel penser sa muséographie. Il tente de se démarquer de la muséographie des autres musées nationaux japonais de type beaux-arts (choix d’une présentation non-esthétisante) et emprunte aux musées occidentaux que les membres du projet de préfiguration du Minpaku ont visités, ainsi qu’à l’exposition du musée de la Société japonaise d’ethnologie pour l’usage des maquettes notamment. En revanche, du point de vue architectural, les propositions se veulent, elles, « typiquement japonaises ».

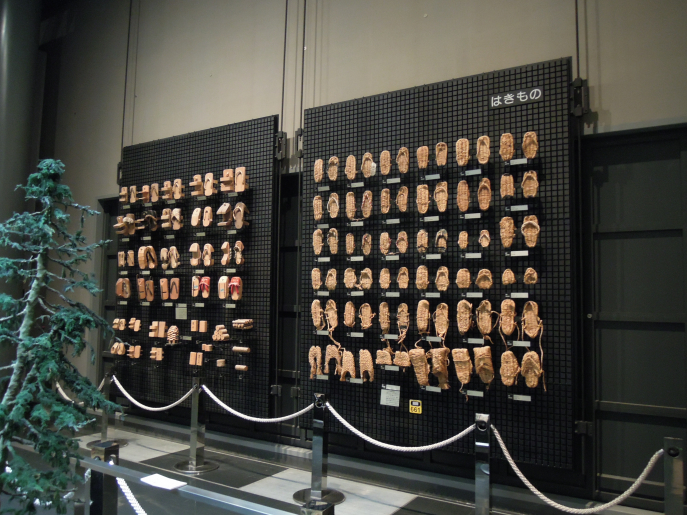

à gauche : Maquette représentative de l’architecture de la partie nord du Honshû,

conservée au musée dans l'espace consacré à la culture japonaise (Minpaku, juin 2011)

à droite : Panneaux exposant des chaussures (Minpaku, juin 2011)

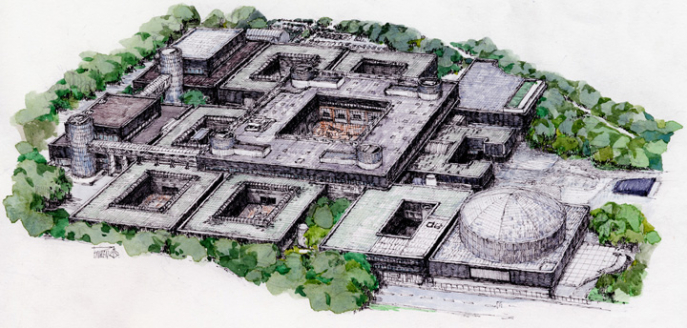

Kurokawa Kishō (1934-2007) est l’architecte en chef du Minpaku, lequel a bénéficié d’un bâtiment neuf. C’est l’un des fondateurs du courant d’architecture « Métabolisme » (1959- 1975). Ce groupe, créé par de jeunes architectes, proposait de construire des villes et des bâtiments évolutifs susceptibles de s’adapter aux transformations des sociétés et à l’augmentation de la population. Le Minpaku est un exemple représentatif de ce mouvement développé pour l’essentiel au Japon. Si l’architecture reflète de façon générale la fonction muséale et scientifique du bâtiment, ce qui caractérise le Minpaku de Kurokawa et de son équipe, c’est le souci de refléter spécifiquement l’« anthropologie d’Umesao » (Umesao jinruigaku) – le principal acteur des choix muséographiques du Minpaku – ainsi que la volonté de se démarquer de l’Occident par des options architecturales nouvelles. En d’autres termes, l’architecture tente de traduire le principe de relativisme culturel par lequel le Minpaku, qui se présente comme un musée « autochtone », entend rompre avec les musées occidentaux26.

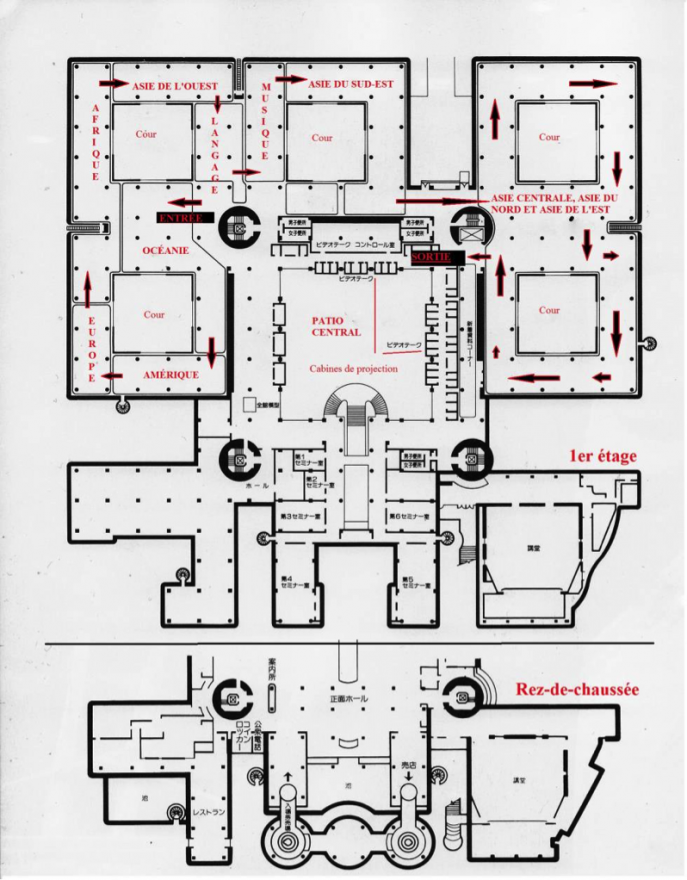

Plan de l’exposition permanente en 1981, Minpaku

La structure par modules de treillage constitue la plus nette traduction architecturale de cette conception muséale. Le musée est bâti autour d’un patio central et associe plusieurs modules autonomes, à l’intérieur desquels un système de treillis permet d’articuler l’espace, en le cloisonnant ou en l’ouvrant au gré des besoins. Le bâtiment n’est pas une entité d’un seul tenant, mais une construction modulaire évolutive. Kurokawa compare cette forme à l’architecture des pavillons de thé (chashitsu), par opposition à une architecture occidentale pyramidale, aux espaces hiérarchisés. De la sorte, il met en adéquation la structure du musée avec la façon dont les cultures y sont exposées : l’architecture n’impose pas de lecture déterminée et figée. Une autre idée de Kurokawa est de concevoir l’espace d’exposition comme un parcours, un cercle, une « circulation » (kaiyû-shiki) et non comme un déplacement cloisonné, déterminé par un début et une fin. Il oppose sur ce point la loi de la perspective en Europe, qui tendrait à penser les bâtiments et les structures dans une perspective unique, et la pluralité qui serait privilégiée au Japon. Le tracé du parcours de l’exposition permettrait de mettre en avant la diversité des points de vue et des interprétations. Il en est de même du choix de recouvrir l’espace extérieur et intérieur de noir, afin de ne pas créer de démarcation et conserver une unité visuelle dans l’ensemble des régions exposées27.

Dessin d’une vue aérienne du Minpaku, 2016

Système d’accrochage et mobiliers (à droite un panneau et non un mur), galerie sur les régions chinoises, Minpaku (juin 2011)

« Dépasser le national » dans un « nouvel ordonnancement mondial »

Le découpage du monde au sein de l’exposition permanente reflète la volonté de traiter les cultures de manière égalitaire, sans hiérarchie. Les salles du Minpaku se divisent en plusieurs grandes zones, chacune d’entre elles représentant un continent – à l’exception de l’Asie, subdivisée en plusieurs ensembles. Le musée désigne ces zones par le terme de « régions » (chiiki), qui fait référence à un découpage géographique très large, ne correspondant à aucune entité politique, culturelle ou ethnique. En effet, les unités ethniques par exemple, en faisant appel à des ethnonymes ou à des groupes culturels qui ne correspondent pas à la réalité ou sont emprunts d’un savoir datant de l’époque coloniale, risquent de traduire un savoir réifiant. Dans le même sens, les frontières des pays n’ont pas été utilisées car elles reflètent davantage des unités politiques ou administratives que culturelles ou ethniques. Ainsi, ces unités dites de « régions », dans lesquelles des thématiques organisent chaque zone, permettent, selon le Minpaku, de se détacher d’une délimitation idéologique du monde. L’absence de subdivisions par ethnie ou culture dans ces zones-régions est aussi un moyen de mettre en lumière des ressemblances ou des différences au sein et entre les espaces d’exposition.

Le parcours de l’exposition permanente prend la forme d’un tour du monde d’Est en Est. Il débute par l’Océanie, se poursuit à travers les Amériques, l’Europe et l’Afrique, continue en Asie de l’Ouest, Asie Centrale, Asie du Nord et Sud-Est asiatique, avant de se terminer par l’Asie de l’Est. Toutes les régions du monde sont représentées et la progression du parcours, selon une logique géographique, ne semble supposer ni vision évolutionniste, ni rayonnement culturel supérieur d’une région sur une autre. La présence de l’Europe ainsi que du Japon parmi les différentes régions du monde symbolise la volonté du Minpaku de mettre sur un pied d’égalité la totalité des cultures et de se démarquer d’un regard européanocentré ou ethnocentré. Cette intégration du Japon dans le parcours d’exposition permet de positionner la culture nationale au regard des autres pays et renvoie à l’idée selon laquelle l’ethnocentrisme disparaît dès lors que le pays qui expose se représente dans le même lieu.

Ces choix procèdent en partie des visites effectuées par les membres du comité préparatoire du Minpaku dans les musées d’ethnologie occidentaux. La présence de l’Europe, par exemple, apparaît comme une réplique aux traitements exotiques de la culture japonaise, souvent figée dans le passé, que ses membres avaient observés lors de leurs voyages sur le continent européen. L’un d’entre eux, Inui Susumu, de l’Agence des affaires culturelles, résume avec ironie, les raisons de ce choix :

« Les Européens, en tant que peuples élus des dieux, se présentent comme les principaux acteurs de l’étude des cultures autres que celles appartenant à la race (jinshu) européenne, en retard sur leur civilisation. Ils ne semblent pas avoir pensé qu’ils puissent être, à leur tour, objets d’étude. Néanmoins, du point de vue de l’anthropologie culturelle, il n’y a aucune raison qu’ils ne le soient pas. Le fait qu’Umesao et ses équipes soient actuellement en pleine enquête scientifique sur les populations autochtones (genjûmin) de la région méditerranéenne de l’Europe, reflète cette manière de penser28. »

L’attitude du Minpaku à l’égard de l’Occident s’inscrit dans un contexte de repositionnement du Japon sur la scène internationale. Elle reflète, consciemment ou non, les discours sur la spécificité culturelle du Japon (Nihon bunka-ron 日本文化論) – voire sur la « japonité » en général – qui se sont développés à partir des années 1960, et non une critique « postcoloniale » à proprement parler. Ces écrits connaissent leur apogée au cours des deux décennies suivantes et sont concomitants de la croissance économique spectaculaire de l’archipel ; ils justifient cette réussite par des caractéristiques endogènes et culturalistes29. L’ensemble de cette littérature, à laquelle participent les sciences humaines et sociales, propose une grille de lecture de la psychologie, la culture, la société et l’histoire du Japon centrée sur un particularisme construit et élaboré face à l’Occident. Elle prend en quelque sorte à contre-pied l’orientalisme de Saïd, remplacé par un « occidentalisme »30. Le Minpaku, en prônant l’élaboration d’un musée d’ethnologie totalement différent, distinct de ceux de l’Occident, se rapproche, volontairement ou non, de ce mouvement de pensée.

Il est indéniable qu’il y a dans ce discours une dimension éminemment critique vis-à-vis de l’hégémonie occidentale qui pourrait aussi se rapprocher d’une posture postcoloniale, tant le rejet du système de production de savoirs occidentaux construisant une image exotique des populations étrangères est omniprésent dans les propos des membres du Minpaku, à commencer par son directeur, ainsi que dans les choix architecturaux. Toutefois, et là réside le paradoxe – si ce n’est une certaine schizophrénie – du Minpaku, le Japon, sans avoir été colonisé par l’Occident, a été lui-même colonisateur et producteur d’un regard exotique sur l’Autre. Du reste, ce statut particulier du Japon est sensible dans le regard porté par l’Occident sur la culture de l’archipel : elle est présentée au sein de musées d’art plutôt que d’anthropologie et se trouve valorisée par rapport à d’autres populations considérées comme « sauvages ».

Comparer pour relativiser, oui, mais comment ?

Dans l’exposition permanente, les thématiques pour aborder les cultures sont propres à chaque région – elles ne sont pas systématiques comme ce fut le cas au Musée de l’Homme où chaque vitrine tentait de reconstituer un « mode de vie dans son ensemble », une « totalité culturelle » isolée31. La démarche permet de ne pas figer dans une grille d’interprétation unique les cultures exposées et de s’éloigner des travers de la prétention universaliste. La contrepartie est toutefois une certaine difficulté à mettre en regard les cultures entre elles. La surreprésentation des régions asiatiques, reflet des terrains privilégiés par les sciences ethnologiques japonaises, met en évidence les limites de cette muséographie : tandis qu’une pluralité de cultures sont regroupées dans l’exposition au sein de certaines aires géographiques (Océanie, Afrique, Europe...), l’Asie de l’Est se trouve quant à elle subdivisée en trois territoires beaucoup plus circonscrits, qui sont presque des unités nationales (péninsule coréenne, régions chinoises et Japon). Cette dissymétrie ne facilite guère les comparaisons. Le travail de mise en perspective est avant tout laissé à l’appréciation des visiteurs, à l’exception de deux espaces d’exposition interculturels (cross-cultural) aménagés au milieu du parcours : le premier est consacré à la musique et le second à la question du langage.

à gauche : Espace d’exposition interculturel sur la musique (photographie 2019)

à droite : Espace d’exposition interculturel sur le langage (photographie 2019)

La seconde limite de ce choix muséographique est le recours massif à ce qui est d’ordre « traditionnel », supposément caractéristique des sociétés exposées. Le souhait d’exposer de manière scientifique les cultures étrangères sans reproduire les travers d’une représentation exotisante aurait pu trouver une traduction dans le principe d’exposition du shin-kyû-to-hi, inventé lors de l’élaboration du programme. Il s’agissait d’exposer le neuf (shin) et l’ancien (kyû), l’urbain (to) et le rural (hi) pour représenter de manière dynamique les cultures étrangères. L’urgence de la collecte, qui s’est déroulée en seulement quelques années, n’a pas permis d’appliquer pleinement cette méthode. C’était pourtant l’une des propositions les plus intéressantes et innovantes du Minpaku, que l’on peut également interpréter comme une volonté de se démarquer de l’Occident.

Par souci de ne pas estomper les caractéristiques propres aux cultures exposées (pour s’opposer vraisemblablement à la prétention universaliste des musées occidentaux), le procédé de mise en perspective pour mettre en place le principe de relativisme culturel est rendu quelque peu caduc. En dernier ressort, le Minpaku procède d’une muséographie de la substitution, plus que de l’an zéro : à une idéologie coloniale ou néocoloniale se substitue celle du relativisme culturel, à un travail critique sur ses propres pratiques est privilégié une remise en cause de l’Occident.

Exposer les minorités ethniques japonaises : les limites de l’ « ideology free »

Umesao allait jusqu’à parler d’un musée « dénué d’idéologie » (ideorogî furî)32. L’absence de prise en compte de l’héritage colonial n’est évidemment pas problématique pour des régions qui n’ont pas été dominées, ou même étudiées par l’ethnologie japonaise, mais qu’en est-il des autres, et notamment, pour prendre un exemple précis, de la culture aïnou ? Les Aïnous sont une minorité ethnique japonaise dont le territoire se situe sur l’île de Hokkaidô, les îles Sakhaline, Kouriles et la Sibérie extrême-orientale. Annexée en 1869, Hokkaidô est demeurée japonaise après 1945. Les Aïnous ont fait l’objet d’une politique d’assimilation brutale, et n’ont été que très récemment (2008) considérés par le Japon comme peuple autochtone de l’île de Hokkaidô, suite à l’internationalisation des revendications marquée par la déclaration à l’ONU sur les droits des peuples autochtones de 2007.

Le destin des Aïnous est intimement lié à l’avènement de l’État-nation japonais qui se constitue en empire. Les sciences anthropologiques se sont particulièrement intéressées à cet « Autre proche », dont la culture fut mise en scène notamment lors de la 5e Exposition industrielle nationale de 1903 et de l’exposition universelle de St Louis en 1904. Les représentations des Aïnous, de leur culture et de leurs origines, ont subi de nombreux changements au gré des idéologies successives. Dans le cadre des recherches sur les origines du Japon, l’anthropologie s’est intéressée dès ses débuts à ce peuplement du nord : les Aïnous sont alors perçus comme issus d’un peuplement antérieur aux Japonais (qui les auraient repoussés vers le nord), ou comme un témoignage vivant d’un stade antérieur (proche de l’âge de pierre) de l’évolution des Japonais33. Les recherches se concentrent essentiellement sur leurs origines raciales et sur le rapport qu’ils entretiennent avec le peuplement japonais34. Ils sont considérés comme des « barbares » (Yaban-jin), en opposition aux Wajin (les Japonais) civilisés.

Les Aïnous deviennent certes Japonais en 1869 – bien que discriminés et désignés par le terme de kyûdojin (anciens aborigènes) de 1878 à 1997 –, mais leur culture est perçue comme archaïque : il s’agit de la civiliser en la faisant se rapprocher de celle du Japon. La politique d’assimilation, débutée en 1872, les oblige à devenir agriculteurs – les empêchant par là même de pratiquer leurs activités de chasse et de pêche –, et entend procéder à une « minimisation » (mikuro-ka) des différences entre la culture japonaise et la culture aïnou. Dès la fin du XIXe siècle, cette dernière est considérée en voie d’extinction. C’est seulement après 1945 que l’ethnologie, désormais privée de terrain colonial, se tourne vers l’étude des Aïnous du point de vue de leur culture et de la structure de leur société, reprenant ainsi en main un champ d’étude largement occupé par les Occidentaux. La perte des traditions, consécutive à une longue période de politique d’assimilation, rend la chose difficile. Comme le note Noemi Godefroy :

En 1937, [...] aux yeux du gouvernement Japonais, les Aïnous ont été complètement assimilés et de fait ont disparu en tant que peuple. Ce cheminement de pensée sera perpétué par les gouvernements successifs durant les six décennies suivantes35.

Après-guerre, la théorie d’un Japon ethniquement homogène connaît un grand succès. Bien qu’il ait fait l’objet d’un travail critique depuis les années 1990, ce mythe est encore très répandu36. Il est un postulat des discours sur la spécificité japonaise qui émergent dans les années 1970, décennie qui voit aussi naître des revendications identitaires de la part des Aïnous, militant pour l’obtention de droits égaux. C’est dans ce contexte que s’organise au Minpaku l’espace d’exposition consacré à la culture aïnou : comment est-il possible de faire l’impasse sur ce lourd passé sans susciter de contestations ?

Présentée pour la première fois en 1979 au sein des cultures de Sibérie orientale avec lesquelles elle partage de nombreuses similitudes, la présentation de la culture aïnou est autonomisée en 1982, située entre la Sibérie orientale et le dernier espace de l’exposition permanente, consacré à la culture japonaise. Elle est divisée en deux grands ensembles consacrés à la vie quotidienne et aux croyances. Dans le premier, outre une maquette d’un village aïnou et la reconstitution d’une partie de l’intérieur d’une maison traditionnelle (chise), se trouvent des costumes, des parures, des outils ainsi que de la vaisselle. La seconde partie de l’exposition se focalise sur la fête rituelle du sacrifice de l’ours (iomante), représentative du culte de cet animal chez les Aïnous, et passe sous silence le chamanisme (déjà exposé en Sibérie extrême-orientale).

à gauche : Les outils liés aux activités de subsistance des Aïnous, Minpaku (juin 2011)

à droite : Maquette d’une maison traditionnelle (chise) aïnou et ses environs (2011)

L’exposition a pour but de montrer à quel point les cultures japonaise et aïnou ont des racines distinctes. Par exemple, la culture agricole japonaise (principalement représentée par la riziculture) contraste avec les modes de subsistance des Aïnous (chasse, pêche) qui s’apparentent davantage aux pratiques des peuples sibériens. De même, la cérémonie dite « du renvoi de l’esprit de l’ours » se distingue très nettement de la partie sur les rites et autres fêtes du Japon. L’emplacement de l’exposition (en dehors de la culture japonaise) et ces choix muséographiques traduisent la volonté du Minpaku de reconnaître la culture aïnou comme une culture autochtone à part entière de l’île de Hokkaidô, et de se positionner de la sorte à contre-courant du discours politique de l’État japonais et du mythe de l’homogénéité ethnique et culturelle japonaise. Ōtsuka Kazuyoshi – le directeur de l’équipe chargée de l’exposition – résume par ces mots le point de vue du Minpaku :

[...] it was decided to show Ainu culture as an independent ethnic culture and affirm the reality that Ainu culture might be decreasing, but that there were still speakers of the Ainu language, that the original heart of the culture was still beating, that its traditions were being maintained, and that a sizable number of people affirmed their ethnic identity as Ainu37.

Il faut préciser que l’exposition est conçue en collaboration avec des acteurs de la promotion de la culture aïnou comme l’Association Utari de Hokkaidô (Hokkaidō Utari kyōkai), l’une des plus importantes et des plus anciennes associations, le Musée commémoratif du développement de Hokkaidô (Hokkaidō kaitaku kinen-kan) et Kayano Shigeru (1926-2006), figure charismatique du mouvement pour les droits des Aïnous38. La prise en compte de leur avis constitue un changement de pratique notable dans l’exposition de l’Autre. Même si des incidents sont redoutés au moment de l’inauguration de l’exposition, de la part de la Ligue de libération des Aïnous en particulier, elle est en réalité saluée par la communauté associative aïnou.

Ce n’est que dans un deuxième temps que l’exposition a fait l’objet de critiques, essentiellement à cause de sa dimension a-historique qui conduisait à écarter toute mention de l’histoire des rapports entre le Japon impérial et les Aïnous39. L’accent porté sur ce qui différencie la culture japonaise et la culture aïnou a conduit à laisser de côté la réalité présente des Aïnous, et donc à une exposition essentialisante. Le visiteur pouvait se demander s’il s’agissait d’une culture éteinte ou si les Aïnous vivaient encore de cette manière. Cet exemple démontre que le Minpaku a connu les mêmes travers que les institutions ethnologiques occidentales, mais aussi les mêmes revers que ces musées lorsqu’ils ont essayé de faire advenir une « plurivocalité » en intégrant la voix des autochtones40.

L’exposition d’un musée d’ethnologie, et par extension son interprétation, est soumise au contexte d’une époque. Au moment de l’ouverture de la galerie et des revendications aïnou, l’enjeu était de reconnaître l’existence de la culture aïnou comme culture à part entière alors qu’il était question d’homogénéité ethnique et culturelle du Japon et d’une culture aïnou disparue. Si le travail de reconnaissance a ainsi primé sur une forme de critique postcoloniale, lorsque l’exposition a été critiquée deux décennies plus tard, le contexte n’étant plus le même, l’interprétation fut ainsi sujette à débat.

Le musée a entre-temps rénové l’ensemble de son exposition permanente – entreprise qui a duré une quinzaine d’année pour s’achever en 2017 –, et met davantage en perspective les cultures exposées avec le contemporain. L’étiolement du mythe de l’homogénéité ethnique du Japon et l’avènement d’une société multiculturelle (que le gouvernement refuse néanmoins de reconnaître ouvertement) ont de nouveau transformé le contexte idéologique. Loin de questionner l’utilité du musée, ces rénovations, accompagnées d’une réorganisation des départements de recherche, ont réaffirmé l’importance de l’association entre activités muséales et activités de recherche. Le musée qui se veut désormais être une « zone de contact » et un « forum » – termes respectivement inspirés de James Clifford et de Duncan Cameron – doit faire face à l’avènement du multiculturalisme. Des avancées en ce sens sont perceptibles dans la nouvelle muséographie. Cependant, pour relever ce défi, le musée devra se positionner plus clairement vis-à-vis du politique, comme ce fut le cas pour les Aïnous, et aborder de front le passé colonial du Japon.

Notes

1

Umesao Tadao (dir.), Hakubutsukan no shisō. Umesao Tadao taidanshū [La Pensée des musées. Recueils d’entretiens], Tokyo Heibonsha, 1989, p. 47-48.

2

Seiderer Anna, Une critique postcoloniale en acte : les musées d’ethnographie contemporains sous le prisme des études postcoloniales, Collections digitales : Documents de sciences humaines et sociales, p. 13.

3

Kreiner Joseph, « Nihon minzokugaku/bunka jinruigaku no rekishi » [Histoire de la Société japonaise d’ethnologie et de la Société d’étude d’anthropologie culturelle], in Kreiner Joseph (dir.), Nihon minzokugaku no genzai. 1980 nen-dai kara 90 nen-dai he, Tokyo, Shin.yōsha, 1996, p. 3.

4

L’anthropologie, traduit jinrui-gaku 人類学 (litt. science de l’homme/de l’humanité), telle qu’elle se développe au sein de l’université impériale dès la fin du 19e siècle est d’abord proche de l’archéologie et des sciences naturelles bien que rapidement, l’étude des mœurs et coutumes sont intégrées aux recherches. C’est avec les nouveaux terrains sur le continent suite à l’avancée de l’empire japonais, que l’usage du terme ethnologie, traduit minzoku-gaku 民族学 (litt. science des ethnies), se répand. Il convient également de mentionner le développement parallèle, mais non-institutionnel, de l’ « ethno-folklore » (minzoku-gaku 民俗学 en japonais, litt. science du folklore/études folkloriques), qui s’intéresse à l’ethnographie du Japon. Damien Kunik, « Fédérer les folkloristes japonais : histoire de la Minkan denshō no kai » in Bérose - Encyclopédie internationale des histoires de l’anthropologie, 2018 [en ligne] ; Alice Berthon, Damien Kunik, Nicolas Mollard, « Brève histoire de l’ethnologie au Japon (XVIIe-XXIe siècles) », in Bérose - Encyclopédie internationale des histoires de l'anthropologie, 2019 [en ligne].

5

En 1899, le gouvernement de Taiwan avait déjà mis à disposition du public un lieu d’étude et d’exposition sur Taiwan, mais ce n’est qu’en 1908 que ce lieu d’exposition devient un musée. Lee Wei-i, « Cent ans de musées à Taiwan, du colonialisme au nationalisme », Transcontinentales, n° 4, 2007 [en ligne].

6

Mori izumi Kai, « Manshū kokuritsu chūō hakubutsukan no tenrankai » (Les expositions du musée national central de Mandchoukouo), Hakubutsukan zasshi, vol. 36, n° 1, 2010, p. 110-122 ; Ōide Shōko, « Nihon no kyū shokuminchi ni okeru rekishi kōko-gaku kei hakubutsukan no motsu seijisei » (La politisation des musées d’histoire et d’archéologie dans les anciennes colonies japonaises), Tōyō bunka kenkyū, n° 14, 2012, p. 1-28.

7

Arnaud Nanta, « L’Historiographie coloniale à Taiwan et en Corée du temps de l'empire japonais (1890-1940) », Politika, 2018, [en ligne].

8

Alice Berthon, « Avant la naissance du Musée national d’ethnologie 国立民族学博物館 (Kokuritsu minzokugaku hakubutsukan) à Senri, Japon (années 1930-1974) » in Bérose - Encyclopédie internationale des histoires de l’anthropologie [en ligne].

9

Alice Berthon, « L’Attic museum : naissance d’un musée d’ethnologie », in Yves Cadot, Dan Fujiwara, Tomomi Ōta, Rémi Scoccimaro (dir.), L’Ère Taishō (1912-1926) : genèse du Japon contemporain ?, Arles, Éditions Philippe Picquier, 2015, p. 89-98 [en ligne].

10

Hideo Seki, Hakubutsukan no tanjō: Machida Hisanari to Tōkyō teishitsu hakubutsukan (Naissance du musée : Machida Hisanari et le musée de l'empire à Tokyo), Tokyo, Iwanami shoten, 2005.

11

Takushoku 拓殖 signifie littéralement « le défrichement/l’exploitation d’une nouvelle terre ». Dans ce contexte, il revêt ainsi la même signification que « colonial » puisqu’il désigne ces nouveaux espaces. L’intitulé exact de cet événement est « Exposition coloniale commémorative de l’ère Meiji » Meiji kinen takushoku hakurankai (ère Meiji : 1868-1912).

12

Inhye Kang, « Visual Technologies of Imperial Anthropology : Tsuboi Shōgorō and Multiethnic Japanese empire », Positions, vol. 4, no 4, 2016, p. 761-787.

13

Katsuhiko Yamaji, « Takushoku hakurankai to “teikoku-hanzunai no shojinshu” » (Les expositions coloniales et la « carte des races de l’Empire »), Shakai gakubu kiyō, no 97, 2004, p. 25-40.

14

Arnaud Nanta, « Les expositions coloniales et la hiérarchie des peuples dans le Japon moderne », Ebisu, n° 37, 2007, p. 3-17 ; Arnaud Nanta, « De l’importance des savoirs coloniaux à l’ère des impérialismes », Ebisu, n° 37, 2007, p. 99-114.

15

Kyōko Matsuda, Teikoku no shisen: hakurankai to ibunka hyōshō (Le regard de l’empire: les expositions et la représentation des cultures étrangères), Tokyo, Yoshikawa kōbunkan, 2003, p. 161. Tsuboi S. introduisit très tôt l’usage de la photographie lors de ses études de terrain, alors que celle-ci était loin d’être courante à l’époque.

16

Mary Bouquet (dir.), Academic Anthropology and the Museum, New-York/Oxford, Berghahn Books, 2006 [1ère édition : 2001].

17

Kenji Yoshida, « Tōhaku and Minpaku within the History of Modern Japanese Civilization: Museum Collections in Modern Japan », Senri Ethnological Studies, no 54, 2001, p. 77-102.

18

Ce ne sont donc pas les musées, mais les instituts ou centres de recherche qui vont faire l’objet de demandes de restitution. Il en existe également envers des institutions occidentales. Hiroshi Oda, « Hito kara hone he : aru ainu no ikotsu no repatriation to sai-ningenka » (De l’homme aux os : à propos des demandes de « repatriation » des restes humains de certains Aïnous et le processus de reconstitution), Hoppō jinbun kenkyū (Journal of the Center for Northen Humanities), no 11, 2018, p. 73-94.

19

Katsumi Nakao, « Minzoku kenkyû-jo no soshiki to katsudô : sensô-chû no nihon minzokugaku » (Organisation et activités du Centre d’étude ethnologique : l’ethnologie pendant la guerre), Minzokugaku kenkyû, vol. 62, no1, 1997, p. 47-65.

20

Alice Berthon, « L’Attic museum : naissance d’un musée d’ethnologie », in Yves Cadot, Dan Fujiwara, Tomomi Ōta, Rémi Scoccimaro (dir.), L’Ère Taishô (1912-1926) : genèse du Japon contemporain ?, Arles, Éditions Philippe Picquier, p. 89-98.

21

Arnaud Nanta, « Pour réintégrer le Japon au sein de l’histoire mondiale : histoire de la colonisation et guerres de mémoire », Cipango, no 15, 2008, p. 35-64.

22

Cet événement est relaté dans l’histoire qui se veut non-officielle du Minpaku : Sofue Takao, « Minpaku de no jūnen-kan : sōsetsu zengo no koto, sono ta » (Mes dix années au Minpaku : à propos de l’avant et de l’après de son établissement, et d’autres choses), Minpaku tsūshin, no 24, 1984, p. 6.

23

Voir les travaux de Kaneko Atsushi (notamment Hakubutsukan no seiji-gaku (La politique des musées), Tokyo, Seikyū-sha, 2001) et la revue qu’il a édité sur l’histoire muséale japonaise (Hakubutsukan-shi kenkyū, Étude sur l’histoire muséale).

24

Projet de recherche en cours au Minpaku sur les rapports entre ethnologie et construction de l’État-nation. L’anthropologue Katsumi Naoko a publié des articles sur l’ethnologie à l’époque coloniale et l’historien Tōru oa notamment publié une histoire sur l’empire japonais et les anthropologues : Sakano Tōru, Teikoku Nihon to jinruigakusha 1884-1952 (L’empire japonais et les anthropologues. 1884-1952), Tokyo, Keisō shobō, 2005.

25

Berthon Alice, « Le musée national d’ethnologie au Japon : un musée disciplinaire encore d’actualité ? », in D. Antille (dir.), Retour à l’objet : fin du musée disciplinaire, Éditions Peter Lang, 2019.

26

Kishō Kurokawa, Tadao Umesao, « Kaiyūshiki hakubutsukan no genri » (Principe d’un musée de type parcours), in T, Umesao (dir.), Hakubutsukan no shisō : Umesao Tadao taidanshū (La Pensée des musées. Recueils d’entretiens), Tokyo, Heibonsha, 1989, p. 133-154.

27

Harusada Iwaki, « Dezaina kara mita minpaku no tenji gijutsu » (Les techniques d’exposition du Minpaku vues par un designer), Kokuritsu minzokugaku hakubutsukan chōsa hōkoku, no 3, 2000, p. 37.

28

Susumu Inui, « Kagami ni utsuru ningen no sugata : yōroppa no minzoku hakubutsukan wo mite » (L’apparence de l’Homme dans le reflet d’un miroir : en regardant les musées d’ethnologie européens), Gakujutsu geppō, vol. 25, no 4, 1972, p. 250. Lors d’une visite de 1971, il est fait mention de chiffres sur la population japonaise qui datent de l’avant-guerre, et d’un Japon parfois traité de manière exotique. Ainsi, concernant le Musée d’ethnologie de Suède le rapport remarque : « Ce qui est exposé dans la salle sur le Japon sont des objets du type sabres, pèlerines de paille ou longues pipes. Je m’interroge sur la manière dont les Suédois sont capables d’apprendre sur le Japon avec ce genre de documents ». Chikasato Ogyū, « Yōroppa shokoku no hakubutsukan shisatsu (1) » (Observation des musées européens. 1), Kokuritsu minzokugaku hakubutsukan kenkyū hōkoku, vol. 1, no 1, 1976, p. 177-178. ; Chikasato Ogyū, « Yōroppa shokoku no hakubutsukan shisatsu (2) » (Observation des musées européens. 2), Kokuritsu minzokugaku hakubutsukan kenkyū hōkoku, vol. 1, no 3, 1976, p. 657.

29

À ce sujet : Jacqueline Pigeot, « Les Japonais peints par eux-mêmes. Esquisse d’un autoportrait », Le Débat, no 23, 1983, p. 19-33. ; Thierry Guthmann, « L’influence de la pensée Nihonjin-ron sur l’identité japonaise contemporaine : des prophéties qui se seraient réalisées d’elles-mêmes ? », Ebisu, no 43, 2010, p. 5-28.

30

Roger Goodman, « Making Majority Culture », in J. Robertson (dir.), A Companion to the Anthropology of Japan, Oxford, Blackwell, 2005, p. 69.

31

Emmanuel Desveaux, « Le musée du quai Branly au miroir de ses prédécesseurs », Ethnologies, vol. 24, no 2, 2002, p. 222. Pour les autres références concernant la muséographie du Musée de l’Homme utilisées ici : Benoit de L’Estoile, Le Goût des Autres. De l’Exposition coloniale aux Arts premiers, Paris, Flammarion, 2007 (en particulier le chapitre V : « Des mondes sous vitrines : voyage au Trocadéro », p. 175-204) ; Élise Dubuc, « Le futur antérieur du Musée de l'Homme », Gradhiva, no 24, 1998, p. 71-91.

32

Tadao Umesao, Hakubutsukan no shisō : Umesao Tadao taidanshū (La Pensée des musées. Recueils d’entretiens), Tokyo, Heibonsha, 1989, p. 47-48.

33

Takashi Kinase, « Hyōshō to seijusei – Ainu wo meguru bunka jinruigaku-teki gensetsu ni kansuru sobyō » (Politique et représentation. Esquisse des discours anthropologiques sur les Aïnous), Minzokugaku kenkyū, vol. 62, no 1, 1997, p. 1-21.

34

Arnaud Nanta, « Koropokgrus, Aïnous, Japonais, aux origines du peuplement de l'archipel. Débats chez les anthropologues, 1884-1913 », Ebisu, no 30, 2003, p. 123-154.

35

Noémi Godefroy, « Deconstructing and reconstructing Ainu identity. From assimilation to recognition 1868-2008 », 2001, p. 7 [en ligne].

36

Eiji Oguma, Tan.itsu minzoku shinwa no kigen (L’origine du mythe de la nation homogène), Tokyo, Shin.yōsha, 1995.

37

Kazuyoshi Ōtsuka, « A Reply to Sandra A. Niessen », Museum Anthropology, vol. 20, no 3, 1997, p. 109.

38

Chikako Majima, Kayano Shigeru et la transmission de la culture aïnoue, INALCO, 2015 [mémoire de Master 2 dirigé par François Macé].

39

Sandra Niessen, « The Ainu in Mimpaku : A Representation of Japan’s Indigenous People at the National Museum of Ethnology », Museum Anthropology, vol. 18, no 3, 1994, p. 18-25.

40

Élise Dubuc, Laurier Turgeon, « Musées et premières nations : la trace du passé, l’empreinte du futur », Anthropologie et Sociétés, vol. 28, no 2, 2004.

Bibliographie

Alice Berthon, « Avant la naissance du Musée national d’ethnologie 国立民族学博物館 (Kokuritsu minzokugaku hakubutsukan) à Senri, Japon (années 1930-1974) » in Bérose - Encyclopédie internationale des histoires de l’anthropologie, 2018, (http://www.berose.fr/?Avant-la-naissance-du-Musee-national-d-ethnologie-国立民族学博物館).

Alice Berthon, « L’Attic museum : naissance d’un musée d’ethnologie », in Y. Cadot, D. Fujiwara, T. Ōta, Rémi Scoccimaro (dir.), L’Ère Taishō (1912-1926) : genèse du Japon contemporain ?, Arles, Éditions Philippe Picquier, 2015, p. 89-98 (http://sfej.asso.fr/spip.php?article116).

Alice Berthon, « Le musée national d’ethnologie au Japon : un musée disciplinaire encore d’actualité ? », in D. Antille (dir.), Retour à l’objet : fin du musée disciplinaire, Éditions Peter Lang, à paraître.

Mary Bouquet (dir.), Academic Anthropology and the Museum, New-York/Oxford, Berghahn Books, 2006 [1ère éd. : 2001].

Emmanuel Desveaux, « Le musée du quai Branly au miroir de ses prédécesseurs », Ethnologies, vol. 24, no 2, 2002, p. 219-227.

Élise Dubuc, « Le futur antérieur du Musée de l’Homme », Gradhiva, no 24, 1998, p. 71-91.

Élise Dubuc, Laurier Turgeon, « Musées et premières nations : la trace du passé, l’empreinte du futur », Anthropologie et Sociétés, vol. 28, no 2, 2004, p. 7-18.

Noémi Godefroy, « Deconstructing and reconstructing Ainu identity. From assimilation to recognition 1868-2008 », 2011, p. 7 (http://www.popjap.fr/blog/wpcontent/uploads/2013/03/Deconstructing_and_Recon structing_Ainu_identity_Popjap.pdf.)

Roger Goodman, « Making Majority Culture », in J. Robertson (dir.), A Companion to the Anthropology of Japan, Oxford, Blackwell, 2005, p. 59-72.

Thierry Guthmann, « L’influence de la pensée Nihonjin-ron sur l’identité japonaise contemporaine : des prophéties qui se seraient réalisées d’elles-mêmes ? », Ebisu, no 43, 2010, p. 5-28.

Harusada Iwaki, « Dezaina- kara mita minpaku no tenji gijutsu » (Les techniques d’exposition du Minpaku vues par un designer), Kokuritsu minzokugaku hakubutsukan chōsa hōkoku, no 3, 2000, p. 29-55.

Susumu Inui, « Kagami ni utsuru ningen no sugata : yōroppa no minzoku hakubutsukan wo mite » (L’apparence de l’Homme dans le reflet d’un miroir : en regardant les musées d’ethnologie européens), Gakujutsu geppō, vol. 25, no 4, 1972, p. 30-48.

Atsushi Kaneko, Hakubutsukan no seiji-gaku (La politique des musées), Tôkyô, Seikyū-sha, 2001.

Inhye Kang, « Visual Technologies of Imperial Anthropology : Tsuboi Shōgorō and Multiethnic Japanese empire », Positions, vol. 4, no 4, 2016, p. 761-787.

Takashi Kinase, « Hyōshō to seijisei – Ainu wo meguru bunka jinruigaku-teki gensetsu ni kansuru sobyō » (Politique et representation. Esquisse des discours anthropologiques sur les Aïnous), Minzokugaku kenkyū, vol. 62, no 1, 1997, p. 1-21.

Joseph Kreiner, « Nihon minzokugaku/bunka jinruigaku no rekishi » (L’histoire de la Société japonaise d’ethnologie et de la Société d’étude d’anthropologie culturelle), in J. Kreiner (dir.), Nihon minzokugaku no genzai : 1980 nen-dai kara 90 nen-dai he, Tokyo, Shin.yōsha, 1996, p. 3-8.

Damien Kunik, « Fédérer les folkloristes japonais : histoire de la Minkan denshō no kai », Bérose - Encyclopédie internationale des histoires de l’anthropologie, 2018 (http://www.berose.fr/?Federer-les-folkloristes-japonais-histoire-de-la-Minkan-densh%C5%8D-no-kai).

Kishō Kurokawa, Tadao Umesao, « Kaiyūshiki hakubutsukan no genri » (Principe d’un musée de type parcours), in T. Umesao (dir.), Hakubutsukan no shisō : Umesao Tadao taidanshū (La Pensée des musées. Recueils d’entretiens), Tokyo, Heibonsha, 1989, p. 133-154.

Benoit de L’Estoile, Le goût des Autres. De l’Exposition coloniale aux Arts premiers, Paris, Flammarion, 2007.

Chikako Majima, Kayano Shigeru et la transmission de la culture aïnoue, mémoire de Master 2 dirigé par François Macé, INALCO, 2015.

Kyōko Matsuda, Teikoku no shisen : hakurankai to ibunka hyōshō (Le regard de l’empire : les expositions et la représentation des cultures étrangères), Tokyo, Yoshikawa kōbunkan, 2003.

Kai Moriizumi, « Manshū kokuritsu chūō hakubutsukan no tenrankai » (Les expositions du musée national central de Mandchoukouo), Hakubutsukan zasshi, vol. 36, no 1, 2010, p. 110-122.

Katsumi Nakao, « Minzoku kenkyū-jo no soshiki to katsudō : sensō-chū no nihon minzokugaku » (Organisation et activités du Centre d’étude ethnologique : l’ethnologie pendant la guerre), Minzokugaku kenkyû, vol. 62, no 1, 1997, p. 47-65.

Arnaud Nanta, « Koropokgrus, Aïnous, Japonais, aux origines du peuplement de l'archipel. Débats chez les anthropologues, 1884-1913 », Ebisu, no 30, 2003, p. 123-154.

Arnaud Nanta, « Les expositions coloniales et la hiérarchie des peuples dans le Japon moderne », Ebisu, no 37, 2007, p. 3-17.

Arnaud Nanta, « De l’importance des savoirs coloniaux à l’ère des impérialismes », Ebisu, no 37, 2007, p. 99-114.

Arnaud Nanta, « Pour réintégrer le Japon au sein de l’histoire mondiale : histoire de la colonisation et guerres de mémoire », Cipango, no 15, 2008, p. 35-64.

Arnaud Nanta, « L’Historiographie coloniale à Taiwan et en Corée du temps de l’empire japonais (1890-1940) », Politika, 2018 [https://www.politika.io/fr/notice/lhistoriographie-coloniale-a-taiwan-coree-du-temps-lempire-japonais-18901940-ii].

Sandra Niessen, « The Ainu in Mimpaku: A Representation of Japan’s Indigenous People at the National Museum of Ethnology », Museum Anthropology, vol. 18, no 3, 1994, p. 18-25.

Hiroshi Oda, « Hito kara hone he : aru ainu no ikotsu no repatriation to sai-ningenka » (De l’homme aux os : à propos des demandes de “repatriation” des restes humains de certains Aïnous et le processus de reconstitution), Hoppō jinbun kenkyū (Journal of the Center for Northen Humanities), no 11, 2018, p. 73-94.

Eiji Oguma, Tan.itsu minzoku shinwa no kigen (L’origine du mythe de la nation homogène), Tokyo, Shin.yōsha, 1995.

Chikasato Ogyū, « Yōroppa shokoku no hakubutsukan shisatsu (1) » (Observation des musées européens. 1), Kokuritsu minzokugaku hakubutsukan kenkyū hōkoku, vol. 1, no 1, 1976, p. 177-178.

Chikasato Ogyū, « Yōroppa shokoku no hakubutsukan shisatsu (2) » (Observation des musées européens. 2), Kokuritsu minzokugaku hakubutsukan kenkyū hōkoku, vol. 1, no 3, 1976, p. 657-659.

Shōko Ōide, « Nihon no kyū shokuminchi ni okeru rekishi kōkogaku kei hakubutsukan no motsu seijisei » (La politisation des musées d’histoire et d’archéologie dans les anciennes colonies japonaises), Tōyō bunka kenkyū, no 14, 2012, p 1-28.

Kazuyoshi Ōtsuka, « A Reply to Sandra A. Niessen », Museum Anthropology, vol. 20, no 3, 1997, p. 108-119.

Jacqueline Pigeot, « Les Japonais peints par eux-mêmes. Esquisse d’un autoportrait », Le Débat, no 23, 1983, p. 19-33.

Tōru Sakano, Teikoku Nihon to jinruigakusha 1884-1952 (L’empire japonais et les anthropologues : 1884-1952), Tokyo, Keisō shobō, 2005.

Anna Seiderer, Une critique postcoloniale en acte : les musées d’ethnographie contemporains sous le prisme des études postcoloniales, Collections digitales : Documents de sciences humaines et sociales (https://www.africamuseum.be/docs/research/publications/rmca/online/documents-social-sciences-humanities/critique-postcoloniale.pdf).

Hideo Seki, Hakubutsukan no tanjō: Machida Hisanari to Tōkyō teishitsu hakubutsukan (Naissance du musée : Machida Hisanari et le musée de l'empire à Tōkyō), Tokyo, Iwanami shoten, 2005.

Takao Sofue, « Minpaku de no jūnen-kan : sōsetsu zengo no koto, sono ta » (Mes dix années au Minpaku : à propos de l’avant et de l’après de son établissement, et d’autres choses), Minpaku tsūshin, no 24, 1984, p. 2-10.

Sakano Tōru, Teikoku Nihon to jinruigakusha 1884-1952 (L’empire japonais et les anthropologues. 1884-1952), Tokyo, Keisō shobō, 2005.

Tadao Umesao (dir.), Hakubutsukan no shisō : Umesao Tadao taidanshū (La Pensée des musées. Recueils d’entretiens), Tokyo Heibonsha, 1989.

Lee Wei-i, « Cent ans de musées à Taiwan, du colonialisme au nationalisme », Transcontinentales, no 4, 2007, p. 1-24 (http://transcontinentales.revues.org/668).

Katsuhiko Yamaji, « Takushoku hakurankai to “teikoku-hanzunai no shojinshu” » (Les expositions coloniales et la « carte des races de l’Empire »), Shakai gakubu kiyō, no 97, 2004, p. 25-40.

Kenji Yoshida, « Tōhaku and Minpaku within the History of Modern Japanese Civilization : Museum Collections in Modern Japan », Senri Ethnological Studies, no 54, 2001, p. 77-102.