Ma déambulation à travers Jachymov, anciennement site de camps de concentration miniers (dits « de travail ») au nord de la République tchèque, s’inscrit dans un travail de recherche que je mène sur la mémoire paysagère des violences extrêmes, commencé en 2004 après un voyage à la Kolyma où était situé, à l’époque stalinienne, le plus vaste complexe des camps du Goulag. Sur cet immense territoire (grand comme six fois la France), les quelques vestiges physiques du passé concentrationnaire sont perdus au milieu de montagnes et de forêts qui dissimulent les charniers. Il m’est apparu alors nécessaire de « faire un pas de côté », m’écartant des courants majoritaires des études mémorielles, discipline dans laquelle je situe mon travail, afin d’étendre l’analyse de la mémoire collective à celle du paysage, conçu non seulement comme un objet de perceptions, mais surtout comme un réseau de pratiques et d’imaginaires voire, plus généralement, une interaction des vivants entre eux et avec le monde minéral. Je m’inspirais de cette phrase de Varlam Chalamov qui a purgé une peine de dix-sept ans à la Kolyma : « L’homme vit par la force des mêmes principes qui font vivre un arbre, une pierre, un chien1. »

À partir de ce moment-là, mes recherches m’ont conduite sur les traces de lieux d’extermination, de massacres et de camps de concentration à travers la planète. Depuis le haut-plateau de l’Anatolie jusqu’aux plages de la Baltique, depuis le Rio de la Plata à Buenos Aires aux rizières du Cambodge, les paysages que je sillonne cachent une « scène de crime ». Loin d’être seulement un décor dans lequel ce sont déroulées des violences de masse, ils m’apparaissent au fil des ans comme le résultat, entre autres, de remodelages apportés par les ingénieries de la terreur. En effet, ces crimes sont commis dans le cadre de projets globaux visant à transformer l’espace physique et/ou social, projets qui peuvent comprendre déplacement de frontières, réaménagement de territoire, gestion de populations, construction de sites industriels… Ces éléments modifient l’environnement, donnant lieu à de nouveaux imaginaires paysagers2. Souvent laissés de côté par les politiques de patrimonialisation, voire dépourvus de toute trace apparente des événements qui s’y sont déroulés, ces paysages constituent un défi pour la pensée : d’un côté, ils présentent une forme d’autonomie que je nommerais « opacité » ou « extériorité » et que l’on serait tenté de considérer comme leur « en soi », une forme d’existence fermée sur laquelle nous n’avons pas de prise3. D’un autre côté, le terme même de paysage désigne une portion de terrain que je peux appréhender par la vue, le toucher, l’ouïe et l’odorat, si bien qu’il se donne dans une expérience sensible4 que je ne peux ignorer, celle de la chercheuse que je suis, mais aussi celle des êtres qui l’habitent ou s’y rendent temporairement. En d’autres termes, la déambulation et le contact physique avec le lieu deviennent des outils de lecture et le paysage lui-même une méthode.

Les études de terrain m’ont permis d’élaborer un certain nombre de critères pour approcher les « biographies5 » des paysages telles que construites à travers les mémoires locales ou leurs carences. C’est dans les zones frontalières, pluriculturelles et plurilingues6 que ces « biographies » semblent révéler les mécanismes profonds des transmissions et circulations (ou oublis) ; ces zones étant par ailleurs, souvent, des palimpsestes où différentes strates de violences se sont succédé.

Au cours de la dernière décennie, la question paysagère et environnementale a pris de l’importance au sein des études mémorielles jusqu’à pouvoir être aujourd’hui considérée comme un champ à part entière. Au début des années 2000, lorsque je commençais mes recherches, cette approche émergeait à peine, même si les travaux pionniers de Paul Virilio7, de Simon Schama, de François Walter, de géographes et d’historiens8 offraient déjà une mosaïque de savoirs disponibles dans différentes disciplines, sans qu’il en résulte un objet commun. Depuis, les travaux de Tim Cole9, de Rob van der Laarse, de Jacek Leociak et de Roma Sendyka, de Dominique Chevalier ou de Pierre Wat, pour n’en citer que quelques-uns dont ce travail profite directement, les paysages des violences bénéficient, à travers des cadres conceptuels divers mais en dialogue entre eux, d’un espace scientifique cohérent et en constante évolution. Il n’est pas envisageable de citer ici la vaste bibliographie sur le sujet et de retracer exactement le chemin qui a permis aux études mémorielles de rencontrer les recherches sur le paysage et l’environnement : percée rendue possible par le travail préalable d’historiens s’ouvrant à une lecture du temps à travers l’espace. Il a fallu, en outre, que les chercheurs s’intéressent de plus en plus aux mémoires locales et périphériques, longtemps sacrifiées au profit des études sur les politiques mémorielles des États. Enfin, la question de l’anthropocène n’a pas manqué d’interagir avec les études mémorielles, d’autant plus que les entreprises génocidaires et/ou esclavagistes étaient la plupart du temps liées à des projets industriels et d’aménagement de territoire.

Ayant déjà tenté, dans un certain nombre de travaux, d’esquisser une base théorique pour ces études de la mémoire paysagère des violences10, j’ai choisi dans cet article de faire état d’une démarche expérimentale, une recherche-création qui combine immersion sensible dans le paysage, réalisation d’entretiens et analyse, à partir d’une étude de cas que j’espère, en dépit de la spécificité du lieu, utile à l’appréhension d’autres terrains. C’est justement la part « sensible » de cette étude, redevable aux déambulations remarquables ayant donné de nouvelles impulsions à la recherche (Karl Schlögel ou Paul Virilio déjà cité), que je tenterai d’exposer ici. Pour la laisser advenir, j’ai recouru à un médium visuel et sonore, donnant à ces interrogations la forme d’un film documentaire qui mobilise une équipe11.

Jachymov : surface et profondeurs

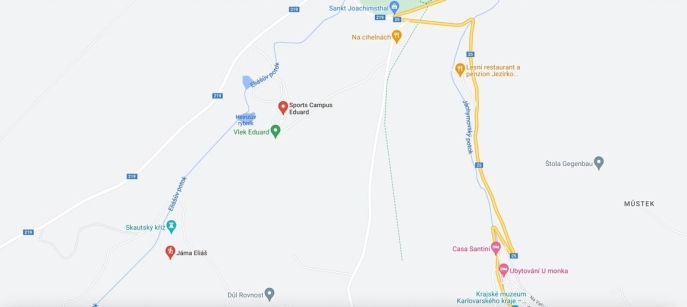

Cachée dans un repli des Monts métallifères (Krušné hory), dans la région des Sudètes, la ville de Jachymov surgit sur la route peu avant Karlovy Vary. La tache blanche au milieu de la végétation se révèle au tournant être l’écrasante bâtisse du Radium Palace, célèbre établissement de cure créé en 1911 pour soigner les rhumatismes des visiteurs de marque avec un remède miracle, le radon. De la fenêtre du bus, je perçois abusivement ce tesson de l’empire Austro-Hongrois comme un exemple de la monumentalité socialiste. Ce n’est pas ici que je descends, mais à l’arrêt suivant, « Radnice » [Mairie], à l’autre bout de la ville : là, débute le parcours mémoriel « Jáchymovské peklo » [L’enfer de Jachymov], créé après la chute du régime communiste et rénové en 2015 par l’association « Političtí vězni » [Détenus politiques], suivant les traces des camps instaurés par le gouvernement de l’URSS sur le modèle des goulags dans le but d’exploiter l’uranium contenu dans de nombreuses mines de la région (voir le plan ci-dessous). Le minerai sera ensuite acheminé vers le Kazakhstan où, dans la ville fermée de Semipalanisk, débute en 1946 la construction de la première bombe nucléaire soviétique.

Image 1. Parcours pédagogique « L’enfer de Jachymov ».

Ayant d’abord prévu de repartir dans la journée après avoir parcouru cette douzaine de kilomètres, je comprends, le bus ayant une heure et demie de retard, qu’il me faudra passer la nuit sur place. La porte de l’hôtel que j’ai repéré par la fenêtre est condamnée sous l’enseigne à moitié effacée. Je remarque alors les façades lézardées des maisons dans la rue centrale, déserte. Pas de café ni d’épicerie sur la place de la mairie, l’église est fermée, pas âme qui vive, personne à qui demander un renseignement. Je suis dans une ville fantôme.

Ceux qui ont visité Terezin et ont éprouvé un sentiment d’étrangeté dans cette ville vouée aux touristes et dont les habitants semblent invisibles, comprendront ce que j’ai pu ressentir dans un premier temps à Jachymov : l’impression de me tenir devant un décor, un simulacre. À cette différence près que Jachymov est loin d’être un lieu de mémoire institutionnalisé et que des espaces de vie y existent bel et bien, mais ne s’offrent pas au premier regard.

Je devrai gagner l’autre côté de la ville où, au sommet d’une montagne, se trouve l’hôtel Panorama, en face de l’incontournable Radium Palace.

Image 2. Radium palace.

Le parcours mémoriel débute à Silberstrasse, une rue qui mène à la « Štola no 1 », la seule mine de Jachymov ouverte aux touristes, sur le site de l’ancien camp de « Svornost » (1947-1954). Ce toponyme, qui a plusieurs siècles d’âge, renvoie à la période où Jachymov, devenue la deuxième ville de Bohème après Prague grâce à la richesse de ses mines d’argent, découvertes au début du XVIe siècle, frappait sa propre monnaie, le joachimsthaler ou simplement le taler. L’épuisement des gisements d’argent a plongé la ville dans la déchéance, jusqu’à ce que Marie Curie découvre, à la fin du XIXe siècle, les propriétés radioactives des substances trouvées dans les mines taries. Une nouvelle période de prospérité s’ouvre alors, atteignant son apogée dans les années 1950 où Jachymov devient, selon l’expression que j’y entends souvent, un « Klondike » communiste.

La « fièvre de l’uranium » (uranová horečka / Uranfieber12), s’empare alors de cette région, transformée en un véritable « État dans l’État » dépendant du programme nucléaire soviétique. Si, autrefois, la présence de l’argent lui assurait le rôle d’un carrefour culturel et marchand européen, celle de l’uranium exige au contraire le plus grand secret et conduit à son repliement total sur elle-même. À l’instar des « villes fermées » soviétiques, Jachymov devient une « zone interdite » où l’on ne pénètre qu’avec un laissez-passer spécial et qui, en compensation, assure aux travailleurs engagés dans l’industrie nucléaire de hauts salaires et un approvisionnement exceptionnel. Un grand nombre de mineurs, ingénieurs, administrateurs et membres de la Sécurité d’État rejoignent la région, attirés par les conditions de vie luxueuses comparées au reste du pays qui se relève à peine de la guerre et subit la pénurie apportée par l’économie socialiste. À côté de cela, une main d’œuvre esclave y est envoyée, composée dans un premier temps de prisonniers de guerre allemands (qui y succèdent aux prisonniers de guerre, notamment soviétiques, exploités par les Allemands), de condamnés des multiples procès en épuration menés après la guerre et de victimes d’une répression politique sévissant à travers le pays. Au total, près de 70 000 détenus sont utilisés dans les camps de la région durant leur fonctionnement (entre 1948 et 1962).

Les taux de mortalité, en revanche, demeurent inconnus. Seules les exécutions sont documentées, quant aux décès « ordinaires » dus aux radiations, ils sont gérés par les hôpitaux (à Ostrov et Karlovy Vary) où les prisonniers en fin de vie sont envoyés afin de ne pas figurer comme morts dans les registres des camps. Bien des détenus décèdent des séquelles de la radioactivité après leur libération, invisibles pour les statistiques.

Le programme nucléaire soviétique débute avec le décret no 2872 du 11 février 1943 du Comité de Défense d’État d’URSS13. Les informations sur le projet Manhattan américain ont alors poussé Staline à procéder sans tarder à la construction d’une bombe similaire. À l’issue de la Seconde Guerre mondiale, d’importants gisements d’uranium se trouvent dans les territoires sous le contrôle soviétique : les gisements de Jachymov sont alors les plus connus et les plus riches. En juillet 1945, les mines de Jachymov passent officiellement sous le contrôle tchécoslovaque et le 23 novembre de la même année, un accord est signé entre les deux gouvernements pour l’extraction et l’exploitation de l’uranium. Les camps de Jachymov sont dès lors gérés par une administration locale, mais leur produit est récupéré au profit de l’URSS. Des wagons chargés de minerai radioactif traversent tout le pays, passant par la Slovaquie et l’Ukraine. Leur trajectoire exacte vers le Kazakhstan en territoire soviétique n’a pas encore été établie de manière exacte, à ma connaissance.

Paysage minier exemplaire ou site de destruction ?

Le paysage minier de Ersgebirge/Krušnohoří est classé patrimoine mondial de l’Unesco, étant jugé d’une valeur universelle et répondant aux critères requis de cohérence, d’authenticité et de conservation. Sur la page de synthèse qui lui est consacrée sur le site de l’Unesco l’histoire des camps ne semble point rompre la continuité d’une « industrialisation réussie », mais s’y inscrit au contraire : « La région devint un important producteur mondial d’uranium à la fin du XIXe et au XXe siècle ». En conformité avec la règle de l’Unesco, selon laquelle seuls les paramètres sollicités pour le classement doivent être mentionnés, on n’y trouve pas un mot sur l’utilisation de la main d’œuvre esclave, sur le sort des détenus qui assuraient cette extraction et le rôle punitif assuré par ces dispositifs miniers. Plus que cela, l’évaluation positive englobe le « contrôle étatique de l’industrie minière, avec toutes ses dimensions administratives, managériales, éducatives et sociales, ainsi que les réalisations technologiques et scientifiques14 », c’est-à-dire, la période des camps.

En dépit de ce déni, le fait d’être portée sur la liste de l’Unesco attire à la région un afflux de touristes qui contribue à la faire vivre et suscite un intérêt pour sa mémoire, dont témoignent le parcours évoqué ci-dessus et des projets récents de patrimonialisation. Ces derniers concernent principalement Jachymov, incarnation métonymique de l’ensemble des camps de travail forcé qui ont essaimé à travers les Monts métallifères. Dans les localités voisines, les mines sont peu indiquées, la répression moins documentée. La localité de Vykmanov, à proximité de la ville d’Ostrov, possède, par exemple, un lieu de mémoire important, l’usine de traitement d’uranium surnommée « Tour de la mort », où des détenus triaient et concassaient les lingots radioactifs. Ce site était cependant fermé au public jusqu’à une date récente, faute de personnel et de politique mémorielle cohérente.

Le statut de patrimoine mondial devrait protéger le paysage minier contre des aménagements qui risqueraient de le défigurer. Or, partout, les vestiges des camps sont cernés par des constructions nouvelles et le projet d’une station de ski de luxe, qui recouvrirait Bratstvi, un site d’ancien camp, est actuellement à l’étude.

L’offre touristique à Jachymov met en valeur ses richesses minières, l’argent et autres métaux précieux, ainsi que l’histoire de l’uranium, laissant dans l’ombre les détails de son exploitation. L’enquête que je mène avec l’équipe de tournage et les conseillers historiques, centrée sur le paysage, entre, certes, en dialogue avec cette histoire « minérale », tout comme avec les efforts de l’association « Političtí vězni » pour créer ici un lieu de mémoire éducatif. Cependant, elle reste en marge de ces deux courants mémoriels dont l’un laisse de côté les violences de masse et l’autre se focalise au contraire sur celles-ci, mais n’a pas pour objectif de les inscrire dans une histoire environnementale. Quant à nos interlocuteurs locaux, le mot « paysage » les désoriente, car ils y perçoivent un regard extérieur ignorant leur intimité avec le lieu. Ce mot disparaît bientôt de nos questions au profit de désignations précises de sites naturels, forêt, montagne, torrent, de façon à ne pas entraver une parole qui, somme toute, livre par miettes les pratiques et les imaginaires paysagers.

Ainsi, lorsque nous avons demandé à Jaroslav Cibulka, un survivant, de nous conduire vers l’ancien camp de Barbora où il a purgé une partie de sa peine, il a d’abord cherché à nous en dissuader, expliquant qu’il n’y reste rien et que, par conséquent, le lieu n’a pas d’intérêt. Nous n’avons pas réussi à lui faire comprendre que nous nous intéressions précisément à l’effacement des traces dans le paysage, cependant il nous a accompagnés vers ce site perché en haut de la montagne, bravant la fatigue. Sur place, il nous a révélé qu’il regrettait de ne pas avoir photographié ce lieu à une époque où les baraquements étaient encore debout.

Or, c’est la nature elle-même qui constitue ici une archive. L’abondance de forêts, qui attire des touristes en quête d’air pur, témoigne de plusieurs strates d’événements. En effet, les photographies antérieures à la création des camps, que l’on peut voir, entre autres, dans l’exposition de la Tour de la mort15, montrent, parmi les taches noires des sapinières qui s’amoncellent à flanc de collines, des parcelles cultivées autour de fermes isolées ou de villages. Ces habitations ont disparu, comme aspirées par le massif forestier, mais surgit çà et là au milieu des sapins un arbre fruitier revenu à l’état sauvage, rescapé des vergers d’autrefois. À comparer ces photographies à la vue d’aujourd’hui, on imagine la forêt monter la colline, comme dans le cauchemar de Macbeth16.

Image 3. Jachymov dans la région de la mine Svornost au début du XXe siècle.

Ces collines se sont vidées de leurs habitants entre 1945 et 1947, lorsque les Allemands autochtones ont été expulsés, parfois de manière spontanée par les Tchèques avant même le décret du 21 juin 1945 sur la « confiscation et la répartition accélérée des biens agricoles et des terres des Allemands, Magyars, ainsi que des traîtres et ennemis du peuple tchèque et du peuple slovaque17 ».

Travailler sur le paysage exige de prendre en compte des temps non humains, à la fois un présent infinitésimal, – des changements interviennent à chaque instant, rendant caduque tout « arrêt sur image » – et un passé-présent long de dizaines d’années qui exigerait au contraire d’être visionné en accéléré pour être vu par nous. Les arbres qui, dans notre perception, semblent habiter l’espace de manière immuable, constituent en réalité des populations mouvantes participant à l’économie générale des migrations qui ont transformé la région. Les fruitiers ont été progressivement « expulsés » à la suite de leurs propriétaires et les sapins ont pris possession des villages abandonnés.

À Jachymov, parallèlement à l’expulsion, plusieurs centaines d’habitants allemands furent condamnés à travailler dans les mines aux cotés des prisonniers de guerre. Au début des années 1950, ils sont encore près de 800, dont d’anciens prisonniers de guerre originaires des Sudètes qui, une fois libérés, se sont enrôlés dans ces mêmes mines comme travailleurs contractuels afin que leurs familles puissent rester dans la région.

La disparition des villages ne s’explique pas uniquement par l’expulsion : elle est aussi le résultat d’une politique de démolition sur le long terme. Si, de manière générale un grand nombre de localités ont été rasées en Tchécoslovaquie pour faire place à des sites industriels, les Krušné Hory ont connu un processus de destruction particulièrement intense et spécifique. À l’issue de la guerre, une nouvelle vision de l’espace se met en place, privilégiant la défense et la sécurité, c’est-à-dire, la protection contre l’ennemi extérieur, mais aussi intérieur. À l’instar de l’ensemble du bloc communiste, la Tchécoslovaquie devient un pays fermé dont il s’agit de sécuriser les frontières, notamment avec l’Allemagne, d’abord la RFA, ensuite également la RDA, car c’est dans cette direction que partent les détenus évadés et, plus généralement, ceux qui cherchent à fuir à l’Ouest, les frontières interallemandes n’étant pas encore entièrement fortifiées sur toute leur longueur.

Des opérations de démolition à grande échelle autour des frontières de l’État, prévoyant la liquidation de villages entiers, débutent dès l’instauration du régime communiste en 1948, organisées par le ministère de l’Intérieur et réalisées par les comités locaux composés de villageois eux-mêmes, ou encore par le Narodny pozemkovy fond (Fonds national foncier) qui, dans les années d’après-guerre possédait et administrait les terres confisquées aux Allemands. Une « zone frontalière » est créée autour des frontières tchéco-bavaroise et tchéco-saxonne en 1950. Conjuguée aux répressions et expropriations menées sur le modèle soviétique, cette mesure de remodelage du paysage naturel et social (nettoyé des éléments politiquement « non fiables ») entraîne de nouveaux mouvements migratoires forcés dans la région : celle-ci est partiellement repeuplée par transfert de familles hongroises, rom, slovaques, vietnamiennes ou grecques en provenance d’autres régions de la Tchécoslovaquie ou encore de Tchèques de Volhynie, déplacés après l’annexion de l’Ukraine occidentale par l’URSS.

Par le Décret sur les terres frontalières du 28 avril 1951 du ministère de la Sécurité d’État, une « zone interdite » (à un ou deux kilomètres de la frontière) est délimitée à l’intérieur de la zone frontalière. Une nouvelle vague d’expulsions se déroule de la mi-novembre 1951 à la fin avril 1952 dans la région de Karlovy Vary : 164 familles sont expulsées de la zone interdite et 272 de la zone frontalière18. Une partie des sites est récupérée par les troupes gardes-frontières pour y construire casernes, entrepôts et garages. Ces nouveaux occupants des lieux exigent la démolition des maisons abandonnées qui pourraient servir de cachettes aux agents étrangers ayant franchi la frontière ou aux personnes voulant fuir à l’Ouest. Les destructions se poursuivent ainsi tout au long des années 1950, pour débarrasser la région frontalière des maisons en ruine envahies par la végétation et des vestiges laissés par les vagues de destruction précédentes. Plus de mille édifices disparaissent durant cette période.

Avec Jan Frankovic, historien local qui enquête sur la destruction des lieux saints par le régime communiste, nous visitons les vestiges du couvent de Marianska, sur les hauteurs dans la partie nord de la ville. Les églises et cimetières ayant été préservés pour leur valeur patrimoniale, ce haut lieu de spiritualité catholique et de pèlerinage avait échappé à la démolition jusqu’au 31 mars 1965, date à laquelle il a été finalement dynamité. Durant les années 1950, le site avait abrité un camp. Le couvent servait alors de prison et de centre de torture. Un pan de mur est conservé, noyé dans la végétation ; un tilleul probablement tricentenaire, témoin de toutes les catastrophes de Jachymov, se dresse non loin de là. Dans les maisons environnantes, on se souvient des récits transmis par les aînés sur la disparition du couvent, de leurs craintes de voir la destruction s’étendre à la zone tout entière. Les détails de ces récits se sont perdus, reste un sentiment de perte et d’amertume auquel le film en train de se faire pourrait offrir, nous le sentons dans les propos des voisins, une forme de réparation.

Traces

Les ouvriers contractuels embauchés par les entreprises d’État n’ayant pas achevé leur travail, certains baraquements, dont nous voyons aujourd’hui les vestiges, ont longtemps survécu, utilisés pour loger les conscrits.

Anna Grušova se souvient que son mari, l’écrivain Jizi Grusa, était revenu malade de Jachymov, où il avait été envoyé pendant trois mois lors de son service militaire. En effet, rien n’avait été fait pour décontaminer les baraquements dans lesquels logeaient les conscrits.

Le bâtiment où se trouvait le réfectoire et l’hôpital pour les contractuels libres sur le site du camp de Rovnost a été restauré et abrite aujourd’hui l’hôtel et le restaurant Berghof (dont la propriétaire ne fait aucun lien entre avec le nom de la résidence d’Hitler).

C’est également sur ce site que se trouvent les vestiges d’un étrange castelet en briques et ciment, dont personne jusqu’à présent n’a pu identifier la date de construction. La légende dit que c’est le chef du camp de Rovnost, František Paleček, qui l’a fait bâtir par des détenus pour son plaisir personnel. Aujourd’hui, les enfants des environs s’y amusent parfois et le détruisent chaque année davantage.

Image 4. Le « castelet de Paleček ».

Le même site donne accès à un des lieux les plus emblématiques du parcours mémoriel, la Řetízkárna, vestiaire construit pour les détenus en 1956 (jusqu’alors, ils ne disposaient d’aucun espace pour retirer leurs habits contaminés, pas plus que de douches) et partiellement conservé. Il a donné son nom à l’initiative menée par l’historien Tomáš Bouška pour créer en ce même lieu un centre mémoriel et culturel. Les travaux de construction sont en projet, retardés en attente de financements, qui dépendent du consentement des voisins. Or, les locaux ne sont pas convaincus de la nécessité de patrimonialiser le passé concentrationnaire de Jachymov et se contenteraient volontiers de la croix, érigée non loin de là, à la mémoire des scouts prisonniers des camps. Ils craignent pour le paysage, qu’un afflux de touristes risquerait de détériorer, et pour leur mode de vie en osmose avec la nature, dans des maisons sans clôture, en communauté restreinte. Ils aimeraient aussi chasser les fantômes qui nuisent à l’image de Jachymov : la ville, selon eux, a besoin de s’étendre et de se repeupler, de regarder vers l’avenir et non vers le passé.

Au cours de nos pérégrinations à travers la forêt, nous trouvons d’autres vestiges. D’anciens puits de mine condamnés sont encore visibles, au milieu de la végétation, à flanc de montagne ou dans les vallées, parfois à proximité d’éléments d’infrastructure tels que bassins de lavage de minerai, locaux administratifs désaffectés, sol en carreaux d’une cuisine de camp recouvert d’herbes ou escalier menant à des baraquements détruits.

À l’emplacement du camp de Nikolaj, un rectangle émergé de la terre révèle les fondations d’un ancien baraquement. Des sapins poussent par-dessus, preuve de leur arrivée ultérieure sur ce terrain. Les espacements réguliers entre eux semblent indiquer qu’ils ont été plantés, probablement pour faire disparaître les traces. Ailleurs, il s’agit d’un boisement spontané. Nous en devinons le processus lorsque, sur une clairière envahie d’herbes sauvages, le garde forestier nous fait remarquer des plantes qui « préparent l’arrivée de la forêt ». Jaroslav Cibulka, regardant la vallée depuis le sommet où se trouvait autrefois le camp de Barbora, confirme le caractère invasif des sapins : « À l’époque, le soir, dans la vallée on voyait des lumières des autres camps. Aujourd’hui, les arbres ont tout envahi19 ».

Image 5. La vue depuis le camp de Barbora.

Au fond de la forêt, des clôtures en fil de fer délimitent, çà et là, des terrains interdits au sous-sol grignoté par les couloirs de mines. Les sous-bois des sapinières sont recouverts de mousse dont la couleur vert vif paraît presque irréelle. Des pierres qui ressemblent à des esprits sylvestres surgissent le long de torrents ou à l’entrée de mines désaffectées. À l’appui de cette perception du paysage comme fantastique (voir l’image 6 ci-dessous), je m’attendais à découvrir à Jachymov des récits oraux reliant l’histoire des camps aux mythes et légendes des folklores allemand ou tchèque où le paysage joue un rôle essentiel. Or, force est de constater que la mémoire locale cherche plutôt à puiser sa légitimité dans l’historiographie établie et, lorsque celle-ci fait défaut, à produire un savoir qui se veut « objectif » grâce à l’effort d’historiens locaux autodidactes, comme si elle se méfiait de sa part d’irrationnel et de rêve. Nos interlocuteurs cherchent à nous orienter vers les sources livresques ou archivistiques, nous mettant en garde contre les récits oraux, trop « fantaisistes » et les savoirs vernaculaires20, y compris lorsqu’ils en sont eux-mêmes porteurs. À leurs yeux, la dimension imaginaire que je m’autorise à la faveur de ma démarche de recherche-création, serait une menace pour la vérité factuelle, laquelle ne devrait reposer que sur des documents. Le passé, ici, a besoin d’être rétabli encore et encore contre un trop long oubli et une absence de véritable patrimonialisation.

Image 6. Entrée de mine.

Sur les pentes ouvertes, exposées au vent, on voit peu de sapins, mais surtout des bouleaux, l’arbre attiré par les sols des catastrophes21. Il s’agit de sols non-originels, terrils qui adhèrent à la montagne et se confondent avec elle. Nous apprenons à reconnaître cette roche prothèse, pierraille concassée rejetée de la mine, qui semble morte et où cependant ces bouleaux ont trouvé à se loger. À leur emplacement, on devine les limites des anciens camps. D’autres résidus sont disséminés dans la forêt, repérables à leur couleur cendreuse, cicatrices discrètes sinuant parmi les herbes.

Après les arbres et les sols, c’est le chemin de l’eau qui permet de reconstruire le paysage concentrationnaire de Jachymov. Deux ruisseaux enserrent la ville et délimitent la zone des camps au-delà : l’Eliášův potok et le Jáchymovský potok.

Image 7. Les deux ruisseaux de Jachymov.

Ils constituent, avec les étangs où ils se jettent, des « surfaces de gestion d’eau » à valeur patrimoniale, élément essentiel de ce paysage minier depuis plusieurs siècles. Les étangs comme les canaux sont créés de main d’homme : le plus ancien, Mestsky, date de 1512 : l’eau, ici, desservait la mine de Svornost, d’où elle coulait vers la mine Daniel et jusqu’au ruisseau Jáchymovský. L’étang Heinzuv, près de la mine Eduard, dont la couleur jaunâtre fait penser qu’il est toujours pollué, date également du XVIe siècle. Ces artefacts brouillent les temporalités : plusieurs strates d’histoire peuvent s’en réclamer.

Image 8. L’Étang Heinzuv.

L’ancienne mine Daniel a recueilli des déchets radioactifs de faible activité. À 45 mètres en-dessous, une nouvelle mine de drainage a été creusée dans les années 1970. L’eau de toute la partie ouest et centrale de la région de Jachymov y est collectée pour desservir les établissements de cure situés dans l’autre partie de la ville.

Le chemin de l’eau conduit, inévitablement, au Radium Palace. Construit au début du XXe siècle, fier de ses visiteurs célèbres et de ses trois cent chambres restaurées et meublées dans le style de l’époque, cet établissement propose des cures au radon destinées à améliorer le fonctionnement du système moteur, remboursées par la Sécurité sociale tchèque. C’est ici que se concentre une bonne partie des hôtels et restaurants. On y trouve aussi un office de tourisme dédié spécialement à l’histoire du radon, qui propose la visite d’une mine virtuelle. Le guide, originaire d’une famille allemande établie à Jachymov depuis plusieurs siècles, évoque son grand-père, mort avant sa naissance, peu après son retour du camp : prisonnier de guerre, il avait continué à y travailler comme contractuel une fois libéré.

Mêlant luxe socialiste et faste impérial, le Radium Palace, aujourd’hui racheté par des Qataris après avoir changé de propriétaire à plusieurs reprises depuis la Révolution de velours, est une des destinations de l’eau chargée de radon s’écoulant des anciennes mines. Ici, on répare les corps. À l’autre extrémité de la petite ville, on les détruisait. Il ne semble pas y avoir de connexion entre ces deux usages de l’uranium : la mémoire des camps est totalement absente du discours thérapeutique, des images exposées aux murs du Radium Palace et des appréciations que l’on peut lire dans le Livre d’or. Projeté ainsi dans un imaginaire ahistorique, le palace exhibe à travers ses halls somptueux et ses couloirs infinis, une existence spectrale qui fait écho aux paysages hantés par les fantômes.

Images 9 et 10. Radium Palace. Photogrammes Gabriel Raichman. Habilis productions

Le ruissellement de l’eau des torrents et des baignoires du Radium Palace est une des strates du paysage sonore de Jachymov. Le murmure de l’eau, dans son ensemble, s’ancre dans un environnement acoustique pérenne, on l’entendait ici il y a des siècles, il était également le décor auditif des prisonniers des camps. S’y ajoutent des sons éphémères mais récurrents : en « bruit de fond », le vrombissement des véhicules sur la route qui sinue au milieu des collines, le fracas sur les chantiers de remblayage et de réfection de la chaussée, la stridence des tronçonneuses et le choc des troncs tombés ; et, à proximité, selon la saison, le bourdonnement des insectes, le chant des grenouilles et des oiseaux ou encore, au mois d’août, le chuintement des graines qui éclatent en tombant des tiges. Le paysage sonore est fait aussi de traces verbales transmises de génération en génération avec leur réseau de significations mouvantes et plurilingues. Certaines nous parlent avant même que nous nous rendions sur les lieux, à commencer par le nom de la ville elle-même, dont la version allemande comprend « Sthal » facilement confondu à l’oreille avec « Stahl », l’acier ; ou les différents habits langagiers des Monts métallifères, « Erzgebirge » en allemand, Krušné hory en tchèque. La plupart des mines sont désignées par des prénoms : Barbora, Nikolaj, Daniel, Eduard, deux autres, situées à proximité, ont été baptisées Adam et Ève. Quelques noms de camps, en revanche, ont reçu leur désignation pendant la période communiste, comme « Rovnost » / « Gleichheit » (avant 1945 « mine Werner ») – « égalité ». Si les premiers laissent percevoir la continuité du paysage minier, les seconds suggèrent une expérience radicalement nouvelle. « Camp » se dit « tabor » en tchèque, mais certains de nos interlocuteurs lui préfèrent le mot allemand « Lager ». Pour Jaroslav Cibulka, seul « Lager » rend compte de la nature de ces espaces meurtriers, car « un camp est un camp ». La place d’appel était appelée « Appellplatz », mot issu de la « Lagersprache », vocabulaire des camps de concentration nazis. Il existe également des mots hybrides : le mirador est une « spazirna », substantif formé sur le verbe allemand « spazieren », déambuler, avec une désinence tchèque. Il y a tout lieu de croire que ces hybridations et emprunts sont nés à l’intérieur même des camps, créés par les détenus eux-mêmes dont certains étaient passés par les Lager nazis, et qu’ils se sont ensuite généralisés à travers les récits ultérieurs, répondant au besoin de souligner la cruauté subie par les victimes, contre l’euphémisme voulant qu’il s’agisse de « camps de travail ».

Dans l’ensemble, bien que l’héritage soviétique soit plus présent que celui nazi, les références aux camps hitlériens semblent plus parlantes. Un abrupt escalier en bois, verglacé ou couvert de neige en hiver, qui mène de la ville à la mine, a été baptisé par les détenus « escalier de Mauthausen », allusion à « l’escalier de la mort » du camp autrichien. On dit qu’à partir de 1950, une inscription « Praci ke svobodě » [Par le travail vers la liberté] surmontait le portail du camp de Svornost22, ce qui est l’exacte traduction de celle arborée sur le portail du camp des Solovki soviétique, mais elle est perçue avant tout comme une réplique de l’expression « Arbeit macht frei » que l’on lisait sur celui d’Auschwitz. Du reste, les traces que nous avons trouvées de cette bannière sont des reconstitutions contemporaines, à l’instar des miradors qui entourent le camp de Svornost. La répression soviétique est en revanche rappelée par l’expression « autobus russe », bien connue des habitants, qui désigne le trajet de plusieurs kilomètres effectué à pied par une colonne de détenus rangés par cinq et enchaînés à un câble d’acier.

Silences et malédictions

L’un des mots qui revient le plus souvent dans les entretiens est le mot « peur ». Après le démantèlement des camps, les détenus ont bénéficié d’une libération conditionnelle et ont dû signer un engagement de non-divulgation les obligeant à taire les faits de leur détention, faute de quoi, ils risquaient de retourner en captivité. Ceux qui sont restés sur place croisaient leurs anciens gardiens à l’épicerie, au jardin public, dans la forêt. Victimes et bourreaux ont continué de vivre en « bon voisinage », dans le silence. Même après la révolution de velours de 1989, la peur a persisté. Elle a forgé les comportements, les relations. Les témoins avouent n’avoir pas parlé de leur passé à leurs enfants et leurs descendants confirment n’avoir reçu de leurs parents aucun récit sur les camps. En dépit d’un grand nombre de témoignages recueillis par l’ONG Post-Bellum et regroupés dans la collection « Paměť národa » [Mémoire de la nation], ou encore, par l’association « Političtí vězni », l’idée d’un grand silence demeure. Jan Frankovic explique, par exemple, qu’il n’existe pas de témoignage sur le fonctionnement du centre de torture de Marianska, les survivants ayant été rendus mutiques par la peur.

Le maître d’hôtel du Radium Palace ne sait rien de l’histoire de ce dernier pendant la période où Jachymov était une ville fermée. Après la visite, il nous confie que sa grand-mère a connu les camps : ceux de la région ayant été réservés aux hommes, nous en déduisons qu’elle faisait peut-être partie du personnel libre, à moins qu’elle n’ait été emprisonnée ailleurs. Son récit, hésitant sur les circonstances et la période de la détention, confirme le propos récurrent des interviewés selon lesquels les témoignages ne circulaient pas ou mal dans les familles, alimentant l’impression qu’il s’est passé dans ces montagnes quelque chose de terrible sans contours précis, qui n’accède pas véritablement au statut d’événement mais s’exprime dans le sentiment que Jachymov est « une ville maudite ».

Nous abordons une femme en train de sarcler ses plantes, en admirant les pièces de poterie exposées sur les perches de sa palissade selon une tradition slave. Elle parle très volontiers de sa collection, de son jardin, mais lorsque nous évoquons le camp de Svornost à proximité du chalet, elle met fin à la conversation tout en révélant que son grand père y est mort. « Mon mari arrive », dit-elle en nous montrant la voiture qui s’approche du portail, et d’ajouter : « Je ne lui en ai jamais parlé ». Puis, elle disparaît dans la maison en emportant les restes de ses plants.

Une file de maisons visiblement anciennes, donc naguère allemandes, s’étire sur la pente d’en face : là aussi, nous profitons d’une séance de jardinage et de la facilité qu’offre une clôture basse pour engager la conversation avec une femme venue ici en 1965. D’après elle, Jachymov était alors la plus belle ville de la République tchèque, qui a commencé à décliner à partir de l’indépendance. N’est-elle pas dérangée par les traces des camps ? Elle dit ne pas les remarquer, ils se fondent parmi les arbres. De nombreux habitants, surtout ceux qui ont leur maison dans la rue principale ou à proximité, c’est-à-dire, dans le bâti ancien, ont quelque chose à reprocher à Jachymov. Un homme qui sort d’un bel hôtel passablement délabré refuse tout net de nous répondre, car « il n’y a là rien de bon à Jachymov et je ne songe qu’à une chose, me barrer ». La famille rom se reposant dans le jardin accolé à sa boutique, possède deux chèvres qui, enfermées dans un minuscule enclos, tentent continuellement de grimper au mur. Le père (seul à parler durant l’heure que nous passons chez lui) trouve l’aménagement de la ville lamentable et se plaint de n’avoir aucun endroit pour faire paître ses chèvres, les collines leur étant interdites : mesure prise, d’après lui, pour contenter les touristes, de plus en plus nombreux, et surtout les touristes occidentaux « qui ont peur des animaux ». Lui aussi maudit la ville sans relier sa colère à l’histoire des camps ni la disparition des pâturages à celle de la population rurale autochtone. L’un comme l’autre donne l’impression d’être « coincé » à Jachymov. Il est probable que ce sentiment de lassitude et de fatalité, de passé trop pesant ou au contraire de paradis perdu s’exprime davantage au sein des maisons récupérées, héritées ou achetées soit après l’expulsion des Allemands, soit dans les années où Jachymov se repeuplait après la liquidation des camps. Les habitants des chalets situés plus haut, construits récemment, semblent assumer leur choix. Ainsi, les propriétaires de deux maisons qui encadrent la ruine du vestiaire à proximité de l’ancien camp de Rovnost considèrent leur environnement comme idyllique. L’un d’eux tente de restaurer le « castelet de Paleček » abîmé par les enfants, mais reste méfiant vis-à-vis des projets de patrimonialisation.

Nous rencontrons d’anciens détenus ou travailleurs libres des camps qui, par le hasard des circonstances n’ont pas réussi à partir ou sont revenus sur les lieux. D’une manière ou d’une autre, « Jachymov les tient ». Maria était enfant dans les années 1950, fille d’un mineur qui travaillait au camp de Rovnost. Son père dépensant tout son salaire « en alcool et en femmes » (il existait alors une maison close à Jachymov), Maria et sa sœur en étaient réduites à manger à la cantine pour personnel libre où leur mère travaillait comme cuisinière. Alors qu’elle aurait aimé partir, elle s’est mariée à Jachymov et vit aujourd’hui seule dans une belle maison très proche de l’emplacement de l’ancien camp. Jozef Goldman habite toujours la maison de ses grands-parents, dont ses parents avaient hérité et d’où il partait le matin pour travailler à la mine en tant que réparateur de machines ; il y est revenu après son service militaire qui l’a conduit à servir dans les troupes garde-frontières, puis à assurer l’emploi de gardien dans un des camps miniers. Jaroslav Cibulka, ancien prisonnier, avait juré de ne jamais remettre les pieds à Jachymov, « même mort ». Il y habite pourtant depuis près de cinquante ans : après sa libération conditionnelle, jeune marié, il y avait trouvé un emploi avec logement, chose rare dans un contexte de pénurie. Si chacun de ces cas s’explique par les aléas de l’existence, ils ne sont pas isolés : Jachymov semble exercer un attrait. Jana Kijovská, propriétaire du café « 1516 » créé il y a une dizaine d’années afin de donner à Jachymov un lieu de convivialité et d’échange, a d’abord voulu s’éloigner de cette ville où elle est née, mais elle est revenue par besoin de s’immerger de nouveau dans ce paysage. « Le radon m’a rappelée » dit-elle.

Conclusion

Véritable palimpseste des violences, Jachymov présente une superposition de traces, actives ou fossiles23, qui renvoient aux événements du passé – invasion et terreur nazies24, épuration et expulsion de la population allemande autochtone au lendemain de la guerre, soviétisation et répression menée sous le régime communiste et, plus en amont, la Réforme et la Contre-Réforme, la guerre de Trente ans, les incendies qui, périodiquement, ravageaient la ville et sont souvent mentionnés par les habitants ; ces traces font signe aussi vers futur, l’uranium n’ayant pas fini de se décomposer. Il en résulte une mémoire contradictoire et hybride, loin du récit cohérent véhiculé par les rares monuments et discours officiels sur les crimes du communisme. D’une part, les pratiques du paysage telles que randonnée, pêche ou chasse, cueillette de baies et de champignons, ainsi que le tourisme – cures de radon et ski –, mettent en avant une image de Jachymov centrée sur les loisirs, la contemplation des beautés du lieu ou encore, les bienfaits dispensés par une nature nourricière et accueillante. D’autre part, la « malédiction » qui pèse sur Jachymov, et que certains locaux expliquent par la présence cachée de criminels non repentis encore en vie – anciens gardiens, chefs de camps, tortionnaires –, rend cette même nature hostile et inquiétante. Celle-ci s’impose à nous au gré de séjours successifs révélant des paysages « hantés ».

Image 11. Ruine d’un bâtiment administratif à proximité de l’ancien camp Nikolaj.

Tour à tour ressource, utopie ou hantise, le paysage fait tenir ensemble un entrelac de trames en apparence incompatibles, corroborant l’hypothèse de départ sur la spécificité de la mémoire locale et l’intérêt qu’elle présente par rapport à celle institutionnelle.

L’actualité rebat une fois de plus les cartes. Les Ukrainiens fuyant la guerre, installés dans la région, tendent aux habitants un miroir où leur ville apparaît dans son halo de violences qui la dépassent : « Ici aussi, il y a eu des catastrophes », constatent ces réfugiés en voyant les façades délabrées. L’invasion russe de l’Ukraine a ravivé le souvenir de celle, soviétique, de la Tchécoslovaquie en 1968 : une histoire qui avait tendance à être perçue dans la mémoire vernaculaire comme locale est, dès lors, reliée à la longue histoire de l’impérialisme russe et celle, plus vaste encore, des « terres de sang25 ».

Notes

1

Varlam Chalamov, Récits de la Kolyma, Lagrasse, Verdier, 2003, p. 254.

2

Voir François Walter, Les Figures paysagères de la nation : territoire et paysage en Europe (16e-20e siècle), Paris, EHESS Éditions, 2004 ; ainsi que Simon Schama, Landscape and Memory, New York, Alfred A. Knopf, 1996. Sur la composante esthétique des paysages de violence, voir Pierre Wat, Pérégrinations. Paysages entre nature et histoire, Paris, Hazan, 2017.

3

Pour la critique de cette vision, voir notamment l’introduction et le chapitre III, « L’attention et le jugement » dans Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945. Édition électronique : https://urlr.me/eWz3Yh (dernière consultation le 13 mai 2024), ainsi que Maurice Merleau-Ponty, L’Œil et l’Esprit, Paris, Gallimard, 1964. Voir également Claude Romano, Au cœur de la raison, la phénoménologie, chapitres XV-XVIII, Paris, Folio essais, 2010, p. 544-726 ; Christopher Tilley, A Phenomenology of Landscape : Places, Paths and Monuments, Oxford, Berg Publishers, 1994.

4

Voir Jacques Rancière, Le Temps du paysage, Paris, La Fabrique, 2020.

5

Jacek Leociak, Biografie Ulic [Biographies de rues du Ghetto de Varsovie], Varsovie, Dom Spotkaņ z Historią, 2017.

6

Il peut s’agir de zones frontalières actuelles comme de zones traversées par les cicatrices d’anciennes frontières impériales. On pourra se référer, pour penser ces superpositions, aux travaux de Béatrice von Hirschhausen et aux concepts qu’elle propose de « fantôme géographique » ou de « frontière fantôme ». Voir, entre autres, ses articles : Béatrice von Hirschhausen, « Leçon des frontières fantômes : les traces du passé nous viennent (aussi) du futur », Espaces géographiques, vol. 46, n° 2, 2017, p. 97-105 ; et Béatrice von Hirschhausen « De l’intérêt heuristique du concept de ”fantôme géographique” pour penser les régionalisations culturelles », Espaces géographiques, vol. 46, n° 2, 2017, p. 106-125. Voir également l’ensemble de ce numéro.

7

Paul Virilio, Bunker. Archeologie, Paris, Éditions du Demi-cercle, 1991.

8

Voir, notamment, Roger Brunet, « Géographie du Goulag », Espace géographique, vol. 10, n° 3, 1981, p. 215-232 ; Augustin Berque, Être humain sur la terre, Paris, Gallimard, 1996 ; Edward S. Casey, Representing Place: Landscape Painting and Maps, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2002.

9

Entre autres : Tim Cole, Alberto Giordano et Anne Kelly Knowles (dir.), Geographies of the Holocaust, Bloomington, Indiana University Press, 2014.

10

Parmi ces publications : Delphine Bechtel et Luba Jurgenson (dir.), Tourisme mémoriel en Europe centrale et orientale, Paris, Petra, 2013 ; Luba Jurgenson (dir.), « La mémoire se fond-elle dans le paysage ? », dossier thématique, Mémoires en jeu, n° 7, 2018, p. 41-121 ; Luba Jurgenson, « Paysage », dossier « Pourquoi une encyclopédie ? », Mémoires en jeu, n° 8, 2018-2019, p. 125-130 ; Luba Jurgenson et Philippe Mesnard, Paysages de mémoire, Catalogue d’exposition, Mémoires en jeu, n° 11, 2020 ; Luba Jurgenson, « Why is Landscape Research Important for Holocaust Studies? », in Janina Fubel, Alexandra Klei et Annika Wienert (dir.), Space in Holocaust Researches, Berlin, De Gruyter, 2024, p. 77-87.

11

Gabriel Raichman, chef-opérateur et coréalisateur, Emma Ciazynski qui assure la traduction et participe à l’organisation du tournage, Iwan Horack, ingénieur-son. Nous sommes accompagnés par les historiens Tomáš Bouška (fondateur de l’association « Političtí vězni » [Prisonniers politiques]) et Mihal Louč. Le film est soutenu par Habilis Productions. Ce travail a bénéficié des conseils de l’historien Štěpán Černoušek, responsable de l’association Mémorial en République tchèque. Les entretiens recueillis seront mis à disposition de la communauté scientifique une fois le film produit.

12

Petr Mikšíček, Znovuobjevené Krušnohoří [À la redécouverte des Monts métallifères], Boží Dar, Obec, 2009, p. 245-247.

13

Sur le détail de l’infiltration du programme Manhattan par les Soviétiques, voir Pavel et Anatoli Soudoplatov, Missions spéciales : Mémoires du maître-espion soviétique Pavel Soudoplatov, Paris, Seuil, 1994. Sur l’exploitation des mines de Jachymov, voir : le Décret no 256-609 du 14 septembre 1945 « Sur la création d’une société minière soviéto-tchécoslovaque » ; le Décret no 588-239 du 15 mars 1946 « Sur les mesures en vue d’augmenter l’extraction du A-9 dans les gisements de Jachymov en Tchécoslovaquie », in German Gončarov et Lev Riabov (dir.), Atomny proekt SSSR : Dokumenty i materialy, v 3 tomah, t. II : Atomnaja bomba. 1945-1954, Kniga 2 [Projet nucléaire de l’URSS : Documents et matériaux en 3 volumes, vol. II : La bombe nucléaire 1945-1954, vol. 2], ministère de l’Énergie nucléaire de la Fédération de Russie, Sarov, RFJAC-VNIIEF, 2000. URL : http://militera.lib.ru/docs/da/atomny_proekt/index.html (dernière consultation le 3 janvier 2024).

14

Unesco, Liste du patrimoine mondial, « Région minière Erzgebirge/Krušnohoří », https://whc.unesco.org/fr/list/1478 (dernière consultation le 8 mai 2024).

15

Lors de la visite guidée privée par Lubomír Modrovič, les 16 juin et 6 juillet 2022.

16

Pour comprendre la modification du paysage, on peut se reporter à l’ouvrage de Petr Mikšíček, Znovuobjevené Krušnohoří [À la redécouverte des Monts métallifères], Boží Dar, Obec, 2009, qui met systématiquement en regard les photographies d’avant-guerre et celles d’aujourd’hui.

17

Voir Anne Bazin, « Les décrets Beneš et l’intégration de la République tchèque dans l’Union européenne », Fondation Robert Schuman, 23 septembre 2002. URL : https://www.robert-schuman.eu/entretiens-d-europe/179-les-decrets-benes-et-l-integration-de-la-republique-tcheque-dans-l-union-europeenne (dernière consultation le 3 décembre 2024). Sur les discours autour de l’expulsion des Allemands, voir Pierre George, Le Problème allemand en Tchécoslovaquie (1919-1946), Paris, Institut d’Études slaves/Imprimerie nationale, 1947. Sur les liens entre paysage et identité dans les régions concernées par les expulsions, voir Paul Bauer, « Enjeux mémoriels et développement local dans les régions frontalières de Bohème », Revue d’études comparatives Est-Ouest, vol. 39, n° 4, 2008, p. 165-184. Sur la gestion de l’héritage minier, voir Jakub Jelen et Zdeněk Kučera, « Approaches to identification and interpretation of mining heritage : the case of Jáchymovsko area, Ore Montains, Czechia », Hungarian Geographical Bulletin, vol. 66, n° 4, 2017, p. 321-366. Numéro de la revue accessible sur https://ojs.mtak.hu/index.php/hungeobull/issue/view/68 (dernière consultation le 3 décembre 2024).

18

Rapport du ministère de l’Intérieur, voir Tomáš Karel (dir.), Proměny montánní krajiny. Historické sídelni a montánní struktury Krušnohoří [Changements dans le paysage montagneux. Habitations historiques et structures montagneuses des Monts métallifères], Loket, Národni památkový ústav územní odborné pracoviště v Lokti, 2013, p. 57.

19

Entretien avec Jaroslav Cibulka, Jachymov, 4 juillet 2022.

20

Sur cette notion, voir Béatrice Collignon, « Que sait-on des savoirs géographiques vernaculaires ? », Bulletin de l’Association de géographes français, vol. 82, n° 3, 2005, p. 321-331.

21

Sur le bouleau « arbre du drame », voir Camille de Toledo, Le Hêtre et le bouleau, Paris, Seuil, 2009, p. 66.

22

Tomáš Bouška et Martin Križ, Places of Memory in Jachymov, (recent) history guide. Educational supplement to the Hell of Jachymov educational trail, Jachymov, Kafka Design studio, 2019, p. 24. En ligne : https://politictivezni.cz/documents/en-pruvodce-201912230030379.pdf (dernière consultation le 3 décembre 2024).

23

Voir Arthur Bloom, « Teaching about relict, no-analog landscapes », Geomorphology, n° 47, 2002, p. 303-311.

24

À cette liste il faudrait ajouter l’extermination des communautés juives et rom. Cette question aurait exigé d’étendre l’investigation à l’ensemble de la région, il n’a donc pas été possible de la traiter dans le cadre de cet article consacré à Jachymov exclusivement. Par ailleurs, le sort des Juifs, dont plusieurs condamnés du procès Slanski, dans les camps des Monts métallifères reste un sujet méconnu qui mérite une étude spécifique.

25

Expression empruntée au titre du célèbre ouvrage de Timothy Snyder.

Bibliographie

Paul Bauer, « Enjeux mémoriels et développement local dans les régions frontalières de Bohème », Revue d’études comparatives Est-Ouest, vol. 39, n° 4, 2008, p. 165-184.

Delphine Bechtel et Luba Jurgenson (dir.), Tourisme mémoriel en Europe centrale et orientale, Paris, Petra, 2013.

Augustin Berque, Être humain sur la terre, Paris, Gallimard, 1996.

Arthur Bloom, « Teaching about relict, no-analog landscapes », Geomorphology, n° 47, 2002, p. 303-311.

Tomáš Bouška et Martin Križ, Places of Memory in Jachymov, (recent) history guide. Educational supplement to the Hell of Jachymov educational trail, Jachymov, Kafka Design studio, 2019.

Roger Brunet, « Géographie du Goulag », Espace géographique, vol. 10, n° 3, 1981, p. 215-232.

Edward S. Casey, Representing Place: Landscape Painting and Maps, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2002.

Varlam Chalamov, Récits de la Kolyma, traduit du russe par Sophie Benech, Catherine Fournier, Luba Jurgenson, Lagrasse, Verdier, 2003.

Tim Cole, Alberto Giordano et Anne Kelly Knowles (dir.), Geographies of the Holocaust, Bloomington, Indiana University Press, 2014.

Béatrice Collignon, « Que sait-on des savoirs géographiques vernaculaires ? », Bulletin de l’Association de géographes français, vol. 82, n° 3, 2005, p. 321-331.

Janine Fubel, Alexandra Klei et Annika Wienert (dir.), Space in Holocaust Researches, A Transdisciplinary Approach to Spatial Thinking, Berlin, De Gruyter, 2024.

Pierre George, Le Problème allemand en Tchécoslovaquie (1919-1946), Paris, Institut d’Études slaves/Imprimerie nationale, 1947.

German Gončarov et Lev Riabov (dir.), Atomny proekt SSSR : Dokumenty i materialy, v 3 tomah, t. II : Atomnaja bomba. 1945-1954, Kniga 2, [Projet nucléaire de l’URSS : Documents et matériaux en 3 volumes, vol. II : La bombe nucléaire 1945-1954, vol. 2], ministère de l’Énergie nucléaire de la Fédération de Russie, Sarov, RFJAC-VNIIEF, 2000. http://militera.lib.ru/docs/da/atomny_proekt/index.html

Béatrice von Hirschhausen, « Leçon des frontières fantômes : les traces du passé nous viennent (aussi) du futur », Espaces géographiques, vol. 46, n° 2, 2017, p. 97-105.

Béatrice von Hirschhausen, « De l’intérêt heuristique du concept de “fantôme géographique” pour penser les régionalisations culturelles », Espaces géographiques, vol. 46, n° 2, 2017, p. 106-125.

Béatrice von Hirschhausen, Les provinces du temps. Frontières fantômes et expériences de l’Histoire, CNRS éditions, 2023.

Jakub Jelen et Zdeněk Kučera, « Approaches to identification and interpretation of mining heritage: the case of Jáchymovsko area, Ore Montains, Czechia », Hungarian Geographical Bulletin, vol. 66, n° 4, 2017, p. 321-366.

Luba Jurgenson (dir.), « La mémoire se fond-elle dans le paysage ? », dossier thématique, Mémoires en jeu, n° 7, 2018, p. 41-121.

Luba Jurgenson, « Paysage », dossier « Pourquoi une encyclopédie ? », Memoires en jeu, n° 8, 2018-2019, p. 125-130.

Luba Jurgenson et Philippe Mesnard, Paysages de mémoire, Catalogue d’exposition, Mémoires en jeu, n° 11, 2020.

Tomáš Karel (dir.), Proměny montánní krajiny. Historické sídelni a montánní struktury Krušnohoří [Changements dans le paysage montagneux. Habitations historiques et structures montagneuses des Monts métallifères], Loket, Národni památkový ústav územní odborné pracoviště v Lokti, 2013.

Jacek Leociak, Biografie Ulic (Biography of the Streets of the Warsaw Ghetto), Varsovie, Dom Spotkaņ z Historią, 2017.

Jacek Małczyński, « Historia środowiskowa Zagłady », Teksty Drugie, n° 2, 2017, p. 17-33.

Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945.

Maurice Merleau-Ponty, L’Œil et l’Esprit, Paris, Gallimard, 1964.

Petr Mikšíček, Znovuobjevené Krušnohoří [À la redécouverte des Monts métallifères], Boží Dar, Obec, 2009.

Jacques Rancière, Le Temps du paysage, Paris, La Fabrique, 2020.

Claude Romano, Au cœur de la raison, la phénoménologie, chapitres XV-XVIII, Paris, Folio essais, 2010.

Simon Schama, Landscape and Memory, New York, Alfred A. Knopf, 1995.

Timothy Snyder, Terres de sang : l’Europe entre Hitler et Staline, traduit de l’anglais par Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris, Gallimard, 2012.

Christopher Tilley, A Phenomenology of Landscape: Places, Paths and Monuments, Oxford, Berg Publishers, 1994.

Camille de Toledo, Le Hêtre et le bouleau, Paris, Seuil, 2009.

François Walter, Les Figures paysagères de la nation : territoire et paysage en Europe (16e-20e siècle), Paris, l’EHESS Éditions, 2004.

Pierre Wat, Pérégrinations. Paysages entre nature et histoire, Paris, Hazan, 2017.

Jan Wiendl et František Wiendl, Oplocený čas. Vzpomínky politického Vězně [Temps clôturé. Souvenirs d’un prisonnier politique], Prague, Revolver Revue, 2023.