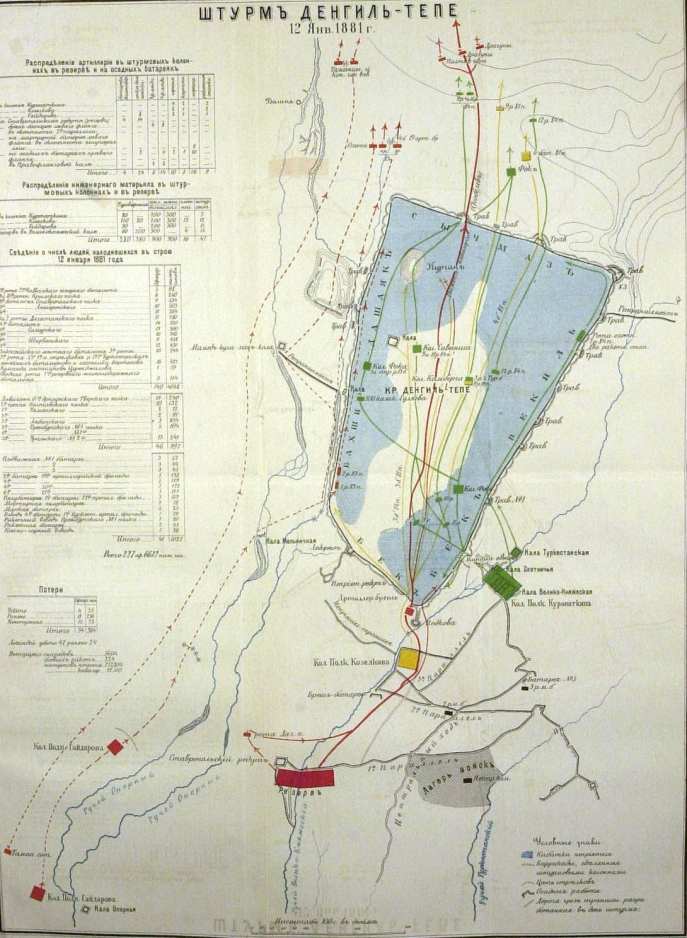

Ruines du fort, 1899.

Dans Isabelle Mary Phibbs, A Visit to the Russians in Central Asia, Londres, K. Paul, Trench, Trübner & co., Ltd., 1899, p. 51.

Une bouteille de vin rouge décorée d’une étiquette « Gökdepe » (voir l’image 1 ci-dessous) avec un paysage bucolique peut-elle devenir une sorte de Time Machine pour revenir dans le passé ? Elle pourrait ainsi servir de prétexte pour une réflexion sur l’histoire millénaire de la vigne dans les piémonts du Kopet-Dag, ou sur le travail des agronomes soviétiques grâce auxquels le sovkhoze « Gëk-Tépé » a été promu au rang des plus importants centres républicains de production viticole, ou, encore, sur les efforts du Turkménistan indépendant pour préserver cette tradition tout en l’adaptant à d’autres exigences.

Image 1. Étiquette sur une bouteille de vin « Gökdepe ».

Mais, pour moi, le nom de ce vin est avant tout le symbole de l’assaut lancé en 1881 par le général Mihail Dmitrievič Skobelev (voir l’image 2 ci-dessous) contre la forteresse de Gëk-Tépé, située à 45 km au nord-ouest d’Achkhabad, la capitale du Turkménistan actuel.

Image 2. Mihail Skobelev à Ahal-Téké.

Cet épisode a lieu au moment où le Turkestan russe colonial, apparu sur les cartes en 1867, commence à être bien connu en métropole. L’intérêt pour sa conquête ne s’estompe pas pour autant. Au contraire, l’attention de l’opinion publique atteint son apogée vers la fin des années 1870, quand le sentiment général est que l’honneur de la Russie entière est mis en jeu dans les déserts turkmènes. Dans ces sables noirs – traduction littéraire du désert de Karakoum – les généraux russes ont déjà subi plusieurs échecs. En Russie, on ne cesse de reconstituer la longue liste de leurs défaites avec une conclusion « évidente » : « cette situation nous crée une impression extrêmement défavorable […] dans toute l’Asie centrale1 ».

Dans cette situation, l’État-major russe se tourne vers Skobelev, le héros de la guerre russo-turque de 1877-1878, qui possède déjà une bonne connaissance de l’Asie centrale. Ces attentes ne sont pas vaines : le 12 janvier (le 24 janvier du nouveau style) 1881 la forteresse de Gëk-Tépé tombe dans un bain de sang.

Si, pour des raisons compréhensibles, cet épisode n’est pas visible sur l’étiquette de la bouteille de vin, ces traces, tout comme celles des premières étapes de sa commémoration par les vainqueurs, ne le sont guère davantage dans le paysage actuel.

En appréhendant ce paysage à travers toute son épaisseur chronologique, j’essaie ici de décoder le passé de ce site mémoriel. Tour à tour, tout au long des XIXe-XXIe siècles, la « ruinisation », les travaux agricoles, les fouilles archéologiques et les interventions commémoratives ont profondément bouleversé le contexte environnemental de Gëk-Tépé : en l’absence quasi-totale de sources locales de l’époque2 et en raison de la rareté des études académiques sur le sujet, il faudrait presque être archéologue pour lire, couche par couche, les nombreux textes et documents iconographiques produits par les vainqueurs afin de parvenir à reconstituer les rapides changements du paysage avant et après les campagnes militaires de 1878-1881. Sans m’attarder sur la manière dont cette mémoire est interprétée sur le terrain depuis l’époque de l’indépendance (en partie faute de pouvoir rester suffisamment sur place au Turkménistan, pays peu accessible aux chercheurs3), j’essaie ici de juxtaposer la documentation impériale aux paysages fortement modernisés de Gëk-Tépé d’aujourd’hui, de reconstruire les débuts de la commémoration de la bataille à partir de 1881 qui devait aboutir à la création du complexe patrimonial en 1898-1907.

À première vue, l’enjeu de cette patrimonialisation immédiate, forcément marquée par l’imaginaire impérial russe, semble banal : un massacre d’un côté, la commémoration d’une victoire de l’autre. Or, au-delà de cette évidence, la présente étude vise à comprendre comment un site instrumentalisé au profit d’une vision coloniale du paysage, façonnée par des institutions (militaires, coloniales), devient un palimpseste mémoriel, objet de récits hybrides et contradictoires mêlant logiques locales et nationales, pour offrir en fin de compte une écriture d’événements historiques qui lui est propre. Cela nous pousse à réfléchir à une certaine autonomie du paysage4 qui, au même titre qu’une muséification, peut aller contre le discours officiel en présentant un contre-récit matériel ou combiner des représentations conflictuelles voire incompatibles.

Paysage avant la conquête et premières modifications en vue de l’assaut russe

Située au sud de la dépression touranienne, l’oasis d’Ahal-Téké présentait au XIXe siècle un fort contraste par rapport aux paysages inhospitaliers qui la séparaient de la mer Caspienne. Elle ressemblait à un ruban vert qui longeait le pied nord-est de la chaîne du Kopet-Dag : les champs étaient très bien entretenus et les terres arables donnaient de belles récoltes deux fois par an.

Politiquement parlant, les Turkmènes Ahal-Téké étaient entourés par le khanat de Khiva, l’émirat de Boukhara, la Perse des Qajars et l’Empire russe. Ce voisinage et des accrochages permanents avec les autres tribus turkmènes justifient que le paysage de cette oasis présente aussi un autre aspect particulier remarqué des Russes : « Parmi les vergers et les vignobles luxuriants, les fortifications en terre et les kibitkas grises […] se détachent de façon pittoresque5 ».

Ce couple – les kibitkas (yourtes) et les kalas (forteresses en terre crue) – constituent la marque principale du paysage précolonial, ainsi que les tours de guet disséminées dans les champs. De tailles variables, ces kalas étaient conçus pour subvenir aux besoins, en cas de danger, de centaines, voire de dizaines de milliers d’habitants, parfois de tribus entières.

Informés qu’une armée de 12 000 soldats dirigée par le général Lazarev, puis, après le décès de ce dernier, par le général Lomakin, s’approche depuis la Caspienne, les Tékés commencent en juillet 1879 à renforcer le kala de Dengil-Tépé. La maçonnerie est consolidée par de l’argile prélevée au fur et à mesure au pied des murs et foulée, ce qui permet en même temps d’approfondir les fossés de défense.

Alors qu’ils n’avaient pas encore abouti lors de la campagne de Lazarev-Lomakin (qui s’est soldée par une défaite russe), les travaux sont grosso-modo achevés vers le 4 mai 1880, au moment même où le général Skobelev arrive à Krasnovodsk et où débutent les travaux pour la construction du chemin de fer Transcaspien.

Le kala de Dengil-Tépé s’est alors mué en une forteresse très solide que l’on désigne sous le nom de Gёk-Tépé, d’après l’appellation du village tout proche et de sa région. Bien que les premières descriptions varient d’une publication à l’autre, il est possible de reconstituer une image relativement claire de son plan trapézoïdal, presque rectangulaire, dont le périmètre s’étend sur environ 4,2 kilomètres. Plusieurs kalas de taille plus modeste, mais tout autant impressionnants, défendaient la zone de la forteresse de Gëk-Tépé.

Les dirigeants élus par les quatre tribus turkmènes décident de concentrer la défense uniquement sur cette forteresse, sans tenir compte du désert du Karakoum, leur meilleur allié, où ils passaient habituellement l’hiver et d’où ils menaient des raids dévastateurs. Ils ordonnent, à partir du mois d’avril 1880, d’y regrouper tous les habitants des villages situés entre Kyzyl-Arvat et Gёk-Tépé ; vers le septembre les kibitki – entre 13 000 et 15 000 – occupaient densément la presque totalité de l’espace intérieur d’environ 100 ha. Au total, la forteresse abrite entre 25 000 et 30 000 défenseurs et entre 5 000 et 10 000 chevaux. Avec les femmes et les enfants, elle regroupe à peu près 45 000 Tékés6.

En se réfugiant à Gёk-Tépé, les Tékés abandonnent leurs champs, déjà ravagés lors de la campagne de Lazarev-Lomakin et d’une mission de reconnaissance menée par Skobelev. De plus, les soldats russes procèdent à la déforestation des environs de leurs camps. Durant l’automne, les Tékés abattent de leur côté tous les arbres de la région pour se chauffer et construire des huttes semi-souterraines pour leurs familles7.

Vers le début de l’hiver de 1880 la présence de l’armée russe a donc fortement bouleversé le paysage de l’oasis, déjà marqué par une dégradation générale :

« Des champs il ne subsiste plus que des traces. Les kalas abandonnés, les enclos à bétail vides et à moitié détruits, les moulins à eau en ruine […], donnent un aspect triste et complètement mort. […] À la place des habitants, des soldats sont apparus, et à la place des villages, juste à côté d’eux, des forteresses ont été construites […].8 »

Le siège et l’assaut de Gëk-Tépé

Malgré l’aspect soi-disant « primitif » de la forteresse, l’assaut dure plus de vingt jours au lieu des cinq projetés par Skobelev.

Entre le 30 novembre et le 11 décembre, les Russes prennent et renforcent Egen-batyr-kala situé aux abords de Gëk-Tépé. Rebaptisée « Fortification de Samur », ce kala est transformé en nouvelle base militaire dans laquelle Skobelev concentre son armée. Peu après, des bataillons du Turkestan dirigés par le colonel Alexej Kuropatkin y arrivent en renfort aux côtés des détachements des Districts militaires du Caucase et d’Orenbourg. Vers le 20 décembre, plus de 7 100 personnes sont concentrées dans ce kala9.

Peu après, du 20 au 29 décembre, les Russes s’emparent de plusieurs kalas isolés qui sont tous rebaptisés « à la russe ». Compressant progressivement la distance entre eux et Gëk-Tépé, ils construisent un système offensif et, surtout, lancent des travaux de sape pour miner les murs. Une fusillade incessante et la musique militaire accompagne les travaux, car « il a été ordonné de déranger les Tékés jour et nuit10 ».

Les Tékés répondent par des tirs et des attaques nocturnes, mais ils ne comprennent pas la signification de la sape et laissent faire11.

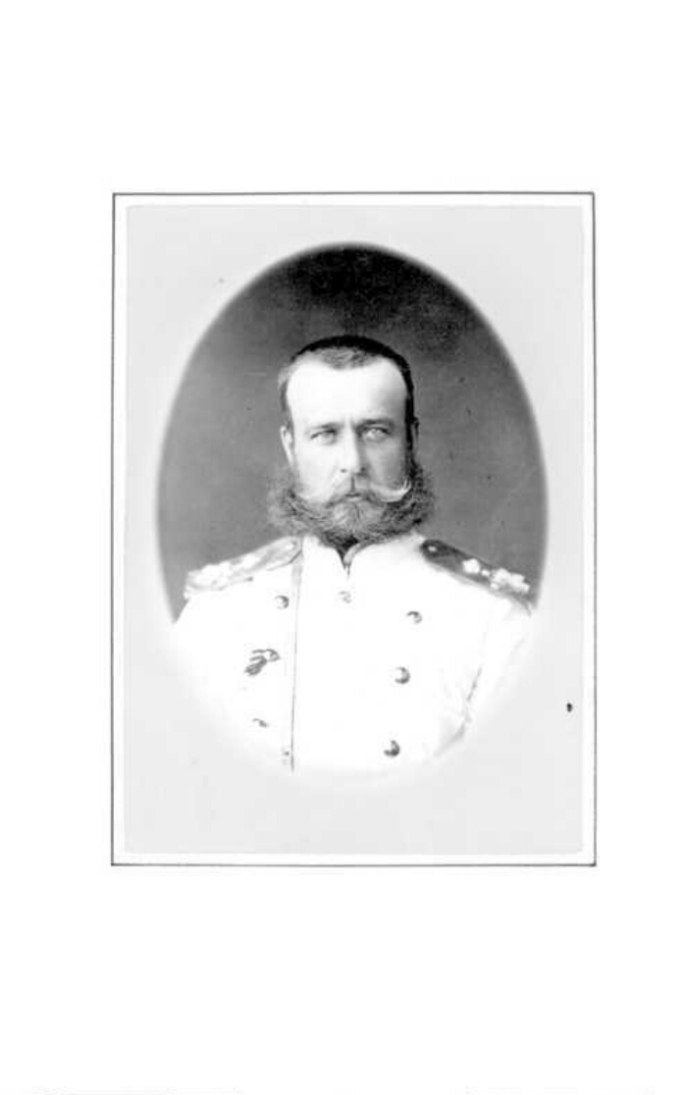

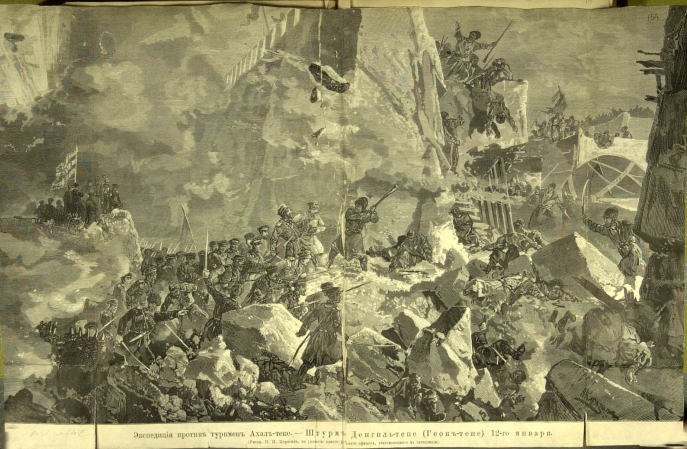

Le 8 janvier 1882 l’artillerie russe commence à tirer sur la partie centrale de la muraille et forme une brèche dans le rempart extérieur. Le 12 janvier, à 7 heures du matin, l’attaque finale commence dans trois directions simultanées (voir l’image 3 ci-dessous).

Image 3. L’assaut de Dengil-Tépé, dans Nikolaj I. Grodekov, Vojna v Turkmenii [La guerre en Turkménie], 1883, p. 295.

Au sud-est, le lieutenant-colonel Gajdarov part à l’assaut du kala Mel’nichnaja (château des moulins). Parallèlement, le colonel Kozelkov, à la tête du régiment de Stavropol, entreprend d’élargir la brèche ; en dépit des efforts des Tékés pour la réparer, la muraille est pratiquement démolie vers 10 heures. Cinquante minutes plus tard, l’artillerie dirigée par le colonel Kuropatkin ouvre le feu sur l’angle sud-ouest de la forteresse où elle attire les défenseurs tékés, probablement au nombre de sept cents12, pour les piéger dans l’explosion qui survient trente minutes plus tard quand, à 11 heures 20, une charge de 72 pouds (1180 kg) de poudre à canon déposée dans la sape explose et provoque un énorme affaissement permettant de franchir facilement la muraille (voir l’image 4 ci-dessous).

Image 4. L’assaut de Gëk-Tepe, 12 janvier. Dessin de Nikolaj Karazin d’après les indications d’un officier participant à l’assaut ; publié dans la revue Vsemirnaja illustracija, 1883. In Turkestanskij sbornik, t. 357, p. 154.

Les Russes se ruent dans la forteresse à travers les brèches. Vers midi, faisant retentir les fanfares et les tambours, les Russes repoussent les Tékés vers les grandes portes nord. Les survivants tentent de s’enfuir, mais tombent sous le feu de l’artillerie avant d’être poursuivis sur 16 kilomètres par les Russes. Les dernières étapes de l’offensive se transforment en un véritable carnage13.

Le bilan de cette défaite est très lourd pour les Tékés, même s’il reste difficilement chiffrable. Les pertes du côté russe sont, elles aussi, estimées de manière variable, mais les statistiques établies de manière convaincante par Kuropatkin évaluent les pertes subies lors de l’assaut à 1 104 morts et blessés et 264 chevaux tués14.

Le paysage des vainqueurs : les mises en scène de la conquête

Au lendemain de la victoire, les occupants organisent un défilé militaire dans la forteresse, ainsi qu’un service commémoratif pour leurs morts dont les tombes sont dispersées sur tout le champ de bataille.

Les cadavres de l’ennemi n’ont quant à eux pas encore été enterrés. N’ayant pas pu inhumer leurs morts durant les derniers jours du siège, les Tékés les avaient regroupés dans quelques endroits de la forteresse. Mais le nombre de victimes s’est multiplié pendant l’assaut. Certains cadavres, ensevelis en toute hâte, ressortent de terre sous les sabots des chevaux.

Ces amoncellements de corps pourrissent à l’air libre, à côté de vêtements déchirés, de bris de vaisselle, de bien domestiques endommagés et de déchets résultant de la présence prolongée au même endroit d’un nombre important de personnes et d’animaux. « Dans l’air, l’odeur forte de la fosse commune et de la cendre était si perceptible que ceux qui arrivaient de l’arrière percevaient cette puanteur même à deux verstes [2 132 mètres] de la forteresse.15 »

Ces miasmes empoisonnent tout et « la présence d’objets volés, en particulier de tapis et de khalats (robes), qui avaient peut-être été en contact avec les cadavres pendant plusieurs semaines16 », provoquent une épidémie de typhus.

Oskar Heyfelder, médecin-chef de l’expédition à la tête d’une commission spéciale d’assainissement, propose alors d’utiliser les fossés et le lit asséché d’un canal pour y inhumer, dans des tombes communes, à la fois les humains, les chevaux et les chameaux ; ce qui nécessite la démolition partielle des remparts. Les corps trop décomposés seront brûlés sur place17.

L’idée plaît à Skobelev, particulièrement favorable à la destruction de la forteresse des Tékés : « Il est nécessaire de labourer Gëk-Tépé18 ». Il s’agit d’humilier les vaincus en effaçant jusqu’au lieu de leur résistance.

Une nouvelle citadelle est aménagée à côté de l’angle nord-ouest de la forteresse, pour y placer l’armée. Mais les miasmes de la forteresse et l’environnement empoisonné, notamment les cours d’eau infectés par les cadavres rendent ce nouveau camp inhabitable.

Il faut cependant attendre le mois de mars pour déplacer le camp sur un terrain plus sain, plus proche des pentes du Kopet-dag, car Skobelev n’accepte pas « de quitter Gëk-Tépé, ce symbole de victoire, pour des raisons uniquement sanitaires19 ».

Finalement, l’essentiel de l’armée est évacué avec beaucoup de précautions en direction du Caucase et l’épidémie de typhus prend fin vers le début du mois de mai.

Sur place, les travaux de désinfection continuent pendant deux mois : les kibitkas sont retirées de la forteresse, des brèches supplémentaires créées dans la muraille afin de permettre une meilleure circulation de l’air dans la forteresse ; la terre traitée avec « 1500 pouds de chaux vive, 46 pouds de chaux chlorée, 29 pouds d’acide carbolique [phénol] » ; de plus « 43 pouds de photogène20 [ont été utilisés] pour brûler 190 cadavres, dont la décomposition était avancée, et qui ne pouvaient pas être déplacés21 ».

Les tombes des Tékés sont complètement dispersées : dans les fossés au pied des remparts, sur les pentes douces de Dengil-Tépé, dans le kala Mel’nichnaja (des moulins).

Cependant, durant cette même période Skobelev réussit à exploiter Gëk-Tépé sous forme de scène de théâtre. Le 23 février 1881, il organise de grandioses manœuvres en l’honneur de l’ambassadeur persan, au cours desquelles il fait représenter à une échelle réduite l’assaut et la prise de Gëk-Tépé en se plaçant lui-même personnellement à la tête de son armée et positionnant des Tékés, survivants des massacres, sur les redoutes. D’après la description dont on dispose, « l’illusion [de la vraie bataille] était totale et au moment où les colonnes des assaillants ont pénétré par les brèches dans la forteresse, les spectateurs ont dû reculer ». Le témoin raconte qu’il a été « plus ému au cours de ces manœuvres que lors de l’assaut réel », quant aux invités, « ils ont été complètement transportés par ce spectacle22 ». On peut voir dans cette reconstitution une nouvelle étape de l’imaginaire paysager lié au champ de bataille. Au même titre que la peinture, la représentation théâtrale participe de l’intégration du paysage centre-asiatique à la culture impériale russe. L’initiative de Skobelev s’inscrit ainsi dans une tendance qui se répand en Russie, celle de spectacles populaires sur des thèmes patriotiques et en particulier, sur les conquêtes coloniales. Dans les années qui suivent, la prise de Gëk-Tépé est maintes fois représentée dans des théâtres de foire23.

Un site à l’abandon

Malgré la fin de l’épidémie de typhus en mai 1881, la forteresse reste déserte et inhabitée, partiellement en ruines et sans décor commémoratif monumental. Le tsar Alexandre II, qui a soutenu cette campagne militaire, vient d’être tué dans l’attentat du 13 mars 1881. Skobelev, probablement le premier à se soucier de la patrimonialisation de cette bataille, tombe en disgrâce auprès d’Alexandre III, puis décède subitement le 25 juin 1882 d’une crise cardiaque. Par ailleurs, jusqu’à la prise de Kouсhka en 1885 par le général Komarov, qui met la dernière main à la soi-disant « pacification » des Turkmènes, les Russes s’intéressent plus à la conquête qu’à sa commémoration.

Du fait de ses remparts en argile, le site de Gëk-Tépé ne se prête pas à la muséification. D’après l’ingénieur Žitkov, il est clair que, « avec la conquête d’Ahal, ces fortifications seront détruites, et bientôt, en raison de la fragilité du matériau lui-même, la brique en pisé, il ne restera que des souvenirs et des tas de terre24 ».

Même l’arrivée du chemin de fer Transcaspien à Gëk-Tépé en septembre 1881 n’y change rien. Le géographe Nikolaj Latkin note en 1885 que Gëk-Tépé est passablement délabrée25.

Deux ans plus tard, le même médecin en chef de Skobelev, Heyfelder, note pourtant : « Dans le jardin de la gare il y avait une fontaine jaillissante entourée de fleurs26 » ; selon lui, il s’est produit un changement radical par rapport aux paysages connus lors de l’assaut de Gëk-Tépé.

En 1888, l’inauguration officielle du Transcaspien et la grande fête qui l’accompagne à Samarkand attirent l’attention sur la station de Gëk-Tépé où les trains doivent obligatoirement s’arrêter. Plusieurs Européens sont alors invités au Turkestan par le général Annenkov, constructeur du Transcaspien, à la condition qu’ils publient rapidement des textes sur cet exploit technologique russe. Cependant, malgré la vague de publications que ces événements suscitent en Europe, rien ne change durablement sur le site. En 1893, selon l’archéologue Èvarnickij, Dengil-Tépé reste « une ruine insignifiante, qui n’attire que l’attention avide des archéologues27 ».

Début de la commémoration

Les premières transformations du site en un complexe commémoratif sont l’œuvre d’Aleksej Kuropatkin, auxiliaire de Skobelev qui, après avoir été en 1890-1897 chef et commandant des troupes du District Transcaspien, a été nommé ministre de la Guerre (1898-1904). Un mois après son arrivée à ce poste en 1898, Kuropatkin lance plusieurs chantiers pour commémorer les « exploits » de l’armée russe dans les districts Transcaspien et de Samarkand. Il désire immortaliser les deux « batailles historiques » qui, selon lui, ont marqué l’installation de la Russie au Turkestan et, pour cela, construire deux musées à Gëk-Tépé et à Katta-Kourgan deux lieux desservis par le chemin de fer.

Une commission spéciale est formée pour créer le musée et aménager Gëk-Tepe en site mémoriel avec signalisation sur place des points clés du siège28. Il est alors projeté de récolter des collections d’objets chez les vétérans parmi lesquels on décide également de recruter les gardiens. Le budget est estimé à environ 3 000 roubles. Le général-lieutenant Bogoljubov, qui a remplacé Kuropatkin en 1897 au poste de chef du District Transcaspien, propose de marquer les tombes russes avec des croix de fer ou des monuments peu coûteux et, en même temps, de construire un cénotaphe commun à la mémoire des officiers, avec un budget estimé à 2 000 roubles. Ce monument, à créer parallèlement à celui du kourgane Kyzyl-Tépé à Kouchka, est commandé à l’ingénieur militaire Ivan I. Chevalier de la Serre. Ces cénotaphes dressés dans un même élan sont passablement identiques. Celui des officiers à Gëk-Tépé est inauguré en grande pompe le 23 avril 1901 (voir l’image 5 ci-dessous), alors que celui de Kyzyl-Tépé a été mené à bien plus tôt, le 18 mars 1900, pour une dépense moindre de 1 600 roubles.

Image 5. Monument commémorant la bataille de Gëk-Tépé, par l’ingénieur militaire Ivan I. Chevalier de la Serre, 1901. Carte postale, sans éditeur (approximativement entre 1903 et 1910).

Parallèlement, les chantiers des musées commémoratifs de Gëk-Tépé et de Katta-kourgan près de Samarkand sont achevés vers la fin du mois de décembre 1899, mais il faudra encore trois ans pour que la muséification soit terminée à Gëk-Tépé.

Gëk-Tépé comme complexe patrimonial

Les multiples publications, surtout celles parues pour les jubilés des 25 et 26 ans de la bataille, ainsi que les guides touristiques et les cartes postales permettent de reconstruire les paysages de la Gëk-Tépé muséifiée.

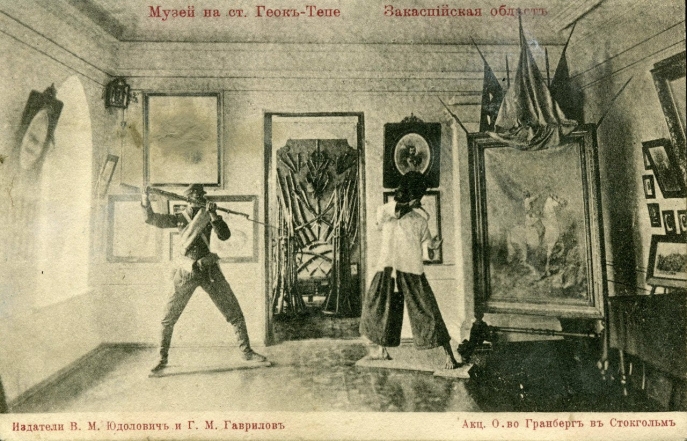

La gare de Gëk-Tépé est entourée d’un jardin et accueille quarante « boutiques indigènes ». Le musée se trouve quant à lui à une centaine de pas en face, de l’autre côté de la voie ferrée ; les visites y sont essentiellement organisées pendant les arrêts des trains. Devant l’entrée se dressent trois canons provenant du Musée militaire de Tiflis. Hormis quelques petits ajustements l’exposition n’a pas changé d’aspect durant les 29 années de son existence, jusqu’en 191829 (voir l’image 6 ci-dessous).

Image 6. Musée de Gëk-Tépé.

Carte postale. Éditeurs V. M. Judolovič et G. M. Gavrilov ; société d’actionnaires Granberg à Stockholm. S/d, mais après 1902.

La salle centrale comprend plusieurs tableaux. Deux portraits présentent les tsars Alexandre II et Alexandre III sous les règnes desquels a eu lieu la conquête de l’oasis d’Ahal-Téké. Un autre avec le Grand-Duc Michel, vice-roi de la principauté du Caucase et responsable de l’armée du Caucase, rappelle qu’au moment de la conquête toute la région Transcaspienne se trouvait dans le périmètre de la principauté du Caucase.

Un tableau montrant Skobelev sur un cheval blanc, peint à l’huile de manière peu professionnelle par l’artiste Sverčkov, a été acquis par Kuropatkin (président de la commission du musée, qui acheta cette œuvre au Prince Vjazemskij en juin 1899 pour 950 roubles30).

De 1903 à 1913 au moins, le musée a possédé un grand panorama à l’huile intitulé « Assaut de Gëk-Tépé », peint par Franz Roubaud. Cet artiste introduit en Russie le genre du panorama déjà très prisé en Allemagne, inscrivant ainsi la bataille de Gëk-Tépé dans la série des représentations paysagères de grandes batailles russes, dont celle de Sébastopol pendant la Guerre de Crimée ou Borodino.

Kuropatkin a également procuré au musée deux cartes et plusieurs photographies. Sur l’une, on voit les officiers, Skobelev en tête, ayant participé et survécu à la prise de Gëk-Tépé ; sur d’autres, des militaires russes tués, décorés à titre posthume de l’ordre de St-Georges. Un panneau à part comprend les portraits des dirigeants tékés.

La première carte, d’origine russe, illustre le plan de Gëk-Tépé et les positions de l’armée russe dans ses environs ; la seconde, britannique, est celle qu’a utilisée Skobelev pour projeter ses attaques.

L’exposition comprend également deux panneaux exposant des exemplaires d’armes utilisées par les Russes et les Tékés, ainsi que des drapeaux et vêtements tékés, des uniformes russes, un bloc de bois avec des menottes en fer et des chaînes, quelques éclats d’obus, un modèle de la forteresse et des livres sur l’histoire de la conquête d’Ahal-Téké que le baron von Osten-Saken avait sélectionnés dans la bibliothèque personnelle de Kuropatkin.

Deux mannequins – soldats téké et russe – se tiennent au centre de l’exposition et sont de temps en temps déplacés dans l’espace de la salle.

Les restes de la forteresse s’étendent directement à l’arrière du musée. Sur l’axe partant de la gare vers le musée, puis à l’arrière d’une seconde fontaine installée à l’intérieur de la forteresse, on voit un imposant monument dédié aux officiers morts durant l’assaut est inauguré le 23 avril 1901, vingt ans après la prise de Gëk-Tépé. Construit en pierre locale, il comprend une stèle de part et d’autre de laquelle sont apposées quatre plaques de cuivre portant des inscriptions. L’une d’elles mentionne la date de l’assaut ; les autres comprennent la liste des hommes tombés au combat pendant le siège et l’assaut, les noms de ceux qui ont été décorés de l’ordre de Saint-Georges, ainsi que des données sur le déroulement du siège.

Face à la gare et tout près du musée, en dehors de la forteresse, une première tombe commune abritant les restes des militaires du Caucase est inaugurée le 28 mars 1900.

Au bout d’une belle allée partant de la zone de la gare, une deuxième tombe commune a été érigée pour les restes des militaires du régiment turkestanais sur l’emplacement qu’ils ont occupé lors de l’assaut.

Près de la voie ferrée, une troisième fosse commune a été réservée aux soldats du régiment de Stavropol, tandis qu’une quatrième tombe, située à côté de la précédente, a été créée pour les soldats de Taman.

Sans refléter directement les événements de l’assaut, ces tombes font plutôt référence à l’origine des militaires ; leur aspect monumental est dû à des financements provenant des différents régiments. Cette géographie rappelle encore une fois que la majorité des régiments, des compagnies et des bataillons ont été subordonnés au District militaire et principauté du Caucase, dont le District de la Transcaspienne a fait partie de 1870 à 1897.

Même si la commission spéciale a pu identifier de nombreuses tombes russes, il reste évident que ces monuments officiels ont été plutôt des cénotaphes et que beaucoup d’occupants sont restés dans la terre à des emplacements non marqués sur le terrain.

L’histoire événementielle de l’assaut, reconstituée par ce qui subsiste dans le paysage, se reflète encore plus dans deux obélisques érigés à l’emplacement où la muraille de la forteresse a été détruite par l’explosion en sape et les tirs d’artillerie. De forme très simple – une pyramide tronquée montée sur un cube et un socle à deux marches –, ces obélisques portent des inscriptions commémoratives évoquant les régiments ayant pris part à l’assaut.

Cependant, l’élément indiscutablement le plus important de ce complexe commémoratif est la muraille même (voir l’image 7 ci-dessous).

Image 7. Vue de la muraille de Dengil-Tépé, côté intérieur. Lithographie de P. Ja. Ivanov.

Photographiée, dessinée, lithographiée, elle reste un symbole de cette bataille, bien que sa maçonnerie ait été fortement rabattue lors de l’enterrement des cadavres de 1881. Ne pouvant plus être perçue comme un obstacle sérieux, l’enceinte donne, selon les vétérans, une impression erronée du véritable contexte du siège. Jugeant que cela diminue les « mérites » de l’armée russe, ils proposent de rétablir la hauteur initiale des murailles31, projet qui n’a jamais été réalisé. Leurs craintes semblent justifiées : ce changement de paysage avec une forteresse aux murailles désormais réduites, amène inévitablement à se demander si l’importance de la victoire et le courage des soldats russes, qui ont mis tant de temps à s’emparer de ce monticule, n’ont pas été exagérés. Ainsi, la commémoration devient de plus en plus ambiguë et mitigée : la nécessité d’enterrer des milliers de victimes a créé un paysage qui rabaisse le mérite des vainqueurs.

Les réactions des visiteurs

La muraille, avec ses gigantesques brèches soulignées par les obélisques, les sépultures communes et le musée forment un complexe commémoratif censé célébrer la gloire des armes russes. Les témoignages de militaires et les représentations graphiques, dans la tradition de la peinture de bataille déjà largement attestée dans les arts russes32, insistent sur l’aspect grandiose et redoutable de la forteresse. Or, la réalité du paysage, transformé par les vainqueurs, contredit fortement ce récit. Lors de son voyage au Turkestan à l’automne 1900, le poète Maximilian Vološin, en donne une lecture à l’opposé du récit officiel :

« La gare porte le nom glorieux de “Gëk Tepe”. Et voici les murs de la “forteresse imprenable” ! La prise de ce “bastion” constitue-t-elle une “page brillante de l’histoire russe” ? Dans le musée, à côté des fusils russes Berdan, sont exposés – ironie profonde – les fusils à silex rudimentaires des défenseurs de Geok Tepe. Une gifle involontaire à la gloire militaire russe que ce musée et ces ruines de la forteresse balayées par le vent ! Il y a quelque chose de profondément tragique dans ces figures indigènes, si belles et harmonieuses avec l’environnement qui les entoure. Ils vivaient dans ces steppes et savaient comment s’y adapter… En traversant ces déserts, on se demande involontairement : “et pourquoi avons-nous besoin de cela ?” Partout se reconnaissent les marques d’une certaine avidité inutile33 ».

D’après le témoignage de Vološin, même l’un des créateurs de ce complexe commémoratif a ressenti cette « profonde ironie à propos de la “glorieuse victoire russe”34 ».

En effet, si on change de registre de lecture et que l’on passe des rapports officiels, des histoires « canoniques » et des mémoires de vétérans aux relations plus impartiales des voyageurs, on voit clairement que ce complexe commémoratif transforme les vaincus en vainqueurs :

« […] Les murs ajoutaient à la sévérité du paysage une note désolée de pays dévasté par quelque lutte sans merci, – écrivent les Français Alcée Durrieux et René Fauvelle. – […] La forteresse de Gëk-Tépé, déserte et silencieuse, prenait à ces souvenirs une grandeur épique. Les murs, où la brèche est encore visible, sont peu élevés, les fossés sont comblés, car il a fallu enterrer tous les morts ; et dans l’intérieur de la kala, le sol tourmenté se soulève partout en bosse de terre : ce sont les tombes anonymes où dorment les braves qui luttèrent pour la liberté. […] Et l’admiration ne fait qu’augmenter pour ces Tékkés redoutables qui engageaient là la lutte suprême pour l’honneur et la domination35 ».

Par ailleurs, le discours officiel lui-même comprend sa propre négation. En légitimant la conquête par une « mission civilisatrice » portée par la Russie, il laisse entendre qu’en face des Russes, se trouvaient des « primitifs » nomades, des khalatniki (porteurs de robes). La destruction de la forteresse a corroboré cette vision au détriment de celle de la puissance russe. Rabaisser le potentiel militaire des Tékés « retardés », revenait à diminuer symétriquement l’importance de la victoire de Skobelev, qui n’aurait pas affronté un adversaire digne de ce nom, mais plutôt une « bande de sauvages ». Rapidement, le rôle de ces « sauvages » se trouve donc réévalué, ainsi qu’on le lit sous la plume du journaliste Grigori Gradovski : « Les véritables héros dans cette affaire étaient les Tékés qui [...] n’étaient armés que de fusils primitifs, de sabres et de piques en bois […]36 ».

Vers 1902 Léon Tolstoï transforme définitivement les « héros de Gëk-Tépé » en assassins lorsqu’il met en avant les massacres impitoyables et inutiles de la population par les soldats auxquels Skobelev a fait donner de l’alcool avant l’attaque37.

Réaction des Tékés et modifications ultérieures

Évidemment, ces aménagements commémoratifs de Gëk-Tépé en un lieu de mémoire sont effectués par les occupants russes sans aucun consentement des Tékés, dont même les tombes n’ont pas été signalées dans le paysage.

En l’absence quasi-totale de sources locales, il est difficile d’entendre les réactions des Tékés face à cette commémoration forcée. Mais, en relisant attentivement les textes russes et européens, il est possible de tracer en pointillé quelques éléments clés.

Aveuglé par ses sentiments de puissance impériale et l’idée de « mission civilisatrice », le voyageur Jarčenko écrit en 1901 que dans le musée

« […] les habitants locaux expriment beaucoup d’intérêt, de surprise et de joie devant ce qu’ils voient. Cependant, ils se sentent à l’étroit dans le musée et restent à l’entrée – peut-être parce que le portier n’est pas poli avec eux, ce qui est dommage. Il est souhaitable de leur donner un accès complet pour qu’ils puissent regarder autour d’eux, car ils y trouveront beaucoup de matériel informatif et rien qui puisse heurter leur sensibilité38 ».

Pourquoi, d’après l’auteur de cette notice, les Tékés devraient-ils se sentir satisfaits dans un musée glorifiant leur défaite ? Parce que, d’après Jarčenko, les Russes et les Tékés sont présentés comme des adversaires de niveau égal. Ce point de vue est partagé par Vil’gel’m N. Gartevel’d (probablement le compositeur et ethnographe suédois Wilhelm Harteveld, 1859−1927) qui définit le musée comme un « temple à la gloire » des vainqueurs et les vaincus qui se respectent mutuellement pour leur bravoure39. Cependant, le chant populaire téké consacré à la prise de Gëk-Tépé, cité par ce voyageur, témoigne d’un traumatisme majeur40. Cela confirme le témoignage d’un autre voyageur, le Français Napoléon Ney qui rapporte qu’aux premières notes de la musique militaire russe lors de festivités, les Tékés « se mirent à pousser des hurlements de douleur [… et] se jetèrent le front à terre en criant et se lamentant »41.

Il ne reste qu’à imaginer les sentiments des Tékés quand vers la fin des années 1890, afin d’inverser l’impression négative de l’assaut de Gëk-Tépé auprès des visiteurs occidentaux, Kuropatkin renouvelle le type de spectacle que Skobelev avait déjà organisé quelques semaines à peine après l’assaut, arrangeant sur place une parade rassemblant des militaires russes et une quarantaine de survivants tékés de manière que les voyageurs européens puissent prendre des photographies42.

Bien que le paysage de la région de Gëk-Tépé, parsemé de kalas, n’ait jamais été un symbole de paix, la conquête russe le transforme de manière radicale. Initialement, chaque étape de l’avancée de l’armée russe s’inscrit dans la terre par le renforcement des systèmes défensifs turkmènes et la construction des structures offensives russes en pleine espace désertique, marquant ainsi des batailles sanglantes. Ensuite, ces bouleversements, enregistrés dans de nombreuses documentations officielles russes, aussi bien littéraires que cartographiques ou artistiques, se figent progressivement au niveau symbolique et mémoriel officiel, en tentant d’orienter les relations des êtres humains aux anciens champs militaires selon les nouvelles versions de l’histoire, forgées par les vainqueurs. La transformation, au bout de vingt ans, d’un lieu de bataille en un lieu de mémoire et de commémoration montre clairement le processus de changement de la position des Russes en Asie centrale, puisqu’ils ne se préoccupent plus de l’élargissement de leur empire, mais commencent à organiser leur nouvelle colonie selon les règles de la modernité européenne, en imposant, par exemple, de nouveaux circuits et des moyens de transport. La reconstruction des paysages à tous les niveaux, au nom du « progrès » et de la « modernisation », devient la norme.

Mais la forteresse de Gëk-Tépé, qui est en réalité un immense charnier, maudit par les survivants, reste inhabitée. Il n’est plus possible, ni du point de vue économique, ni du point de vue de la gestion des ressources humaines, d’insuffler de la vie dans ce site, même s’il est désormais bien desservi par le chemin de fer. Sa réputation de terre la plus fertile de la région reste définitivement dans le passé. Sa transformation en complexe mémoriel est en effet le seul scénario possible pour ce site qui sert en quelque sorte de carte de visite du « progrès russe en Asie » en montrant la « pacification des sauvages » pour les voyageurs qui entrent au Turkestan depuis le Caucase.

Cependant, très médiatisé au moment du siège, l’événement tombe dans l’oubli durant l’époque soviétique, qui impose une autre politique de mémoire. À partir des années 1940, la conquête de l’Asie centrale est présentée comme une « adhésion amicale ». Les historiens n’ont plus la possibilité de la voir autrement, ni de proposer une autre muséification du site, voire même de protéger le musée existant dont la collection a été dispersée en 1918 sans qu’il en reste la moindre trace. L’ancienne forteresse accueille désormais des agriculteurs qui y cultivent la vigne sans se soucier de la pollution ayant résulté de la bataille d’autrefois, et des archéologues qui, sous la direction de Viktor Pilipko, découvrent un site de l’époque parthe en août-octobre 1967. Les murs de l’ancienne forteresse tombent de plus en plus en ruines, contribuant à estomper – au moins visuellement – les souvenirs traumatisants et à réduire à néant l’histoire de résistance de la forteresse. Aucune évocation de la bataille n’est autorisée au niveau littéraire, théâtral ou cinématographique.

Après la chute de l’Union soviétique, le Turkménistan hérite ainsi de deux récits coloniaux contradictoires : celui de la conquête justifié par la mission civilisatrice de l’Empire russe et celui, soviétique, de l’« amitié des peuples ». Renvoyant ces récits dos-à-dos, le pouvoir officiel du Turkménistan indépendant choisit, quant à lui, de faire de cet événement un des points-clés de son histoire contemporaine, transformant cette défaite en un moment ayant marqué la naissance de la nation. En effet, la dé-soviétisation passe par l’adhésion à de nouvelles valeurs à l’aune desquelles l’identité collective se construit bien davantage sur des histoires victimaires que sur des conquêtes. Pour inscrire cette page tragique dans la mémoire collective du peuple turkmène, le premier président Saparmurat Nijazov institue la date de la prise de Gёk-Tépé en journée de commémoration de toutes les victimes des régimes russe et soviétique. Afin de souligner l’importance de l’événement et de donner un contenu matériel à ces démarches commémoratives, une partie du mur en face de la nouvelle gare a été reconstruite. Ce rehaussement, qui ne tient pas compte de son aspect d’origine, redonne à la ruine une certaine magnificence, mais non sans raviver la trace du regard colonial : c’est en effet toujours vers la gare qu’est orienté le paysage de Gёk-Tépé, comme s’il s’agissait d’offrir une fois de plus un spectacle aux voyageurs. En 1995, ce paysage est profondément modifié par la construction d’une mosquée commémorative. Elle se dresse face à la montagne avec ses quatre minarets, en mémoire des défenseurs de la forteresse. En 2009, un nouveau musée est érigé sur le site. Ce dernier raconte l’histoire de la forteresse selon le roman national du Turkménistan indépendant, en mêlant des objets archéologiques et ethnographiques à des armes d’époque sur fond d’un tableau panoramique reconstituant la bataille, qui n’est pas non plus sans rappeler les peintures de l’époque tsariste.

Par ailleurs, un gigantesque complexe mémoriel est érigé en 2014 à 45 km au sud-est de Gëk-Tépé, près d’Achkhabad, commémorant à la fois les victimes de la conquête coloniale, les héros de la Seconde Guerre mondiale, les victimes des répressions staliniennes et celles du séisme qui a dévasté Achkhabad en 1948. Les images tirées des publications russes glorifiant la victoire de Skobelev sont reprises dans l’exposition pour illustrer la défaite des Tékés. Le gigantesque panorama reproduit fidèlement des éléments des travaux de Roubaud et de Karazin.

Conclusion

Le paysage de Gëk-Tépé, anciennement une oasis jalonnée de fortifications, a été remodelé d’abord pour assurer la défense face à la pression militaire russe, puis ravagé par les explosions pratiquées au cours de la bataille et la présence massive de restes humains et animaux. Il a subi ensuite de nouvelles destructions opérées par les vainqueurs, puis une reconstruction partielle et hasardeuse visant à faire du site une attraction touristique. Depuis l’indépendance du Turkménistan, cet espace est le point de référence d’un nouveau récit national qui fluctue au gré des besoins idéologiques du moment et sert davantage le culte de la personnalité des présidents successifs que la reconstruction historique. Force est de constater que la postérité mémorielle de Gëk-Tépé n’a pas permis, pour le moment, de procéder à une révision substantielle des procédés de mise en visibilité du passé. Le paysage reconquis et renationalisé recycle les stéréotypes coloniaux qui avaient présidé à sa destruction. Les nouvelles interprétations commémoratives, bien que cherchant à véhiculer le point de vue des vaincus, ne sont pas exemptes de manipulations induisant, dans un autre registre, des ambiguïtés déjà présentes à l’époque : ainsi, ce paysage, malgré sa puissance évocatrice, risque de demeurer silencieux, puisque dans les fossés de Gëk-Tépé les tombes communes des victimes tékés tout comme leurs dispositifs sur le terrain pendant le siège, restent jusqu’à l’heure actuelle invisibles.

Notes

1

Aleksej N. Kuropatkin, Zavoevanie Turkmenii (Pohod v Ahel-teke v 1880-1881 gg.) s očerkom voennyh dejstvij v Srednej Azii s 1839 po 1876 g. [La Conquête de la Turkménie (La campagne d’Ahal-teke en 1880-1881) avec une chronique des actions militaires en Asie centrale de 1839 à 1876], Saint-Pétersbourg, Izd. V. Berezovskij, 1899, p. 96-98.

2

Aleksander Semënov, « Turkmenskaja pesnja pro vzjatie Geok Tepe (zapisana v Ahal Tekinskom oazise, v selenii “Kipčak”) » [Le chant turkmène sur la prise de Gëk-Tépé (noté à l’oasis d’Ahal-Téké, au village de Kiptchak)], Ètnografičeskoe Obozrenie, n° 4, 1903, p. 125-127 ; Ron Sela, « Invoking the Russian conquest of Khiva and the massacre of the Yomut Turkmens: the choices of a central Asian historian », Asiatische Studien : Zeitschrift der Schweizerischen Asiengesellschaft, vol. 60, 2006, р. 459-477. Le premier roman historique, écrit par Ata Gowşudow (Kaušutov) en 1941, n’a été publié en entier que vers la fin de l’époque soviétique : Ata Gowşudow, Perman, Aşgabat, « Türkmenistan » neşirýaty, 1989.

3

Ma seule mission effectuée sur place date de 2015.

4

La notion d’autonomie du paysage apparaît dans les études sur les représentations picturales. Voir Viviane Huys, « De l’autonomie du paysage », Paysage et iconographie. Actes du 135e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, « Paysages », Neuchâtel, 2010, p. 41-54. On l’appliquera ici au paysage mémoriel.

5

E. N. Aleksandrova, « Geok-Tepe », Rodnik, octobre 1882, p. 332.

6

Nikolaj N. Spolatbog, Pokorenie Ahal-Teke. Iz zapisok polkovnika Spolatboga, Tiflis, s/o, 1884, р. 10 ; Nikolaj I. Grodekov, Vojna v Turkmenii. Pohod Skobeleva v 1880-1881 gg., t. 4, Saint-Pétersbourg, Tipografija V.S. Balaševa, 1883, p. 150.

7

Aleksej N. Kuropatkin, Zavoevanie Turkmenii (Pohod v Ahel-teke v 1880-1881 gg.) s očerkom voennyh dejstvij v Srednej Azii s 1839 po 1876 g., Saint-Pétersbourg, Izd. V. Berezovskij, 1899, p. 145-146.

8

Aleksej Maslov, Zavoevanie Ahal-teke. Očerki iz poslednej èkspedicii Skobeleva (1880-1881), Saint-Pétersbourg, Izdanie A.S. Suvorina, 1882, p. 37-38.

9

Aleksej N. Kuropatkin, Zavoevanie Turkmenii (Pohod v Ahel-teke v 1880-1881 gg.) s očerkom voennyh dejstvij v Srednej Azii s 1839 po 1876 g., Saint-Pétersbourg, Izd. V. Berezovskij, 1899, p. 106-108, 127, 135,139-141 ; pour une liste détaillée de détachements : p. 139-140.

10

Aleksej Maslov, Zavoevanie Ahal-teke. Očerki iz poslednej èkspedicii Skobeleva (1880-1881), Saint-Pétersbourg, Izdanie A.S. Suvorina, 1882, p. 73.

11

Georgij Azotov, « Vospominanija ob èkspedicii v Ahal-Teke 1879-1881 gg. » [Souvenirs de l’expédition à Ahal-Teke 1879-1881], Razvedčik. Žurnal voennyj i literaturnyj, n° 166, 14 décembre 1893, p. 1019.

12

Nikolaj N. Spolatbog, Pokorenie Ahal-Teke. Iz zapisok polkovnika Spolatboga, Tiflis, s/o, 1884, р. 13.

13

Henri Moser, Le pays des Turcomans, Paris, Plon, 1899, p. 5.

14

Aleksej N. Kuropatkin, Zavoevanie Turkmenii (Pohod v Ahel-teke v 1880-1881 gg.) s očerkom voennyh dejstvij v Srednej Azii s 1839 po 1876 g., Saint-Pétersbourg, Izd. V. Berezovskij, 1899, p. 211.

15

Aleksej Maslov, Zavoevanie Ahal-teke. Očerki iz poslednej èkspedicii Skobeleva (1880-1881), Saint-Pétersbourg, Izdanie A.S. Suvorina, 1882, p. 197.

16

Oskar F. Gejfel’der, « Vospominanija vrača o M.D. Skobeleve, 1880-1881 gg. » [Souvenirs d’un médecin sur M.D. Skobelev], Russkaja starina, ežemesjačnoe istoričeskoe izdanie, année 23, juillet 1892, p. 200.

17

Oskar F. Gejfel’der, « Vospominanija vrača o M.D. Skobeleve, 1880-1881 gg. », Russkaja starina, ežemesjačnoe istoričeskoe izdanie, année 23, juillet 1892, p. 191, 196-197.

18

Nikolaj I. Grodekov, Vojna v Turkmenii. Pohod Skobeleva v 1880-1881 gg., t. 4, Saint-Pétersbourg, Tipografija V.S. Balaševa, 1884, p. 8-9.

19

Oskar F. Gejfel’der, « Vospominanija vrača o M.D. Skobeleve, 1880-1881 gg. », Russkaja starina, ežemesjačnoe istoričeskoe izdanie, année 23, juillet 1892, p. 199-201.

20

Huile minérale issue de la distillation du charbon.

21

Mihaïl A. Terent’ev, Istorija zavoevanija Srednej Azii s kartami i planami, t. 3, Saint-Pétersbourg, Tipo-litografija V.V. Komarova, 1906, p. 211-218.

22

Oskar F. Gejfel’der, « Vospominanija vrača o M.D. Skobeleve, 1880-1881 gg. », Russkaja starina, ežemesjačnoe istoričeskoe izdanie, année 23, juillet 1892, p. 207-213.

23

E. Anthony Swift, Popular Theater and Society in Tsarist Russia, Berkeley, University of California Press, 2002, p. 22.

24

Žitkov, « Tekinsko-persidskie ukreplenija (5 dekabrja 1882 goda) », Inženernyj žurnal, n° 5, 1883, p. 44.

25

Nikolaj Latkin, « Očerk I. Zakaspijskaja Oblast’ », in Petr P. Semenov (dir.), Živopisnaja Rossija : Otečestvo naše v ego zemel’nom, istoričeskom, plemennom, èkonomičeskom i bytovom značenii, t. 10 : Russkaja Srednjaja Azija, Saint-Pétersbourg, Moscou, Izdanie tovariščestva M.O. Vol’f, 1885, p. 10.

26

Oskar F. Gejfel’der, « Vospominanija vrača o M.D. Skobeleve, 1880-1881 gg. », Russkaja starina, ežemesjačnoe istoričeskoe izdanie, année 23, juillet 1892, p. 192.

27

mitrij I. Èvarnickij, Putevoditel’ po Srednej Azii ot Baku do Taškenta v arheologičeskom i istoričeskom otnošenijah, Tachkent, Tipo-litografija naslednikov I. Lahtina, 1893, p. 14.

28

Alexander Morrison, « Commemorating the Russian Conquest of Central Asia », in Elena Paskaleva et Gabrielle van den Berg (dir.), Memory and Commemoration Across Central Asia. Texts, Traditions and Practices, 10th-21st Centuries, Leiden Studies in Islam and Society, Volume 17, Leiden, Brill, 2023, p. 271-273.

29

Je remercie beaucoup Kristina Bekenova pour cette information, ainsi que pour quelques références bibliographiques.

30

Alexander Morrison, « Commemorating the Russian Conquest of Central Asia », in Elena Paskaleva et Gabrielle van den Berg (dir.), Memory and Commemoration Across Central Asia. Texts, Traditions and Practices, 10th-21st Centuries, Leiden Studies in Islam and Society, Volume 17, Leyde, Brill, 2023, p. 271-272.

31

Konstantin M. Fëdorov, Zakaspijskaja oblast’ [Région transcaspienne], Achkhabad, K. M. Fëdorov, 1901, p. 188.

32

De nombreux tableaux célèbrent, par exemple, la prise d’Izmaïl par le général Souvorov en 1790.

33

Maksimilian Vološin, « Pis’mo ot 18 sentjabrja 1900 » [Lettre du 18 septembre 1900], « Pis’mo ot 11 dekabrja 1900 A.M- Pertovoj » [Lettre à A.M. Petrova du 11 décembre 1900], et « Pis’mo ot 9 janvarja 1901 » [Lettre du 9 janvier 1901], in Vladimir Petrovič Kupčenko et Aleksandr Vasil’evič Lavrova (dir.), avec la participation de Roza Pavlovna Hrulevoj, Sobranie sočinenij, t. 8, Pis’ma 1893-1902, Moscou, Ellis Lak, 2009, p. 404, 453, 464 ; Maksimilian Vološin, « Dnevnik, 15 sentjabrja 1900 » [Journal du 15 septembre 1900], in Vladimir Petrovič Kupčenko et Aleksandr Vasil’evič Lavrova (dir.), avec la participation de Roza Pavlovna Hrulevoj, Sobranie sočinenij, t. 7, kn. 2 : Dnevniki 1891-1932. Avtobiografii, Ankety, Vospominanija, Moscou, Ellis Lak, 2009, p. 136.

34

Maksimilian Vološin, « Pis’mo ot 11 dekabrja 1900 A.M. Petrovoj » [Lettre à A.M. Petrova du 11 décembre 1900], in Vladimir Petrovič Kupčenko et Aleksandr Vasil’evič Lavrova (dir.), avec la participation de Roza Pavlovna Hrulevoj, Sobranie sočinenij, t. 8, Pis’ma 1893-1902, Moscou, Ellis Lak, 2009, p. 453.

35

Alcée Durrieux et René Fauvelle, Samarkand la bien gardée..., Paris, Plon, Nourrit et Cie, 1901, p. 46, 51.

36

Grigorij K. Gradovskij, Mihail Dmitriyevič Skobelev, Saint-Pétersbourg, Tipografija I.S. Levi, 1884, p. 93-94.

37

Lev Tolstoj, « Po povodu knigi A. I. Eršova “Sevastopol’skie Vospominanija” » [À propos du livre de A.I. Eršov Souvenirs de Sébastopol], in Vladimir Grigorevitch Čertkov (dir.), Lew N. Tolstoj « Protiv voiny » [Contre la guerre], Christchurch, Izdaniia Svobodnogo Slova, 1902.

38

K. Jarčenko, « Pamjatniki drevnosti v Sredneaziatskih russkih vladenijah » [Monuments de l’Antiquité sur les territoires russes en Asie centrale], Novoe vremja, 28 août (10 septembre) 1901, n° 9153, p. 8.

39

Vil’gel’m N. Gartevel’d, Sredi sypučih peskov i otrublennyh golov: Putevye očerki Turkestana (1913) [Parmi les sables abondants et les têtes coupées : notes de voyage sur le Turkestan], Moscou, Izd. I.A. Maevskogo, 1914, р. 31.

40

La chanson a été enregistrée par le mulla Annak de l’aul Kiptchak, puis, en 1902, traduite en russe par Aleksander Semënov avec l’aide d’Akhmat-bek Efendi, traducteur du chef du District Transcaspien : Vil’gel’m N. Gartevel’d, Sredi sypučih peskov i otrublennyh golov: Putevye očerki Turkestana (1913), Moscou, Izd. I.A. Maevskogo, 1914, р. 31-33 ; Aleksander Semënov, « Turkmenskaja pesnja pro vzjatie Geok Tepe (zapisana v Ahal Tekinskom oazise, v selenii “Kipčak”) » [Le chant turkmène sur la prise de Gëk-Tépé (noté à l’oasis d’Ahal-Téké, au village de Kiptchak)], Ètnografičeskoe Obozrenie, n° 4, 1903, p. 125-127.

41

Napoléon Ney (Commandant), En Asie centrale à la vapeur. La mer Noire, la Crimée, le Caucase, la mer Caspienne, les chemins de fer sibériens et asiatiques, inauguration du chemin de fer transcaspien, l’Asie centrale, Merv, Bokhara, Samarkand. Notes de voyage, préface de Pierre Véron, Paris, Garnier frères, 1888, p. 322-323.

42

John Thomas Woolrych Perowne, Russian Hosts and English Guests in Central Asia, Londres, Scientific Press, 1898, p. 48-51, 53.

Bibliographie

E. N. Aleksandrova, « Geok-Tepe », Rodnik. Illjustrirovannyj žurnal, octobre 1882, p. 329-337.

Adol’f Feliksovič Arciševskij, K pervoj godovsščine smerti geroja-voždja. Mihail Dmitrievič Skobelev v Ahalteke. 1880-1881. Očerk i ego pis’ma. Ottiski iz istoričeskogo žurnala « Russkaja starina », izd. 1883 g., t. XXXVIII, mai, Moscou, Tipografija V.S. Balaševa, 1883.

Georgij Azotov, « Vospominanija ob èkspedicii v Ahal-Teke 1879-1881 gg. », Razvedčik. Žurnal voennyj i literaturnyj, n°166, 14 décembre 1893, p. 1019-1021.

Fëdor Dostoevskij, « Dnevnik Pisatelja III. Geok-Tepe - Čto takoe dlja nas Azija? », Polnoe Sobranie Sočinenij, Saint-Pétersbourg, Tip. A.F. Marksa, 1896, vol. 21, p. 513-523.

Alcée Durrieux et René Fauvelle, Samarkand la bien gardée..., Paris, Plon, Nourrit et Cie, 1901.

Dmitrij I. Èvarnickij, Putevoditel’ po Srednej Azii ot Baku do Taškenta v arheologičeskom i istoričeskom otnošenijah, Tachkent, Tipo-litografija naslednikov I. Lahtina, 1893.

Konstantin M. Fëdorov, Zakaspijskaja oblast’, Achkhabad, K. M. Fëdorov, 1901.

Vil’gel’m N. Gartevel’d, Sredi sypučih peskov i otrublennyh golov: Putevye očerki Turkestana (1913), Moscou, Izd. I.A. Maevskogo, Tip. T-va A.I. Mamontova, 1914.

Oskar F. Gejfel’der, « Vospominanija vrača o M.D. Skobeleve, 1880-1881 gg. », Russkaja starina, ežemesjačnoe istoričeskoe izdanie, god 23, juillet 1892, p. 181-215.

Ata Gowşudow, Perman, Achkhabad, “Türkmenistan” neşirýaty, 1989.

Grigorij K. Gradovskij, Mihail Dmitrievič Skobelev, Saint-Pétersbourg, Tipografija I.S. Levi, 1884.

Nikolaj I. Grodekov, Vojna v Turkmenii. Pohod Skobeleva v 1880-1881 gg., t. 3, Saint-Pétersbourg, Tipografija V.S. Balaševa, 1883.

Nikolaj I. Grodekov, Vojna v Turkmenii. Pohod Skobeleva v 1880-1881 gg., t. 4, Saint-Pétersbourg, Tipografija V.S. Balaševa, 1884.

Viviane Huys, « De l’autonomie du paysage », Paysage et iconographie. Actes du 135e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, « Paysages », Neuchâtel, 2010, p. 41-54.

K. Jarčenko, « Pamjatniki drevnosti v Sredneaziatskih russkih vladenijah », Novoe vremja, n° 9153, 28 août (10 septembre) 1901, p. 8.

Aleksej N. Kuropatkin, Zavoevanie Turkmenii (Pohod v Ahel-teke v 1880-1881 gg.) s očerkom voennyh dejstvij v Srednej Azii s 1839 po 1876 g., Saint-Pétersbourg, Izd. V. Berezovskij, 1899.

Nikolaj Latkin, « Očerk I. Zakaspijskaja Oblast’ », in Petr P. Semenov (dir.), Živopisnaja Rossija : Otečestvo naše v ego zemel’nom, istoričeskom, plemennom, èkonomičeskom i bytovom značenii, t. 10 : Russkaja Srednjaja Azija, Saint-Pétersbourg, Moscou, Izdanie tovariščestva M.O. Vol’f, 1885.

Aleksej Maslov, Zavoevanie Ahal-teke. Očerki iz poslednej èkspedicii Skobeleva (1880-1881), Saint-Pétersbourg, Izdanie A.S. Suvorina, 1882.

Alexander Morrison, « Commemorating the Russian Conquest of Central Asia », in Elena Paskaleva et Gabrielle van den Berg (dir.), Memory and Commemoration Across Central Asia. Texts, Traditions and Practices, 10th-21st Centuries, Leiden Studies in Islam and Society, Volume 17, Leyde, Brill, 2023, p. 242-286.

Henri Moser, Le pays des Turcomans, Paris, Plon, 1899.

Napoléon Ney, En Asie centrale à la vapeur. La mer Noire, la Crimée, le Caucase, la mer Caspienne, les chemins de fer sibériens et asiatiques, inauguration du chemin de fer transcaspien, l’Asie centrale, Merv, Bokhara, Samarkand. Notes de voyage, préface de Pierre Véron, Paris, Garnier frères, 1888.

Ron Sela, « Invoking the Russian conquest of Khiva and the massacre of the Yomut Turkmens : the choices of a central Asian historian », Asiatische Studien : Zeitschrift der Schweizerischen Asiengesellschaft [Études asiatiques : revue de la Société Suisse-Asie], vol. 60, 2006, р. 459-477.

Aleksander Semënov, « Turkmenskaja pesnja pro vzjatie Geok Tepe (zapisana v Ahal Tekinskom oazise, v selenii “Kipčak”) », Ètnografičeskoe Obozrenie, n° 4, 1903, p. 125-127.

Nikolaj N. Spolatbog, Pokorenie Ahal-Teke. Iz zapisok polkovnika Spolatboga, Tiflis, s/o, 1884.

E. Anthony Swift, Popular Theater and Society in Tsarist Russia, Berkeley, University of California Press, 2002.

Mihaïl A. Terent’ev, Istorija zavoevanija Srednej Azii s kartami i planami, t. 3, Saint-Pétersbourg, Tipo-litografija V.V. Komarova, 1906.

Lev Tolstoj, « Po povodu knigi A. I. Eršova “Sevastopol’skie Vospominanija” », in Vladimir Grigorevitch Chertkov (dir.), Lew N. Tolstoj « Protiv voiny », Christchurch, Izdaniia Svobodnogo Slova, 1902.

Maksimilian Vološin, Vladimir Petrovič Kupčenko et Aleksandr Vasilʹevič Lavrova (dir.), avec la participation de Roza Pavlovna Hrulevoj, Sobranie sočinenij, t. 7, kn. 2 : Dnevniki 1891-1932. Avtobiografii, Ankety, Vospominanija, Moscou, Ellis Lak, 2009.

Maksimilian Vološin, Vladimir Petrovič Kupčenko et Aleksandr Vasil’evič Lavrova (dir.), avec la participation de Roza Pavlovna Hrulevoj, Sobranie sočinenij, t. 8 : Pis’ma 1893-1902, Moscou, Ellis Lak, 2009.

John Thomas Woolrych Perowne, Russian Hosts and English Guests in Central Asia, Londres, Scientific Press, 1898.

Žitkov, « Tekinsko-persidskie ukreplenija (5 dekabrja 1882 goda) », Inženernyj žurnal, n° 5, 1883, p. 39-44.