Mabogo P. More

Mabogo P. More est un philosophe existentialiste africain azanien (noir et autochtone). Né en 1946 à Benoni, à l’est de Johannesburg, c’est un des grands philosophes sud-africains vivants. À l’époque de l’apartheid, où l’atmosphère était « violemment hostile » aux Noirs, dit-il, c’était un des rares professeurs de philosophie noirs d’Afrique du Sud. Comme Cyril Ramaphosa et Chabani Noel Manganyi, Mabogo P. More a commencé ses études à l’University of the North où plus de la moitié des professeurs blancs étaient non seulement incompétents, mais à la solde des services secrets. Il était en première année quand le Mouvement de la conscience noire [Black Consciousness Movement] y a tenu sa première conférence nationale, et en dernière année quand un de ses camarades a créé une branche locale de l’organisation des étudiants sud-africains [South African Student Organisation – SASO]. Mabogo P. More poursuivra ses études à l’université de l’Indiana, à Bloomington, à l’université de Birmingham, en Angleterre, à l’université de l’Illinois, au cercle de Chicago et à l’université de Harvard, avant d’obtenir son PhD à l’université d’Afrique du Sud (UNISA) en 2005. À cette date, il avait déjà publié une vingtaine d’articles de revues et de chapitres d’ouvrages collectifs sur la philosophie africaine et le racisme. Mabogo P. More a enseigné la philosophie à l’université de Limpopo, à l’université du Cap, à l’université de Durban Westville et à l’université de KwaZulu Natal. Une fois à la retraite, il a publié quatre livres, Biko : Philosophy, Identity and Liberation (2017), Looking through Philosophy in Black : Memoirs (2019), Sartre on Contingency : Antiblack Racism and Embodiment (2021), et Noel Chabani Manganyi : Being-While-Black-and-Alienated in Apartheid South Africa (2024). En 2015, il a reçu le prix Frantz Fanon de l’Association philosophique des Caraïbes pour l’ensemble de son œuvre. En Afrique du Sud, Mabogo P. More a reçu un accueil très polarisé. D’un côté, il a vécu des décennies sans avoir de reconnaissance professionnelle. De l’autre, des preuves évidentes et cohérentes montrent que beaucoup de jeunes, d’étudiants et d’activistes ont soif d’une œuvre philosophique comme la sienne.

Jane Anna Gordon (JAG) – Vous dites que l’Azania – le nom qu’ont choisi le Congrès panafricain et le Mouvement de la conscience noire pour remplacer l’appellation coloniale « Afrique du Sud » – est le « nom légitime d’un horizon politique qui vise une véritable indépendance1 ». Il indique autre chose que la « pseudo-indépendance », « l’indépendance politique » ou ce que vous appelez « l’apartheid post-apartheid2 ». Vous écrivez : « La question de la terre des pauvres est une des principales questions qui explique mon travail intellectuel3 ». Quelles sont les conditions de possibilité qui permettraient de se rapprocher peu à peu de l’horizon azanien ? Qu’implique la réouverture de l’objectif visant à se réapproprier la terre, à combler le fossé entre le fait d’avoir un droit de propriété sur la terre et le fait d’être noir, à avoir une relation directe avec la terre elle-même, sans la médiation de la terre, du capital et des ressources majoritairement blancs (la Déclaration des droits de la Constitution sud-africaine, par ailleurs innovatrice, garantit 87 % des terres aux Blancs, alors qu’à l’origine ces terres ont été volées aux Noirs par des colonialistes blancs) ?

Mabogo Percy More (MPM) – En effet, le nom Azania a été choisi par le Congrès panafricain (PAC), puis adopté par le Mouvement de la conscience noire, pour être le nom légitime et original du pays que nous appelons « Afrique du Sud », créé par les colons anglais et hollandais en 1910 sous le nom d’Union d’Afrique du Sud, mais sans, et contre, les peuples noirs autochtones de ce territoire. Dans l’esprit du PAC, l’Azania correspond à l’idée et à la vision d’un État africain entièrement libéré des vestiges de l’hégémonie coloniale, qu’elle soit politique, économique, sociale, culturelle, et des idéologies de domination. Cet État rejoindrait l’ensemble de la communauté des États africains et en ferait partie. Pour les Azaniens, le nom « Afrique du Sud » est un nom colonial qui sous-entend un parcours historique fait de dépossession, d’oppression, d’exploitation et de déshumanisation des Noirs. C’est non seulement une appellation coloniale, mais, en vertu de sa colonialité, comme l’indiquait le titre « Sad Afrika (A Country Without a Name) » du CD Zimphonic Suites du jazzman Zim Ngqawana, c’est aussi une référence géographique coloniale, et ce n’est même pas un nom propre4. Le maintien de cette référence géographique coloniale montre à quel point le bagage colonial persiste. Contrairement au Zimbabwe (ex-Rhodésie) et au Malawi (ex-Rhodésie du Nord) dont les noms faisaient référence à Cecil John Rhodes, au Ghana (ex-Côte d’Or) ou à la Zambie (ex-Nyassaland), l’Afrique du Sud demeure une enclave coloniale où la terre est aux mains des colons, conformément aux Native Land Acts de 1913 et 1936, qui ont limité la propriété foncière des Africains à treize pour cent de l’ensemble du territoire du pays.

Par Azania, j'entends l’émergence d’une entité entièrement décolonisée et libérée de son bagage colonial. Dans la mesure où le colonialisme, notamment le colonialisme de peuplement, consiste avant tout à s’emparer des terres de la population autochtone, le nom Azania est fondamentalement lié à la dépossession de terres. Je précise que partout dans le monde la lutte contre le colonialisme est, jusqu’ici, une lutte pour la réappropriation de terres. La lutte des Amérindiens aux États-Unis, celle des Mȃori de Nouvelle-Zélande, des Aborigènes australiens, des Mapuche du sud du Chili, des Eskimos de l’Arctique canadien et des Africains en Afrique ont toutes été une lutte contre l’expropriation de leurs terres par les colonisateurs. Alors que le nouvel activisme exigeant des réparations – la National Coalition of Blacks for Reparations in America (N’COBRA) et l’Africa Reparation Movement (ARM) – se concentre sur les réparations économiques (annulation de la dette extérieure des pays du tiers-monde, restitution des objets d’art volés dans leur pays d’origine, etc.), la question la plus brûlante de l’Afrique australe est encore la question des terres du Zimbabwe et de l’« Afrique du Sud ». Les dirigeants politiques de cette région sont pris en étau entre les revendications légitimes de masses africaines noires qui meurent de faim et l’occupation des terres par une minorité de fermiers blancs.

On n’insistera jamais assez sur l’importance de la terre pour pouvoir exister et survivre. C’est une question de vie ou de mort, ce que montre le fait que plus de quarante mille Palestinien-ne-s aient été tué-e-s à ce jour. Les colons israéliens, par exemple, exproprient les terres des Palestinien-ne-s en Cisjordanie. Comme l’a justement souligné Fanon, « Pour un peuple colonisé, la valeur la plus essentielle, parce que la plus concrète, c’est d’abord la terre ; la terre qui lui apportera le pain et surtout, de la dignité5 ». Retirer la terre à quelqu’un, c’est, essentiellement, lui retirer la vie ; c’est un acte de violence pure et dure. L’Azania, comme je l’explique dans ma contribution au collectif Living Fanon en 20116, et dans d’autres textes, serait une zone complètement libérée. Il ne s’agit pas d’une liberté abstraite ni d’une « pseudo-indépendance » qui se limite à offrir un nouveau drapeau (une « liberté-drapeau »), il s’agit d’une vraie liberté, qui donnerait lieu à une distribution équitable et une restauration de la terre à ses propriétaires légitimes. L’« indépendance-drapeau » s’exprime à travers ce qu’on glorifie de façon absurde, aujourd’hui encore, en parlant de Constitution très progressiste. C’est cette très « progressiste » Constitution qui garantit aux anciens colonisateurs 87 % des terres et 13 % à peine au peuple africain. À dire vrai, la terre n’a jamais été une priorité du Congrès national africain (ANC) depuis sa création en 1912. L’accord de la Convention pour une Afrique du Sud démocratique (CODESA), signé en 1991-1992, n’était donc qu’un échange de droits fonciers contre le pouvoir politique : s’agissant de la colonisation, les terres volées aux Africains ne seraient pas restituées.

Les Combattants pour la liberté économique (EFF), dirigés par Julius Malema, qui réclament une expropriation foncière sans compensation, ont jeté un pavé dans la mare. Si bien que la question foncière a pris de l’ampleur au sein des communautés noires, pauvres et sans terre, au sien des mouvements civils et des organisations telles que Black First Land First, Landless People’s Movement, Abahlali baseMjondolo, Anti-Eviction Campaign Movement, etc. Frustrés de voir que l’ANC était incapable de s’attaquer au problème des sans-terre, les membres de ces mouvements et de ces organisations martelaient : « Pas de terre, pas de vote ». L’échec de l’ANC au pouvoir à obtenir une majorité de voix aux élections générales de 2024 témoigne de ce mécontentement et de cette insatisfaction.

Quelles sont les possibilités et les limites d’une véritable indépendance fondée sur la restitution des terres ? Les Noirs savent parfaitement que la naissance de l’Azania se heurte à un certain nombre d’obstacles qui demandent d’être pris en compte. Il serait naïf de penser que la question foncière sera résolue en notre faveur de mon vivant, par exemple, justement parce que la terre sud-africaine comprend de nombreux acteurs hostiles, qui s’opposent entre eux, ce qui fut le cas au Zimbabwe. Nous savons parfaitement que le combat pour la terre ne vise pas seulement les Blancs sud-africains qui possèdent 87 % du paysage total, mais les anciens maîtres coloniaux – les États-Unis, le Royaume-Uni, les pays européens comme les Pays-Bas, la France, etc. –, les multinationales, la Banque mondiale, le FMI et les grands conglomérats occidentaux, les partis et les gouvernements droitiers en pleine expansion, ainsi que les intérêts économiques des individus blancs capitalistes. L’expropriation sans compensation telle qu’elle a eu lieu au Zimbabwe nous a servi de leçon : la colère du monde occidental blanc, qui est le centre du pouvoir, risque de s’abattre sur nous, avec un fort sentiment de revanche, et le tribut à payer sera lourd. Les réactions des Blancs au slogan de l’EFF exigeant l’expropriation sans compensation et l’amendement de l’article 25 de la Constitution ont tout de suite provoqué, comme on pouvait s’y attendre, l’affaiblissement de la monnaie locale (le rand), comme le dollar zimbabwéen quand le président Mugabe s’est approprié des terres appartenant aux colons blancs. Désormais on entend des déclarations telles que « La protection des droits de propriété est fondamentale pour garantir une économie saine » ou « L’amendement proposé revient à supprimer un droit humain fondamental essentiel à la démocratie » ou encore l’idée, problématique d’un point de vue historique, suivant laquelle les propriétaires originaux de la terre sont les San et les Khoikhoi, que les Africains noirs auraient migré du nord vers la pointe de l’Afrique. Ce qu’il faut savoir, c’est que la réappropriation de la terre ne se fera pas sans combat, que ce sera difficile, que tout joue contre nous. Ça ne veut pas dire pas qu’il faut désespérer. Au contraire, il faut se préparer et s’attendre à des résistances, assumer la responsabilité de nos actions (nos combats) et croire que tôt ou tard, une distribution équitable des terres aura lieu grâce à nos efforts. Comme l’a dit Steve Biko – sur le même ton que Frederick Douglass – le système ne concède rien si on n’exige rien. Contrairement à plusieurs enclaves coloniales (par exemple, les États-Unis, l’Australie ou la Nouvelle-Zélande) où la population autochtone a subi un génocide, nous, dans ce pays, fondons nos espoirs sur l’avantage du nombre.

Récemment, afin de ne pas perdre le pouvoir politique, l’ANC, au nom du Gouvernement d’unité nationale (GNU), a – sans doute sur ordre de la Banque mondiale – confié le portefeuille du ministère de l’agriculture, de la réforme agraire et du développement rural au dirigeant de l’Alliance démocratique, essentiellement blanche, M. John Steenhuisen, dont le parti sert les intérêts du capital monopolistique blanc et s’oppose violemment à la redistribution des terres. Cette nomination a mis un frein au débat. Au Zimbabwe, les sanctions occidentales ont contraint le gouvernement à rembourser les anciens propriétaires de fermes blancs pour compenser les terres que le président Mugabe avait saisies, conformément à l’accord de Lancaster sur le principe du vendeur et de l’acheteur consentants.

Tant que la question agraire ne sera pas résolue, les Sud-Africains blancs ne seront pas en paix. Tôt ou tard, la lutte pour la terre prendra une autre tournure, comparable, voire pire, que le massacre de Gaza. Je pense que la mesure de la transformation réelle de ce pays, de son passé colonial et de l’apartheid jusqu’à une distribution vraiment démocratique, dépendra directement de l’ampleur de la redistribution des terres aux Noirs. Karl Marx affirmait que l’histoire de toutes les sociétés ayant existé est l’histoire de la lutte des classes. De mon côté, je dirais que l’histoire de toutes les sociétés coloniales ayant existé est l’histoire de la lutte pour la terre. La tragédie de Gaza le rappelle clairement : tant que la question foncière ne sera pas résolue, il y aura une lutte violente pour la redistribution des terres.

JAG – Dans vos mémoires, vous expliquez qu’avant de vous asseoir pour écrire ou avant de vous endormir, vous écoutiez la musique de Curtis Mayfield, Bob Marley, Fela Anikulapo Kuti, Gil Scott Heron et Aretha Franklin7. Cette musique « a appris aux Noir-e-s comment changer les choses8 ». Vous insistez sur l’originalité des textes des pochettes de leurs albums, leur lucidité, leur créativité et leur rythme, sur leur aptitude à produire un état d’esprit propice à entendre et à écouter. En quoi ce mode d’écriture renseigne-t-il sur la façon dont vous avez composé vos propres travaux philosophiques et sur la façon dont vous avez préparé vos étudiants à entendre ce que différentes voix philosophiques avaient à dire ?

MPM – La philosophie est une activité située ; elle ne vient pas de nulle part, ex nihilo. Elle naît d’une situation existentielle ou d’un milieu social dans lequel se niche une réalité existentielle ou une tension sociale, c’est inévitable. Les philosophes sont des êtres humains situés, leurs contributions sont ancrées dans leur expérience, dans une situation vécue. Ayant échoué dans une réalité oppressante, l’apartheid, j’ai tout de suite été passionné par les questions qui ont trait à l’identité raciale et aux différences des expériences que vivent les Blancs, des Indiens, les Colored et les Africains. Cette passion continue de stimuler et d’aiguillonner mon travail philosophique aujourd'hui.

En tant qu’existentialiste africana9, je crois que la philosophie doit s’appuyer sur l’expérience subjective, parce qu’on n’appréhende pas le moi et son angoisse, son bonheur, sa colère, son anxiété, sa douleur, etc., par une contemplation hors-sol, il faut se les approprier intérieurement. Je dirais même plus, pour les existentialistes, la philosophie n’est pas seulement une quête intellectuelle, c’est aussi une façon d’être, de s’emparer des réalités de l’expérience vécue. L’être humain n’est pas seulement un être rationnel, c’est aussi un être passionné et spirituel. Autrement dit, pour les existentialistes, la philosophie n’est pas uniquement une introspection abstraite ou une méditation distante, c’est une participation émotionnelle entière au drame de l’existence. Cette conception du monde s’applique directement au jazz – et peut-être à la musique dans son ensemble – parce que le jazz, pour moi, est une interprétation musicale personnelle, passionnée et subjective du monde.

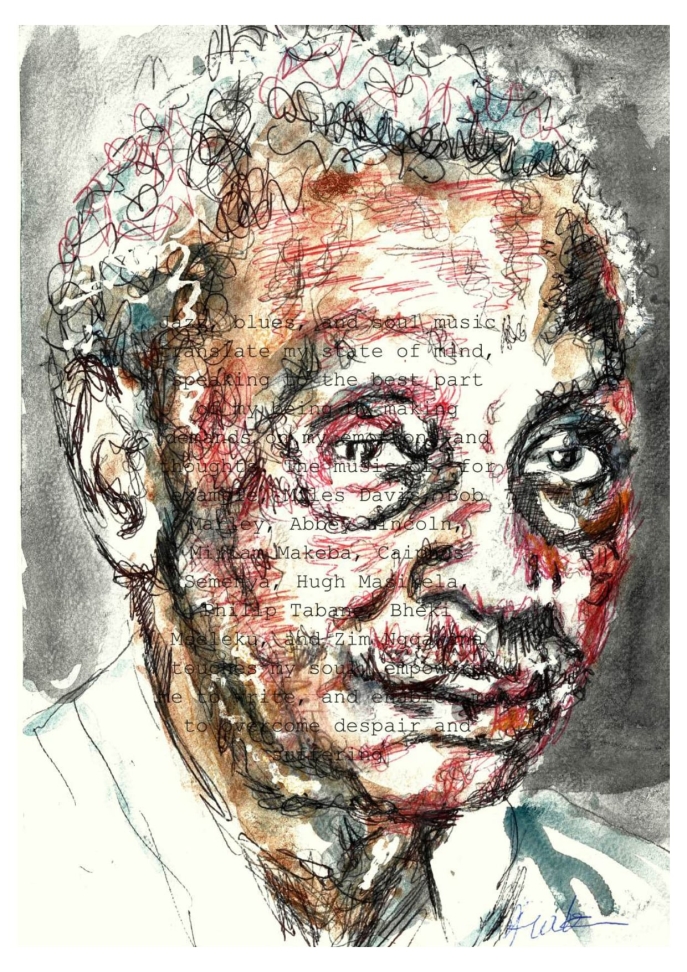

Le jazz, le blues et la musique soul traduisent mon état d’esprit et s’adressent au plus fort de mon être en sollicitant mes émotions et mes pensées. La musique de, par exemple, Miles Davis, Bob Marley, Abbey Lincoln, Miriam Makeba, Caiphus Semenya, Hugh Masikela, Philip Tabane, Bheki Mseleku et Zim Ngqawana touche mon âme, elle me donne le pouvoir d’écrire et m’aide à surmonter le désespoir et la douleur. Souvent elle m’apporte de la joie et du bonheur face à des épreuves et des peines épouvantables, indicibles. En un mot, la musique m’oblige à affronter la question philosophique fondamentale, qui consiste à savoir ce que signifie être humain. Elle me pousse à réaliser que la séparation entre émotion et raison est discutable et peu convaincante.

Comme je l’ai mentionné ailleurs, je ne dirais pas que je me sers consciemment du jazz comme d’un mode d’écriture pour articuler mon travail philosophique. Peut-être que certains philosophes noirs, qui sont aussi musiciens, dont Lewis Gordon ou Tommy Lott, ont transféré leur sensibilité musicale et leur sens du rythme directement dans leurs écrits. Je ne peux pas dire que je jouais, ni que je joue, dans cette cour. Cependant, comme je pense souvent avec mes oreilles, j’ai toujours été très sensible à la musique socialement et politiquement radicale. La force des messages politiques et sociaux de la musique de Curtis Mayfield, Bob Marley, Fela Kuti, Gil Scott-Heron, Aretha Franklin, Abbey Lincoln et Max Roach faisait écho à ma situation de sujet noir opprimé. Leur musique s’adressait au plus fort de moi-même. Un exemple, dans « Redemption Song », quand Bob Marley chante « Émancipez-vous de l’esclavage mental, personne d’autre que nous ne peut libérer nos esprits […]. Combien de temps encore tueront-ils nos prophètes, alors que nous restons là à regarder sans rien faire ?10», j’entends l’appel de Stokely Carmichael (Kwame Ture), Steve Biko, W.E.B. Du Bois, Frantz Fanon, Ngũgĩ wa Thiong’o, et beaucoup d’autres qui nous implorent, moi et mes camarades Noirs, de libérer et de décoloniser nos esprits. Dans Drums Unlimited, quand les percussions de Max Roach commencent à ressembler aux mitraillettes qui ont tué des Noirs au Congrès panafricain de Sharpeville, organisé en 1960 pour protester contre la loi sur le pass [passeport intérieur], ou quand Curtis Mayfield chante « Nous, peuple plus sombre que le bleu11 », c’est une source d’inspiration qui m’incite à continuer à me battre pour la justice dans mes textes, justement en vertu de ma facticité en tant que personne « plus sombre que le bleu », une couleur qui a évidemment et spontanément fait de moi une victime des lois sur le pass à l’époque de l’apartheid.

Mes écrits n’étaient pas seulement inspirés par la musique en soi. Les paroles attirant aussi mon attention sur les souffrances politiques, sociales et économiques des Noirs. Elles m’ont permis de comprendre que la lutte du peuple noir, partout dans le monde, même si elle diffère à certains égards, est fondamentalement la même. Le Mouvement de la Conscience Noire a fait le lien entre la musique et les discours. Les chansons de Curtis Mayfield, dont « If there’s a Hell Below We’re All Going to Go » ou « We’re a Winner » ; « Respect » et « A Change is Gonna Come » d’Aretha Franklin ; « Crazy Boldheads », « War » et « Redemption Song » de Bob Marley ; « Zombie », « ITT » et « Sorrow Tears and Blood » de Fela Kuti ; « The Revolution Will Not Be Televised » et « Johannesburg » de Gil Scott-Heron ; « Stimela » de Hugh Masekela ; l’album de Harry Belafonte et Miriam Makeba, An Evening With Belafonte/Makeba, notamment le titre « Maba Yeke » (« Touche pas à nos terres »), qui parle du vol des terres colonial : c’est en écoutant ces chansons que j’ai développé une conscience de moi que je n’aurais sans doute pas eue si je n’en avais pas découvert certaines très tôt dans ma vie. Leurs paroles ont contribué à la conscience de ma situation d’apartheid que j’avais. Ma conscience politique a aussi été nourrie par les discours politiques afro-américains. J’avais des vinyles 33-tours des discours de Malcolm X, Stokely Carmichael et Dick Gregory.

Le jazz, le blues et l’existentialisme ont beaucoup en commun. En tant qu'amateur de jazz et de blues, l’existentialisme s’est très naturellement imposé à moi comme un foyer de réflexion philosophique. Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, par exemple, fréquentaient les clubs de jazz et écoutaient cette musique avec une profonde sensibilité à son sens émotionnel. Ils adoraient le jazz ; ils se l’appropriaient et l’utilisaient dans leurs écrits parce qu’ils l’associaient tous les deux à la catégorie ontologique existentialiste fondamentale de la réalité humaine : la liberté. Cela dit, comme le fait remarquer Colin W. Nettelbec, là où Sartre empruntait au jazz pour éclairer et illustrer sa philosophie, Beauvoir en a tiré un programme d’action.

Sartre a orienté son appréhension du jazz dans le sens de qualités existentialistes critiques : la spontanéité, l’originalité et le renouvellement de soi perpétuels, ainsi que l’aptitude à réunir musicien, instrument et musique en un acte unique tourné vers l’avenir. Il envisageait le jazz comme une forme de jaillissement émotionnel de liberté. Pour lui, le jazz encourageait l’ouverture, ce qui explique que le changement était possible. De fait, Sartre – et même Beauvoir – a fusionné le jazz et l’existentialisme pour mettre en avant des aspects importants et cruciaux de sa philosophie. Le jazz était l’expression musicale de la liberté existentielle qu’il analysait dans ses écrits philosophiques. J’étais comme le personnage de La Nausée, Antoine Roquentin, j’avais tendance à neutraliser la nausée existentielle terrifiante liée à la contingence et à l’absurdité de mon existence en tant qu’individu noir, né dans un monde d’apartheid anti-noir, en écoutant du jazz, notamment du blues12.

En tant qu'Africain profondément colonisé, auquel on a appris à valoriser la langue anglaise et à intérioriser le mensonge qui veut qu’on est d’autant plus humain qu’on est capable de parler et de maîtriser l’anglais, j’étais émerveillé par la créativité et la rythmique des critiques de jazz, entre autres, qui rédigeaient les textes des pochettes des vinyles. Mes critiques préférés étaient Leonard Feather, Nat Hentoff et Ralph J. Gleason. Par exemple, sur la pochette de Bitches Brew, de Miles Davis, Gleason avait des mots magnifiques à propos de la musique : « Il arrive que je me dise que ce qu’il faut, c’est dire aux gens que c’est là, parce qu’au fond, dans ce monde plastifié, ils ont le réflexe automatique de penser que si quelque chose porte telle ou telle étiquette, c’est tout ce qu’il y a dedans, alors qu’on est toujours surpris de découvrir que dans Blake, Ginsberg, Coltrane ou Stravinsky il y a plus que ce à quoi on s’attendait.13 »

Comme la musique africaine radicale (par exemple, An Evening with Belafonte/Makeba [1965] de Harry Belafonte et Miriam Makeba) était interdite par la commission de censure de l’apartheid, nous étions évidemment attiré-e-s par la musique afro-américaine engagée. Des albums et des chansons de jazz radicales – des titres tels que « The Freedom Now Suite » et « Sharpeville » de Max Roach ; « From South Carolina to South Africa », « The Revolution Won’t Be Televised » et « Johannesburg » de Gil Scott-Heron ; « Strange Fruit » de Billie Holiday ; « Mercy, Mercy, Mercy !! » de Cannonball Adderley ; « Work Song » ou « Country Preacher », « That Lucky Old Sun » de Louis (Satchmo) Armstrong ; « Mr. Freedom X » de Miles Davis ; « Driva’ Man » d’Abbey Lincoln ; « Mendacity », etc : non seulement ces titres ont été des sources d’inspiration pour nous, mais ils nous ont permis d’espérer qu’un jour les choses changeraient et que, comme l’écrit Max Roach, la liberté serait pour maintenant – « Freedom Now14».

Outre le jazz, il y avait des genres auxquels étaient aussi sensibles les Noirs sud-africains urbains et engagés, notamment la musique soul, dont « Say It Loud, I’m Black and I’m Proud », la chanson révolutionnaire de James Brown, et « Young, Gifted and Black » de Nina Simone. Personnellement j’aimais la musique de Curtis Mayfield et ses paroles radicales, dont celles des albums There’s No Place Like America Today et Curtis Mayfield Live, la dimension sociale des chansons de Marvin Gaye et, bien sûr, l’inimitable Bob Marley. Comment peut-on être noir, conscient de l’être et oublier la chanson de Bob Marley, « War », qui affirme que le conflit est inévitable là où le racisme règne en maître ? L’esprit et la musique rebelle de Fela Anikulapo Kuti ont aussi eu une profonde influence sur moi. Mais quelles que soient ces influences, le jazz a été, et reste, la forme musicale dominante qui m’inspire, qu’il s’agisse de mes textes ou de ma vie.

JAG – Vous avez été profondément marqué par La Pédagogie des opprimés de Paulo Freire. Bien qu’interdite dans l’Afrique du Sud de l’apartheid, vous avez souvent utilisé sa « méthodologie pédagogique » dans votre enseignement, quand vous donniez des cours à l’université, au Workers’ College de Durban, mais aussi dans des ONG et des associations d’habitants de bidonvilles et de projets en milieu rural. Outre la mise en avant de l’aversion du régime d’apartheid pour la liberté de pensée, qu’est-ce qu’impliquait votre propre travail pédagogique quant à ceux qui peuvent s’engager dans une démarche philosophique et s’y épanouir ? Compte tenu des inégalités qui limitent toujours l’accès aux études, pensez-vous que la philosophie et son enseignement, ainsi que l’écriture philosophique, doivent perdurer au sein des établissements d’enseignement supérieur et au-delà ?

MPM – En effet, la pédagogie critique de Paulo Freire, avec son parfum existentialiste, a été une source d’inspiration pendant toute ma carrière d’enseignant. Ses idées m’ont suivi au fil de mon parcours universitaire, mais aussi quand j’enseignais au Workers’ College de Durban et dans des ONG. Au Workers’ College, sa pédagogie critique avait une dimension pédagogique d’autant plus intéressante que les travailleurs avaient une expérience pratique solide, ils étaient politisés et sensibles aux contradictions de leur situation de groupe à la fois opprimé et exploité.

Mon introduction à la pédagogie révolutionnaire de Freire date du jour où j’ai lu son livre fondateur, La Pédagogie des opprimés15, que j’avais acheté dans un café du centre-ville de Johannesburg qui vendait des livres révolutionnaires et qui, pour je ne sais quelle raison, avait échappé à la vigilance de l’omniprésente police de sécurité de l’apartheid. Ce texte m’a obligé à adopter une nouvelle vision. J’en suis venu à considérer l’éducation comme un lieu où l’on cultive une réciprocité écrasante entre apprenants et enseignants. Compte-tenu de mon expérience d’élève et d’étudiant confronté à l’autoritarisme des enseignants, les idées de Freire m’ont amené à repenser l’idée même de la relation entre éducateur et apprenant, y compris hors du système éducatif « bancaire » classique où j’ai été formé et socialisé.

Le système traditionnel que Paulo Freire qualifie de « bancaire » est un système qui apprend aux étudiants à ne pas participer activement au processus d’apprentissage, au contraire on les encourage à être de simples récepteurs et reproducteurs passifs des informations transmises par un enseignant omniscient. Pour Freire, l’éducation doit être dialogique, elle doit être dangereuse, surtout pour ceux qui redoutent qu’on pose des questions qui dérangent sur le colonialisme, le capitalisme et l’oppression raciale, culturelle, sociale ou de genre. L’éducation, pour Freire, devrait viser la transformation de notre monde.

Je note que beaucoup de mes étudiants à l’université ont commencé par résister à la méthode d’enseignement freirienne. Ils étaient habitués à être nourris à la petite cuillère et à régurgiter mot pour mot ce qu’on leur enseignait. Naturellement, on ne peut pas leur en vouloir. Les enseignants blancs, qui s’exprimaient en afrikaans – et avaient eux-mêmes des cours en afrikaans et un rapport compliqué avec l’anglais, une langue qu’ils détestaient – leur imposaient de répéter texto les notes qu’ils leur dictaient. Par ailleurs, la plupart des étudiants africains – moi, par exemple, quand j’étais dans la même situation – avaient du mal à s’exprimer en anglais, qui n’est pas notre première langue. Ils avaient naturellement tendance à éviter de participer activement de peur de révéler la faiblesse de leur anglais ou de se ridiculiser. Dans ce cas, je les encourageais à s’exprimer dans leur langue africaine ou dans une autre langue. Plus tard, ils ont fini par apprécier l’esprit non autoritaire de mes cours et peu à peu par se sentir libres d’y participer.

En réalité, une grande partie de la pensée de Paulo Freire avait déjà été reprise par Steve Biko et l’Organisation des étudiants sud-africains (SASO), qui a donné naissance au Mouvement de la conscience noire. C’est à Freire qu’ont été emprunté-e-s la notion toujours révolutionnaire d’« éduquer pour libérer » et le concept transformateur de conscientisation. La conscientizaҫȃo de Freire consiste à apprendre à percevoir les contradictions sociales, politiques et économiques, et à agir contre l’oppression de certains éléments de la réalité. En bref, la conscientisation, qui a toujours été le leitmotiv de mon projet d’enseignement, fait référence à l’éveil d’une conscience critique et à la nécessité d’appliquer cette critique à toutes les facettes de l’expérience vécue noire. Je citerai un élément clé des idées de Freire – qui m’est resté en mémoire – : souscrire à l’idée que l’enseignement doit être un acte politique directement lié à la production, à la politique et aux conditions sociales afin de se préparer à une société qui est encore à venir.

J’ai toujours pensé qu’il fallait que les étudiants apprennent à apprécier la situation socio-historique dans laquelle ils vivent ou se trouvent. Dans mon cours de philosophie politique, par exemple, au Workers’ College ou dans les séminaires d’organisation de la société civile, le chapitre de Fanon, « Mésaventures de la conscience nationale », dans Les Damnés de la terre16 me servait de tremplin pour critiquer l’Afrique du Sud de l'apartheid et de « l'apartheid post-apartheid ». Le projet et l’objectif fondamental de ma pratique pédagogique venaient du concept de conscientisation de Freire, adopté plus tard par le Mouvement de la conscience noire dans ses universités d’été. Le but était de favoriser, de restaurer et réaffirmer la dignité politique, sociale et culturelle des Noirs et de leurs expériences en cultivant leur conscience de soi.

Le travail de Paulo Freire a émergé en Afrique du Sud à un moment critique d’éveil de la conscience, un moment où les Noirs commençaient à remettre profondément en question la politique de domination et la logique de l’apartheid anti-noir. Emballés par la méthode de Freire, les dirigeants du Mouvement de la conscience noire ont demandé à Anne Hope, une experte qui donnait des cours de formation à la pédagogie de Freire à Johannesburg, de les soutenir. Ses leçons ont effectivement été suivies par les membres du Mouvement de la conscience noire qui participaient au Programme de la communauté noire (Black Community Programme) et donnaient des cours d’alphabétisation dans les communautés où ils travaillaient. J’ai assisté à une de leurs sessions quand j’étais étudiant et préparais l’équivalent de ma licence, et j’y ai puisé des idées très précieuses sur la manière de donner des conférences et de mener des séminaires.

La philosophie a une caractéristique importante : elle ne peut pas se limiter à la sphère académique. Autrement dit, vous n’avez pas besoin d’avoir un diplôme officiel de philo ni d’être étudiant en philo dans une institution universitaire pour découvrir la philosophie, en tirer profit, voire, pour être en mesure de promouvoir des théories philosophiques. Prenez les figures dominantes de la philosophie occidentale, beaucoup n’avaient pas de diplôme officiel. Les idées et les écrits philosophiques transcendent les établissements d’enseignement. En Afrique du Sud, le Mouvement de la Conscience Noire en est un parfait exemple. Quand j’ai publié mon premier article sur Steve Biko en tant que philosophe africana17, un critique m’a objecté que Biko n’avait pas fait d’études de philosophie, mais de médecine18. Non seulement vous n’avez pas besoin de faire des études de philo pour être considéré comme un ou une philosophe, mais vous n’avez même pas besoin d’être allé à l’université. Odera Oruka, dans sa Sage Philosophy, montre très bien qu’autrefois les sages africains étaient des philosophes. Marcel Griaule aussi exhibe la structure de la cosmologie d’Ogotemmêli dans ses Entretiens avec Ogotemmêli (1965). La philosophie de Fanon a effectivement trouvé un toit parmi les mouvements qui défendent les habitants des bidonvilles et les pauvres, comme Abahlali baseMjondolo, et les mouvements de la société civile, comme Black First Land First et Landless People’s Movement. Beaucoup de jeunes Noirs, qui ne sont ni étudiants ni affiliés à un établissement d’enseignement supérieur, sont des lecteurs avides et dévoués de Fanon, de mes textes, de Tendayi Sithole, Chabani Manganyi, Lewis Gordon, Mogobe Ramose et d’autres écrits philosophiques. À un moment dans ma vie, j’étais proche de, et je travaillais avec Andile Mngxitama, leader de Black First Land First et ancien membre exécutif des Combattants pour la liberté économique (EFF). En tant que rédacteur en chef d’une revue radicale, New Frank Talk : Critical Essays on the Black condition, Mngxitama a publié mon article non universitaire, « Le racisme psychosexuel et le mythe de la libido noire19 ». Pour toucher un public plus large, j'ai publié au cours des années dans la presse nationale, notamment dans City Press (Johannesburg), The Sunday Times (Johannesburg), The Mail & Guardian (Johannesburg) et The Mercury (Durban).

Je conclurai en disant que, grâce à certains de mes travaux et à ceux d'autres philosophes noir-e-s de ce pays, j’ai compris à quel point les gens – surtout les jeunes, les étudiants et les militants – avaient besoin de textes, d’articles et de commentaires de médias réfléchis sur les questions politiques, socio-économiques et culturelles. L’accueil réservé au livre que j’ai écrit sur Steve Biko et aux nombreuses revues universitaires et articles de presse que d’autres philosophes, dont Sarah Setlaelo, et moi avons publiés m’a permis de prendre la mesure de la soif des gens, hors du monde universitaire, pour une réflexion philosophique sur ce qu’ils font et ce qui leur arrive. C’est pourquoi les philosophes doivent avoir le courage d’abandonner la sécurité, la facilité et le confort de l’université pour s’adresser à des personnes extérieures au monde académique en s’emparant de questions qui les concernent, qu’elles soient d’ordre individuel, sociopolitique, économique ou religieux. « Chaque génération, comme le disait Fanon, doit […] découvrir sa mission, l’accomplir ou la trahir20. » Autrement dit, chaque génération a sa propre responsabilité. Tout ce que pouvons faire, c’est non pas lui imposer, mais la sensibiliser à, ses responsabilités. Contribuer à ce qu’elle prenne conscience de sa situation et de son expérience vécue.

JAG – Vous dites que la philosophie « vous trouve et ne vous lâche plus21 ». En même temps, dans vos mémoires, vous avouez que face au peu de jeunes, femmes et hommes, noirs aspirant à devenir philosophes, vous vous demandez s’il est possible de les convaincre de suivre votre voie. Face à de nombreux dénis – dénis de mentors qui soient de vrais philosophes, non racistes ; dénis de bibliothèques qui aient des livres de philo dans votre langue maternelle ; déni de visibilité pour votre propre monde –, l’amour de la philosophie correspondait à une forme de résilience et de volonté dans un régime d’apartheid fondé sur le nihilisme et l’oppression. Cet amour allait avec la liberté de l’autodéfinition qui ré-humanise. Pouvez-vous nous en dire plus sur la manière dont votre amour de la philosophie a nourri la résilience, la détermination et l’autodéfinition qu’il faut avoir pour faire face à l’adversité, et pourquoi ces valeurs méritent d’être adoptées et affirmées ?

MPM – Comme je l’ai raconté dans mes mémoires,22 la sagesse des townships (la vie) m’avait habitué à l’idée qu’une personne ayant des idées brillantes, intelligentes et profondes soit forcément un ou une psychologue. Il suffisait que quelqu’un ait une idée brillante et inattendue qui nous en mettait plein la vue pour qu’on dise : « Il ou elle nous la joue psychologue. » Quand je suis entré à l’University of the North (Turfloop) – soit dit en passant, c’était la première fois que je voyais et que je mettais les pieds sur un campus universitaire –, je me suis inscrit en premier cycle en choisissant la psychologie et l'histoire comme matières principales. Quand j'étais étudiant dans cette Historically Black Institution, il n'y avait pas de programme d'orientation ou d'accompagnement professionnel. J’ai coché « philosophie » parce que c’était au programme, pas parce que je savais ce que c’était. C’est simple, je n’en avais pas la moindre idée. J’ai des collègues afro-américains qui pourraient dire qu’ils ont été attirés par la philo dès leur plus jeune âge – par exemple, Lewis R. Gordon, Michele M. Moody-Adams, Anita L. Allen ou George Yancy –, mais pas moi23.

Franchement, je voulais me concentrer sur une matière qui traite d’idées nobles, mais je confondais psychologie et philosophie. Avant mes études, j’étais tombé sur un livre de David Hume, le Traité sur la nature humaine, et sur les Deux traités du gouvernement civil de John Locke, à la bibliothèque de mon ancien township, qui entre-temps avait été reclassé en Zone Indienne alors qu’on nous avait déplacés dans un quartier à vingt kilomètres de la ville blanche. J’ai essayé de lire Hume et Locke sans savoir qu’il s’agissait de textes de philo. Tout ce que je savais, c’est que je découvrais des idées particulièrement intéressantes sur l’être humain, même si ma compréhension était limitée. La psychologie, en première année, était en fait l’étude sans intérêt du cerveau, de l’œil, du système nerveux, bref, de la psycho-physique. La philosophie, en revanche, se révélait passionnante et comprenait des thèmes tels que l’existence de Dieu, la réalité, l’égalité et la liberté, même se ces thèmes étaient souvent envisagés sous l’angle analytique ou linguistique. Dans l’université où j’étais, l’initiation à la philosophie ne commençait pas par l’histoire de la philosophie. On y enseignait une philosophie systématique centrée sur des thèmes ou des problèmes philosophiques, plutôt que l’approche historique classique qui commence par les présocratiques, les philosophes grecs tels que Platon et Aristote, et se poursuit jusqu’aux Lumières et la philosophie moderne.

Heureusement, la philosophie professionnelle était abordée suivant deux perspectives différentes : la philosophie analytique anglo-américaine et ce qu’on appelle curieusement la « philosophie continentale » – je dis « curieusement » parce qu’il y a sept continents dans le monde, or l’expression n’en désigne qu’un. La philosophie continentale comprenait l’existentialisme, l’herméneutique, la phénoménologie, etc. J’ai très vite découvert la Phénoménologie de la perception de Maurice Merleau-Ponty et L’Être et le néant de Jean-Paul Sartre, qui traitent de la phénoménologie du corps et de la liberté humaine24. J’ai tout de suite été particulièrement attiré et séduit par Sartre. Comme j’étais en quête de liberté, l’analyse sartrienne de la liberté, de la responsabilité, du choix, de l’action, de la mauvaise foi, de la conscience et de la souffrance a eu une profonde influence sur moi. J’ai compris que c’était le genre de philosophie dont je voulais faire un objectif de vie. Je suis devenu accro à l’existentialisme et j’ai fini par faire un PhD sur Sartre et le racisme. La principale leçon que j’ai tirée de mon amour de la philosophie, c’est que, contrairement aux disciplines qui vous préparent au marché du travail pour que vous gagniez de l’argent, la philosophie tend vers la libération mentale et la liberté.

La liberté et la souffrance sont infiniment et intimement liées et interdépendantes. Rappelez-vous la déclaration apparemment paradoxale de Sartre pendant l’Occupation : « Jamais nous n’avons été plus libres que pendant l’occupation allemande25 ». L’expérience de la liberté passe par l’acte qui consiste à résister à la souffrance. La souffrance, par nature, exige sa propre élimination, autrement dit, elle exige de s’en libérer. Comme le dit Sartre avec son petit côté hégélien : « La souffrance comporte en elle-même son propre refus […] elle s’ouvre sur la révolte et sur la liberté26. » Autrement dit, la souffrance que j’ai endurée, comme tant de Sud-Africains noirs, portait en elle un refus de la souffrance. Cette prise de conscience était une lueur d’espoir pour l’avenir, une forme d’optimisme, l’idée que les choses ne sont pas forcément ce qu’elles sont, que, comme le dit le chanteur de soul afro-américain Sam Cooke, « A Change is Gonna Come » (1963). L’espoir pour l’avenir, et le sentiment que nos souffrances et nos sacrifices avaient un sens, faisaient partie des conditions mêmes de la résistance, de la résilience et de la survie face à la violence de l’apartheid. C’était aussi la condition de possibilité de ma quête d’immersion philosophique. Sans espoir, c’est le désespoir absolu, le nihilisme, l’angoisse et le tremblement. Avec l’espoir, il y a la conviction d’un progrès inexorable vers la liberté.

Le travail de Sartre sur la conscience m’a évidemment orienté vers la philosophie de la Conscience Noire. Mes débuts à l’University of the North correspondent aux années qui ont vu naître l’Organisation des étudiants sud-africains (SASO), un mouvement étudiant noir issu de l’Union nationale des étudiants sud-africains (NUSAS), dominée par les Blancs. Sartre et l’existentialisme ont eu une influence considérable sur mon appréciation et ma compréhension de la philosophie de la Conscience Noire. Le rapport entre Sartre et la Conscience Noire est d’ailleurs à l’origine de mon premier livre, Biko : Philosophy, Identity and Liberation27. En effet, la sensibilité sartrienne exige que philosopher soit directement lié à des situations existentielles concrètes.

L’œuvre philosophique de Frantz Fanon a aussi contribué à mon parcours philosophique. C’est en lisant clandestinement ses livres – interdits par la commission de censure du régime d’apartheid en vertu de la loi n° 44 de 1950 sur la répression du communisme –, que j’ai compris que ma vie était reflétée par ce qu’il disait dans son analyse du système colonial et raciste. J’ai grandi dans un township qui correspondait à la structure manichéenne du peuplement colonial que décrit Fanon dans Les Damnés de la terre et à l’aliénation telle qu’elle est articulée dans Peau noire, masques blancs. Le classique de Noel Chabani Manganyi, Being-Black-in-the-World (1973), publié alors que je venais d’avoir mon diplôme de premier cycle, a aussi eu une influence considérable sur moi, non seulement à cause de son contenu, mais parce que, pour la première fois, un homme noir avait le courage et l’audace de publier un texte philosophique en bravant la politique d’intimidation du régime d’apartheid. Comme c’était un psychologue, Manganyi est devenu pour moi un modèle lointain – lointain parce qu’il travaillait dans un domaine différent, la psychologie, mais important en tant qu’intellectuel noir. J’y voyais la preuve qu’un homme noir pouvait se plonger sans problème dans la philosophie. Mon premier Phd, avorté, à l’University of Cape Town s’appuyait sur ses travaux.

Finalement, on ne naît pas avec une nature particulière, avec un être particulier, déterminé et prédestiné. Un ou une professeur de philo est avant tout un être humain. Autrement dit, on ne naît pas philosophe, on le devient, pour reprendre la célèbre formule de Simone de Beauvoir, « on ne naît pas femme, on le devient28 ». Personne ne naît autrement qu’en étant humain. Chacun, chacune agit ou choisit de devenir quelque chose ou quelqu’un. Une femme naît femme, mais choisit de devenir femme en faisant des choses dites féminines. Une personne commence par exister en tant qu’homme ou femme biologique, puis devient ce qu’elle fait d’elle-même. Ce qui veut dire qu’un être humain n’est que la somme de ses actions. Un criminel ou un prêtre, par exemple, se fait criminel ou prêtre par ses actes. Chacun, chacune de nous – justement parce que nous nous choisissons individuellement – est responsable de ce qu’il ou elle devient. Je suis celui que et ce que j’ai choisi d’être. J’ai donc l’entière responsabilité de mon choix sur mes épaules. Je ne suis pas né philosophe, j’ai choisi de l’être en vertu de mes actes et je dois assumer ce que signifie et implique d’être perçu comme tel.

Le « grand apartheid » et la déshumanisation qui va avec ont provoqué une telle souffrance que nous avons été plusieurs à éprouver et entretenir un sentiment de révolte et un amour de la liberté. En conséquence, la philosophie, pour moi, est devenue une nécessité, le désir et l’espoir d’être une personne différente de celle que j’étais, un être transformé, un être libre. La philosophie m’a fait et j’ai essayé de faire de la philosophie. Elle m’a offert une conscience survivaliste et radicale qui m’a permis de faire face aux limites qui m’étaient imposées et de philosopher.

JAG – Dans votre entretien avec Rosemere Ferreira da Silva, en 2020, vous dites que la langue parlée dans les townships où vous avez grandi était une langue créolisée/patoisante qui mêlait des éléments linguistiques des Pedis, des Tshangaans, des Vendas et des Xhosas, entre autres. Quand vous discutez avec les mouvements étudiants qui militent pour la décolonisation des programmes et de la vie sud-africaine en général, comment réagissez-vous, sachant qu’il n’y a pas de littérature philosophique rédigée dans les différentes langues maternelles des étudiants ? Est-il existentiellement, intellectuellement et politiquement vital que cette littérature reflète toutes ces langues maternelles, celles qui sont radicalement créolisées, et celles qui correspondent aux différentes nations de l’Azania ?

MPM – Permettez-moi de commencer par rappeler qu’on n’insistera jamais assez sur la centralité de la langue dans un pays (post)colonial. C’est une question à laquelle se sont attelés les philosophes, les spécialistes de la littérature et les intellectuels africains en général. La « question de la langue » dans la littérature africaine, et dans la philosophie africaine, est une des questions les plus controversées du discours colonial et du discours postcolonial. Le dilemme qui consiste à choisir d’écrire dans sa langue maternelle ou dans la langue du colonisateur a suscité des réactions passionnées chez des écrivains africains comme Ngũgĩ wa Thiong’o, Ama Ata Aidoo, Chinua Achebe, Gabriel Okara, Es’kia Mphahlele, Wole Soyinka et d’autres.

Ce discours est en fait un débat qui oppose deux positions rivales : (a) l’argument rétentionniste et (b) l’argument culturaliste. Pour la première position, les langues européennes jouent un rôle socio-politique unificateur qui pallie les fractures linguistiques créées par la pléthore de segments linguistiques des communautés africaines contemporaines. Les langues européennes servent de force de cohésion et d’unification dans les nations postcoloniales africaines, il faut donc les encourager. La thèse de la « domestication » est une version légère de la position rétentionniste qui vise à fusionner le phrasé des langues africaines avec l’anglais, mais un anglais moins marqué par la culture anglaise. Par exemple, Chinua Achebe, Es’kia Mphahlele et Gabriel Okara ont essayer de créer une langue hybride qui localise l’anglais en tenant compte des idiomes, des métaphores et du symbolisme africains, et des expériences africaines. L’Afrique du Sud connaît une autre forme de domestication, qui est celle des langues créolisées et urbaines des townships qu’on appelle le flytaal, le tsotsitaal, le wittie ou l’isicamtho29. Le problème de ces langues créoles, c’est qu’il n’existe pas de version unique qui pourrait être adoptée à l’échelle nationale. Ce ne sont pas seulement des langues régionales, ce sont surtout des langues urbaines, qui sont différentes des langues rurales et varient d’une ville à l’autre. Même si l’afrikaans, la base, est le même, puis fusionne avec des mots espagnols, anglais, zoulou, sotho, venda, pedi et xhosa, les différences régionales sont telles que la possibilité d’écrire dans ces langues créolisées est limitée, ce qui pose problème.

Les culturalistes refusent d’utiliser des langues européennes en littérature ou en philosophie pour la simple raison qu’apprendre et parler une langue, selon Fanon, c’est s’approprier son monde, sa culture. Il s’agit de protéger, de préserver et de maintenir la différence culturelle et le patrimoine africains. Les langues africaines sont les véhicules qui permettent à cette spécificité politique, historique, culturelle et philosophique de s’accomplir. Ngũgĩ wa Thiong’o est la figure dominante de la position culturaliste. Il s’appuie sur l’hypothèse du déterminisme linguistique de Sapir-Whorf pour affirmer que la langue détermine l’ontologie fondamentale et la métaphysique culturelle d’une personne. Ngũgĩ conçoit alors la langue comme un réservoir de culture doué d’un statut ontologique, et un outil ou une technologie de pouvoir. Il explique que la domination des langues autochtones par la langue des puissances impériales est essentielle à la domination de l’univers mental des colonisés.

Beaucoup de choses plaident en faveur de la position de Ngũgĩ. Rappelez-vous la vérité douloureuse de ce qu’observe Sartre dans « Orphée noir », observation à laquelle nous avons été confrontés au plus fort de l’apartheid. Dans son esprit, pour que les militants et les mouvements de résistance puissent inciter, et appeler à, la solidarité entre colonisés opprimés, les dirigeants devaient nécessairement s’appuyer sur la langue de l’oppresseur. Ce qui voulait dire que le colon devenait le médiateur entre les masses colonisées et leurs dirigeants, une présence au cœur de l’absence, même dans les réunions les plus secrètes. Le problème, c’est que les mots et la syntaxe de la langue du colonisateur sont fondamentalement inaptes à fournir au colonisé les moyens de parler de lui-même et de ses aspirations. Les propos de Sartre soulèvent la même question que le fameux « Les outils du maître ne détruiront jamais la maison du maître » d’Audrey Lorde. Ces outils, explique Lorde, « peuvent éventuellement nous permettre, provisoirement, de le battre à son propre jeu, mais jamais ils ne nous permettront de provoquer un vrai changement30. » Parler et manier la langue de l’oppresseur pour se libérer de son oppression, c’est paradoxalement freiner l’effort de libération.

Sur le plan politique et idéologique, la langue devient un instrument de pouvoir qui a partie liée à la classe, à la race et à la culture. Dans une situation coloniale ou néocoloniale, seule une poignée de gens acquiert un statut petit-bourgeois (intellectuel) grâce à l’éducation coloniale. Comme chaque langue a des mots chargés de connotations idéologiques et des valeurs qui pèsent, les personnes qui l’apprennent absorbent et intériorisent l’idéologie de la classe dirigeante. Elles finissent par envisager la langue et les valeurs du colonisateur comme une source de lumière et de progrès social. En cherchant à devenir européens, les colonisés sont de plus en plus aliénés dans leur individualité et leur culture, bref, dans leur africanité.

La conscience coloniale a malheureusement pénétré la psyché de la plupart des Sud-Africains noirs à tel point que, pour reprendre Fanon, un Africain en Afrique du Sud est proportionnellement plus blanc ; autrement dit, les Sud-Africains noirs sont d’autant plus susceptibles de devenir de vrais êtres humains qu’ils maîtrisent la langue anglaise. L’anglais s’est infiltré dans les recoins secrets des Africains : foyers, réunions, rassemblements, littérature, philosophie, cinéma, télévision, téléphones et ordinateurs portables, avis du gouvernement, procédures judiciaires, publicité, bâtiments publics, famille et relations interpersonnelles. Cela dit, c’est surtout un phénomène de classe, une tendance majoritairement bourgeoise qui fait que les familles noires préfèrent l’anglais et que les élèves noirs sont obligés de parler anglais non seulement à l’école, mais chez eux. La plupart des bourgeois africains, conscients de la réalité douloureuse qui fait des langues européennes, non seulement celles des centres de pouvoir, mais celles de la chance et de la survie à l’échelle mondiale, finissent par avoir un mépris pathologique pour leur propre langue africaine. À bien des égards, donc, la langue du colon, dans un contexte postcolonial, est utilisée contre les langues autochtones. Tant que les relations de pouvoir biaisées entre l’Occident et l’Afrique ne seront pas modifiées, les inégalités entre les langues, et leur hiérarchisation, demeureront intactes. Compte tenu des rapports de pouvoir existants, les chances d'utiliser les langues africaines avec succès en philosophie et en littérature semblent minces.

Vu les problèmes pratiques, économiques, de classe, ethniques et même sociaux que pose le fait d’écrire dans sa langue maternelle, on peut imaginer une approche peut-être plus rationnelle, qui tient compte des rapports de pouvoir de fait entre l’Occident et l’Afrique : postuler ce que les psycholinguistes appellent le bilinguisme coordonné. Il s’agit de dire que les êtres humains ont la capacité de maîtriser deux ou plusieurs langues, de telle sorte que ni une langue, ni son bagage culturel et sa vision du monde, ne devient hégémonique. Ce sont des personnes qui sont capables de franchir les frontières culturelles et cognitives pour accéder à un univers mental différent chaque fois qu’elles parlent l’une ou l’autre langue. En substance, comme le souligne Ali al’Amin Mazrui, « un bilingue coordonné “contrôle” les deux cultures et les deux “visions du monde” qui correspondent aux deux langues de son répertoire31. » À mon avis, c’est une position culturaliste plus légère suivant laquelle, comme la langue influence la cognition d’une façon culturellement spécifique, privilégier les langues africaines en Afrique, pour les Africains, est une condition nécessaire au maintien et à la préservation de leur différence culturelle. Le concept central ici est « privilégier », parce que ça n’exclut pas complètement les autres langues, même si le recours aux langues autochtones est fortement recommandé. Il y a, bien sûr, d’autres facteurs qui concourent à influer sur la spécificité culturelle. Mais l’avantage de ce point de vue est son anti-déterminisme, qui crée un espace permettant aux Africains de dénoncer le privilège de langues étrangères tout en écrivant en anglais.

Comme la majorité des Noirs d’Afrique du Sud parlent une des neuf langues africaines, il existe des tentatives visant à écrire dans certaines d’entre elles. Récemment, par exemple, Les Damnés de la Terre, de Fanon, a été traduit en zoulou par Makhosazana Xaba. J’ai d’ailleurs recommandé la publication d’une série d’extraits de sa traduction dans des quotidiens et des hebdomadaires zoulou locaux, notamment Isolezwe et Ilanga. À cause du taux de chômage élevé, beaucoup de gens n’ont pas les moyens, ni même l’idée, d’acheter des livres. En revanche, la plupart ont accès aux journaux. Le problème, en l’occurrence, c’est que cette traduction est destinée à un groupe ethnique précis, elle n’est donc pas accessible aux Sud-Africains qui ne parlent pas le zoulou, comme les Tshivenda, les Xhosa, les Pedi, les Tswana, les Ndebele et les Sotho. Il faudrait des traductions dans ces autres langues. En ce qui concerne la philo, Mogobe Ramose a commencé à rédiger les résumés de ses publications pour le South African Journal of Philosophy en setswana. J’espère qu’il poursuivra en écrivant tout un article en setswana.

JAG – Vous avez une réflexion poignante sur le fait de « payer le prix pour essayer de “dire les choses telles qu'elles sont32” ». Après tout, vous avez consacré votre vie intellectuelle à articuler l’expérience de vie noire et à faire de la philosophie en étant Noir, deux perspectives souvent ignorées dans un monde anti-noir. Parmi ce « prix » à payer, figuraient la retraite forcée et le manque de reconnaissance de votre communauté nationale. Y a-t-il une façon particulière de comprendre le combat et la lutte que l’on mène dans et par le travail intellectuel et éducatif ? Ce combat a-t-il une temporalité particulière, y compris quand le but est de réagir à l’immédiateté en ayant un sentiment d’urgence ?

MPM – Je pense qu’il faudrait commencer par la notion existentialiste de liberté et de responsabilité. Le choix qui consistait à « dire les choses telles qu’elles sont » était un acte libre, un engagement pour une cause précise, qui impliquait d’en assumer la responsabilité. Ça veut dire que le « prix » de la retraite forcée et de la non-reconnaissance émane des choix que j’ai faits, je dois donc en assumer la responsabilité. Par exemple, un sujet noir est toujours libre d’interpréter sa couleur noire positivement ou négativement, mais il n’est pas libre de se transformer en sujet blanc. Si c’était possible, le sujet noir serait son propre fondement, un équivalent de Dieu, ens causa sui, car la liberté totale ne peut exister que pour un être qui est son propre fondement, autrement dit, responsable de sa facticité.

Que je sois noir est un fait acquis, c’est ma facticité, mais c’est le sens que je donne à ma noirceur qui lui donne du poids. Paradoxalement ma facticité limite ma liberté tout en constituant les conditions contre lesquelles ma liberté peut se manifester. Cela dit, dans un monde où il est facile et confortable de vivre sa vie suivant les exigences et les prescriptions sociales, donc dans la mauvaise foi, être sa propre liberté, être rebelle, non-conformiste, refuser de jouer le jeu en suivant des règles bien établies et respectées, se paye au prix fort. Ce qui signifie qu’un individu est libre, comme dirait Sartre, « parce qu’il peut toujours choisir d’accepter son sort avec résignation ou de se révolter contre lui33».

Après ma retraite, j’ai compris que la voie du centrement était situationnelle. Ça veut dire que j’ai pris conscience qu’il me fallait exiger et m’approprier des espaces, intellectuellement et physiquement, dans toutes les situations qui se présentaient, quels que soient les obstacles que je rencontrais. Comme je n’avais plus directement accès aux étudiants, je pouvais, entre autres, lutter contre l’invisibilisation et l’ignorance en produisant des textes. En Afrique du Sud, comme je l’ai indiqué dans mes mémoires, être professeur à temps plein exige un talent, une intelligence et un engagement exceptionnels pour l’enseignement et pour toutes les responsabilités qui vont avec (les classes nombreuses, la correction des copies à noter, les tests et les examens à mettre au point, les réunions du département, de la faculté et du conseil). Comparés aux professeurs américains, les professeurs sud-africains ont une charge administrative et une charge d’enseignement telles qu’ils ont du mal à produire des projets de recherche volumineux. Les professeurs américains ont des assistants d’enseignement (TA) qui les déchargent d’une partie de leurs cours, que les professeurs sud-africains prennent entièrement en charge. D’où la production si faible de la recherche dans ce pays.

Une fois à la retraite, même si j’avais beaucoup publié dans des revues, vu le temps et l’espace dont je disposais, je me suis concentré sur la rédaction de livres. Mes quatre ouvrages ont tous été écrits après ma retraite. Comme je n’avais pas de contact direct avec les étudiants, l’idée était de les atteindre en publiant des essais. À part Sartre on Contingency : Antiblack Racism and Embodiment (2021), le principal objectif des trois autres était d’humaniser la philosophie. La philosophie dont je parle ici n’est pas une philosophie humaniste au sens strict, mais une philosophie qui englobe l’expérience vécue par les Noirs, une philosophie qui est, suivant ce que Steve Biko et le Mouvement de la conscience noire envisageaient, « un mode de vie ». La philosophie comme mode de vie a pour projet fondamental la transformation radicale et concrète de l’être de l’individu, la mise à jour d’une certaine manière d’être-au-monde. Ce type d’horizon philosophique ne vise pas à construire un jargon technique réservé aux spécialistes ni un langage abstrait ésotérique manié principalement par les philosophes professionnels, il s’attache à communiquer avec l’être de la personne individuelle, avec sa propre langue, vécue et expérientielle.

Autre façon de poursuivre le combat, mon engagement au sein d’ONG et de mouvements de la société civile qui ont pu profiter de mes compétences philosophiques. J’ai immédiatement rejoint le Workers’ College où j’avais animé des débats sur Marx, Fanon, le libéralisme, le fascisme, le capitalisme, le socialisme, et mené des projets de développement communautaire. Ce type de travail et d’engagement n’est pas limité dans le temps. Il transcende les limites temporelles, quel que soit la personne au pouvoir, surtout dans cette situation « post-apartheid », qui, pour reprendre la caractérisation de Fanon, se résume à remplacer un type de visage par un autre. Une partie importante de mon travail consiste à localiser et à saluer le travail d’intellectuels qui ont mis en avant certains aspects de la vérité, mais qui ont été dénigrés et qualifiés d’hérétiques, ou sont passés inaperçus à cause du climat raciste qui perdure.

JAG – Pourquoi choisir la voie de la philosophie quand on est une femme noire ou un chercheur, une chercheuse, LGBTQIA+ noir-e ? En quoi est-ce attirant par rapport aux avantages financiers et sociaux qu’offrent la médecine, le droit, l’économie ou la politique ? Je vous pose la question à cause de l’écriture de vos Mémoires, adressées à votre fille, qui n’avait peut-être pas compris qui vous étiez en tant que personne.

MPM – Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, cela dit permettez-moi de proposer une réponse. Ce que la philosophie, en tant que profession ou carrière, peut offrir aux femmes noires et aux personnes LGBTQIA+ noires est exactement ce qu’elle peut offrir aux hommes noirs, aux femmes blanches et aux individus de n’importe quel genre et n’importe quelle orientation sexuelle, en termes, par exemple, de sécurité de l’emploi, de statut social, de possibilités de voyager et de participer à des colloques, etc. Toutefois, le contenu philosophique qui se présente expressément comme une philosophie destinée aux femmes noires et aux personnes LGBTQIA+ noires est d’une importance capitale parce que soit il les autonomise soit il les déshumanise. Entrer dans un espace où il s’agit de réfléchir à des questions qui concernent votre situation prime sur le simple fait de philosopher pour philosopher. Une philosophie pertinente, que ce soit pour les femmes ou les hommes noir-e-s, donne lieu à un pouvoir intégrateur qui permet de relier des idées issues de différents points de vue, au-delà des différences disciplinaires.

Au-delà, je doute que la philosophie académique ait quelque chose de spécial et d’unique à offrir aux femmes noires. La philosophie n’est pas un concept de premier ordre qui fait référence à une entité, un objet ou une chose qu’on appelle philosophie. La philosophie est l’activité des êtres humains, des êtres pensants. Ce sont les êtres humains qui font la philosophie, pas l’inverse. Nous avons évidemment besoin d’avoir des femmes noires philosophes et des personnes LGBTQIA+ noires philosophes, mais la philo ne devrait pas être leur unique voie professionnelle, quelle que soit son importance. Nous avons besoin d’avoir des femmes noires et des personnes LGBTQIA+ dans chaque espace disciplinaire académique, à tous les niveaux. Elles ne sont pas des observatrices passives, agies par la philosophie, ce sont elles qui agissent sur la discipline. La question, comme l’a souligné Anita Allen, consiste davantage à savoir ce que les femmes noires apportent à la philosophie que ce que la philosophie apporte aux femmes noires34. En d’autres termes, que lui apportent les femmes noires, qui serait unique et contribuerait à son expansion et son progrès ? De par leur incarnation et leur situationnalité [situatedness] dans le contexte d’une profession à la fois sexiste et raciste – une profession, je dirais même plus, un monde, qui ne les prend pas au sérieux et remet en question leur pensée critique et originale – les femmes noires et les personnes LGBTQIA+ apportent une contribution précieuse à la philosophie dans la mesure où elles explorent les implications ontologiques, politiques, sociales et épistémologiques de ce que signifie être une femme ou une personne LGBTQIA+ noire en philosophie. Ce qui veut dire que, du point de vue des femmes noires et autres groupes opprimés, faire de la philo, c’est accorder à toute démarche philosophique un genre, une race et une orientation sexuelle, un ensemble de valeurs, une conceptualisation différente de phénomènes tels que l’incarnation, le temps, l’espace et la subjectivité, des théories de la connaissance concurrentes, des formes de langage hautement spécialisées, et l’architecture du pouvoir. En bref, ces personnes apportent à la table philosophique une philosophie de la différence, ce qui revient à dire que les idées sur le genre, la race et l’orientation sexuelle, et ce qu’elles signifient pour la société, peuvent être précieuses pour la philosophie.

Je ne suis pas en train de généraliser sur toutes les femmes noires et tous les groupes LGBTQIA+. Je dis simplement que les personnes qui sont conscientes de leur identité, de la perception et des réactions qu’elles suscitent dans la profession, apportent quelque chose d’unique à la discipline philosophique. La philosophie féministe noire est un très bon exemple. Les femmes noires sont aptes à élargir la portée du discours philosophique en proposant de nouvelles analyses de la notion d’identité et une théorie féministe noire. Il est évident que les femmes et les personnes LGBTQIA+ noires qui s’intéressent et participent activement aux discours philosophiques apportent des perspectives et des arguments qui enrichissent l’expérience philosophique de tout le monde. Je pense à la myriade de contributions des femmes noires à la philosophie. Nkiru Nzegwu, par exemple, a écrit de nombreux articles de revues et chapitres de livres, et des ouvrages entiers sur l’esthétique africaine, l’épistémologie, le féminisme africain et l’art de la diaspora africaine. Son livre Family Matters: Feminist Concepts in African Philosophy and Culture (2006) est sans conteste classique. Elle a aussi co-fondé la revue International Society for African Philosophy and Studies. Sophie B. Oluwole a dirigé le département de philosophie de l’université de Lagos pendant des années et contribué au développement de la philosophie au Nigeria. Quant à Marie Paulin Eboh, son apport à la philosophie nigériane et à l’émancipation des femmes noires est connu. La professeure Ratnamala Singh, qui m’a fait découvrir Durban, dirigeait le département de philosophie de l’université de Durban Westville. Elle a beaucoup apporté à la philosophie et à l’éducation en Afrique du Sud. Enfin, je citerai les contributions de Joyce Mitchell Cook, Angela Davis, Anita Allen, Kathryn Sophia Belle et bien d’autres, très précieuses.

JAG – Je viens de rentrer aux États-Unis après avoir assisté au colloque du Centre for Phenomenology in South Africa au Cap-Oriental. Je compte monter un cours d’un semestre consacré à la pensée politique sud-africaine. Ce cours refléterait l’ensemble des contributions et comprendrait non seulement des textes écrits, mais des photos, de la musique (voire, des textes de pochettes de disque) et des perspectives théoriques inédites. (À propos de la photo, j’ai été impressionnée par la présentation percutante de Tendayi Sithole sur La Maison de la servitude, le livre d’Ernest Cole.) Si vous proposiez ce type de séminaire aujourd’hui, quelles personnalités et quelles œuvres seraient indispensables à votre avis, et pourquoi ?

MPM – Un séminaire sur la pensée politique sud-africaine, à mon avis, dépendrait de l’approche adoptée : historique, théorique (idéologique) ou thématique. Une approche historique impliquerait de revenir sur le développement de la pensée politique de l’époque pré-coloniale à nos jours, et de se plonger dans la littérature disponible sur ce sujet. Une approche théorique demanderait d’expliciter certaines théories sur les origines des accords politiques, les fondements des institutions politiques et la justification de plusieurs systèmes politiques. L’approche thématique permettrait d’examiner et d’analyser des thèmes et des problèmes propres à la pensée politique. Je dirais qu’une approche mêlant histoire et théorie comprendrait l’histoire du communisme, du libéralisme, du syndicalisme, du capitalisme, du panafricanisme, du calvinisme afrikaner, du marxisme, de la conscience noire, du libéralisme, etc., en précisant que ces éléments sont aussi des idéologies (théories).

Je ne compte pas le nombre de textes qu’on peut utiliser pour un séminaire sur la pensée politique en Afrique du Sud. À commencer par les travaux des philosophes, puis les travaux des politologues et des militants politiques. Parmi les textes qui, d’après moi, couvriraient les cadres historiques et théoriques les plus pertinents, je citerai :

Richard Turner, The Eye of the Needle : Towards Participatory Democracy in South Africa (1972). Turner est important parce qu’il s’intéresse à la philosophie politique et à la justice. Il plaide en faveur de ce qu’il appelle la « démocratie participative » par opposition à la démocratie représentative. En s’appuyant sur la Critique de la raison dialectique de Sartre, il interprète la raison dialectique comme une critique du système oppressif sud-africain, c’est-à-dire une dialectique de l’émancipation et de la domination. Puis il théorise cette « démocratie participative », qui implique la participation d’un plus grand nombre de citoyens non spécialistes à la prise de décision. Je citerai Steve Biko, I Write What I Like (1978), sur la philosophie politique de la conscience noire. Beaucoup d’écrits sur Steve Biko et la philosophie de la conscience noire méritent d’être lus de près. Mogobe B. Ramose, African Philosophy Through Ubuntu (1999) : c’est une théorie éthique et politique africaniste appliquée à l’Afrique du Sud. Ramose, lui encore, dans The African Philosophy Reader (2nde édition), un volume dirigé par P. H. Coetzee et A. P. J. Roux, qui réunit des articles déjà publiés dans des revues (2003). Ramose consacre plusieurs chapitres à théoriser la restitution des terres en Afrique du Sud. L’ouvrage de David Theo Goldberg, The Racial State (2002), analyse la formation d’un État racial. Il explique que la race est partie intégrante de l’émergence conceptuelle, philosophique et matérielle de l’État-nation moderne. Autre contribution importante à la pensée politique sud-africaine, The Threat of Race : Reflections on Racial Neoliberalism (2008) du même Goldberg, qui rend compte de la production historique de la race. Il contient un chapitre intéressant sur le racisme sud-africain, intitulé « A Political Theology of Race (On Racial Southafricanism) ». Les Damnés de la Terre, de Frantz Fanon : sa critique des gouvernements africains postcoloniaux est pertinente pour la situation post-apartheid en Afrique du Sud. Political Violence and the Struggle in South Africa, de N. Chabani Manganyi et André du Toit (1990) : il s’agit d’une théorisation de la violence politique comme moyen de libération de l’apartheid écrit par un philosophe politique, André du Toit, et un psychologue-philosophe africana, Chabani Manganyi.

En Afrique du Sud, la pensée politique a aussi bénéficié de la réflexion de dirigeants politiques. Je citerai l’ouvrage de Govan Mbeki, South Africa : The Peasant Revolt (1962). Théoricien marxiste et dirigeant du parti communiste, Mbeki a soutenu la révolte paysanne du Pondoland en 1960. Les discours du leader panafricaniste Robert Mangaliso Sobukwe ont été publiés sous le titre Speeches of Mangaliso Sobukwe (1989). Cette pensée politique n’est pas née ex nihilo, il faudrait mentionner de nombreuses influences et lectures de référence, par exemple Consciencism (1964), Neocolonialism : The Last Stage of Imperialism (1965) et Class Struggle in Africa (1970) de Kwame Nkrumah, ou Ujamaa : Essays on Socialism (1968) de Julius Nyerere.

Autres ressources importantes, les contributions de chercheurs d’autres disciplines que la philosophie. Les textes les plus pertinents sont ceux qui sont centrés sur le débat épineux, et typiquement sud-africain, race/classe. Par exemple, Bernard Magubane, ancien professeur de sociologie à l’université du Connecticut, a publié un ouvrage important, Political Economy of Race and Class in South Africa (1979), qui est un point de vue marxiste affirmant la primauté de la classe sur la race dans l’espace politique sud-africain. Changing South Africa : Political Considerations (1982), de Sam C. Nolutshungu, privilégie au contraire la race en Afrique du Sud. Il y a d’autres lectures intéressantes, notamment l’ouvrage collectif dirigé par Peter Vale, Lawrence Hamilton et Estelle H. Prinsloo, Intellectual Traditions in South Africa (2014) ; Black Political Thought in the Making of South African Democracy (1999) de C. R. D. Halisi ; Black Consciousness in South Africa : Dialectics of Ideological Resistance to White Supremacy (1986) de Robert Fatton ; Frantz Fanon, Soweto and American Black Thought (1986) de Lou Turner et John Alan. Plusieurs articles de revues seraient aussi utiles pour le cours. Par exemple, « Philosophy in a Changing Society » (1982) d’André du Toit et « Ideologies : Ways of Looking at South Africa » (1983) de Johan Degenaar. Cette liste n’est pas exhaustive. De nombreux textes, signés notamment par des chercheurs blancs et afrikaners à l’esprit libéral, pourraient y figurer, comme lectures principales ou comme lectures complémentaires.

Au plus fort du grand apartheid, dans les années 1970 et 1980, plusieurs publications, magazines, bulletins d’information, brochures et bulletins syndicaux révolutionnaires et de gauche ont joué un rôle important s’agissant de formuler la pensée politique. Je citerai Frank Talk, un magazine créé en 1984 par l’Organisation politique azanienne (AZAPO), qui publie des informations locales et internationales, des textes d’intervention et des photos de son combat ; Inkululeko (qui signifie « Liberté »), une publication du Parti communiste sud-africain ; Sechaba (qui signifie « La Nation »), l’organe officiel du Congrès national africain, et Staffrider, un magazine politique et littéraire fondé en 1984 par l’AZAPO. Autre magazine important, The African Communist, publié par le Parti communiste sud-africain. La newsletter de la SASO et la Black Review du Black Community Programme (publiée pour la première fois en 1973) seraient un matériel précieux pour un tel séminaire.

La collection de Peter Magubane, un photographe légendaire, est une magnifique ressource de photos politiques sur l’Afrique du Sud de l’apartheid et la résistance qu’a fait naître ce régime. Ses images saisissent la totalité du spectre de la violence de l’apartheid et de la résistance des Noirs à l’oppression. Certains films mettent aussi en scène la pensée politique des différentes périodes de l’apartheid, par exemple Cry Freedom : Apartheid and the Tragedy of South Africa (Richard Attenborough), et des documentaires comme A Luta Continua de Bob van Lierop, ou Generations of Resistance et The Last Grave at Dimbaza de Nana Mohamo.

JAG – Quand j’ai commencé à travailler sur l’apatridie, j’étais d’autant plus déterminée à poursuivre que vous m’avez immédiatement contactée pour me dire que cela faisait écho à votre expérience de Sud-Africain noir. Actuellement, j’essaie de comprendre dans quelle mesure les Noirs du Sud des États-Unis qui ont fui vers le Nord à la fin du XIXe et au début du XXe siècle vivaient dans une condition d’exil et d’apatridie perpétuel-le-s. Qu’est-ce que le concept d’apatridie éclaire de façon spécifique, que d’autres termes auraient tendance à manquer ou à occulter ?

MPM – Dans votre essai, Statelessness and Contemporary Enslavement (2020), vous identifiez deux façons d’être d’apatride : le fait d’« être expulsé d’un État35 » et « l’érosion de la valeur concrète de l’appartenance politique36 ». En vous lisant, j’ai immédiatement pensé aux années 1971 et 1979, à l’époque où je vivais une vie d’apatride. En 1979, j’ai demandé un passeport pour poursuivre mes études à l’université de l’Indiana (États-Unis). Le régime sud-africain de l’apartheid a refusé de me donner un passeport sud-africain, tout en insistant pour que je demande un passeport du gouvernement du bantoustan appelé Bophuthatswana puisque j’étais ethniquement un Motswana. Ce n’était pas la première fois qu’on me refusait la nationalité sud-africaine. Quand je suis allé à l’University of the North, située dans un futur bantoustan nommé Lebowa, j’ai été déchu de mon statut de citadin, conformément à l’article 10 de la loi de 1952 sur les zones de regroupement (Group Areas Act). Le but de cette loi était de limiter le droit de résidence permanente des Noirs dans les zones urbaines, officiellement considérées comme des zones blanches. La loi comprenait notamment les articles 10.1a, 10.1b et 10.1c. L’article 10.1a accordait aux Noirs le droit de résider dans une zone urbaine uniquement s’ils étaient employés par des Blancs. L’article 10.1b stipulait que toute personne quittant sa zone urbaine plus de trois mois perdait le statut 10.1a, c’est-à-dire le droit d’y travailler ou d’y vivre. Comme j’avais quitté ma zone urbaine pendant plus de six mois et cumulé trois ans d’études universitaires en tout, j’ai été déchu de mon permis de zone urbaine, c’est-à-dire privé du statut 10.1a, et je suis devenu apatride puisque je n’avais aucun lien avec une zone rurale ni avec un bantoustan, je n’étais rattaché qu’à l’University of the North.