Palazzo di Giustizia, arch. Marcello Piacentini, 1931-1945

Martha Rodríguez, Daniel Sazbón, Nicolás Kwiatkowski – Pour avoir travaillé sur la nature du régime de Vichy, et par extension sur les régimes politiques du XXe siècle européen, comment analysez-vous le lien entre le fascisme comme moule commun à nombre de régimes politiques dans l’Europe de l’entre-deux-guerres et le fascisme comme concept ? S’il y a d’évidentes différences entre des régimes tels que l’État français de Pétain, l’Italie de Mussolini et l’Espagne franquiste, ne peut-on néanmoins les considérer comme issus d’un même genre ?

Marc Olivier Baruch – Avant de répondre à votre question, je souhaite faire une mise au point pour expliquer l’origine de cette contribution. Lorsque le comité de rédaction de Passés futurs, dont je suis membre, a débattu d’une livraison consacrée au fascisme aujourd’hui, j’ai d’emblée fait part de mes réserves. Le fascisme est en effet, selon moi, un phénomène historique daté et achevé, de sorte que ce n’est que par analogie – et on se souvient du sort que l’essai décapant de Jacques Bouveresse, Prodiges et vertiges de l’analogie, réserve à l’usage incontrôlé de ce procédé rhétorique dans les sciences humaines contemporaines1 – que l’oxymore « fascisme contemporain » peut être utilisé. Il m’a été demandé de préciser par écrit ce qu’étaient ces réserves, dans un texte prenant la forme d’une conversation avec nos collègues Federica Bertagna, Daniel Sazbón et Nicolás Kwiatkowski.

Cela me met d’autant plus mal à l’aise d’écrire sur le fascisme que je connais mal le sujet, ne l’ayant croisé dans mes recherches, consacrées à l’histoire de la fonction publique au XXe siècle, que marginalement. Le régime de Vichy, sur lequel j’ai travaillé, n’est en effet pas susceptible d’être rangé dans la catégorie des fascismes – à quelques nuances près, sur lesquelles je reviendrai plus loin.

Je risque donc à mon tour de tomber dans le travers que je redoute, celui d’un manque de rigueur trop souvent compensé par la polémique pour certains, l’approximation – qui passe par des jeux incessants sur les définitions – pour d’autres, plus nombreux. Je suis évidemment conscient de ce que mon approche a de réductionniste, voire même d’obscurantiste, alors que tant de rencontres ont été organisées et d’ouvrages écrits sur le fascisme, y compris sur son essence et donc son adaptabilité aux époques postérieures à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C’est en tout cas avec cet ensemble de précautions en tête que le lecteur doit aborder la lecture de la présente contribution. Il en aura sans doute, et très logiquement, déduit que pour s’instruire sur le phénomène fasciste, il doit se référer aux autres textes composant ce dossier.

Ceci posé, entrons dans le vif du sujet. Il est celui de la place de « la France dans le champ magnétique des fascismes » pour reprendre à la lettre le titre donné par Philippe Burrin à son intervention, dans une livraison du Débat datant de novembre 19842, dans la controverse engendrée par la publication, l’année précédente du Ni droite ni gauche. L’idéologie fasciste en France de Zeev Sternhell3. Cette controverse – vieille de trente-cinq ans, et bien partie pour prendre l’allure de l’interminable procès Jarndyce & Jarndyce du Bleak House de Dickens – est si connue, si répétitive aussi, qu’il est inutile d’y entrer à nouveau, sinon pour noter, avec l’avertissement de Jacques Bouveresse en tête, la place qu’y prennent les métaphores : la physique avec Philippe Burrin, la médecine avec la thèse dite immunitaire de la France « allergique au fascisme », chère à René Rémond et ses épigones.

Vichy est un régime né de la défaite, de sorte que pour plus qu’aucun autre du XXe siècle, le poids de l’événement y est déterminant. Puisque l’histoire contrefactuelle a acquis droit de cité4, imaginons, le 17 juin 1940, Paul Reynaud résolu ou Georges Mandel prenant sa place parvenant à transférer le gouvernement de la République à Alger, ou imaginons le maréchal Pétain mort en 1939 de sa belle mort, il n’y aurait eu ni régime de Vichy ni Révolution nationale – et donc pas non plus d’interrogation sur ce que régime comporta de fasciste, et qui n’est pas mince.

Des acteurs importants de ce moment-clé de l’histoire française furent en effet plus qu’imprégnés par le fascisme, qu’il s’agisse d’acteurs individuels (par ordre d’influence décroissante dans le régime, on peut citer Pierre Pucheu, Joseph Darnand, Abel Bonnard, Marcel Déat, Fernand de Brinon, Jacques Benoist-Méchin, Jacques Doriot et quelques autres moins connus, tels Pierre Costantini ou Georges Pélorson) ou d’acteurs collectifs, en l’occurrence les organisations qu’ils avaient créées : partis collaborationnistes, Milice française ainsi que quelques rares structures d’État, tels les services de zone occupée du secrétariat général à la jeunesse ou le cabinet du ministre de l’Intérieur sous Pucheu.

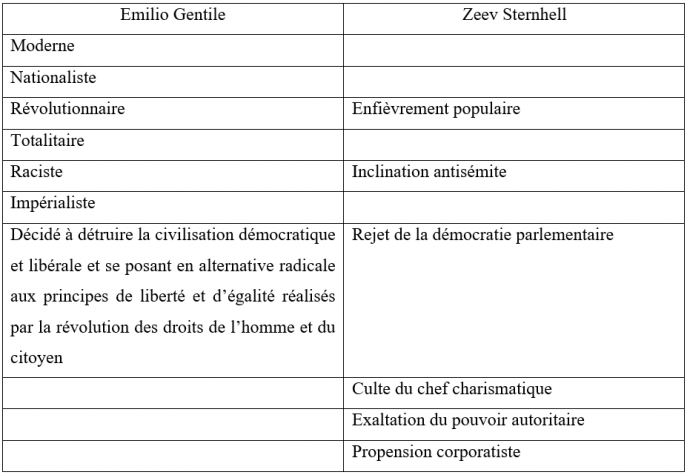

Cela fait-il de l’État français un régime fasciste ? Désireux de répondre à cette question en toute rigueur, il m’était indispensable de savoir ce qu’était un régime fasciste ou, à tout le moins, comment le caractériser. N’étant pas spécialiste du sujet, il me fallait donc consulter les auteurs de référence, très nombreux comme on l’a dit. Pour la simplicité de la démonstration, je me suis limité à deux d’entre eux – l’un travaille sur l’Italie, l’autre sur la France – en prenant pour base de comparaison la définition ramassée que chacun d’eux donnait du fascisme en quatrième couverture de son ouvrage : Emilio Gentile et son Qu’est-ce que le fascisme ?, et Zeev Sternhell, avec l’ouvrage collectif récent qu’il a dirigé L’Histoire refoulée. La Rocque, les Croix de feu, et le fascisme français5. Ce travail, que résume le tableau ci-dessous, conduit à définir, en première approximation, dix critères susceptibles d’être pris en compte pour déterminer si un régime peut ou non être considéré comme fasciste.

Comparaison entre les critères de définition du fascisme

chez Emilio Gentile et Zeev Sternhell

Les difficultés commencent lorsqu’on constate que les analyses des deux spécialistes ne convergent que sur trois critères (révolutionnaire, raciste/antisémite, rejet de la démocratie), que sept autres ne sont retenus que par un seul des deux auteurs – et que, comme on le verra, j’en rajouterais volontiers deux autres qui sont primordiaux pour comprendre le régime de Vichy : l’anticommunisme et l’essentialisme.

Par ce dernier terme, j’entends le fait que, pour le régime, l’appartenance à la communauté nationale est une essence, un donné lié sinon au sang, comme dans le racisme national-socialiste, au moins à « la terre et [aux] morts ». De ce fait, il ne saurait s’acquérir par l’assimilation, l’intégration, le cursus honorum aussi prestigieux soit-il – ou si rarement. Dans cette logique, un juif professeur de faculté, fût-il membre de l’Institut voire même prix Nobel, sera toujours « moins français » qu’un souteneur dont aucun des quatre grands-parents n’était juif. Là est la source de l’antisémitisme d’État consubstantiel au régime, élément de compréhension majeur dont Zeev Sternhell a raison de souligner l’incroyable absence dans le programme du colloque piloté en mars 1970 par René Rémond à Sciences-Po sur le thème « Le gouvernement de Vichy et la Révolution nationale »6.

On aboutit, avec ces ajouts, au panorama suivant :

Correspondances entre les caractéristiques du fascisme

et celles du gouvernement Vichy

La dernière colonne, parce que les « non » y sont en minorité, peut conduire à voir dans l’État français – qui se situe indiscutablement dans le « champ magnétique » des fascismes – un régime susceptible d’être qualifié de « fascistoïde ». Il n’est pas fasciste parce qu’on n’y rencontre ni parti unique tout puissant ni volonté aboutie d’encadrement totalitaire de la nation. Mais il inclut, sans doute à la marge, certaines des caractéristiques du fascisme. Il en va ainsi des réalisations à finalité corporatiste, dont certaines étaient très ambitieuses (Charte du travail, Corporation paysanne), d’autres plus secondaires, telles les associations professionnelles de fonctionnaires ou la tentative d’instauration d’un traitement familial dans l’État. On ne saurait pour autant confondre projets et réalisations : aucune des politiques de rénovation institutionnelle inspirées à l’État français par les idées corporatistes – au demeurant issues plus souvent du programme du dictateur portugais Salazar que de celui du fascisme italien – ne purent s’ancrer solidement en France, à la différence de réformes majeures de l’État telles que la construction d’une police nationale ou l’étatisation du personnel des préfectures.

Palazzo Crespi, arch. Piero Portaluppi, 1928-1932

Martha Rodríguez, Daniel Sazbón, Nicolás Kwiatkowski – Si on sort de l’espace-temps évoqué ci-dessus, l’Europe de l’entre-deux-guerres, vous semble-t-il pertinent de recourir à la notion de fascisme pour caractériser d’autres mouvements anti-démocratiques – de la même manière qu’on n’hésite pas à appliquer les concepts de socialisme et de libéralisme à des situations n’ayant rien à voir avec celles qui leur ont donné naissance ?

Marc Olivier Baruch – Je serai bref sur ce point, dans la mesure où, comme je l’ai dit, le concept même de fascisme me pose problème pour définir autre chose que le pouvoir qui a gouverné l’Italie de fin octobre 1922 à fin juillet 1943. Nous venons de voir à quel point, pour le seul régime de Vichy, il est difficile de concilier les positions de deux historiens ayant consacré la quasi-totalité de leurs travaux au fascisme.

Bien sûr, on trouvera sans peine, avant la Seconde Guerre mondiale spécialement, des régimes autocratiques inspirés des dictatures européennes, autoritaires ou totalitaires. Pensons par exemple au militarisme japonais qui conduisit ce pays au désastre de 1945, ou au Brésil de Getulio Vargas, particulièrement après le coup d’État de novembre 1937 et la mise en place de l’Estado Novo, terme directement emprunté au Portugal de Salazar.

Il est important par ailleurs de rappeler que notre perspective peut être sensiblement différente de celle des contemporains. L’énorme effort d’analyse de l’évolution du cadre étatique, entrepris en 1935 et mis à jour en 1939, par Lucien Febvre et Anatole de Monzie dans le tome X de l’Encyclopédie française, ne voit-il pas dans le New Deal de Roosevelt une forme de dictature ? Il ne serait alors venu à l’esprit d’aucun des rédacteurs de cet ouvrage, tous issus de l’université ou de la haute fonction publique, d’appliquer le terme « fasciste » à quelque réalisation que ce soit qui ne fût pas issue de l’Italie mussolinienne.

Pilier intellectuel du projet, Lucien Febvre se charge en conclusion d’une remise en perspective historique de l’ensemble des régimes non démocratiques dont l’ouvrage s’est fait le recenseur7. L’intitulé qu’il choisit pour évoquer dans cette synthèse les régimes non démocratiques – « Dictatures, les espèces d’un genre » – est révélateur. C’est la dictature qui est un genre, non le fascisme – ce dernier n’étant présenté, à côté du bolchevisme et de l’hitlérisme, que comme l’une des formes que celle-ci peut prendre. En revanche, et c’est là que Lucien Febvre historien du XVIe siècle est dans son élément pour tracer une large fresque, la grande nouveauté du monde de l’après-1919 est à trouver dans l’émergence et l’expansion métastatique d’un acteur dévorant successivement tous les autres, l’État. Est-ce que le concept d’État, ou plutôt celui de statolâtrie, n’aurait pas une fonction heuristique plus probante que celui de fascisme ?

Soulignons en outre que la quête d’une montée en généralité qui permettrait de s’accorder sur une définition du fascisme se heurte à une difficulté que ne rencontrent ni le concept de socialisme ni celui de libéralisme, que vous citez l’un et l’autre. En effet, à la différence de ces deux idéologies, le fascisme ne dispose d’aucun corps de doctrine, n’ayant jamais été pensé en tant que tel. On trouvera certes, au demeurant plus dans l’Italie fasciste que dans l’Allemagne nazie, des « penseurs » chargés de lester le fonctionnement du régime d’un corpus idéologique. Mais ces tentatives restent purement conjoncturelles, de sorte que lorsque Umberto Eco, dans un article de 1995 qui fit date, constate que le fascisme est au mieux un « totalitarisme fuzzy », c’est à dire flou, il en est réduit à tenter de le cerner par la juxtaposition d’une série de caractéristiques. On est très loin de toute notion de concept.

Martha Rodríguez, Daniel Sazbón, Nicolás Kwiatkowski – Souvent sous la forme de dérivés tels que néo-fascisme ou post-fascisme (parmi d’autres), on recourt de nos jours au concept de fascisme pour analyser le tournant autoritaire et anti-libéral que connaissent nombre d’États contemporains. Cela vous semble-t-il pertinent ou préféreriez-vous puiser dans d’autres viviers sémantiques, plus anciens (populisme, bonapartisme, césarisme, etc.) ou récents (démocratie autoritaire) pour caractériser le rapport au pouvoir de Trump, Bolsonaro et Orban, ou des partis tels que la Lega en Italie, le Rassemblement national en France ? Travaillant sur les usages publics du passé, donc sur la fonction polémique de l’usage de termes historiques très connotés, que pensez-vous de l’utilisation du mot fascisme pour qualifier aujourd’hui un parti politique ?

Marc Olivier Baruch – Pratiquement contemporain de l’analyse d’Eco, un bref texte de Maurice Agulhon, publié dans Le Monde diplomatique sous le titre « Faut-il réviser l’histoire de l’antifascisme ? », est malheureusement passé inaperçu alors qu’il avait l’avantage de mettre les points sur les "i". À l’issue d’un passage en revue de l’usage du mot « fascisme » dans le vocabulaire politique de la gauche française depuis les années 1920, le titulaire de la chaire d’histoire de la France contemporaine au Collège de France concluait en ces termes :

« La désignation du mal sous les formes successives du “fascisme” et du “totalitarisme” port[e] au moins autant la marque de la conjoncture politique que celle de l’exigence réflexive. Il y a bien là une difficulté propre à l’histoire, et peut-être à la politologie, de nature à rendre fragile leur statut scientifique. Fascisme, antifascisme, mots datés, notions contestables ? C’est un fait que notre vocabulaire historico-politique n’a ni la pureté ni la précision d’une langue scientifique, et qu’il évolue vite, sous l’influence des pensées mais aussi des polémiques et des modes8. »

La pertinence historique du terme est pour le moins douteuse. Comment trouver le moindre rapport entre l’usage du terme par les écrivains de gauche membres, entre 1934 et 1936, du Comité de vigilance des intellectuels antifascistes, par les autorités de RDA qualifiant le mur encerclant Berlin-Ouest à partir d’août 1961 de « rempart antifasciste » (Antifaschistischer Schutzwall) et par un étudiant parisien de mai 1968 criant à pleins poumons « Flics, fascistes, assassins » à l’endroit de forces de l’ordre au contraire strictement tenues par le préfet de police Maurice Grimaud, désireux d’éviter toute perte humaine ?

Les choses ne se sont pas clarifiées au cours du demi-siècle qui nous sépare désormais du printemps 1968. Je doute absolument que l’usage du mot « fascisme » ait le moindre intérêt pour qualifier et encore moins pour expliquer, comme vous m’y invitez, des formes politiques aussi diverses que celles qu’évoquent les noms de Donald Trump, Viktor Orban, Jair Bolsonaro, Matteo Salvini ou Marine Le Pen – liste qui pourrait au demeurant s’enrichir des noms de Vladimir Poutine, Narendra Modi, Noursoultan Nazarbaïev et tant d’autres…

Ces régimes ou ces partis sont tous différents, et méritent chacun une analyse propre. Utiliser un mot aussi connoté que fascisme pour les qualifier est une fausse piste, qui conduit à ne pas poser les questions-clés, celles notamment qui permettraient de comprendre la dynamique du succès dont nombre d’entre eux bénéficient. Si, comme l’écrivait l’historien Ian Kershaw, le devoir du chercheur est de distinguer ce qui est distinguable, c’est à mon sens une analogie sans issue que de tenter de s’inspirer de la science naturelle pour envisager une classification hiérarchisée des formes sociales et politiques au sein de laquelle le fascisme relèverait d’une espèce, d’un genre, d’une famille ou d’un ordre, au sens que Linné donnait à ces termes.

Dans sa contribution au présent dossier, Sabina Loriga cite quelques-unes des locutions auxquelles il est désormais recouru : « néofascisme », « fascisation », « protofascisme », « fascisme postindustriel » dit aussi « fascisme 2.0 »9, en illustrant son propos par une citation récente de Robert Paxton :

« Le néofascisme rassemble au fascisme classique par sa crainte de la décadence nationale, sa xénophobie, et son penchant pour la manière forte. Il en diffère par son libéralisme économique, l’absence de projet expansionniste ou guerrier, et son acceptation générale des régimes en place. […] Ainsi comprise, l’époque du fascisme n’est pas révolue, même s’il revient sous un autre nom10. »

Toute révérence gardée envers ce grand historien, me vient à l’esprit en lisant ces phrases la remarque ironique de Freud sur Jung : la psychanalyse de Jung ressemble au fameux couteau de Lichtenberg : après avoir changé le manche et remplacé la lame, il veut nous faire croire qu’il possède le même instrument, parce qu’il porte la même marque que l’ancien ».

À partir du moment où on ne peut définir, parce qu’elle n’existe pas, une essence du fascisme et où, parallèlement, ses principales caractéristiques peuvent lui être ôtées sans le déqualifier, alors certes tout peut être fascisme et tous peuvent être fascistes, jusqu’aux « revanchards fascistes de Bonn » chers à Walter Ulbricht à la grande époque de la Guerre froide.

Martha Rodríguez, Daniel Sazbón, Nicolás Kwiatkowski – À la fin des années 1990, vous êtes personnellement entré dans le débat public en acceptant de jouer le rôle de « l’historien-expert » lors du procès de Maurice Papon. Les historiens d’aujourd’hui ont-ils également vocation à être des « experts » ? En d’autres termes, leur connaissance du passé leur donne-t-elle la possibilité ou le devoir de faire part de leur opinion sur le présent ?

Marc Olivier Baruch – Ce ne saurait être un devoir (duty) pour l’historien de faire connaître son point de vue sur des éléments du présent en se fondant sur sa connaissance du passé, mais cela peut évidemment être une possibilité (ability). La presse est faite pour cela, blogs et réseaux sociaux le permettent désormais plus encore et de fait c’est moins le manque que le trop-plein qui me semble constituer aujourd’hui un risque en la matière. Pour ce qui me concerne – mais on entre ici dans les profondeurs, parfaitement haïssables, du moi – je me satisfais plutôt de la formule de Lao Tseu : « Celui qui sait ne parle pas ; celui qui parle ne sait pas ».

Je me dois, in fine, de corriger une formulation erronée dans votre question, s’agissant de ma participation (à côté de celle d’autres historiens spécialistes de la période : Robert Paxton, René Rémond, Philippe Burrin, Jean-Pierre Azéma) à l’automne 1997 au procès de Maurice Papon devant la cour d’assises de la Gironde. Aucun de nous n’était entendu à Bordeaux comme expert, car il aurait fallu pour cela qu’existassent des listes d’« historiens-experts » agréés – et par qui ? – comme il en existe pour les psychiatres ou les balisticiens. Nous étions cités comme témoins, en l’occurrence par le ministère public. Le sujet était complexe, il donna matière à débat et à une littérature abondante, de laquelle ressort un, et à mon sens un seul, texte qu’il faut lire, l’analyse du grand juriste Yan Thomas, qui voit dans cette situation si particulière de l’historien né après les faits sur lesquels il est entendu par la cour le témoin d’un temps arrêté à cause de l’imprescriptibilité du crime contre l’humanité11.

Notes

1

Jacques Bouveresse, Prodiges et vertiges de l’analogie, Paris, Raison d’agir, 1999.

2

Intervention ensuite publiée en recueil, voir : Philippe Burrin, « Le champ magnétique des fascismes », in Fascisme, nazisme, autoritarisme, Paris, Le Seuil, 2000, p. 211-246.

3

Zeev Sternhell, Ni droite, ni gauche. L’idéologie fasciste en France, Paris, Le Seuil, 1983.

4

Quentin Deluermoz, Pierre Singaravélou, Pour une histoire des possibles. Analyses contrefactuelles et futurs non advenus, Paris, Le Seuil, 2016.

5

Emilio Gentile, Qu’est-ce que le fascisme ?, Paris, Gallimard, 2004 ; Zeev Sternhell (dir.), L’Histoire refoulée. La Rocque, les Croix de feu, et le fascisme français, Paris, Le Cerf, 2019.

6

Un ouvrage en a été tiré, témoin de cet état de fait qui nous paraît aujourd’hui si choquant : Fondation nationale des sciences politiques, Le Gouvernement de Vichy, 1940-1942. Institutions et politiques, Paris, Armand Colin, 1972.

7

Lucien Febvre, « L’économique derrière le politique ; vue d’ensemble et conclusions », in A. de Monzie, L. Febvre (dir.), L’Encyclopédie française, t. X, L’état moderne, juillet 1935, cahier 10’92, p. 1-3.

8

Le Monde diplomatique, juin 1994.

9

L’exercice est stimulant : pourquoi pas aussi « crypto-fascisme », « pseudo-fascisme », « télé-fascisme » ou encore « e-fascisme » ?

10

Robert Paxton, « Fascisme », in Ch. Delacroix, F. Dosse, P. Garcia, N. Offenstadt (dir.), Historiographies. Concepts et débats, Paris, Gallimard, 2010, p. 1 036.

11

Yan Thomas, « La vérité, le temps, le juge et l’historien », Le Débat, n° 102, 1998, p. 17-36 (repris dans Les Opérations du droit, Paris, Éditions de l’EHESS-Gallimard-Le Seuil, 2011, p. 255-280).