Alberto Ginastera (1916-1983)

Une commande de la dictature argentine au compositeur Alberto Ginastera

Vingt ans après l’arrivée au Río de la Plata d’une expédition commandée par Juan Díaz de Solís, dont les membres furent immédiatement massacrés et, selon certains récits, dévorés par les Indiens, la ville de Buenos Aires fut fondée une première fois par Pedro de Mendoza en 1536. La première colonie européenne dans la région « où jeûna Juan Díaz et les Indiens mangèrent », comme dit Jorge Luis Borges dans son poème Fondation mythique de Buenos Aires1, s’effondra bientôt à cause de la faim, la maladie, les querelles intestines, le cannibalisme fratricide et la pression militaire d’une tribu locale, les querandíes. De longues années s’écoulèrent avant la seconde fondation de Buenos Aires par Juan de Garay, qui au nom de la Couronne espagnole massacra les querandíes, attribua des parcelles de terrain à ses hommes, et leur donna en esclavage les membres d’une tribu voisine, les guaraníes. Le 11 juin 1580, la localité fut baptisée Ciudad de La Santísima Trinidad y Puerto de Santa María del Buen Ayre. La cathédrale, les couvents franciscain et bénédictin, et l’école des Jésuites figuraient en bonne place sur le plan, tout près de ce qu’on appelle aujourd’hui la Plaza de Mayo. Garay, dont la maison jouxtait la même place, fut tué par les Indiens quatre ans plus tard, mais la ville devint le temps passant la capitale de la vice-royauté du Río de la Plata, puis, après la Révolution de mai 1810, celle de la République Argentine2.

En 1980, le Quatrième centenaire de la seconde fondation de Buenos Aires fut célébré en grande pompe par la dictature du général Jorge Rafael Videla et la junta militaire. La principale attraction du Cuarto Centenario fut Sofía, Reine d’Espagne, épouse du Roi Juan Carlos de Borbón, couronné cinq ans plus tôt en vertu du testament politique du général Franco. Avec cette célébration, le régime essayait d’améliorer son soutien populaire et sa réputation internationale, entachés par ses déboires économiques et son catastrophique bilan en matière des droits de l’homme. Elle inclut, entre autres, l’inauguration d’un monument à Don Quichotte commandé à un artiste espagnol, Aurelio Teno, et installé en plein centre de Buenos Aires. Selon le maire de la capitale, brigadier Osvaldo Cacciatore, le héros de Cervantès devait « nous donner la force de combattre les dragons de l’anarchie et de la subversion »3.

Aurelio Teno, Monument à Don Quichotte, Buenos Aires.

Ce langage était codé, mais les Argentins savaient le déchiffrer. L’« anarchie » était le mot-clé pour stigmatiser le gouvernement démocratique d’Isabel Martínez de Perón – à n’en pas douter incompétent et criminel – renversé par le coup d’État du 24 mars 1976. La « subversion » était le nom donné par la dictature à la guérilla et aux mouvements de gauche écrasés sans pitié selon le plan de répression illégale à l’origine de trente mille desaparecidos, de centaines de bébés séquestrés, et d’un nombre incalculable de personnes arrêtées, torturées et exilées.

Un an plus tôt, en juin 1979, le régime avait commémoré le centenaire d’un autre événement historique, la Conquista del Desierto4. La « conquête du désert » était le nom officiel de l’expédition militaire en Patagonie du Nord et autres territoires qui, à la fin du XIXe siècle, sous le commandement du général Julio Argentino Roca, futur président de la République, étendit et consolida l’État moderne au prix d’un autre génocide des Indiens. Avec ces deux cérémonies renvoyant à des épisodes fondateurs de l’histoire argentine, le régime militaire inscrivait son action dans un récit héroïque qui, à compter des troupes espagnoles de la période coloniale, exaltait le rôle des militaires dans le triomphe de la « civilisation » contre la « barbarie »5. Ce dernier concept pouvait être associé avec les figures passées et présentes de l’« anti-nation », depuis les Indiens des temps préhispaniques jusqu’à leurs descendants contemporains – que le régime essayait de « moderniser » en détruisant leurs traditions et en transformant leurs produits artisanaux en marchandises6 –, mais aussi avec les révolutionnaires de gauche et les opposants en général, surtout s’ils étaient péronistes.

Cette politique de l’histoire, dont les commémorations de 1979 et 1980 n’étaient que les manifestations les plus visibles, permettait au régime de légitimer son action contre le « dragon de la subversion » et maquiller son action criminelle en un Proceso de Reorganización Nacional, un « processus de réorganisation nationale », le nom qu’il s’était lui-même donné en 1976. En tant que prolongation du « mythe de la nation catholique », il légitimait aussi le rôle de l’Église dans les cercles du pouvoir, dans le droit fil d’un récit hispaniste qui, pour l’essentiel, avait pris sa forme moderne avec le « patriotisme scolaire » stabilisé au tournant du XXe siècle autour du Père de la Patrie, le général José de San Martín, et une Espagne désormais assimilée à la Madre Patria7. A la différence d’autres coups d’État baptisés Revolución Libertadora (« Révolution Libératrice ») (1955) ou Revolución Argentina (1966), le propre de ce « processus » était de ne pas être une « révolution » – ce dernier terme étant désormais patrimoine exclusif de la gauche –, de renvoyer à la période d’« organisation nationale » marquée par la Constitution de 1853 et, par la même occasion, de ne pas avoir de terme prévisible.

Or la statue du Quichotte ne fut pas la seule œuvre d’art associée au Cuarto Centenario. Le soir du 12 avril 1980, le public du Teatro Colón de Buenos Aires – inauguré en 1908, et dont le nom était en soi une marque du traditionalisme hispanique – assista à la création d’une œuvre musicale commandée pour l’occasion, en souvenir de l’événement fondateur de 1580 : Iubilum, op. 51 d’Alberto Ginastera, une « célébration symphonique » pour orchestre, d’une douzaine de minutes8.

Espagnols contre Indiens : une bataille qui ne dit pas son nom

Né à Buenos Aires en 1916, Alberto Ginastera était reconnu dans son pays et à l’étranger comme le principal compositeur argentin de musique savante9. Petit-fils d’immigrés catalans et italiens, formé au Conservatoire National de Buenos Aires, il a émergé dès la fin des années 1930 au sein du courant moderniste qu’emmène, sous l’influence de Stravinsky, le compositeur et chef d’orchestre Juan José Castro. En 1941, Aaron Copland le remarque comme une jeune promesse de la musique latino-américaine lors d’une tournée prospective pour le département d’État, lui ouvrant ainsi les portes des réseaux panaméricains et d’une reconnaissance internationale. Suit la commande, par Lincoln Kirstein et George Balanchine, de Estancia, la musique du ballet qui reste à ce jour sa partition la plus célèbre, où, un peu comme Copland dans Rodéo, il met en scène le mythe ruraliste du gaucho, promu par la grande bourgeoisie de Buenos Aires.

Au cours des années suivantes, il devient le chef de file de l’avant-garde musicale argentine, au prix d’une rivalité féroce avec Juan Carlos Paz, promoteur du dodécaphonisme de Schönberg10. En 1967 son opéra Bomarzo, sur un livret du romancier Manuel Mujica Lainez, est censuré par la dictature du général Juan Carlos Onganía, qui, allié avec l’archevêque de Buenos Aires Antonio Caggiano, y dénonce une obsession pour « le sexe, la violence et les hallucinations »11. L’œuvre sera finalement créée au Teatro Colón en 1972, après la chute d’Onganía, renforçant la stature de Ginastera aux dépens des militaires. Cependant, en 1971 les déboires financiers du Centre Latino-Americano de Altos Estudios Musicales (CLAEM) qu’il a fondé et dirige depuis 1961, plus le divorce d’avec Mercedes de Toro et la rencontre avec sa deuxième épouse, l’ont poussé à s’installer à l’étranger12.

Alberto Ginastera vit à Genève avec la violoncelliste Aurora Nátola depuis plusieurs années lorsqu’en mai 1979 le régime de Videla le fait venir avec les honneurs pour présenter ses œuvres au Teatro Colón. Le régime veut compenser la fâcherie de l’« affaire Bomarzo », et exploiter son prestige de figure culturelle de l’antipéronisme. Le dictateur le reçoit à la Casa Rosada, le palais du gouvernement face auquel les mères de Plaza de Mayo font leurs rondes depuis déjà deux ans, et le maire Cacciatore lui passe commande d’une œuvre musicale pour le Quatrième centenaire. Cette idée vient en fait du directeur artistique du Teatro Colón, Enzo Valenti Ferro, et remonte aux préparatifs du premier voyage. C’est Valenti Ferro qui organisera avec le compositeur l’exécution en 1980 de cette pièce que, pour sa part, il imagine comme une fanfare jouant dans le hall du théâtre « des marches inspirées des festivals wagnériens de Bayreuth »13.

Alberto Ginastera (à droite) et le général Videla à la Casa Rosada, La Nación, 18 mai 1979.

Dans la préface de sa partition, le compositeur explique que, parti de cette idée d’une simple fanfare, il finira par écrire une œuvre à programme en trois mouvements, dont les thèmes « symbolisent le caractère et l’éternité de la ville où je suis né, Buenos Aires »14. Malgré son agenda chargé, ce qui n’était au départ qu’une commande de prestige semble avoir progressivement éveillé son intérêt. Ginastera était censé envoyer sa partition le 1er janvier 1980, mais c’est seulement fin février qu’il annonce enfin à Valenti Ferro :

Je finis de copier l’œuvre que vous m’avez commandée, une œuvre plus substantielle que ce que nous avions envisagé ensemble.

Son titre est IUBILUM Opus 51, Celebración sinfónica entre [sic pour en tres] partes: Fanfarra (sic), Corales y Final. La Fanfarra est écrite pour l’ensemble de l’orchestre, mais les cuivres y prédominent ; Corales est une sorte d’élégie, un hommage ou un souvenir pour ceux qui ont vécu, travaillé et contribué à la grandeur de notre ville, et le Finale est un morceau bref sur un thème unique, qui a le sens d’un alléluia15.

Cette lettre donne le premier état du programme de l’œuvre, à savoir « Une Célébration symphonique en trois parties : Fanfare, Chorals, et Finale ». Le titre en latin, le sous-titre « célébration », et la mention de l’alléluia en disent bien la dimension chrétienne. Les versions successives du programme écrites par Ginastera décrivent une œuvre en trois mouvements correspondant à trois ambiances pacifiques et ayant peu de rapports entre elles, que l’on peut rendre par des substantifs tels que solennité, introspection, et joie. Or, ce programme verbal ne correspond que partiellement au contenu musical de l’œuvre, tel qu’on peut le décrire à partir des esquisses conservées dans les archives du compositeur16, ainsi que d’une analyse de la partition définitive. En effet, celle-ci se déploie moins comme une succession de trois états émotionnels distincts que comme un seul et unique récit, dont le thème n’est autre que la fondation de Buenos Aires en 1580. La musique avec le programme écrit n’a pas la même signification que sans lui, et dans une certaine mesure, chaque manière d’entendre l’œuvre contredit l’autre : l’une parle de paix, et l’autre de guerre.

La tension entre guerre et paix est concentrée dans le premier mouvement, que le compositeur décrit ainsi : « Fanfare est le premier mouvement, où les cuivres prédominent avec solennité et joie, selon l’esprit de l’occasion »17. Le genre de la fanfare avait bien sûr des connotations militaires, mais ne représentait pas la guerre en tant que telle. Il s’agit en fait d’un genre monothématique, un trait qui dérive de sa fonction cérémonielle et qui caractérise des élaborations programmatiques modernes telles que Fanfare for the Common Man de Aaron Copland. Peu après, Ginastera publiera comme une pièce séparée sa Fanfare for Four Trumpets in C op. 51a, basée sur le matériau joué par les trompettes dans Iubilum op. 51.

Ceci étant, le premier mouvement est bi-thématique, c’est-à-dire qu’il se déploie à partir non pas d’un mais de de deux thèmes principaux, le premier joué aux cors, le deuxième joué aux trompettes. L’œuvre commence par le thème des cors, que Ginastera décrit comme un « thème kechua », en associant le Río de la Plata à l’empire des Incas. En réalité les limites de celui-ci se trouvaient à des milliers de kilomètres de Buenos Aires, dont le territoire, on l’a vu, était plutôt occupé par la tribu nomade des querandíes. Mais tandis qu’on ne sait rien d’éventuelles pratiques musicales des querandíes, celles des Incas ont laissé de nombreux vestiges, élaborés par la suite en un répertoire sonore de clichés primitivistes qu’avec d’autres compositeurs Ginastera mobilise pour représenter les premiers habitants de la région18. Cette convention indigéniste était assez robuste, du reste, pour ne pas avoir vraiment besoin de l’étiquette paratextuelle « kechua ».

Le premier mouvement de Iubilum, Fanfare.

Dans ce premier mouvement, le contraste dramatique entre les deux thèmes est maximal : tandis que les cors et les timbales jouent forte des notes longues sur un tempo lent et non mesuré, les trompettes jouent des figures rapides en triolets, quintolets et rythmes pointés, et on les entend d’abord piano, comme venant de loin. Ces thèmes musicaux fonctionnent comme des personnages, selon une convention fréquente dans la musique à programme, et leur signification est claire : ce sont deux armées, les Indiens et les Espagnols, que l’on perçoit spatialement depuis le futur emplacement de Buenos Aires. Les Indiens étaient là les premiers, mais à présent les Espagnols sont arrivés, et la confrontation est inévitable. La première section s’achève sur un accord de ré majeur scandé par un tambour militaire (cassa rullante). Le reste du mouvement raconte cet affrontement à grand renfort de percussions, jusqu’au climax final qui scelle la victoire des trompettes, c’est-à-dire de l’armée espagnole.

Tout ceci suggère que Iubilum dans son ensemble est en réalité une bataille, ou battaglia, cet ancien genre musical dont la convention principale est de représenter les deux armées au moyen de deux thèmes qui s’affrontent. Dans l’histoire du genre, l’affrontement est parfois complété par une évocation des morts et/ou des vaincus, et toujours, par une célébration de la victoire. Après La Guerre de Jannequin et The Battle de Byrd, le paradigme de ce récit musical est La Bataille de Vittoria de Beethoven, où Rule Britannia représente l’armée britannique et Malborough l’armée française, tandis que God save the King est le thème de la « symphonie de la victoire »19. Le principe vaut également pour l’Ouverture 1812 de Tchaïkovski et pour la scène Rituel des tribus rivales du Sacre du printemps de Stravinsky20. À son tour, Iubilum de Ginastera suit très exactement ces conventions narratives.

Le deuxième mouvement, Coral.

Le deuxième mouvement, Coral, dont le titre et le ton méditatif renvoient à la musique sacrée, déploie une succession de phrases lentes quasi-homophoniques. Il est joué pianissimo de bout en bout et porte l’indication adagio elegiaco, ce qui suggère son rôle funèbre dans le récit tripartite de Iubilum, en tant qu’évocation des morts tombés dans la bataille qui vient de s’achever. Cependant, le prologue de la partition dit seulement : « Chorale [sic] est un mouvement lent, dont le thème se révèle successivement aux cordes en sourdine, aux cuivres et aux vents, comme des chœurs instrumentaux qui finissent par se réunir. »21 La première version espagnole du texte disait en revanche : « C’est une méditation, ou un souvenir élégiaque, pour les hommes et les femmes qui ont forgé notre ville de leur travail et de leur amour. »22 Ginastera alterne ainsi entre une description purement formelle et une évocation de morts qui n’ont pu périr lors de la Conquista, puisqu’ils ont vécu à Buenos Aires après sa fondation. Prolongeant une description du premier mouvement qui ne mentionne pas la guerre, c’est un autre indice du fait que le compositeur a systématiquement évité de faire mention de la violence de cet événement que, pourtant, sa musique représente, commémore et célèbre.

Le troisième mouvement, Final.

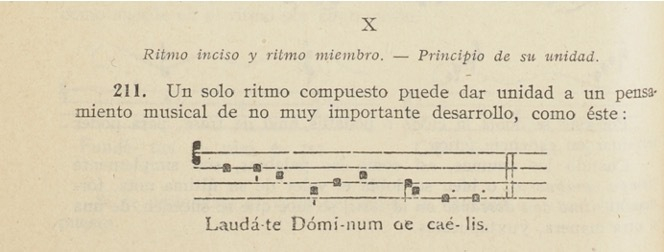

Cette célébration est explicitée par le Final, basé sur un thème de style grégorien que Ginastera a élaboré à partir de deux mélodies de plain-chant extraites du Método completo de canto gregoriano según la escuela de Solesmes, un manuel écrit au début du vingtième siècle par le moine bénédictin Gregorio Suñol y Baulenas (1879-1946)23. Voici la source principale :

Gregorio Suñol y Baulenas, Método completo de canto gregoriano según la escuela de Solesmes.

Dans la partition de Ginastera, la mélodie est variée par l’orchestre jusqu’à un climax final dont la sonorité fait ressortir des cloches intégrées au set de percussion. Ainsi, l’adoration du Seigneur des Chrétiens vient sceller par un alléluia la jubilation officielle inspirée par le conquistador Juan de Garay, commandée par le brigadier Cacciatore, et composée par le maestro Ginastera pour un théâtre Colón de Buenos Aires dont le nom aura rarement résonné plus à propos.

À le lire, Ginastera entendait présenter dans Iubilum la coexistence pacifique des deux cultures, l’indigène et l’espagnole, comme la clé du caractère éternel de Buenos Aires. À l’entendre, il a plutôt déployé un récit où les Indiens cèdent sous la violence des Espagnols, pour la plus grande joie du narrateur. Dans le premier cas, il s’agit d’une fiction absolue, car si des communautés indigènes subsistent jusqu’à aujourd’hui dans certaines régions de l’Argentine, elles n’ont joué aucun rôle dans l’histoire de Buenos Aires, pour la bonne raison qu’elles ont été massacrées précisément à l’époque de la fondation de la ville. Dans le deuxième, il s’agit d’une célébration de la conquête et l’évangélisation de l’Amérique par les Espagnols.

Cela ne veut pas dire que le programme écrit de Ginastera cache la véritable signification de l’œuvre, mais plutôt que la partition et le programme sont des parties distinctes d’un objet esthétique complexe, qui peut avoir des significations différentes selon les modalités de leur présentation et leur performance, et aussi, selon les attentes esthétiques et politiques de son public.

La réception critique : « Un appel évident à la communion nationale »

La création de Iubilum eut lieu en présence du compositeur le samedi 12 avril 1980, comme première œuvre au programme du concert inaugural de la saison du Teatro Colón, et « en adhésion à la célébration du quatrième centenaire de la fondation de la ville de Buenos Aires »24. Même si Ginastera écrivait le titre de son œuvre dans sa forme latine classique, avec un i, le programme du concert l’appelle Jubilum, selon une tradition médiévale proche du mot espagnol Júbilo. Dans le programme de main, la musicologue Pola Suárez Urtubey reprenait à son compte la description de l’œuvre par le compositeur, y compris le « thème kechua » et la « séquence grégorienne » comme symboles de « l’éternité et l’universalité » de la ville de Buenos Aires. Sans faire mention du caractère élégiaque du mouvement central, ce texte disait que Iubilum appartenait au genre de la fanfare, sans mention d’une bataille. Ainsi, le public était invité à interpréter l’œuvre à partir de ce que le compositeur en avait dit, ce qui du reste est plutôt habituel dans les créations de musique contemporaine. En l’occurrence, l’œuvre présentée à son écoute était une « célébration symphonique » sans trace d’un conflit violent.

L’enregistrement du concert de l’orchestre du Teatro Colón dirigé par Bruno d’Astoli ne permet pas de dire comment fut rendue ce soir-là la dimension spatiale de l’œuvre, c’est-à-dire le positionnement géographique des deux « armées » – les Indiens installés sur place pour faire face aux Espagnols arrivant de loin. Cependant, malgré quelques imperfections l’exécution suivit la partition correctement, y compris le joyeux climax final avec les cloches jouant fortissimo, qui déclencha des applaudissements enthousiastes25. Le concert se poursuivit sans incident, avec le Concerto pour violoncelle de Dvorak – dont la soliste n’était autre qu’Aurora Nátola de Ginastera, l’épouse du compositeur –, puis la Quatrième Symphonie de Tchaïkovski.

Comme souvent lors d’une création de musique contemporaine, l’impact de Iubilum sur son premier public résulta sans doute surtout de la courbe émotionnelle de sa forme tripartite, scandée par les puissants climax orchestraux des mouvements extérieurs. Cependant, les critiques musicaux étaient tenus de dire quelque chose de plus élaboré, et ils ne se firent pas prier26. Le concert fut couvert comme un concert, plutôt que comme une commémoration, et les articles de presse suivirent les conventions du genre. Les commentaires sur la nouvelle pièce de Ginastera furent favorables et même enthousiastes, tout comme la performance d’Aurora Nátola dans le concerto de Dvorák ; le chef d’Astoli et l’orchestre furent jugés plus sévèrement.

Cependant, tous firent état de l’occasion qui avait motivé la commande par le Teatro Colón. Dans Criterio, un magazine catholique, Emilio Giménez souligna ce dernier point : « C’est une chose bonne et stimulante que les autorités décident d’associer les arts, la musique dans le cas qui nous occupe, aux événements les plus importants ». Le résultat, ajoutait-il, « se situe au-delà, ou au-dessus, de ces pièces de circonstance, jolies ou “effectives”, qui en général résultent de commandes de ce genre. Au contraire, Iubilum est une œuvre destinée à vivre, à durer »27.

Cette dernière prophétie ne se réalisera pas, car Iubilum reste jusqu’à aujourd’hui une œuvre presque inconnue, en Argentine comme ailleurs. Aussi, la contradiction était flagrante dans le fait d’applaudir les autorités pour associer des œuvres d’art à des événements historiques tout en disant que cette fonction même condamnait celles-ci à l’échec esthétique. Il est vrai que cette contradiction, dont l’œuvre de Ginastera était selon Giménez miraculeusement exclue, n’était pas le fait du seul critique. Elle découlait plutôt d’un cadre institutionnel qui prétendait tenir en même temps l’idée libérale de l’autonomie de l’art et celle d’une musique d’État au service de la construction de la nation, les deux étant invoquées selon le cas par un régime qui proclamait haut et fort son caractère autoritaire tout se livrant en sous-main à un implacable terrorisme d’État.

Ainsi, les critiques saluèrent d’une même voix l’importance artistique et la signification historique de Iubilum, et ils le firent à partir des idées de Ginastera relayées par Suárez Urtubey dans le programme de main, tout en y ajoutant quelque chose de leur crû. Giménez, écrivant cette fois pour le quotidien conservateur La Nación, estima que « la diversité des éléments – il y a un thème quechua au début – revêt une valeur symbolique, à savoir que la fusion des races [crisol de razas] mène à l’unité »28. Il reprenait ainsi ce qu’avait dit le compositeur, tout en lui associant ce terme de crisol de razas qui depuis le XIXe siècle était le mot-clé d’une histoire qui, avec l’immigration, prétendait faire de l’Argentine le melting pot des « races » européennes29. En 1980, cela revenait à reconnaître l’existence historique d’un « élément indien » tout en plaidant pour sa dissolution dans une identité nationale unifiée, en accord avec la politique des militaires.

Le journaliste du magazine Somos reconnut en Iubilum la « synthèse parfaite, difficile et émouvante voulue par Ginastera » des « trois sources qui représentent le caractère national », à savoir un élément indigène, des « sonorités typiquement militaires », enfin « l’influence des chœurs religieux »30. En mettant en acte la « convergence harmonique » du territoire, de l’armée et de la religion, la musique de Ginastera apparaît dans ce discours comme une parfaite image sonore de l’idéologie de la dictature.

Une autre variante de la même idée apparaît dans le compte-rendu de Napoleón Cabrera pour le journal Clarín, le plus gros tirage du pays : « Les racines telluriques, la tradition sonore religieuse, et un appel évident à la communion nationale sont réunis dans Jubilum, excitante proclamation d’une Argentine plus rêvée que réelle »31. Pour ce critique, le modèle nationaliste wagnérien, latent dans le projet de faire jouer des fanfares dans le hall du Teatro Colón, semblait ainsi réalisé. Or l’esprit éminemment conservateur de ce « rêve » était aussi une question technique, car Cabrera se réjouissait que dans cette partition « tout soit clairement écrit, avec des notes (cela paraît évident mais ne l’est plus), sans avoir recours à ces ressources sonores devenues si fréquentes ces dernières décennies », par exemple les « sections aléatoires ». Même s’il ne pouvait ignorer que Ginastera avait souvent utilisé des techniques aléatoires, pour Clarín sa nouvelle pièce célébrait par son écriture même les valeurs « nationales » de la tradition conservatrice.

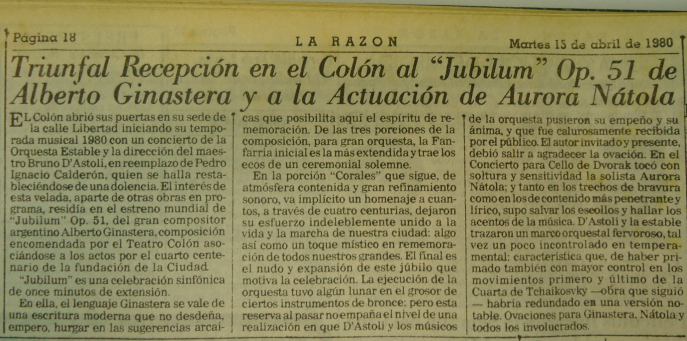

Dans tous ces propos, Iubilum apparaissait comme le symbole musical de la nation argentine, sans aucune référence à la fondation de Buenos Aires en 1580. Dans La Razón, toutefois, un critique anonyme fit l’éloge d’un « langage moderne qui ne dédaigne pas puiser dans les suggestions archaïques offertes par l’esprit de la commémoration »32.

La Razón, 15 avril 1980.

Dans le quotidien anglophone The Buenos Aires Herald – le seul qui à l’époque critiquait la politique du régime en matière de droits humains –, Fred Marey parla d’une « musique d’énorme vitalité qui dit ce qu’elle a à dire […] de manière convaincante », sans toutefois expliquer ce que cela signifiait33. Seul le critique de La Prensa se réjouit de ce que Ginastera « a évité d’évoquer le folklore et autres trucs [folklore y otras yerbas] », tout en réussissant à « donner l’étrange sentiment de rencontre, propre à l’événement que nous commémorons »34. Son interprétation des harmonies dissonantes comme un indice de l’esprit conflictuel de la « rencontre » de 1580 est la seule trace de la bataille musicale dans la presse.

Ainsi, la réception critique de Iubilum se montra tout à fait en harmonie avec l’idéologie du régime militaire, justifiant pleinement l’esprit de la commande à l’origine de l’œuvre. Seulement, ces critiques musicaux réagissaient plus à ce que Ginastera avait écrit qu’à la musique qu’il avait composée. À cet égard, leur réaction était cohérente avec l’attitude générale de la presse lorsqu’elle commentait les politiques des militaires tout en passant leurs crimes sous silence, par exemple en se réjouissant de ce qu’une fois la « guerre sale » gagnée par les forces armées, le temps était venu de « gagner la paix »35. Suite à ce que Ginastera n’avait pas dit, personne ne parla de violence, pour ne rien dire de génocide – un terme qui du reste n’était pas encore courant pour dénoncer les exactions des militaires de l’époque, et moins encore pour évoquer d’autres chapitres de l’histoire du pays36.

En effet, en 1980 le récit hispaniste était encore hégémonique, et relevait du sens commun enseigné à l’école. Christophe Colomb, cet homme dont le principal théâtre d’Argentine portait le nom, n’avait-il pas été un héros ? La fondation de Buenos Aires n’était-elle pas digne d’être célébrée ? Comment un Argentin pouvait-il nier la valeur positive de cet événement sans refuser celle de l’existence même de son pays ? De ce point de vue, en tant que récit Iubilum n’était pas une exception, mais plutôt la norme. Ce n’est que plus tard, vers la fin de la dictature, et précisément comme une conséquence des massacres commis par cette dernière, que les Indiens commenceront à être vus comme des victimes. Non seulement ceux de la période coloniale, protagonistes involontaires du Cinquième centenaire du premier voyage de Colomb commémoré à l’échelle internationale en 199237, mais aussi, et même d’abord, ceux de la Conquista del desierto : « Peut-être les Indiens étaient-ils les desaparecidos de 1879 ? », lancera l’écrivain exilé David Viñas en 198238.

Alberto Ginastera, d’ailleurs, ne pouvait être suspecté d’approuver personnellement la destruction des cultures indigènes, qu’au contraire il avait souvent évoqué de manière positive dans ses œuvres, depuis le ballet Panambí (1937) jusqu’au poème symphonique inachevé Popol Vuh (1983). En même temps, il était un catholique pratiquant, et les œuvres inspirées par le chant grégorien ou par Palestrina étaient également présentes dans son catalogue, de Salmo CL (1938) à Turbae (1974). En 1958 il avait fondé la Faculté de Musique de l’Universidad Católica Argentina, une institution dont le recteur, l’archevêque Octavio Derisi, allait devenir le confesseur du général Videla39.

Or, ces deux thématiques, catholique et indigéniste, avaient coexisté dans son œuvre sans se toucher, comme deux aspects séparés de sa vision du monde et de l’histoire de son pays. Il a fallu la commande de la dictature pour que ces deux éléments se rencontrent dans son œuvre, il a fallu l’intervention de l’État argentin pour qu’il célèbre le triomphe de l’un sur l’autre, comme le ventriloque d’une histoire officielle érigée en raison d’État. Et cette « célébration symphonique » conçue comme une représentation de l’histoire des origines du pays prenait dans le Finale la forme d’une représentation instrumentale d’une voix collective, comme la fiction d’un nouvel hymne que la nation chanterait ensemble en s’incarnant symboliquement dans l’orchestre. Même si l’on suit le programme écrit sans faire attention à la bataille, la joie reste le signifiant principal de l’œuvre. Et c’est bien d’une joie catholique qu’il s’agit, en un mot : Iubilum.

Il demeure que Iubilum est un récit musical nié par son propre programme, pour des raisons qui touchent au cœur de la commémoration du Cuarto Centenario par la dictature argentine. Ces raisons convergent dans l’interrogation sur ce que veut dire célébrer la fondation d’une ville dont l’origine fut une guerre coloniale génocidaire. En tant que produit de la politique de l’histoire mise en place par un régime militaire lui-même génocidaire, l’œuvre musicale, sa commande et sa première réception renvoient ensemble au problème éthique que pose la violence d’État tout au long de l’histoire de la République Argentine. C’est pourquoi il ne faut pas s’étonner, en fin de comptes, que cette ode à la joie de l’État dictatorial, basée sur la dénégation de ce que l’œuvre racontait malgré elle, fût à son tour sanctionnée par sa chute dans l’oubli40.

Notes

1

Jorge Luis Borges, « Fondation mythique de Buenos Aires », Œuvres complètes I, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2010, p. 81. Traduction modifiée.

2

Juan José Saer, El río sin orillas: tratado imaginario, Madrid et Buenos Aires, Alianza, 1991 ; Carmen Bernand, Histoire de Buenos Aires, Paris, Fayard, 1997.

3

« Fue inaugurado ayer el monumento al Quijote », La Nación Internacional, 16 juin 1980. Toutes les traductions sont de l’auteur, sauf indication contraire.

4

Javier Trímboli, « 1979, La larga celebración de la conquista del desierto », Corpus, 3/2, 2013.

5

Maristella Svampa, El dilema argentino: civilización y barbarie, Buenos Aires, Taurus, 2006.

6

Walter Delrio e.a., « Discussing Indigenous Genocide in Argentina: Past, Present, and Consequences of Argentinean State Policies toward Native Peoples », Genocide Studies and Prevention, 5/2, 2010, p. 138‑159 ; David Sheinin, Consent of the Damned. Ordinary Argentinians in the Dirty War, Gainesville, University Press of Florida, 2012, p. 49.

7

Tulio Halperin Donghi, El espejo de la historia. Problemas argentinos y perspectivas latinoamericanas, Buenos Aires, Sudamericana, 1987 ; Loris Zanatta, Perón y el Mito de la Nación Católica, Buenos Aires, Sudamericana, 1999.

8

Pour un enregistrement récent voir l’album Ginastera : Orchestral Works, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, dir. Arturo Tamayo, Capriccio, 2016, disponible en streaming.

9

Deborah Schwartz-Kates, Alberto Ginastera. A Research and Information Guide, New York, Routledge, 2010 ; Antonietta Sottile, Alberto Ginastera : le(s) style(s) d’un compositeur argentin, Paris, L’Harmattan, 2007; Gerardo Guzmán (dir.), Malambo, truculencia y legado: apuntes para el análisis de la obra de Alberto Ginastera, Buenos Aires, Ediciones Conservatorio Gilardo Gilardi, 2020.

10

Esteban Buch, « L’avant-garde musicale à Buenos Aires : Paz contra Ginastera », Circuit. Musiques contemporaines, 2007, p. 11-32.

11

Esteban Buch, L’Affaire Bomarzo. Opéra, perversion et dictature, Paris, Éditions de l’EHESS, 2011, p. 191-199.

12

Laura Novoa (dir.), Ginastera en el Instituto Di Tella: Correspondencia 1958-1970, Buenos Aires, Biblioteca Nacional, 2011 ; Hernán G. Vázquez (dir.), Conversaciones en torno al CLAEM: Entrevistas a compositores becarios del Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales del Instituto Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Instituto de Musicología Carlos Vega, 2015 ; Eduardo Herrera, Elite Art Worlds: Philanthropy, Latin Americanism, and Avant-garde Music, Oxford-New York, Oxford University Press, 2020.

13

RGL [Raúl García Luna], « El metal de Ginastera », Somos, 18 avril 1980, p. 46-47.

14

Alberto Ginastera, Iubilum. Symphonic Celebration op. 51, New York, Boosey & Hawkes, 1980, snp.

15

Alberto Ginastera à Enzo Valenti Ferro, 26 février 1980, Fonds Ginastera, Paul Sacher Stiftung, Bâle.

16

Actuellement Fonds Ginastera, Fondation Paul Sacher, Bâle.

17

Alberto Ginastera, Iubilum. Symphonic Celebration op. 51, New York, Boosey & Hawkes, 1980, snd.

18

Gérard Béhague, « Indianism in Latin American Art-Music Composition of the 1920s to 1940s: Case Studies from Mexico, Peru, and Brazil », Latin American Music Review / Revista de Música Latinoamericana, 27/1, 2006, p. 28-37 ; Vera Wolkowicz, « Incan or Not? Building Ecuador’s Musical Past in the Quest for a Nationalist Art Music, 1900-1950 », The Journal of Musicology, 36/2, 2019, p. 228-260.

19

Thomas Röder, « Beethovens Sieg über die Schlachtenmusik - Opus 91 und die Tradition der Battaglia », in H. Lühning, S. Brandenburg (dir.), Beethoven zwischen Revolution und Restauration, Bonn, Beethoven-Haus, 1989, p. 241.

20

Esteban Buch, « The Scandal at Le Sacre : Games of Distinction and Dreams of Barbarism », H. Danuser, H. Zimmermann (dir.), Avatar of Modernity. The Rite of Spring Reconsidered, Londres, Boosey & Hawkes/Paul Sacher Foundation, 2013, p. 59-78.

21

Alberto Ginastera, Iubilum. Symphonic Celebration op. 51, New York, Boosey & Hawkes, 1980, snp.

22

Alberto Ginastera, « Werkeinführung », Iubilum op. 51, Fonds Ginastera, Paul Sacher Stiftung, Bâle.

23

Gregorio Suñol y Baulenas, Método completo de canto gregoriano según la escuela de Solesmes, 8e ed., Montserrat, Monasterio, 1943.

24

Programme du concert du 12 avril 1980, Teatro Colón, Buenos Aires.

25

Enregistrement du concert du 12 avril 1980, archives du Teatro Colón.

26

Deborah Schwartz-Kates, Alberto Ginastera: A Research and Information Guide, New York, Routledge, 2010, p. 88.

27

[Emilio Giménez], « Orquesta estable del Colón », Criterio, 24 avril 1980.

28

[Emilio Giménez], « Bella obra de Alberto Ginastera y gran labor de Aurora Nátola », La Nación, 14 avril 1980.

29

Rita Segato, La nación y sus otros: raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de políticas de la identidad, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2007.

30

RGL [Raúl García Luna], « El metal de Ginastera », Somos, 18 avril 1980, p. 46-47.

31

Napoleón Cabrera, « Ginastera y su música para el país », Clarín, 15 avril 1980.

32

« Triunfal recepción en el Colón al “Jubilum” op. 51 de Alberto Ginastera y a la actuación de Aurora Nátola », La Razón, 15 avril 1980.

33

Fred Marey, « Music in Buenos Aires », The Buenos Aires Herald, 18 avril 1980.

34

L.M.H., « “Jubilum” de Ginastera, dirigido por d’Astoli », La Prensa, 16 avril 1980.

35

Marcos Novaro, Vicente Palermo, La Dictadura Militar, 1976-1983: del Golpe de Estado a la Restauración Democrática, Buenos Aires, Paidós, 2003 ; Sebastián Carassai, The Argentine Silent Majority. Middle Classes, Politics, Violence, and Memory in the Seventies, Durham-Londres, Duke University Press, 2014.

36

Sur le caractère génocidaire de la dictature de 1976-1983, voir notamment : Daniel Feierstein, Memorias y representaciones. Sobre la elaboración del genocidio, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2012 ; et Mark Osiel, Mass Atrocity, Ordinary Evil, and Hannah Arendt. Criminal Consciousness in Argentina’s Dirty War, New Haven-Londres, Yale University Press, 2001.

37

Voir notamment Tzvetan Todorov, La conquête de l’Amérique. La question de l’autre, Paris, Le Seuil, 1982.

38

David Viñas, Indios, ejército y frontera, Buenos Aires, Siglo XXI, 1982, p. 12. Desaparecidos souligné dans le texte. Voir Diana Lenton, « Genocidio y política indigenista: debates sobre la potencia explicativa de una categoría polémica » ; Julio Esteban Vezub, « 1879-1979: Genocidio indígena, historiografía y dictadura » ; et autres contributions du dossier Corpus, vol. 1, no 2, 2011 [en ligne].

39

Laura G. Rodríguez, Clara Ruvituso, « Octavio Nicolás Derisi: trayectoria y pensamiento del fundador de la Universidad Católica Argentina », VII Jornadas de Sociología de la UNLP, La Plata, 2012.

40

Une première version de cet article est parue sous le titre « Conquistadores, Indians, and Argentine Generals: Iubilum op. 51, a Commission to Alberto Ginastera (1980) », in E. Buch, I. Contreras Zubillaga, M. Silva (dir.)., Composing for the State : Music in Twentieth Century Dictatorships, Londres, Routledge/Fondazione Cini, 2016, p. 186-216. Voir aussi: Esteban Buch, « Ginastera’s Late Nationalism », in Angela Ida De Benedictis, Felix Meyer (dir.), Alberto Ginastera in Switzerland. Essays and Documents, Londres, Boosey & Hawkes/Paul Sacher Foundation, 2016, p. 70-79.