(Institut français de Pondicherry - Savoirs et Mondes indiens)

Punjab, janvier 2022. Sous le ciel gris hivernal de cette province du nord-ouest de l’Inde, des champs de blé vert s’étendent à perte de vue, composant un paysage monotone que seuls interrompent quelques bosquets d’eucalyptus. Sur les murs des rares habitations, des publicités d’organismes de crédits et d’agences d’assistance à l’obtention de visas aux couleurs vives invitent à émigrer vers la Grande-Bretagne, l’Australie ou encore l’Amérique du Nord. Peu de signes rappellent la récente mobilisation paysanne qui a marqué l’Inde entre juin 2020 et décembre 20211. Sur la route à deux voies, seules quelques voitures, avec des autocollants accompagnés du slogan No farmers no food, laissent entrevoir les traces du mouvement.

Exemples de logos utilisés par les militants paysans et leurs soutiens pendant la mobilisation de 2020-2021.

Ce slogan, omniprésent à chaque stade de la mobilisation, reflète l’importance symbolique attribuée à la fonction nourricière des agriculteurs dans la société indienne, bien que leur nombre soit en déclin2. En effet, les agriculteurs sont souvent désignés dans les discours publics par le terme sanskrit annadātā , signifiant littéralement « ceux qui donnent la nourriture ». Des années 1960 jusqu’à aujourd’hui3, le slogan Jai Jawan Jai Kisan (« victoire au soldat et victoire à l’agriculteur »), présente les agriculteurs aux côtés des soldats comme des héros nationaux, contribuant activement à la sécurité alimentaire dans le cadre de la défense de la souveraineté nationale. Cette symbolique héroïque, qui les érige en garants de l’approvisionnement alimentaire de la nation, s’est trouvée renforcée au moment de la Révolution verte, par la mise en place de mécanismes de soutien public spécifiques. Parmi eux, les prix minimaux garantis (Minimum Support Prices, MSP ci-après4), introduits dans les années 1960, ont joué un rôle essentiel dans l’orientation des choix agricoles des producteurs indiens, principalement dans les États agricoles du nord. Si cet instrument d’action publique a contribué à consolider la souveraineté alimentaire de l’Inde en réduisant sa dépendance aux importations de blé étatsuniennes dans les années 1950-19605, il a aussi contribué à favoriser les monocultures au détriment de la diversité agricole et l’adoption généralisée d’un modèle de production intensif. Les conséquences sociales et environnementales de ce dernier ont été cependant peu mises en avant par les syndicats paysans mobilisés en 2020-2021, leurs revendications ayant davantage porté sur des considérations d’ordre économique et leur opposition à la libéralisation du secteur agricole6. Ce texte examine précisément comment certains agriculteurs du Punjab développent de nouvelles aspirations en termes environnemental et sanitaire et réorientent leur rôle de producteurs vers celui de pourvoyeurs d’une alimentation perçue comme sûre et saine (safe, healthy food7). Dans un contexte marqué par la dégradation de l’environnement, des conditions de santé et de l’économie, ce mouvement de conversion, bien qu’encore marginal, redéfinit non seulement les pratiques agricoles, mais aussi la manière dont l’acte de produire s'articule avec celui de consommer. Il questionne ainsi le sens de la souveraineté alimentaire et la fonction nourricière des agriculteurs, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux possibles pour le paysage agricole et alimentaire du Punjab.

Héritage colonial et essor de la modernisation agricole au Punjab

Malgré sa taille relativement modeste8, le Punjab occupe une place singulière en Inde, à la fois par son identité culturelle marquée9 et par son importance historique et économique. Région frontière et relativement excentrée, la « terre des 5 rivières » (Panjāb), a été annexée tardivement par les Britanniques en 1849, à l’issue de la Seconde Guerre anglo-sikhe. Dès lors, elle est devenue un territoire privilégié au sein de l’administration coloniale10. Les autorités britanniques intégrèrent en effet les Punjabis dans leurs forces armées et investirent largement dans la modernisation de l’agriculture, notamment à travers la création des Canal Colonies, un vaste réseau de canaux d’irrigation11. Ce système permit une mise en culture intensive des terres, dotant dès la fin du XIXᵉ siècle l’agriculture punjabie d’une structure et d’une productivité sans précédent dans le sous-continent.

Peu après l’indépendance (1947), l’État indien post-colonial, amputé du Nord Punjab suite à la Partition, réitère cette stratégie en misant sur le Punjab pour relever les défis alimentaires de la nation naissante, prolongeant, en quelque sorte, le projet de modernisation agricole porté initialement par le pouvoir colonial britannique. Les premiers grands projets d’infrastructure, centrés sur le développement de l’irrigation et la production d’électricité hydroélectrique (notamment par la construction du barrage de Bhakra Nangal, achevé en 1963), ont ainsi bénéficié tout particulièrement au Punjab. Toutefois, dès les années 1960, le contexte géopolitique de la Guerre Froide et le développement des thèses malthusiennes visant l’Asie et plus particulièrement l’Inde12, contribue à légitimer la pénétration de la « Révolution verte » en Inde13. Là encore, le Punjab occupe une place particulière dans l’histoire de l’Inde et se trouve désigné comme État phare de cette expérimentation par le gouvernement post-colonial. L’introduction de semences améliorées (high-yielding varieties, HYV) commence d’abord avec le blé, une denrée de base de l’alimentation punjabie, puis s’étend au riz (paddy), qui, bien que nécessitant davantage d’eau, représente la denrée alimentaire de base dominante dans d’autres régions du pays. Cette transition a été rendue possible par le développement de l’irrigation et le soutien d’achat par l’État aux prix minimaux garantis (MSP) précédemment cités. Le Punjab a ainsi atteint des niveaux exceptionnels de productivité, de rendements, d’extension des semences à haut rendement, d’utilisation de produits phytosanitaires, d’engrais et d’accès précoce à la mécanisation agricole (notamment aux tracteurs et aux pompes permettant de puiser dans les nappes phréatiques). La région a ainsi connu un changement radical dans son système de cultures, avec une chute de la diversité des cultures, passant de 21 espèces dans les années 1960-1961 à seulement 9 dans les années 1990-199114.

Au fil de ces différentes séquences historiques, de la colonisation à la Révolution verte, le Punjab est devenu l’épicentre du projet de modernisation agricole en Inde, s’imposant comme le « grenier de l’Inde » avec, selon les années, environ 20 % de la production nationale de riz et entre un tiers et la moitié de celle de blé. La région a en outre incarné pendant des décennies l’image d’un modèle de prospérité et de réussite économique basée sur le secteur agricole. Une fraction particulière de ses agriculteurs15, principalement membres de la caste des Jatts (qui inclut majoritairement des sikhs16) et propriétaires fonciers17, a en effet renforcé son statut d’élite, devenant le symbole d’un pouvoir économique et politique croissant dans la société punjabie. De manière significative, la taille moyenne des exploitations agricoles au Punjab est nettement supérieure à la moyenne nationale18 et continue d’augmenter, à contre-courant de la tendance générale observée à l’échelle de l’Inde, où la fragmentation des terres progresse19. Cette prospérité du Punjab s’est reflétée pendant des années dans un produit intérieur brut (PIB) nominal par habitant parmi les plus élevés du pays. En effet, jusqu’au début des années 2000, le Punjab figurait parmi les États les plus riches de l’Inde20, occupant même la première place en termes de PIB entre 1981 et 199121.

Dystopie agricole : les désillusions de la Révolution verte

Cependant, depuis les années 1990, un nouveau récit s’est développé22. Centré sur la « crise agraire23», il met en lumière les défis économiques, sociaux et environnementaux auxquels la région fait face, soulignant les coûts et les contradictions d’un modèle longtemps célébré. Bien que l’ampleur de ces effets varie selon les régions du Punjab, certaines zones étant plus durement touchées que d’autres, ce modèle intensif encouragé par les politiques publiques a eu des conséquences majeures telles que la stagnation des rendements, la dégradation des sols, l’épuisement des nappes phréatiques, la perte de biodiversité, la pollution des eaux et des sols par les pesticides, ainsi que la pollution de l’air qui s’étend même jusqu’à la capitale Delhi24. Ce modèle a également exacerbé des problèmes socio-économiques, tels que l’endettement des agriculteurs25, entraînant un cercle vicieux d’insoutenabilité économique et une augmentation soudaine des taux de suicide, supérieurs à la moyenne nationale, à partir de la fin des années 1980 et le début des années 199026. On observe en outre un phénomène de « dépaysannisation », processus étroitement lié à la modernisation agricole. Ce phénomène se manifeste par une émigration croissante, mais aussi par une forte augmentation de l’emploi non agricole dans la région, résultant d’une diversification des sources de revenus et d’un éloignement progressif des activités agricoles traditionnelles27. En parallèle, une crise sanitaire, moins dicible mais tout aussi dramatique et massive, se profile, marquée par la multiplication de cancers (sein, œsophage, prostate, col de l’utérus, etc.) dans les zones rurales, un fléau dont l’ampleur dépasse désormais celle des suicides et qui est attribué en partie à l’exposition aux résidus de pesticides (sols, eau, air) présents dans la région28.

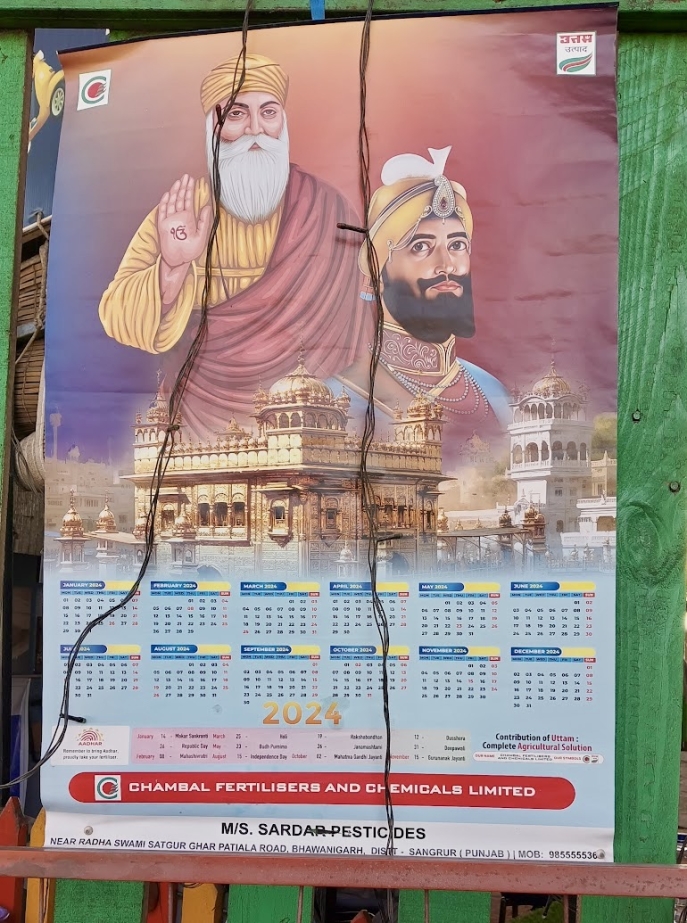

Calendrier promotionnel de Chambal Fertilisers and Chemicals Limited, principal fabricant privé d’engrais azoté (urée) en Inde, illustré par une représentation religieuse : en haut, les figures sacrées Guru Nanak et Guru Govind Singh, piliers du sikhisme, surplombent une vue du Temple d’Or, symbole spirituel et culturel du Punjab (Punjab, mars 2024).

Tout au long des routes, les nombreuses publicités pour des hôpitaux spécialisés dans le traitement du cancer reflètent, par leur présence marquante, l’ampleur de cette réalité. Des études épidémiologiques locales ont également mis en évidence d’autres problèmes de santé, notamment l’augmentation des problèmes rénaux, des infections cutanées, des affections cardiaques, des malformations congénitales, du grisonnement prématuré des cheveux chez les enfants et des troubles reproductifs, tous en forte hausse depuis le milieu des années 1990.

Publicité pour un hôpital privé « Sohana Hospital », spécialisé en oncologie et traitement du cancer (Punjab, mars 2024)

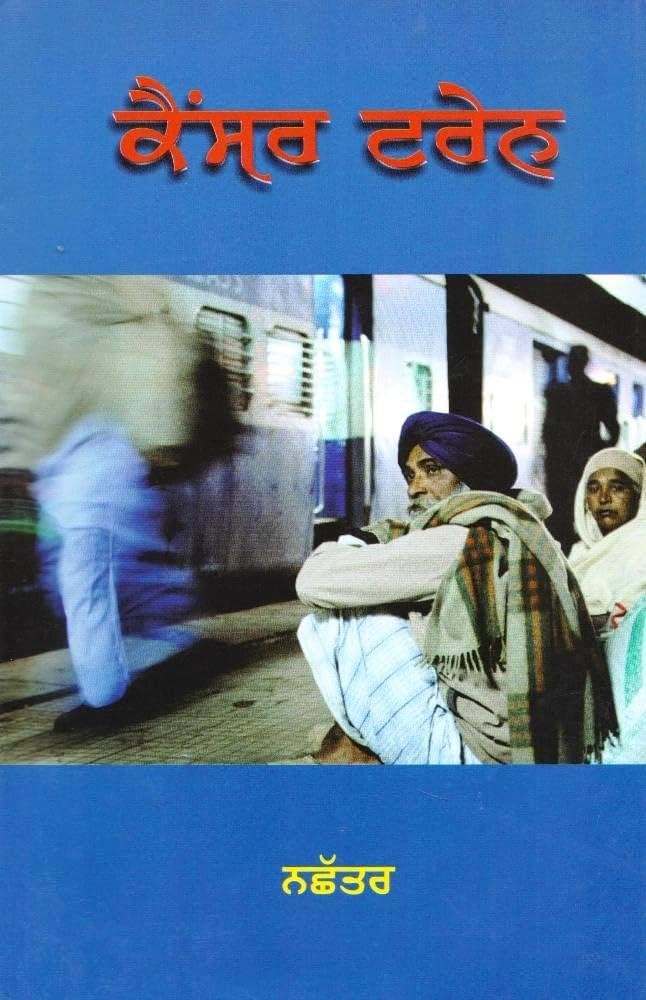

Le problème public des pesticides et leurs effets sur la santé humaine et animale (par accumulation dans la chaîne alimentaire) ainsi que sur l’environnement, a pris de l’ampleur et devient de plus en plus visible au Punjab ces dernières années, notamment à travers des reportages médiatiques29, des films documentaires30 et des campagnes de sensibilisation portée par des militants écologistes31. Un exemple marquant est celui de la région de Malwa, au sud du Punjab. Surnommée pendant des années la « cotton belt » en raison de sa production intensive de coton transgénique (Bt coton)32, elle est tristement connue depuis une vingtaine d’années sous le nom de « cancer belt » ou « capitale indienne du cancer », en raison de la forte prévalence de cancers attribués à l’usage massif de pesticides qui y prévaut33. C’est dans cette même région que le « train du cancer »34reliant Bhatinda à Bikaner est devenu un symbole de cette épidémie dans les zones rurales : ce service permet à de nombreux patients atteints de cancer de bénéficier de billets gratuits pour se rendre au Rajasthan et accéder à des traitements à moindre coût au Acharya Tulsi Regional Cancer Centre35.

Première de couverture du roman en punjabi (2017) de Nachhatar Singh portant sur le « train du cancer » et quatrième de couverture de sa traduction anglaise.

De manière significative, les pesticides sont devenus aujourd’hui l’un des moyens les plus accessibles pour les agriculteurs en détresse de mettre fin à leurs jours : plus de 70 % des suicides recensés dans l’enquête menée par la militante Ranjana Padhi dans huit districts de la région de Malwa ont été commis par ingestion de pesticide36. Cependant, malgré cette visibilité accrue, un déni, souvent accompagné de fatalisme37, persiste, tant du côté des agriculteurs et de leurs proches que des institutions encadrant le secteur agricole, constat que j’ai pu observer au cours de mes observations et lors des entretiens38. Cette dynamique n’est pas propre au Punjab : elle résonne également dans d’autres contextes, où les effets de modèles agricoles intensifs se trouvent ignorés ou minimisés39. Comme l’écrit Christelle Pineau sur un autre cas, celui de la viticulture en France, « on entend souvent une dissonance dans les discours des utilisateurs, les uns préférant “ne pas trop savoir” et les autres essayant de “ne pas y penser” pour des raisons économiques (travailler sans herbicides ni pesticides exige de changer de modèle économique, souvent moins rentable)40 ». De manière similaire, ce n’est qu’à la toute fin des entretiens menés avec des agriculteurs, lorsque je leur pose explicitement une question sur l’existence de préoccupations de santé liées à l’usage des pesticides, que la parole de certain·es se libère progressivement, révélant des inquiétudes rarement exprimées publiquement. Sont alors évoquées des histoires familiales ou de voisinage marquées par des malformations infantiles, des problèmes d’infertilité, des maladies graves, voire des décès, qu’ils attribuent à l’usage des pesticides. Je rencontre notamment Manjeet au marché bio de Chandigarh, en mars 2024. Sikhe, elle arbore un bracelet en argent à la main droite et un foulard noir noué sur la tête, tandis que son mari, à ses côtés, porte une longue barbe blanche et un turban bleu. Cette agricultrice d’environ 50 ans explique être passée à l’agriculture biologique il y a 15 ans suite au décès de sa belle-mère d’un cancer du sein.

Manjeet me montre un à un ses choux-fleurs (plus petits), ses carottes légèrement tordues, et ses navets un peu piqués et plus petits également. Elle explique que, bien que leurs formes et tailles diffèrent de celles des produits conventionnels, ils sont beaucoup plus sains et nutritifs. Elle précise que les consommateurs comparent souvent ses légumes à ceux du marché conventionnel, les trouvant « moches » à cause de leur apparence, ce qui rend sa vente difficile. Cependant, elle explique qu’elle ne pratique pas l’agriculture pour faire du profit, mais plutôt comme un service à la société, conformément aux enseignements du guru. Selon elle, « l’argent dépensé en pesticides finit chez le médecin », soulignant ainsi les coûts cachés pour la santé liés à l’agriculture conventionnelle (marché bio de Chandigarh, Punjab, mars 2024).

Jaswinder, un homme sikh dans la quarantaine, qui se décrit lui-même comme un « agri-entrepreneur », a quitté la culture du paddy il y a quatre ans pour se consacrer à une unité de production et de transformation de millet en agriculture biologique dans son village. Lors du tour d’une partie des parcelles, il confie que depuis son enfance, il a observé les désastres liés au modèle agricole dominant, notamment la diminution drastique des réserves d’eau. Il souligne également que tout le monde dans son entourage est bien conscient de l’augmentation des problèmes sanitaires, en particulier les cas de cancers, avec des hôpitaux étant selon lui régulièrement saturés. En tant que père d’un garçon de huit ans, Jaswinder dit se sentir profondément responsable de la protection de la santé de son enfant, ce qui implique selon lui de préserver l’environnement et de lui fournir l’accès à une alimentation saine (healthy food)41.

À l’instar de Manjeet et Jaswinder, au sein même de la profession agricole, une remise en question des pratiques agricoles héritées de la Révolution verte s’opère à bas bruit depuis une vingtaine d’années. Cependant, contrairement à un mouvement politique structuré, ce changement de perspective trouve sa genèse davantage dans des préoccupations sanitaires et environnementales que dans une volonté de transformation sociale. Ce processus de réévaluation s’inscrit en effet dans une réflexion portant sur l’impact du modèle de la Révolution verte sur l’alimentation, le mode de vie, la santé des habitant·es du Punjab et leur écosystème, soulevant ainsi des interrogations sur la durabilité à long terme de cette région. Une démarche qui, bien que de plus en plus visible, n’a pas encore pris la forme d’un projet politique organisé. Rajinder Singh Deep Singh Wala, Vice-Président du Kirti Kisan Union (KKU), un syndicat de petits et moyens agriculteurs, illustre cette prise de conscience progressive quant aux défis écologiques et sociaux posés par le modèle agricole actuel et la nécessité de le redéfinir : « Il faut comprendre que le modèle de la Révolution verte n’est pas seulement favorable aux grandes entreprises et opposé aux agriculteurs, il est également anti-environnemental. Nous l’appelons le “Massacre vert”, car il a détruit à la fois l’agriculture et la communauté paysanne. Nous discutons de la manière de mettre en œuvre un modèle agricole qui réponde aux intérêts des agriculteurs tout en étant respectueux de l’environnement. Le futur mouvement paysan devra impérativement aborder cette question cruciale42 ». Bien qu’elles demeurent marginales et peu nombreuses, ces prises de position ouvrent la voie à des réflexions alternatives sur l’avenir de l’agriculture au Punjab, une agriculture sans pesticides étant de plus en plus envisagée comme une solution possible.

La quête d’une nourriture sûre et saine (safe and healthy food)

La Kheti Virasat Mission (KVM), appellation venant des termes punjabis kheti « agriculture » et virasat « héritage », fondée en 2005 par Umendra Dutt43s’est affirmée comme la principale organisation de plaidoyer en faveur de l’agriculture biologique au Punjab. Elle privilégie d’ailleurs le terme d’« agriculture naturelle » et a été la première à l’introduire au Punjab, sous l’influence de Subash Palekar, agriculteur marathi chantre de cette méthode (Zero Budget-Natural Farming) en Inde44 dont elle a favorisé la venue au Punjab entre 2005 et 2007. Cette approche, elle-même inspirée initialement des principes de « non-agir » (permaculture) du Japonais Masanobu Fukuoka (1913-2008)45, repose en particulier sur l’utilisation d’intrants à base de produits naturels issus de la ferme, dérivés en particulier de la bouse et de l’urine de vache indigène (desi), tels que le Jeevamrita et le Beejamrita, mais aussi sur des techniques culturales telles que la rotation des cultures, le paillage organique (Achhadana), la culture intercalaire, l’irrigation alternée des sillons pendant la mi-journée (Whapasa), etc. L’engagement de la KVM dans la formation pratique reste cependant limité, celui-ci se concentrant principalement sur la sensibilisation aux enjeux sanitaires et environnementaux liés aux pesticides et à la recherche de solutions (par exemple, la réintroduction des millets à la place de la riziculture et l’organisation de marchés bio à Jalandhar, Ludhiana, Bathinda ou encore Chandigarh46). Ces actions ciblent non seulement les agriculteurs, mais également un public plus large, incluant les responsables politiques de tous bords et les consommateurs urbains, en particulier à travers la promotion de la notion de « nourriture sûre et saine » (safe/ healthy food)47.

La All India Pingalwara Society, organisation caritative basée à Amritsar et fondée en 194748, principalement dédiée à l’aide aux personnes marginalisées, notamment des orphelins, des personnes en situation de handicap et des sans-abri, constitue quant à elle une autre référence au Punjab en termes d’agriculture biologique. Elle a en effet développé depuis une quinzaine d’années une ferme sans intrants ni produits chimiques de synthèse sur environ 23 hectares, nommée « Bhagat Puran Singh Natural Agriculture Farm ». L’objectif principal de cette initiative n’est pas, à la différence de la KVM, d’occuper l’espace public pour sensibiliser les consommateurs et les politiciens ni d’offrir des formations aux agriculteurs, mais plutôt de revendiquer une exemplarité, celle de garantir une forme d’autosuffisance en fournissant une nourriture saine à ses 2500 membres. Rajbir Singh, aujourd’hui âgé de 73 ans et ancien professeur d’éducation physique, qui gère la ferme depuis sa retraite, rappelle en effet en entretien que la tradition sikhe à laquelle il s’identifie stipule qu’une partie de la production agricole soit donnée pour « nourrir les pauvres ». Toutefois, selon lui, cette pratique a conduit, au fil du temps et avec l’hégémonie de la Révolution verte, à des effets négatifs, notamment en exposant ces derniers à de la nourriture « toxique ». Nourrir les plus vulnérables avec des produits biologiques, préparés par des cuisiniers dans une immense cuisine du centre situé à quelques kilomètres de la ferme, devient ainsi pour lui une manière de concilier l’aide apportée et les principes spirituels du sikhisme.

Visite des parcelles de la ferme de Pingalwara en compagnie de Rajbir Singh (district de Sangrur, Punjab, janvier 2022).

Le site internet de la ferme présente en outre une section justifiant le choix de l’agriculture biologique sous le titre « Pourquoi l’agriculture biologique ? Les effets nocifs des pesticides chimiques » (Why organic? Harmful effects of chemical pesticides). À côté d’une photo de bébés présentant des malformations, un texte explique les effets sanitaires des pesticides, en particulier pour les femmes enceintes : « Une exposition prolongée aux pesticides chez l’humain peut provoquer de graves troubles du système reproductif, nerveux et immunitaire, et dans certains cas, peut même conduire au cancer. L’exposition à certains pesticides peut être un véritable “enfer” pour une femme enceinte, car cela peut entraîner la mort du bébé, et même si l’enfant naît, il pourrait souffrir de nombreux troubles, voire de pertes de membres49 ».

Du côté des institutions étatiques, quelques progrès dans la prise de conscience institutionnelle ont été réalisés : en particulier, en 2018, le Département d’agriculture de l’État du Punjab a interdit le renouvellement de l’autorisation de vente d’une vingtaine de pesticides50. La même année, la Punjab State Farmers’ Policy préparée par la Punjab State Farmers’ & Farm Workers’ Commission a en outre proposé l’objectif de 10 % de réduction des pesticides. Parmi les autres mesures clés suggérées par cette commission lors de ses derniers rapports (2018, 2024) figurent, entre autres, un plan de diversification des cultures, incluant, par exemple, l’interdiction de la riziculture dans les zones où les nappes phréatiques sont épuisées, la promotion de la culture du millet, moins consommatrice d’eau, ainsi que l’introduction d’une légumineuse (haricot mungo) dans la rotation des cultures, afin de réduire la dépendance aux intrants chimiques grâce à ses propriétés de fixation de l’azote dans le sol. Le gouvernement s’est également doté d’une institution chargée de promouvoir la production, la certification, la transformation et la commercialisation de produits agricoles biologiques, la Punjab Agro Industries Corporation Limited (Pagrexco)51. Parallèlement, les centres de formation agronomique à l’échelle de chaque district et rattachés à l’Indian Council of Agricultural Research, les Krishi Vigyan Kendra (KVK), ont organisé des sessions à destination des agriculteurs portant sur les méthodes de production (vermi-compost, engrais naturels, etc.) et les procédures de certification en agriculture biologique. Ces actions de soutien de l’État régional à la transition vers l’agriculture biologique restent cependant limitées en termes de moyens alloués et les recommandations de la Punjab State Farmers’ & Farm Workers’ Commission se sont rarement traduites jusqu’à aujourd’hui en actions concrètes52.

La « Organic Hut », magasin proposant des produits provenant des fermes certifiées biologiques, a été installée en 2016 devant le siège de la Punjab Agro Industries Corporation Limited à Chandigarh. Le gérant précise en entretien qu’à ce jour environ 3000 producteurs bio sont associés à ce magasin (Punjab, mars 2024).

Les archipels des agricultures alternatives

Face à ces initiatives de la société civile relativement limitées en nombre et en portée et face à une action publique en faveur de l’agriculture biologique encore peu développée, des ilots d’agriculture alternative sans produits chimiques de synthèse se manifestent sous des formes individuelles et plurielles, hors de tout réseau ou collectif structuré, dessinant une constellation de pratiques et d’idées unifiées a minima par une conscience partagée des risques sanitaires liés à l’usage intensif de pesticides. Contrairement à d’autres régions de l’Inde où des formes d’agriculture préindustrielle subsistent parfois dans les zones montagneuses (par exemple le Sikkim, l’Uttarakhand, ou l’Himachal Pradesh)53 et où la Révolution verte a été limitée, voire n’a jamais été implémentée, le développement d’une agriculture sans pesticides au Punjab représente un défi majeur dans la mesure où il s’agit pratiquement de « repartir de zéro » face à une série de pertes liées à la modernisation agricole : disparition des semences paysannes, érosion de la biodiversité, sols profondément dégradés, nappes phréatiques polluées et savoirs traditionnels largement oubliés. Une perte encore plus fondamentale chez ces héritiers de la Révolution verte réside dans l’érosion des formes d’entraide collective, remplacées par l’incorporation progressive d’un ethos individualiste, façonné par les dynamiques de modernisation agricole et les logiques de marché54. Parmi les agriculteurs qui s’engagent dans l’agriculture biologique, le rythme et l’ampleur des changements de pratiques agricoles varient néanmoins en fonction de leurs propriétés démographiques et socio-économiques.

Trois grands types de profils se dégagent parmi les agriculteurs rencontrés jusqu’ici au cours de mes enquêtes. Tout d’abord, on trouve des agriculteurs les plus âgés (plus de 50-60 ans), héritiers directs de la modernisation agricole, qui ont su préserver la mémoire des pratiques de leurs parents et grands-parents antérieures à la Révolution verte, tout en diversifiant leurs revenus grâce à des activités non agricoles. Deuxièmement, d’autres se démarquent par un parcours de reconversion professionnelle : après une carrière dans des secteurs variés — militaire, technologies de l’information (IT) ou encore à l’étranger — ils reviennent sur la terre familiale, souvent au moment où ils viennent de fonder une famille (jeunes enfants), dotés d’un statut hybride, mi-exogène, mi-autochtone, et surtout d’un capital économique conséquent accumulé au cours de leurs expériences professionnelles. Ce dernier leur permet de développer une forme d’agri-entrepreneuriat qui va au-delà de la production agricole pour la consommation locale en intégrant transformation et distribution (usines de transformation, magasins bio et restaurants bio en ville, exportations à l’étranger). Ces deux premiers profils, les plus favorisés mais aussi les moins nombreux, sont en mesure de convertir leurs terres de manière plus directe et, généralement, sur l’ensemble de la ferme. Ils utilisent au moins un tracteur et emploient entre deux et quatre travailleurs agricoles pour l’aide aux travaux des champs ou lors des récoltes55.

Les préparatifs du marché : Ishleen a chargé de légumes frais (laitues, brocolis, pommes de terre nouvelles, oignons, etc.) le coffre de sa voiture en direction du marché bio de Chandigarh qu’elle a contribué à mettre en place (Punjab, mars 2024). Fille d’un militaire, lui-même originaire d’une famille de grands propriétaires fonciers (zamindari), elle a suivi dans sa jeunesse des études universitaires en économie à Patiala et a participé au mouvement étudiant. Mariée au fils d’un dignitaire du Parti communiste punjabi qui avait lui-même beaucoup de terres, elle a dû acheter avec son mari son terrain actuel en 1998, car son frère a hérité des terres de sa famille au détriment d’elle et ses deux sœurs. À sa retraite, après une carrière florissante dans l’industrie du cuir puis dans une compagnie spécialisée dans le gardiennage, elle s’est engagée dans l’agriculture biologique il y a une quinzaine d’années sur un terrain de 6 hectares bordé d’une rivière et vend le surplus de production en ville.

Enfin, une génération plus jeune d’agriculteurs (entre 35 et 45 ans) émerge, souvent plus vulnérable économiquement (dettes et revenus non agricoles moins importants) et plus isolée des centres urbains. Ces jeunes agriculteurs, motivés par une quête d’autosuffisance et/ou par des ambitions d’« agribusiness » local, expérimentent des formes de production et distribution alternatives et s’engagent dans la diversification de leurs cultures en intégrant par exemple du maraîchage en plus de la culture de blé et de paddy. Plus captifs du système intensif et dépendant du système d’achat public pour sécuriser financièrement leur activité, ces derniers opèrent les changements les moins radicaux et sur des surfaces limitées. Pour eux, la transition vers l’agriculture biologique s’effectue rarement de manière totale ou immédiate mais plutôt à « petits pas » : elle repose sur des expérimentations progressives, menées avec prudence, sur des parcelles spécifiques dédiées à ces pratiques alternatives. Ils privilégient en outre l’auto-consommation, c’est-à-dire la production d’une « nourriture saine » pour leur famille. Parmi ceux qui parviennent à dégager un surplus de production, en plus de leur consommation personnelle, l’absence d’infrastructures de distribution accessibles les conduit à privilégier la vente directe à la ferme, via le bouche-à-oreille au sein de leurs réseaux locaux. Un stand ou une petite échoppe le long de la route devient ainsi leur principal point de distribution et lien avec les consommateurs.

À gauche : un panneau le long de la route dans le district de Jalandhar, annonçant une ferme biologique et la disponibilité de légumes frais, cultivés sans produits chimiques.

À droite : l’agriculteur, accompagné d’un consommateur, se rend sur l’une des parcelles situées en bordure de la route pour cueillir directement les légumes en pleine terre (Punjab, mars 2024 ; les coordonnées téléphoniques ont été floutées)

Ces expériences, limitées par leur taille et leur portée, demeurent quasiment invisibles dans le paysage agricole du Punjab, océan vert dominé, selon les saisons, par les monocultures de blé et de riz et ponctué, de manière fugace, par des champs de moutarde jaune éclatant. Leur caractère marginal ne reflète pas seulement la faiblesse numérique de ces initiatives, mais aussi les contraintes structurelles et les obstacles imposés par un système agricole intensif et industrialisé, profondément enraciné dans les politiques publiques et les infrastructures héritées de la colonisation et de la Révolution verte. La transition vers une agriculture sans pesticides doit en effet faire face à des temporalités longues d’expérimentation et d’adaptation des pratiques, une charge de travail accrue, une sécurité financière incertaine, une transmission des savoirs largement érodée. Dans un contexte marqué par un ethos individualiste prononcé, ces expériences peinent en outre à s’inscrire dans une dynamique collective.

Ces micro-laboratoires d’alternatives agricoles incarnent toutefois les « utopies réelles » mises en avant par Erick Olin Wright, à savoir « des institutions, des relations et des pratiques qui peuvent être construites ici et maintenant, qui préfigurent un monde idéal56 ». Celles-ci reposent sur des « stratégies interstitielles », opérant dans les fissures du système dominant. Plutôt que de rompre brutalement avec ce dernier, ces alternatives agricoles proposent en effet des « petites transformations successives [qui] produisent, en s’additionnant, un changement qualitatif au sein même du système social57 ». Elles oscillent pour la plupart entre rupture et continuité avec les logiques de la Révolution verte, donnant lieu à un processus d’« insularisation58 » marqué par un détachement progressif vis-à-vis des pratiques conventionnelles, tout en restant imbriquées dans les structures économiques et sociales héritées.

Malgré ces tensions, ces pratiques agricoles réinstaurent un véritable « pluralisme » agronomique et esquissent « les contours d’un autre monde59 » : celui de relations à réinventer localement entre production agricole, consommation alimentaire et environnement. Dans ce contexte, les réseaux sociaux semblent jouer un rôle crucial, offrant une vitrine pour faire connaître ces expériences60, construire des récits alternatifs et imaginer de nouvelles manières de faire collectif en agriculture61, mais aussi pour se relier davantage avec les consommateurs et l’acte alimentaire, particulièrement parmi les jeunes générations. Ces plateformes numériques, en facilitant la circulation des savoirs agro-écologiques, de normes nutritionnelles et sanitaires parfois empreintes de valeurs spirituelles et philosophiques, ainsi que des produits, contribuent à reconfigurer les perceptions collectives de l’avenir du système alimentaire et à renforcer les dynamiques de transition agro-écologique.

À travers l’exemple du Punjab, ces expériences interrogent enfin les dimensions sociales, sanitaires et environnementales de la souveraineté alimentaire, souvent négligées dans les débats nationaux. Il reste à voir dans quelle mesure ces « utopies nourricières », bien que modestes, ouvrent la voie à une agriculture mieux adaptée aux spécificités socio-écologiques et culturelles alimentaires de la région. Elles pourraient, à long terme, amorcer un changement significatif vis-à-vis des stratégies agraires héritées de la Révolution verte, et plus récemment, des lois agricoles controversées62

Notes

1

Cette mobilisation d’agriculteurs très médiatisée, en Inde comme à l’international, s’est révélée inédite dans l’histoire récente de l’Inde, tant par sa durée que par son ampleur. Elle s’est concentrée autour de la contestation de trois lois agricoles (Farm laws) controversées, adoptées au Parlement pendant la pandémie de la Covid-19 sans consultation des agriculteurs. Ce mouvement a rassemblé des centaines de milliers de personnes, particulièrement dans les régions agricoles du Punjab et de l’Haryana, qui se sont mobilisés pour exiger l’abrogation des lois, jugeant qu’elles favorisaient les grandes entreprises et menaçaient les systèmes de soutien des prix existants. Après une forte pression et des mois de manifestations à la frontière de Delhi, le gouvernement central a finalement annoncé l’abrogation de ces lois en décembre 2021. Sur cette mobilisation voir par exemple Sukhdev S. Sohal, « A tale of two punjabi peasant agitations. Comparing 1907 and 2020-2021 », in Shinder Singh Thandi (dir.), Agrarian Reform and Farmer Resistance in Punjab. Mobilization and Resilience, Oxon, Routledge, 2023, p. 103-111.

2

Le nombre d’agriculteurs est actuellement controversé, faute de sources statistiques récentes, mais il oscillerait entre 40 et 100 millions. Le 11ème Recensement agricole mené par le Department of Agriculture and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India, a été lancé en juin 2022 et est toujours en cours. L’emploi agricole concernerait quant à lui 45% de la population active en Inde (ILO’s India Employment Report 2024).

3

Le slogan a été utilisé en 1965 pour la première fois par le Premier ministre Lal Bahadur Shastri.

4

Ce système de prix minimaux garantis est principalement appliqué dans quelques États indiens, notamment le Punjab et l’Haryana, qui en sont les principaux bénéficiaires. D’autres États en bénéficient également, mais l’accès effectif à ces prix peut varier en fonction des infrastructures et des marchés locaux.

5

Le programme PL480 (Public Law 480), connu sous le nom de Food for Peace Act, a débuté en Inde en 1954, lorsque les États-Unis ont commencé à fournir des céréales en aide alimentaire. Cette aide s’est intensifiée dans les années 1960, à un moment où l’Inde faisait face à des sécheresses (1965, 1966) et des pénuries alimentaires sévères.

6

Voir Pritam Singh, « Farm Laws, Federalism and Farm Protests. Challenges for Punajb », In Shinder Singh Thandi (dir.), Agrarian Reform and Farmer Resistance in Punjab. Mobilization and Resilience, Oxon, Routledge, 2023, p. 173.

7

La recherche qui sous-tend ce texte a été partiellement financée par l’IRN Sustain Asia.

8

Sa superficie s'élève à 50 362 km² et sa population est estimée à environ 30 millions d’habitants selon le dernier recensement de 2011.

9

Voir Jagtar Singh Grewal, The New Cambridge History of India. Volume II, Indian States and the Transition to Colonialism, 3, The Sikhs of the Punjab, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.

10

Pour une critique d’un exceptionnalisme du Punjab dans l’empire colonial britannique, voir Mridula Mukherjee, Colonizing Agriculture : The Myth of Punjab Exceptionalism, Thousand Oaks/ Londres/ New Delhi, Sage Publications, 2005.

11

Voir Imran Ali, The Punjab under imperialism, 1885-1947, Princeton, Princeton University Press, 1988.

12

Voir Nick Cullather, The Hungry World : America’s Cold War Battle against Poverty in Asia, Cambridge, Harvard University Press, 2010.

13

Le terme « Green Revolution » a été popularisé en mars 1968 par William Gaud, directeur de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), qui a présenté la promesse d’abondance agricole comme une « révolution verte » en opposition à la « révolution rouge » menaçant, sous l’influence des communistes, de se propager en Asie en raison de la crise vietnamienne et des tensions accrues de la Guerre froide. Voir Raj Patel, « The Long Green Revolution », The Journal of Peasant Studies, vol. 40, n°1, 2013, p. 5.

14

Surinder S. Jodhka, « “Modernist” Teleology and Futures of Agriculture. Making Sense of the Punjabi Farmers’ Movement of 2020-2021 », In Shinder Singh Thandi (dir.), Agrarian Reform and Farmer Resistance in Punjab. Mobilization and Resilience, Oxon, Routledge, 2023, p. 193.

15

J’utilise ici le masculin, car la Révolution verte a entraîné, notamment par la disparition des « communs » et l’introduction de la mécanisation, une marginalisation des femmes dans les pratiques agricoles. Sur ce point, voir Divya Sharma, Technopolitics, Agrarian Work and Resistance in Post-Green Revolution Indian Punjab, thèse de doctorat, Cornell University, 2017, p. 19.

16

La caste des Jatts comprend toutefois aussi, de manière minoritaire (environ 20%), des Hindous. Sur les relations entre sikkhisme et identité Jat, voir notamment Nicola Mooney, Rural nostalgias and transnational dreams: Identity and modernity among Jat Sikhs, Toronto, University of Toronto Press, 2011.

17

Il existe toutefois d’autres castes de propriétaires fonciers tels que les Rajputs, Gujjars, Sainis, Lahanas, Kambojs (voir Surinder S. Jodhka, « “Modernist” Teleology and Futures of Agriculture. Making Sense of the Punjabi Farmers’ Movement of 2020-2021 », In Shinder Singh Thandi (dir.), Agrarian Reform and Farmer Resistance in Punjab. Mobilization and Resilience, Oxon, Routledge, 2023, p. 193-194).

18

D’après les données du recensement agricole de 2015-2016, en Inde, 86% des exploitations agricoles font moins de 2 hectares, les classant dans les catégories « petite » et « marginale ». En revanche, au Punjab, les proportions sont significativement différentes : 33% des exploitations font plus de 4 hectares, 34% se situent entre 2 et 4 hectares, et 33% font moins de 2 hectares. Ces données montrent que le Punjab possède une structure agraire avec une proportion plus élevée d'exploitations de taille moyenne à grande par rapport à l’ensemble du pays.

19

Voir Sukhpal Singh, « Institutional and Policy Aspects of Punjab Agriculture : A Smallholder Perspective », Economic and political weekly, vol. 47, n°4, 2012, p. 51-57.

20

Surinder S. Jodhka, « “Modernist” Teleology and Futures of Agriculture. Making Sense of the Punjabi Farmers’ Movement of 2020-2021 », In Shinder Singh Thandi (dir.), Agrarian Reform and Farmer Resistance in Punjab. Mobilization and Resilience, Oxon, Routledge, 2023, p. 190.

21

Le Punjab se retrouve en 2024 à la 16ᵉ position parmi les États indiens.

22

Suite au rapport supervisé par l’agronome Sardar Singh Johal, Expert committee report on diversification of Punjab agriculture, Government of Punjab, 1986.

23

Voir Max Ajl, Divya Sharma, « The Green Revolution and transversal countermovements : recovering alternative agronomic imaginaries in Tunisia and India », Canadian Journal of Development Studies/Revue canadienne d'études du développement, vol. 43, n°3, 2022, p. 419 ; Surinder S. Jodhka, « Beyond “crises” : rethinking contemporary Punjab agriculture », Economic and Political Weekly, vol. 41, n°16, 2006, p. 1530-1537.

24

Cette pollution est due à la combustion directe sur les parcelles, en octobre et novembre, des résidus de paille. Cette technique est devenue la méthode la plus simple et la moins coûteuse pour les agriculteurs pour se débarrasser de ce qu'ils considèrent comme un « déchet », leur attention étant tournée vers le prochain cycle de culture (blé). Le cycle de rotation des cultures, modifié par l’introduction de nouvelles variétés de riz, ne permet plus en effet de laisser la terre en jachère ou de faire une pause dans les activités agricoles. De plus, la haute teneur en silice de la paille rend celle-ci non consommable pour les animaux de ferme, ce qui explique le recours à la mécanisation (notes de terrain, janvier 2022). Poonam Pandey souligne que cette « culture de la précipitation » (culture of haste) directement héritée de la Révolution verte est représentative du rapport au temps dans le processus de modernisation (voir Poonam Pandey, « RRI’s Commitment to Care and Vulnerability of Agrarian Systems : The “Problem” of Rice Straw Burning in India », Science, Technology and Society, vol. 25, n°2, 2020, p. 245-246 sq).

25

Sur le paradoxe selon lequel l’endettement des agriculteurs Punjabi résulte non pas de leur pauvreté mais au contraire de leur prospérité, voir la thèse classique de Malcolm Lyall Darling, The Punjab Peasant in Prosperity and Debt, Londres, New York, Bombay, Calcutta, Madras, Oxford University Press, 1925.

26

Surinder S. Jodhka, « Beyond “crises” : rethinking contemporary Punjab agriculture », Economic and Political Weekly, vol. 41, n°16, 2006, art. cit., p. 1533-1534 ; Birinder Pal Singh, « Farmers’ Suicides and the Agrarian Crisis in Punjab : Some Sociological Observations », Sociological Bulletin, vol. 69, n°2, 2020, p. 270-286.

27

Manjit Sharma, Pushpak Sharma, « Changing Employment Patterns : An Analysis of Rural Labour Force in Punjab », The Indian Economic Journal, vol. 72, n°3, 2024, p. 526-539.

28

Voir par exemple Thakur, J S et al., « Epidemiological study of high cancer among rural agricultural community of Punjab in Northern India », International journal of environmental research and public health, vol. 5, n°5, 2008, p. 399-407 ; Mittal, Sunil et al., « Effects of environmental pesticides on the health of rural communities in the Malwa Region of Punjab, India : a review », Human and Ecological Risk Assessment : An International Journal, vol. 20, n°2, 2014, p. 366-387 ; Nishtha Hooda et al., « Prediction of Malignant Breast Cancer Cases Using Ensemble Machine Learning : A Case Study of Pesticides Prone Area », IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics, vol. 19, n°2, 2020, p. 1096-1104.

29

Le programme télévisé populaire d’Aamir Khan sur les questions sociales, Satyamev Jayate, a consacré en 2016 plusieurs épisodes au sujet de la contamination de l’alimentation par les résidus de pesticides (« Toxic Food ») : https://www.satyamevjayate.in/toxic-food/toxic-food.aspx (page consultée le 14 novembre 2024). Un épisode a été entièrement consacré au Punjab.

30

Notamment le film Toxification (dir. Rehmat Rayatt, 2020, 1h 06 minutes) portant précisément sur les conséquences sanitaires des pesticides au Punjab.

31

Par exemple l’ONG environnementaliste, Center for Science and Environnement (CSE), a publié en 2005 un rapport (Analysis of pesticide residues in blood samples from villages of Punjab) fondé sur l’analyse et la détection de résidus de pesticides présents dans le sang de 20 personnes dans 4 villages différents (Mahi Nangal, Jajjal, Balloh, Dher). GreenPeace India a quant à elle publié en novembre 2009 un rapport sur la pollution des nappes phréatiques, Chemical fertilisers in our water, au Punjab.

32

Depuis une dizaine d’années, bien que la production de coton demeure importante, la riziculture connaît une expansion notable.

33

Vir Singh, « Green revolution and a harvest of cancer », The Pioneer, 8 février 2021 (source : Factiva).

34

Le « train du cancer » a fait l’objet de plusieurs articles de presse depuis le début des années 2000. Voir Parul Gupta, « Cancer train’ offers uncertain route out of despair in India », AFP, 23 mai 2008 ; Vikas Vasudeva, « On board cancer train with hope & prayer on lips », The Hindu, 5 mars 2017 ; Abhiroop Chowdhury, « Bathinda-Bikaner “cancer” train and role of pesticides in agriculture », Deccan Herald, 12 octobre 2024 (source : Factiva).

35

Face à cette crise sanitaire, le gouvernement du Punjab a lancé en 2011 le Mukh Mantri Punjab Cancer Raahat Kosh Scheme (MMPCRKS), un programme d'assistance financière destiné aux résidents de l’État diagnostiqués avec un cancer. Des centres de traitement ont également été construits au Punjab avec le soutien du gouvernement régional ou central et celui des fondations philanthropiques privées : par exemple, le Max Super Specialty Cancer and Cardiac Hospitals à Bathinda et Mohali en 2011, ou plus récemment, le Homi Bhabha Cancer Hospital and Research Centre co-financé par Tata Memorial Centre et inauguré en 2022 à Chandigarh.

36

Ranjana Padhi, Those who did not die. Impact of the Agrarian Crisis on Women in Punjab, New Delhi, Sage, 2012, p. 106, 118.

37

Voir Kaur, Lavjit, Shalini Sharma, Amanpreet Kaur, « Fatalism and Stigma Amongst Cancer Patients in South Western Punjab », Environment Conservation Journal, vol. 22, n°3, 2021, p. 375-386 ; Divya Sharma, Technopolitics, Agrarian Work and Resistance in Post-Green Revolution Indian Punjab, thèse de doctorat, Cornell University, 2017, p. 195.

38

Les entretiens ont été menés en anglais ou en punjabi ; dans ce dernier cas, j’ai été assistée pour les traductions par Harinder Happy, doctorant au Centre of Social Medicine and Community Health à l’Université Jawaharlal Nehru de New Delhi

39

Voir François Dedieu, Jean-Noël Jouzel, Giovanni Prete, « De la résistance des fictions institutionnelles. La relecture des savoirs gênants pour les politiques de prévention des risques liés à l’utilisation des pesticides », dans Stève Bernardin (dir.), Croisades privées et problèmes publics. L'héritage sociologique de Joseph Gusfield, Rennes, Presses universitaires de Rennes,2022, p. 201-216 ; Marion Vidal, Sortir des phytos en viticulture : pratiques professionnelles, action collective et normalisation environnementale, thèse de doctorat en sociologie, université Toulouse 2, 2015, p. 65.

40

Christelle Pineau, La Corne de vache et le microscope. Le vin “nature”, entre sciences, croyances et radicalités, Paris, La Découverte, 2019, p. 52. Voir aussi Jean-Noël Jouzel, Pesticides. Comment ignorer ce que l’on sait ?, Paris, Presses de Sciences Po, 2019.

41

Notes de terrain, mars 2024.

42

Entretien avec Rajinder Singh, cité dans Workers Unity, Groundxero, Notes on the Academy (dir.), The Journey of Farmers’ Rebellion : A Compilation of Interviews on the Farmers’ Movement in India, Calcutta, Workers Unity, Groundxero, Notes on the Academy, 2022, ma traduction, p. 60 : « One must understand that the Green Revolution model is not only pro-corporate and anti-farmers, it is also anti-environment. We call it “Green Massacre,” which has destroyed both farming and the farmer community. We are discussing how to implement an agrarian model that would satisfy the interests of farmers and would also be at the same time environment-friendly. The future peasant movement will have to address this crucial question ».

43

Né au début des années 1960 à Firozpur, Punjab, cet ancien journaliste a travaillé à Delhi de 1992 à 2002 pour une publication de la Swadeshi Jagran Manch (SJM), organisation opposée à la libéralisation économique et politiquement liée au mouvement nationaliste hindou d'extrême droite dans lequel il a étroitement milité dans ses années de jeunesse. Voir Divya Sharma, Barbara Van Dyck, « Thinking through the lens of the other: Translocal agroecology conversations », In Claire Lamine et al. (dir.), Agroecological transitions, between determinist and open-ended visions, Bern, Peter Lang, 2021, p. 267-288 ; Trent Brown, Farmers, subalterns, and activists: social politics of sustainable agriculture in India, Cambridge, Cambridge University Press, 2018, p. 82-83.

44

Sur ce terme et le rôle de Subash Palekhar dans sa promotion de l’agriculture naturelle, voir David Münster, « The Nectar of Life : Fermentation, Soil Health, and Bionativism in Indian Natural Farming », Current Anthropology, vol. 62, n°S24, 2021, p. S311–S322.

45

Auteur d’un livre sur l’agriculture en 1975, traduit en anglais en 1978 : The One-straw Revolution. An introduction to natural farming, Emmaus, Rodale Press, 1978 ; traduction française La Révolution d'un seul brin de paille. Une introduction à l’agriculture sauvage, Paris, Guy Trédaniel, 2005.

46

Navleen Kaur Khetrapal, « Millet can break wheat-paddy cycle », Hindustan Times, 19 janvier 2019 ; Aakanksha N Bhardwaj, « Sunday market promotes organic food », Hindustan Times, 25 janvier 2016 (source : Factiva).

47

https://khetivirasatmission.org/organicfarming/ (page consultée le 14 novembre 2024). Voir par exemple « Organic makes new chemistry », Hindustan Times, 13 mai 2012 ; Mukesh Tandon, « Seminar on environmental toxicity organized », The Times of India, 7 août 2012 ; Priya Yadav, « Alliance for safe food established in Chandigarh », The Times of India, 13 août 2012 (source : Factiva).

48

Le nom de cette organisation caritative vient en punjabi des termes pingal (infirme) et wara (maison). Pour une histoire de cette organisation, voir Singh, Patwant, Kaur Sekhon, Harinder, Garland around my neck : the story of Puran Singh of Pingalwara, New Delhi, UBS Publishers’ Distributors, 2001.

49

Voir http://pingalwaranaturalfarm.org/ (page consultée le 10 novembre 2024).

50

Voir https://www.cseindia.org/regulation-of-sale-of-pesticides-in-punjab-pdf--8418 (page consultée le 14 novembre 2024).

51

Voir https://punjabagro.gov.in/pagrexco-about-us-new/ (page consultée le 14 novembre 2024).

52

Entretien avec un des membres de cette commission, Chandigarh, mars 2024. Pour un aperçu des politiques en faveur de l’écologisation de l’agriculture à l’échelle fédérale, voir Sonali Singh et Sudarshan Maliappan, Baseline review of policies in India : Understanding the policy context for facilitating agroecological transition, « Agroecology Initiative Brief January 2024 », CGIAR System Organization, 2024. Ce rapport montre qu’elles se heurtent souvent à d’autres politiques contradictoires, qui entravent la transition vers des pratiques agroécologiques.

53

Shaila Seshia Galvin nuance toutefois cette représentation de la « pureté » et « authenticité » attribuées aux hill farmers, souvent véhiculée dans les discours publics des fonctionnaires, des politiciens et des membres de la société civile. Elle démontre qu’il s’agit en réalité d’une représentation erronée (Shaila Seshia Galvin, Becoming organic: nature and agriculture in the Indian Himalaya, New Haven, Yale University Press, 2021, p. 61-63).

54

Voir A. R. Vasavi, Shadow Space: Suicides and the Predicament of Rural India, New Delhi, Three Essays Collective, 2012 ; Divya Sharma, Technopolitics, Agrarian Work and Resistance in Post-Green Revolution Indian Punjab, thèse de doctorat, Cornell University, 2017, p. 195-196.

55

Lors de mon terrain, la plupart des travailleurs agricoles rencontrés dans les champs venaient du Népal ou bien d’Uttar Pradesh.

56

Erik Olin Wright, Utopies réelles, traduit de l’anglais par Vincent Farnea et Joao Alexandre Peschanski, Paris, La Découverte, 2017, p. 7.

57

Erik Olin Wright, Utopies réelles, traduit de l’anglais par Vincent Farnea et Joao Alexandre Peschanski, Paris, La Découverte, 2017, p. 241, 244.

58

Audrey Vankeerberghen, Bastien Dannevoye, Pierre M. Stassart, « Chapitre 3 - L’insularisation comme mode de transition. Le cas de l’agriculture de conservation en Région wallonne », In Antoine Bernard de Raymond et Frédéric Goulet (dir.), Sociologie des grandes cultures Au cœur du modèle industriel agricole, Versailles, Éditions Quæ, 2014, p. 61-76.

59

Erik Olin Wright, Utopies réelles, traduit de l’anglais par Vincent Farnea et Joao Alexandre Peschanski, Paris, La Découverte, 2017, p. 245.

60

En particulier, les réseaux sociaux tels que Facebook, Whatsapp, Youtube... Sur l’utilisation des réseaux sociaux par les agriculteurs au Punjab, voir Divyata Joshi, R.K. Dhaliwal, « Utilization of Social Media by Farming Community : A Case from Punjab State », Indian Journal of Extension Education, vol. 55, n°1, 2019, p. 47-52.

61

Elise Demeulenaere, Frédéric Goulet, « Du singulier au collectif. Agriculteurs et objets de la nature dans les réseaux d’agricultures "alternatives" », Terrains & Travaux, vol. 20, n°1, 2012, p. 121-138.

62

Voir Pritam Singh, « Farm Laws, Federalism and Farm Protests. Challenges for Punajb », In Shinder Singh Thandi (dir.), Agrarian Reform and Farmer Resistance in Punjab. Mobilization and Resilience, Oxon, Routledge, 2023, p. 174 : « The farmers’ protests in defeating the agro-business oriented farm laws that were aimed at centralization of economic and political power and centralized governance of agriculture in India has opened the potential for moving towards the alternative path of decentralized and ecologically oriented agrarian future ».