La conquista del “Nuevo Mundo”, además de haber provocado conflictos territoriales, intercambios comerciales y disputas navales en los océanos Atlántico y Pacífico, tuvo una agitada escena intelectual entre Europa y América1. Dentro de las disputas entre letrados podemos encontrar, por ejemplo, la conformación de la “leyenda negra española” en el viejo continente, la cual se amparó en múltiples escritos que denunciaban el abuso de poder por parte de funcionarios reales, soldados y colonos castellanos contra la población indígena2. Otro caso fue la discusión entre intelectuales europeos y españoles de ambos hemisferios, los cuales se confrontaban en distintos escritos sobre la presunta inferioridad de los españoles americanos al haber entrado en contacto con el clima tropical y las poblaciones indias, o el “atraso cultural” que enfrentaba la monarquía hispánica en relación con otros reinos europeos3.

En este escrito me centraré en los debates intelectuales que, teniendo como antecedente las polémicas de siglos pasados, abordaron la cuestión del mestizaje y sus raíces coloniales durante el primer centenario de las independencias. Posteriormente, analizaré las críticas que se efectuaron contra la ideología del mestizaje por parte de la intelectualidad latinoamericana y la proyección de estas controversias en el debate constitucional chileno del 2022. Lo que en su inicio fueron clasificaciones jurídicas que identificaban a individuos y colectivos sociales de la monarquía española, sirvieron para configurar identidades culturales o incluso nacionales durante los siglos XIX-XX4.

Las celebraciones del primer centenario de las independencias fue el momento en donde el concepto de mestizo sería reivindicado por parte de las repúblicas hispanoamericanas. El caso de la “raza cósmica” de José Vasconcelos es uno de varios ejemplos en donde el mestizo americano sería visto como el protagonista del progreso continental5. No obstante, y como veremos en las siguientes páginas, estos discursos fueron cuestionados por intelectuales y colectivos indígenas, quienes denunciaron los prejuicios hacia sus comunidades, así como la exclusión y el menosprecio hacia sus costumbres por parte de los Estados latinoamericanos. La irrupción de estos alegatos supuso, a su vez, la discusión sobre si el mestizaje aludía a la unidad nacional de las repúblicas o, más bien, servía como discurso que invisibilizaba la existencia de los pueblos indígenas del continente6. Esta tensión discursiva evidenció la aporía de la ideología del mestizaje, la cual, en su afán por integrar a las diversas razas del continente latinoamericano, invisibilizó las diferencias identitarias de los pueblos indígenas7. En consecuencia, estas críticas tensionaron el discurso nacional de los países latinoamericanos para, posteriormente, centrar su atención en las demandas de los indígenas por lograr un reconocimiento jurídico dentro de sus respectivos países a lo largo de los siglos XX y XXI8.

Este escrito se inserta en las discusiones intelectuales sobre la ideología del mestizaje y las propuestas sobre la historia política de la raza en una perspectiva atlántica9, lo cual presupone, a su vez, abordar las polémicas en torno a las poblaciones mestizas e indígenas de América Latina. Las reflexiones de este artículo serán de carácter exploratorio y se basarán en un corpus documental que incluye manuscritos de intelectuales latinoamericanos entre los cuales se encuentran Nicolás Palacios, Frantz Tamayo, José Vasconcelos, José Carlos Mariátegui, Fausto Reinaga, Vicente Mariqueo, Alejandro Lipschutz, Federico Navarrete, Silvia Rivera Cusicanqui y Claudio Alvarado Lincopi. A su vez, se revisará prensa, discursos y campañas políticas del proceso constituyente chileno de los años 2021 y 2023 para dar cuenta del discurso mestizofílico que se presentó en dicho momento por parte de los principales opositores a la nueva constitución, la que incorporó políticas que reconocían los derechos políticos de los pueblos indígenas.

La identidad de las repúblicas latinoamericanas: entre lo local y lo “cósmico”

El siglo XIX fue el periodo histórico en el que las repúblicas latinoamericanas comenzaron a conformarse como tales tras su emancipación de las monarquías ibéricas. En ese contexto es que los Estados latinoamericanos utilizaron la institucionalidad para generar un discurso de identidad nacional, destacándose el estudio efectuado por el historiador Mario Góngora para el caso chileno10. Muchos de estos países se ampararon en el pasado prehispánico para consolidar un nacionalismo local, destacándose el caso del Perú y la figura del indio; no obstante, naciones como México apelaron más hacia el sujeto mestizo, resultado de la unión histórica y cultural entre lo indígena y lo español11.

Esto último tuvo fuertes vínculos con los debates raciales que se desarrollaron a lo largo del siglo XIX, muchos de los cuales se nutrieron de los aportes vinculados al darwinismo social y el positivismo. Aquello provocó que se incorporaran otras variables para constatar el progreso de las razas como, por ejemplo, las características geográficas de los territorios que habitaban, su adaptabilidad, inteligencia e incluso sus destrezas físicas12. No obstante, y tal como destacó Jean-Frédéric Schaub, las teorías raciales decimonónicas no tenían mucha diferencia con la exclusión de los judíos en las instituciones de las monarquías ibéricas durante los siglos XV-XVI, afirmando que el racismo debe ser entendido en cuanto una ideología de exclusión13.

Teniendo en cuenta la propuesta del historiador francés es que se puede comprender el por qué las teorías raciales buscaron validar sus afirmaciones mediante el conocimiento científico, ya que ello permitiría constatar de las diferencias civilizatorias o biológicas de las sociedades humanas mediante experimentos, los cuales, a diferencia del conocimiento subjetivo, otorgaban una validez que se enmarcó en los “paradigmas” decimonónicos14. Un ejemplo de aquello fueron las políticas impulsadas por las repúblicas latinoamericanas, las cuales privilegiaron la migración europea en territorios donde la soberanía nacional aún no era sólida. Otro caso fue la apelación al mestizaje entre los migrantes europeos y la población local, lo que permitiría que se conformara una sociedad que adquiriría los valores y costumbres del viejo mundo15. Es durante este contexto que diversos letrados latinoamericanos efectuaron reflexiones sobre el sujeto mestizo en sus respectivos países, adhiriéndose a los postulados del racismo científico o, en otros casos, criticándolos debido a la postura que se tenía sobre la población de América Latina.

Un primer caso fue Nicolás Palacios, médico chileno que en 1904 publicó su obra “La raza chilena”. Su tesis era que el mestizo chileno –o “roto” chileno– surgió por la unión entre el indio Araucano y el español “Gótico”, heredando la fuerza física, resistencia y gallardía de los primeros más la belicosidad y el carácter aventurero de los segundos16. El hecho de que los españoles fuesen concebidos como “godos” se debió porque, para Palacios, muchos castellanos que conquistaron América descendían de las poblaciones nórdicas que arribaron a la península durante los siglos VI-IX d.C.17. Este punto es relevante por dos motivos: mientras que el primero buscaba justificar que el triunfo de Chile en la Guerra ante la Confederación Perú-Boliviana (1836-1839) y la Guerra del Pacífico (1879-1884) fue gracias al mestizo chileno; el segundo daba cuenta de la particularidad del “roto” chileno, el cual, al descender de godos arios y de araucanos belicosos, sería superior al mestizo mexicano o a los indios de los Andes, reafirmando el discurso sobre la excepcionalidad chilena que se enmarcó en las teorías desarrolladas por Joseph de Gobineau, Charles Darwin y Herbert Spencer.

Sin embargo, una de las grandes críticas de Palacios fue el mestizaje que comenzó a gestarse entre el “roto” chileno y las razas latinas –provenientes de las regiones del Imperio Romano– y mediterráneas –las que habitaban alrededor del mediterráneo. El motivo de aquella postura se debió a que, para Palacios, los mediterráneos y latinos degenerarían la grandeza del chileno debido a que eran razas tendientes a la mediocridad, lo que justificó con la adhesión de los migrantes provenientes de dichas regiones hacia el “socialismo, el feminismo y el anarquismo”18. A la par, y según el médico chileno, las clases dirigentes de Chile descendían de latinos y mediterráneos, lo que justificaba su desprecio ante los “rotos” a lo largo de la historia de la república. El mayor temor de Palacios era la mezcla entre el “roto” y los latinos, hecho que condenaría a la población chilena al deterioro físico y cognitivo, provocando en el transcurso de las décadas su extinción19.

En consecuencia, la reivindicación que efectuó Palacios hacia la figura del roto –en cuanto representación de las clases populares– se debió a la marginalización que este grupo social sufrió por parte de las clases dirigentes y la élite nacional, quienes los trataban de traidores al abandonar el país en búsquedas de mejores condiciones de vida o, incluso, los culparon por la baja producción manufacturera y las crisis económicas que atravesó el país durante la segunda mitad del siglo XIX20. Cabe señalar que uno de los acontecimientos que motivó al médico chileno a escribir su libro sobre los mestizos fue la Guerra del Pacífico, ya que no solamente sirvió como personal de salud, sino que también fue testigo de las acciones y triunfos de los soldados mestizos, dedicando su texto hacia estos sujetos que, para él, debían ser reconocidos como quienes le otorgaron uno de los grandes triunfos a la república21.

Otro caso fue Frantz Tamayo, educador boliviano que durante las celebraciones del primer centenario (1910) escribió “Creación de la pedagogía nacional”, texto en el que analizó la herencia colonial española, la situación de los indígenas y la identidad nacional de Bolivia. Sobre el primer tópico afirmó que uno de los legados hispánicos en el altiplano fue la “inmoralidad” y la “descomposición” de la sociedad boliviana, particularmente la heredera de los conquistadores –o los “bolivianos blancos”–, caracterizada por explotar a los indios e intentar destruir sus formas de vida y costumbres22. Para combatir el pasado colonial, el intelectual boliviano propuso que se reivindicara a un sujeto que logró grandes proezas en el pasado: el indio.

Muy por el contrario de las posturas mestizofílicas que circulaban en algunos países latinoamericanos, Tamayo afirmó que las civilizaciones andinas lograron prosperar en un hábitat que para otras razas habría sido imposible, lo que constataría la gran inteligencia de los indígenas, los cuales, en palabras del autor, poseían una “enorme concentración de energías interiores”23. La tesis del boliviano poseen un fuerte determinismo geográfico, reafirmándolo con su crítica al pasado colonial dado que, según Tamayo, los indios lograron sobrevivir al “atraso” que los conquistadores les impusieron mediante su adaptación al entorno montañoso. Esta resistencia fue a tal punto que lograron resistir al “germen de inmoralidad y descomposición” que los españoles buscaron imponer durante los tres siglos de dominación24.

Para el intelectual boliviano, el mestizaje es un proceso que se mantiene constantemente y que es fundamental para los blancos bolivianos, quienes sufren de una degeneración física y mental al habitar un territorio en el que no se han adaptado. Para ello, la unión entre blancos bolivianos y los indios aymaras sería clave para que los primeros adquieran los rasgos que les posibiliten la supervivencia en la región. Según Tamayo, los descendientes de los conquistadores españoles no poseían una gran inteligencia dado que estos, en su afán por imitar las modas europeas, dejaban en un segundo plano la construcción de elementos propios y locales25. Esta última crítica se enmarcó en el fracaso de los proyectos nacionales impulsados por la clase dirigente, la cual sufrió múltiples derrotas bélicas en el plano internacional y, en consecuencia, se debía conformar una alternativa mestiza que incorporara a los indígenas en cuanto agentes de grandes transformaciones.

Mientras la obra de Tamayo se difundía en los espacios intelectuales bolivianos, en México comenzó una revolución contra el régimen del porfiriato durante el mismo periodo. Este hito continuó en los siguientes años, en donde los revolucionaros reivindicaron, por un lado, el legado de las civilizaciones prehispánicas; y, por el otro lado, el rol que jugaría el mestizo en el devenir de la nación mexicana, siendo este el sujeto que lideraría las transformaciones que propiciará el progreso. Ya con la revolución en vías de institucionalización, José Vasconcelos publicó en 1925 “La raza cósmica”.

El autor parte afirmando que los indígenas que habitaron lo que actualmente es México son descendientes directos de la gran civilización roja: los atlantes26. Esto explicaría el por qué los mexicas y mayas tuvieron avances técnicos, arquitectónicos e intelectuales de gran envergadura, desligándolo de las tesis prehispánicas que enaltecían a estos pueblos dado que, para Vasconcelos, estas no procedían del continente americano. Posteriormente, el intelectual mexicano señala que en América existe una falta de patriotismo que ha impedido su crecimiento como región, lo cual se debe a la interferencia de las principales potencias que intentan evitar la asunción de una gran civilización dentro del continente27. Para ello, Vasconcelos insta a la unión latinoamericana ante la pugna entre la “latinidad” y los “anglosajones” mediante un sujeto en particular: el mestizo.

El mestizo, en palabras del intelectual mexicano, sería resultado de la unión entre las cuatro razas –la blanca, la roja, la negra y la amarilla– que habitan el mundo, conformando una quinta raza que sería protagonista de las grandes transformaciones en el mundo: la raza cósmica28. Este giro argumental en torno a la visión tradicional de lo mestizo es lo que hace de la propuesta de Vasconcelos una revolución identitaria marcada por la inclusión de las razas alrededor del mundo, desligándose –de alguna forma– de las teorías raciales de los siglos XIX-XX y haciendo un llamado a ser parte de este proyecto universal que, tarde o temprano, se materializará dentro del continente americano como una gran civilización.

Un elemento a considerar es que, a diferencia de la América anglófona, en América Latina no se exterminó a la raza roja; por el contrario, hubo un proceso de mestizaje que permitió la permanencia de estos a través del mestizo. Así, de acuerdo con el autor, se rompió con la costumbre de erradicación de las razas que originaba las decadencias de las distintas civilizaciones, apelando al principio de la fusión de los pueblos y las culturas29. Sin embargo, y de acuerdo a Agustín Basave, Vasconcelos realizó la propuesta de raza universal sin dejar en claro el rol histórico de los afrodescendientes o a qué raza le correspondería la tarea del mestizaje; aunque lo manifiesta de forma implícita: la caucásica-latina. Esta tendría como misión guiar a los indígenas a “la tierra prometida”, o sea, hacia el progreso y el desarrollo30.

Como tal, estas tres figuras intelectuales buscaron posicionar el debate racial en sus países desde diferentes posturas, aunque compartiendo un elemento en común: la importancia del legado indígena en los mestizos de sus respectivas naciones. Mientras que Palacios reivindicaba la herencia bélica de lo araucano en el “roto” chileno, Tamayo daba cuenta de que los indígenas del altiplano fueron capaces de conformar una gran civilización como celle du tawantinsuyu. No obstante, Vasconcelos se distanció de esta afirmación pese a reivindicar a las civilizaciones mayas y mexica al vincular su desarrollo con el legado atlante, constatando que habría una hipotética conexión entre Europa y América que justificaría tal desarrollo plasmado en los conocimientos arquitectónicos y astrológicos de dichos pueblos. A la par, teorías como la de la superioridad racial vistas en las obras de Palacios y Vasconcelos, o las deterministas en el caso de Tamayo, dan cuenta del contexto teórico de principios del siglo XX, caracterizado por la reivindicación de teorías positivistas en el ámbito científico y letrado que buscaban por medio de experimentos empíricos justificar los procesos históricos, sociales y culturales.

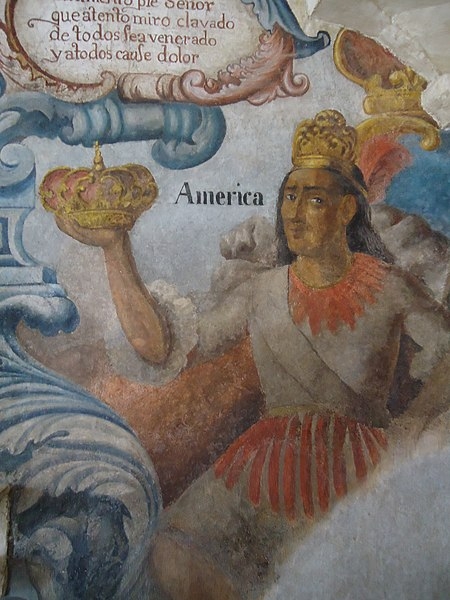

Murales de Antonio Martínez de Pocasangre en el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, San Miguel de Allende.

¿Por mi raza hablará el espíritu? Reinterpretaciones y críticas al mestizaje como proyecto nacional

La visión del mestizo por parte de la intelligentsia latinoamericana se enmarcó en las celebraciones del primer centenario de las independencias y en problemáticas políticas, sociales y culturales que enfrentaban los países de la región. En ese sentido, la propuesta de José Vasconcelos no se destacó solamente por ver en el mestizo latinoamericano a un sujeto que impulsaría el progreso del mundo, sino que también reivindicó una nueva categoría que alude a la mezcla entre diferentes razas: el mestizaje31. Si bien esta buscaba dar cuenta de un horizonte emancipador al combatir las teorías de la superioridad racial, cayó en una aporía que fue constatada por diversos intelectuales a lo largo de América Latina: la invisibilización de los indígenas.

En 1928, el periodista peruano José Carlos Mariátegui publicó su libro titulado “Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana”. En este texto, Mariátegui afirmó que los discursos raciales que tendían a reivindicar la superioridad europea fueron útiles para el Occidente “blanco”, amparando las políticas expansionistas de las potencias imperiales en continentes como América, Asia y África. De lo anterior se desprendían dos de sus principales críticas a las ideas mestizofílicas de Vasconcelos: en primer lugar, la “ingenuidad antisociológica” de creer que la emancipación indígena dependiera de la mezcla de estos con inmigrantes blancos provenientes de Europa o Norteamérica32. Y, en segundo lugar, la noción de mestizaje aplicaría sólo cuando el mestizo que fuese más similar al blanco se integrara en los lugares frecuentados por los blancos; mientras que, por el contrario, los mestizos descendientes de asiáticos, afrodescendientes o indios serían vistos negativamente en dichos espacios33.Para justificar su postura, el intelectual peruano señaló que el mestizaje fue un proceso que se inició en la colonia y que tuvo como finalidad controlar las sociedades en Hispanoamérica, aspecto que influyó en el control de la tierra. Ahora bien, Mariátegui destacó que en el periodo colonial existieron las Leyes de Indias, las cuales lograron impedir algunos abusos contra la población india al reconocer su organización en comunidades; sin embargo, los indígenas continuaron viviendo en un sistema feudal que hizo tabula rasa de la organización incaica, impidiendo que se creara otro sistema que sustituyera al anterior34.

Esta defensa al régimen corporativo de los indios se perdió tras las independencias hispanoamericanas dado que, por un lado, se sustituyó el derecho español por las leyes liberales, las cuales procuraban la igualdad legal mediante la aparición del “ciudadano”; y, por otro lado, el fin de las Leyes de Indias permitió que los gamonales abusaran del trabajo de los indígenas, sufriendo robos de sus tierras y siendo sobreexplotados por estos. Para hacer frente ante dicha injusticia, Mariátegui propuso que los indios de los Andes debían unirse para combatir las costumbres feudales existentes en el Perú, ya que estos, a ojos del peruano, eran “una raza de costumbre y de alma agraria”35.

Las críticas de Mariátegui se expandieron dentro de los círculos intelectuales, políticos y sociales, quienes miraban con distancia las ideas mestizofílicas de las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, las propuestas del periodista peruano fueron duramente criticadas por el abogado boliviano Fausto Reinaga, quien escribió a fines de los sesenta su libro “La revolución india”, publicándose en 1971. La tesis de su obra es bastante categórica al afirmar que la cuestión india no se reduce solamente a la posesión de la tierra, sino que también contempla múltiples demandas por parte de los distintos pueblos indígenas en Latinoamérica, destacándose la inclusión de estos en las sociedades nacionales y la lucha contra la discriminación36.

Para llevar a cabo estas demandas, Reinaga planteó que los indígenas debían luchar por sus derechos mediante la conformación de un partido político indio, el cual serviría como plataforma que posibilitaría, por una parte, la unidad entre los diferentes pueblos indígenas de los países andinos, y, por la otra, disputar los espacios del poder en pos de alcanzar el gobierno y construir la “nación india”37. La pugna política permitiría un debate de ideas que desarraigaría, entre otras cosas, la asociación entre lo indio y la tierra, dado que ambas nociones fueron utilizadas por los mestizos, quienes, “al bautizar y disfrazar al indio de ‘campesino’ quiere que éste se integre en su sociedad putrefacta, para que así (…) siga sirviendo de ‘pongo’ a los señores exterratenientes que fundan cada día ‘Partidos políticos campesinos’”38.

Respecto al mestizaje, el abogado boliviano fue un gran crítico de dicha categoría ya que, para él, buscaba eliminar la presencia indígena en Bolivia mediante el blanqueamiento simbólico de su historia y cultura. Incluso llegó a señalar que “Los bolivianos no sólo (…) erigen estatuas a los gringos, sino que escriben libros y editan revistas, a gusto y sabor de los gringos. La intelligentsia mestiza sagradamente cumple su función de peonaje cipayizado hasta la médula”39. Por último, y en relación con la idea anterior, Reinaga era un férreo opositor de la élite boliviana debido a que esta, durante toda la república, “no ha hecho de Bolivia una nación”40.

Las críticas de Reinaga contra la élite boliviana y al “cholaje-mestizo” se enmarcó en un contexto continental marcado por la consolidación de colectivos indígenas que reclamaban sus derechos territoriales y sociales, destacándose la Segunda Reunión de Barbados de 1977. En dicho encuentro coincidieron activistas, intelectuales y académicos que abordaron cuestiones referentes a las demandas que los pueblos indígenas solicitaban a los Estados nacionales latinoamericanos. Es en esta reunión que Vicente Mariqueo, activista mapuche, afirmó que su pueblo sufría las consecuencias de las usurpaciones efectuadas contra su territorio durante la segunda mitad del siglo XIX, exigiendo una política de reparación hacia los mapuche41. Mariqueo, al igual que Reinaga, miraba con desconfianza la inclusión de los indígenas en la sociedades nacionales de Latinoamérica dado que temían por la aculturación identitaria que, en el caso de Chile, estaban sufriendo las familias mapuche que llegaron a la capital tras la diáspora de los siglos XIX-XX42.

Una década antes de la Reunión de Barbados, el académico chileno-letón Alejandro Lipschutz publicó su libro “El problema racial en la conquista de América”, donde hizo una cronología de la historia latinoamericana con énfasis en el mestizaje. En ella destaca dos aspectos de gran relevancia en lo que se refiere al concepto de raza y el mestizaje. En primer lugar, y al analizar las definiciones de raza tanto en las ciencias sociales como en los diccionarios de español de siglos pasados, constató que la raza era un “instrumento lingüístico para insistir en el abismo entre los grupos así clasificados, y para atribuir a cada uno de estos grupos su papel en la vida de la sociedad, en acuerdo con los intereses de aquel grupo humano que ostenta el poder en el momento dado”43. Y, en segundo lugar, manifestó que el mestizaje comenzó en “el mismo momento de pisar el conquistador la tierra que se conquista”44. Este proceso lo comprendió como una forma en la cual los conquistadores conformaron el orden social en América, siendo el color de piel el punto de partida de los privilegios sociales45.

Entender la raza y el mestizaje en cuanto construcciones sociales nos permite dar cuenta de que estas se moldearon conforme a los intereses políticos, sociales y culturales de su respectivos tiempos. Ahora bien, y entrando ya al siglo XXI, el historiador Federico Navarrete acuñó la categoría “leyenda del mestizaje” para constatar que, en el caso mexicano, la configuración de la identidad nacional a través del mestizo buscó homogeneizar a la sociedad en su conjunto, borrando el pasado indígena mediante el anhelo por el mestizaje y el progreso que, se suponía, traería dicho proceso46. Si a principios del siglo XX se concibió el mestizaje como un proyecto emancipador, en el siglo XXI se asoció a una ideología que invisibilizó a los otros.

Es dentro de ese contexto que intelectuales indígenas como Silvia Rivera Cusicanqui repensaron repensaron el mestizaje a partir de categorías provenientes de los propios indios, destacándose el caso de lo ch’ixi. Esta metáfora busca reivindicar la mezcla abigarrada de los mestizos andinos, quienes, según Rivera, debían ser entendidos como “algo que es y no es a la vez, es decir, a la lógica del tercero incluido. Un color gris ch’ixi es blanco y no es blanco a la vez, es blanco y también es negro, su contrario”47. Otro caso es el concepto de champurria, el cual ha sido utilizado por la intelectualidad mapuche para reivindicar el legado indígena en el mestizaje que han experimentado desde la llegada de los españoles, con especial énfasis tras la migración mapuche hacia la zona central de Chile. En su tesis de maestría, Claudio Alvarado Lincopi define lo champurria como:

“[...] una estructura de clasificación racial surgida al interior de la sociedad mapuche. Lo champurria es el resultado del cruce entre un/a mapuche y un/a winka, desde allí el concepto sólo debelaría una cuestión sanguínea. [...] De esta forma el concepto no tiene un origen racializador, sobre todo pensando que lo champurria fue utilizado como mezcla sanguínea sólo cuando tal cosa ocurrió, es decir, desde el encuentro con el otro winka (el intento de invasión Inca primero, la llegada de españoles después), antes de esos procesos fue utilizado más bien como sinónimo de mezcla. Y justamente esta última noción es la que desde hace algunos años se ha venido recuperando para reflexionar sobre identidades que habitan la frontera. Así, tal como la nueva mestiza en Estados Unidos o lo chi'ixi en Bolivia, lo champurria nos puede permitir abrir la reflexión sobre identidades abigarradas”48.

En consecuencia, tanto lo ch’ixi como lo champurria vendrían a ser conceptos que apelan a un mestizaje en donde lo indígena es reivindicado como parte esencial de dicha identidad, y, en consecuencia, se reconfiguran nuevas formas de entender las discusiones sobre la raza en América Latina49. Esta transformación que hemos constatado a lo largo de las páginas dan cuenta que el mestizaje se vislumbró a lo largo del siglo XX como un proceso emancipador que, no obstante, tuvo sus aporías que devinieron en nuevas reinterpretaciones acerca de la cuestión identitaria por parte de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Sin embargo, estas interpretaciones serían criticadas por distintos sectores en el marco de los procesos constituyentes latinoamericanos.

El debate constitucional chileno y la cuestión mestiza

Tras el estallido social chileno, una de las principales demandas hechas por la ciudadanía fue la realización de un proceso constituyente que permitiera el cambio de la carta magna vigente, el cual se originó durante la dictadura de Augusto Pinochet y fue efectuada por el ideólogo de esta, Jaime Guzmán. Se afirmó que dicha constitución era ilegítima de origen y, además, fue causante de las problemáticas que hicieron estallar las protestas en el país, destacándose la desigualdad estructural y la debilidad de las instituciones del Estado como el sistema de educación y salud50.

Aquella demanda se materializó en un acuerdo firmado el 15 de noviembre del 2019 por parte de los principales partidos políticos chilenos, donde se acordó la realización de un plebiscito en el cual se aprobaría o rechazaría la convocatoria a un proceso constituyente. En caso de que se aprobara, existirían dos mecanismos para conformar la constitucional: por un lado, se escogerían a la totalidad de los representantes mediante una elección popular –la Convención Constitucional–; y, por otro lado, una mitad sería electa por sufragio y la otra lo determinaría el Congreso Nacional –la Convención Mixta51. El 25 de octubre, y en medio de la pandemia del COVID-19, se efectuó el plebiscito, logrando por un amplio margen el triunfo del apruebo y la Convención Constitucional, la cual debía ser electa en un siguiente proceso electoral para el 202152.

El sábado 15 y domingo 16 de mayo del 2021 se efectuó las elecciones de convencionales, la cual contó con la particularidad de los 17 escaños reservados para los pueblos indígenas, algo que no se había contemplado en el acuerdo del 2019. El triunfo mayoritario de la coalición de la centroizquierda provocó que la derecha no tuviese poder de veto en el proceso constitucional, marcando un hito en lo que respecta la composición de instituciones políticas de dicho país53.

La Convención Constitucional inició sus funciones el 4 de julio del 2021 y concluyó exactamente el siguiente año, estableciendo seis transformaciones en lo que respecta la institucionalidad política, el orden jurídico y los bienes naturales. En primer lugar, se propuso una democracia paritaria, lo que significaría que en las instituciones del Estado debiese existir paridad de género en los cargos públicos y administrativos. En segundo lugar, se estableció que Chile fuese un Estado Plurinacional e intercultural, reconociendo los derechos históricos de los pueblos indígenas que habitan el país y, al mismo tiempo, que tuviesen autonomía política marcada por el uso de sus normas y costumbres. En tercer lugar, aseguraría el derecho de la mujer a ser madre y a decidir ejercer el aborto libre. En cuarto lugar, el Estado sería uno de carácter social y de derecho, permitiendo que este proporcione los principales bienes y servicios como la salud, educación o pensiones. En quinto lugar, el agua sería un bien inapropiable, anulando el derecho al agua. Por último, el sistema político se compondría de una Cámara de Diputados y una Cámara de las Regiones, eliminando el Senado y propiciando un proceso de autonomías regionales54.

El fin de este proceso dio inicio a la campaña por el apruebo o el rechazo, el cual tenía como particularidad que, a diferencia de las elecciones del 2020 y 2021, este sería con voto obligatorio. Es en ese contexto que figuras políticas como Fuad Chahín, exconvencional y militante de la Democracia Cristiana –partido de centro–, se sumaran a la campaña por el rechazo del proyecto constitucional, afirmando que esta propuesta avalaba distintos tipos de justicia, entre las que se encontraba la “justicia indígena, no indígena, mestiza”, lo cual contradecía la lógica del Estado unitario y dividiría a la sociedad nacional55. Otro de los políticos partidarios por el rechazo fue Manuel José Ossandón, senador por Renovación Nacional –partido de derecha–, quien manifestó su rechazo al proyecto constitucional dado que este pondría a los indígenas como ciudadanos de “primera categoría” y a los chilenos como de “segunda categoría”, alterando la estabilidad nacional y generando inequidades de carácter político-jurídicas56.

Ambas afirmaciones se enmarcan en cómo la clase política ha concebido las demandas indígenas en Chile desde el fin de la dictadura y durante la transición hacia la democracia. Ejemplo de aquello fueron las políticas multiculturales efectuadas por los gobiernos de la Concertación –coalición de centroizquierda– en donde impulsaron normas relacionadas con las tradiciones indígenas, la enseñanza de los idiomas de dichos pueblos o la salud intercultural. Sin embargo, lo cierto es que estas medidas no han sido suficiente por parte de algunos pueblos indígenas, los cuales han exigido mayores derechos políticos deliberativos en pos de mejorar a sus condiciones de vida y las de sus comunidades57. Esto último es de suma relevancia porque las veces que estas comunidades exigen, por ejemplo, la restitución de territorios, se les tachan de extremistas o, incluso, aparecen discursos que invalidan sus demandas históricas58.

Sin embargo, y pese a las afirmaciones en contra del proyecto constitucional del 2022, el 4 de septiembre del mismo año dicho texto fue rechazado por un 62% de los votos, lo que abrió un debate sobre la continuidad del mandato efectuado en las urnas a fines del 202059. Es en el último trimestre del 2022 que se logró un acuerdo para llevar a cabo otro proceso constitucional, el cual sería mucho más reducido que el anterior y tendrían que deliberar sobre una carta magna efectuada por un comité de expertos previamente electo por la Cámara de Diputados60. Durante el año 2023 es electo el Consejo Constitucional, siendo conformado por una mayoría de derecha con el Partido Republicano –extrema derecha–liderando el proceso a través de los convencionales electos que eran militantes de dicho conglomerado61.

Dentro de las propuestas desglosadas en el nuevo proyecto constitucional se destacan, por ejemplo, la continuidad de las políticas multiculturales indígenas y el casi nulo reconocimiento a sus derechos históricos, o, incluso, la legalización de que los privados provean servicios sociales financiados por el Estado62. Este último punto fue el gatillante del estallido social, además de una serie de protestas previas a lo ocurrido el 2019 como las movilizaciones estudiantiles del 2011, el movimiento contra el sistema de pensiones privadas o las movilizaciones docentes del 2016. Como tal, este proyecto fue la antítesis del primer borrador constitucional. El cierre del Consejo Constitucional no estuvo exento de polémicas. Beatriz Hevia, la presidenta de dicho organismo, declaró en su discurso que clausuraba el proceso constituyente que el nuevo borrador fue efectuado para los “verdaderos chilenos”, los cuales, según ella, son los “honrados y pacíficos, los de trabajo, anhelan con esperanza, quizás sin saberlo, que se cierre este proceso constitucional”63. No obstante, este proyecto fue rechazado al igual que el anterior, dejando el debate constitucional en una pausa indefinida.

Reflexiones finales

Lo expuesto en las páginas anteriores da cuenta de que el discurso sobre el mestizo vislumbra lo indígena como una herencia del pasado, como algo que está por desaparecer en medio de las políticas nacionales que buscan elementos homogeneizadores y que deben conmemorarlo como algo presente, pero un presente ausente Un presente vendría siendo el mestizo de Palacios, Tamayo y Vasconcelos, un sujeto que posee un legado indígena, ya sea en los rasgos físicos, psicológicos o culturales; sin embargo, es ausente en la medida que lo indígena forma parte de ese pasado y se diluirá con el paso del tiempo. Esto último fue lo que gatilló que surgiesen conceptos que buscan combatir la connotación negativa del mestizaje como lo Ch’ixi o lo champurria, manifestar que los indígenas —lo aymará y mapuche respectivamente— no desaparecieron, no son pueblos “atrasados” ni tampoco forman parte del pasado; se encuentran en el presente buscando ser parte de los proyectos políticos, espacios sociales y debates culturales. Estas reivindicaciones deben combatir constantemente con la ideología del mestizaje que proponen ciertos sectores, todo ello a raíz del racismo que impregna a las sociedades latinoamericanas, analizando el caso particular chileno con declaraciones de políticos vinculados al rechazo por la constitución propuesta por la Convención.

Lo anterior da cuenta de dos connotaciones que parecen similares pero que son completamente opuestas: la leyenda del mestizaje y mestizaje. Mientras que el primer término fue revisado en las páginas anteriores, el segundo debe entenderse como un proceso cultural que va moldeando las identidades sociales que forman parte de una comunidad racializada. Me hago valer de Stuart Hall cuando este visualiza la identidad como el “punto de sutura” entre discurso y práctica, o sea, “puntos de adhesión temporaria a las posiciones subjetivas que nos construyen las prácticas discursivas”64.

Esencializar una identidad nacional en pos de mantener una cohesión social fue parte de las críticas efectuadas por diversas personalidades, sean estos y estas políticos, intelectuales, académicos o activistas sociales, quienes manifestaban que aquello invisibilizaba a las otras comunidades que integran un país. Se que este argumento suena de Perogrullo considerando lo abordado en las páginas anteriores, pero es necesario reiterarlo dado que la afirmación efectuadas por Beatriz Hevia, Fuad Chahín, Manuel José Ossandón y otras figuras políticas chilenas constatan sus intentos por dejar en un segundo plano los derechos indígenas apelando a la “leyenda del mestizaje” – o derechamente el mestizaje en cuanto ideología –, es decir, a convocar a una identidad mestiza donde quién importa es, justamente, quien no se declare indígena.

Notes

1

John Elliot, Imperios del Mundo Atlántico. España y Gran Bretaña en América (1492-1830), Madrid, Taurus, 2006.

2

Jean-Frédéric Schaub y Silvia Sebastiani, «¡Expansion coloniale, discrimination raciale et question métisse », en Race et Histoire dans les Sociétés Occidentales (XVI-XVIII siècle), Paris, Albin Michel, 2021.

3

Jorge Cañizares Esguerra, Cómo escribir la historia del Nuevo Mundo. Historiografías, epistemologías e identidades en el mundo del Atlántico del siglo XVIII, México, Fondo de Cultura Económica, 2008.

4

Verena Stolcke, “Los mestizos no nacen, se hacen”, en Verena Stolcke y Alexandre Coello (eds.), Identidades ambivalentes en América Latina (Siglos XVI-XX), Barcelona, Bellaterra, 2008, p. 19-58.

5

Jorge Bracho, “Narrativa e identidad: El mestizaje y su representación historiográfica. Latinoamérica”, Revista de Estudios Latinoamericanos, n. 48, 2009, p. 55-86.

6

Guillermo Zermeño, “Del mestizo al mestizaje: arqueología de un concepto”, en Nikolaus Böttcher, Bernd Hausbeger y Max Hering Torres (coords.), El peso de la sangre. Limpios, mestizos y nobles en el mundo hispánico, México, Editorial El Colegio de México, 2011, p. 283-318.

7

Federico Navarrete, México racista. Una denuncia, México, Grijalbo, 2016, p. 100-101 ; Bartolomé Clavero, Ama Llunku, Abya Yala: Constituyencia Indígena y Código Ladino por América, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 2000.

8

Jean-Frédéric Schaub, Silvia Sebastiani y Max Hering Torres, “Editorial. Raza: perspectivas transatlánticas”, Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 43, n. 2, 2016, p. 23-30.

9

José María Portillo Valdés, Una historia atlántica de los orígenes de la Nación y el Estado. España y las Españas en el siglo XIX, Madrid, Alianza Ediciones, 2022.

10

Mario Góngora, Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX, Santiago, Editores de la Ciudad, 1981.

11

Natalia Majluf, La invención del indio. Francisco Laso y la imagen del Perú moderno, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 2022 ; Agustín Basave Benítez, México mestizo: Análisis del nacionalismo mexicano en torno a la mestizofilia de Andrés Molina Enríquez, México, Fondo de Cultura Económica, 1992 ; Rebecca Earle, “Montezuma’s Revenge”, en The Return of the Native. Indians and myth-making in Spanish America, 1810-1930, Durham, Duke University Press. 2007.

12

Bernardo Subercaseaux, "Raza y nación: el caso de Chile". A Contracorriente 5, n. 1, 2007, p. 29-63 ; Carolina González Undurraga, “‘De la casta a la raza’. El concepto de raza: un singular colectivo de la modernidad. México, 1750-1850.” Historia Mexicana 60, no. 3, 2011, p. 1491–1525.

13

Jean- Frédéric Schaub, Para una historia política de la raza, México, Fondo de Cultura Económica, 2019.

14

Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, México, Fondo de Cultura Económica, 1971.

15

Elisa Speckman, “El Porfiriato”, en Pablo Escalante Gonzalbo et. al., Nueva Historia Mínima de México ilustrada, México, Ediciones Colegio de México, 2008, p. 337-392.

16

Nicolás Palacios, Raza Chilena. Libro escrito por un chileno y para los chilenos, Santiago, Editorial Chilena, 1918, p. 36.

17

Nicolás Palacios, Raza Chilena. Libro escrito por un chileno y para los chilenos, Santiago, Editorial Chilena, 1918, p. 36-38.

18

Nicolás Palacios, Raza Chilena. Libro escrito por un chileno y para los chilenos, Santiago, Editorial Chilena, 1918, p. 66.

19

Nicolás Palacios, Raza Chilena. Libro escrito por un chileno y para los chilenos, Santiago, Editorial Chilena, 1918, p. 40-41.

20

Mario Garcés, Crisis social y motines populares en el 1900, Santiago, Lom Ediciones, 2003.

21

Gabriel Cid, “Un ícono funcional: la invención del roto como símbolo nacional, 1870-1888”, en Gabriel Cid y Alejandro San Francisco (eds.), Nación y nacionalismo en Chile. Siglo XIX, Santiago, Centro de Estudios Bicentenario, 2009, p. 221-254.

22

Frantz Tamayo, “Creación de la pedagogía nacional”, en Obra escogida, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1979, p. 78-79.

23

Frantz Tamayo, “Creación de la pedagogía nacional”, en Obra escogida, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1979, p. 88.

24

Frantz Tamayo, “Creación de la pedagogía nacional”, en Obra escogida, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1979, p. 78.

25

Frantz Tamayo, “Creación de la pedagogía nacional”, en Obra escogida, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1979, p. 82-83.

26

José Vasconcelos, La raza cósmica. Misión de la raza iberoamericana, Ciudad de México, Stylo Ediciones, 1948, p. 13.

27

José Vasconcelos, La raza cósmica. Misión de la raza iberoamericana, Ciudad de México, Stylo Ediciones, 1948, p. 18-19.

28

José Vasconcelos, La raza cósmica. Misión de la raza iberoamericana, Ciudad de México, Stylo Ediciones, 1948, p. 53-54.

29

José Vasconcelos, La raza cósmica. Misión de la raza iberoamericana, Ciudad de México, Stylo Ediciones, 1948, p. 27.

30

Agustín Basave Benítez, México mestizo: Análisis del nacionalismo mexicano en torno a la mestizofilia de Andrés Molina Enríquez, México, Fondo de Cultura Económica, 1992, p. 133.

31

Guillermo Zermeño, “Del mestizo al mestizaje: arqueología de un concepto”, en Nikolaus Böttcher, Bernd Hausbeger y Max Hering Torres (coords.), El peso de la sangre. Limpios, mestizos y nobles en el mundo hispánico, México, Editorial El Colegio de México, 2011, p. 287-290.

32

José Carlos Mariátegui, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 2007, p. 30-31.

33

José Carlos Mariátegui, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 2007, p. 290.

34

José Carlos Mariátegui, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 2007, p. 34-35.

35

José Carlos Mariátegui, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 2007, p. 36.

36

Fausto Reinaga, La Revolución India, La Paz, Minka Ediciones, 2019, p. 45.

37

Fausto Reinaga, La Revolución India, La Paz, Minka Ediciones, 2019, p. 48-52.

38

Fausto Reinaga, La Revolución India, La Paz, Minka Ediciones, 2019, p. 55.

39

Fausto Reinaga, La Revolución India, La Paz, Minka Ediciones, 2019, p. 34.

40

Fausto Reinaga, La Revolución India, La Paz, Minka Ediciones, 2019, p. 163.

41

Vicente Mariqueo, “El Pueblo Mapuche”, en Guillermo Bonfil Batalla (Comp.) Indianidad y descolonización en América Latina. Documentos de la segunda reunión de Barbados, Ciudad de México, Nueva Imagen, 1977, p. 137-199.

42

Vicente Mariqueo, “El Pueblo Mapuche”, en Guillermo Bonfil Batalla (Comp.), Indianidad y descolonización en América Latina. Documentos de la segunda reunión de Barbados, Ciudad de México, Nueva Imagen, 1977, p. 152-153.

43

Alejandro Lipschutz, El problema racial en la conquista de América, México, Siglo XXI Ediciones, 1975, p. 242.

44

Alejandro Lipschutz, El problema racial en la conquista de América, México, Siglo XXI Ediciones, 1975, p. 244.

45

Alejandro Lipschutz, El problema racial en la conquista de América, México, Siglo XXI Ediciones, 1975, p. 248.

46

Federico Navarrete, México Racista. Una Denuncia, México, Grijalbo, 2016, p. 101.

47

Silvia Rivera Cusicanqui, Ch’ixinakax utxiwa. Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores, Buenos Aires, Tinta Limón, 2010, p. 69.

48

Claudio Alvarado Lincopi, “Mapurbekistán: de indios a mapurbes en la capital del reyno. Racismo, segregación urbana y agencias mapuche en Santiago de Chile”, Tesis de Maestría, Universidad Nacional de La Plata, 2016, p. 163.

49

Silvia Rivera Cusicanqui, Violencias (re)encubiertas en Bolivia, La Paz, Piedra Rota, 2010, p. 35.

50

Fernanda Paúl, “Protestas en Chile: 4 claves para entender la furia y el estallido social en el país sudamericano”, BBC News Mundo, 20 de octubre del 2019. https://shorturl.at/4UQ8I

51

Varios Autores. “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, Biblioteca del Congreso Nacional, 15 de Noviembre del 2019. https://acortar.link/Uuv3lY

52

Claudio Fuentes, "Participación electoral en el plebiscito. Lecciones para el proceso constituyente". Ciper Académico, 28 de octubre del 2020. https://shorturl.at/rNrfk

53

María Clara Calle, “Resultados de la Constituyente chilena darían mayoría a partidos progresistas y la izquierda”, France 24, 17 de mayo del 2021. https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210516-chile-cierran-votacion-constituyente-nueva-constitucion

54

Paula Molina, “Apruebo o rechazo: 6 grandes cambios que propone la nueva Constitución que vota Chile”, BBC Mundo, 4 de julio del 2022. https://shorturl.at/fXvsj

55

La Tercera, “Fuad Chahin y Andrés Velasco aparecen en la franja del Rechazo”, La Tercera, 29 de agosto del 2022. https://youtu.be/99HwT47bszc

56

Carolina Ceballos, “La queja de Ossandón: “Transformaron a los pueblos originarios en ciudadanos de primera clase””, El Desconcierto, 19 de julio del 2022. https://shorturl.at/qJuxM

57

Claudia Zapata Silva, Crisis del multiculturalismo en América Latina. Conflictividad social y respuestas críticas desde el pensamiento político indígena, Guadalajara, Bielefeld University Press, 2019.

58

Un ejemplo de ello es la siguiente columna de opinión que critica los dichos de una autoridad gubernamental. Véase, Claudia Zapata, “Jouannet y la mestizofilia”, El Mostrador, 13 de junio del 2016. https://shorturl.at/3uhgi

59

BBC News Mundo, ““Triunfo del "rechazo” | Las celebraciones en Chile tras el voto en contra de la nueva Constitución”, BBC Mundo, 5 de septiembre del 2022. https://shorturl.at/36xFe

60

Rocío Montes, "Asamblea electa y comité de expertos: Chile acuerda un nuevo proceso constituyente", El País, 12 de diciembre del 2022. https://shorturl.at/rZ65y

61

Gerardo Lissardy, ""Es una gran paradoja que los que estuvieron contra el proceso constituyente en Chile tienen la oportunidad de escribir la Constitución que quieran"", BBC Mundo, 8 de mayo del 2023. https://shorturl.at/dnxOM

62

Equipo Observatorio Ciudadano, “Análisis propuesta constitucional: una lectura desde los derechos humanos”, Observatorio Ciudadano, 4 de diciembre del 2023. https://shorturl.at/pkvbi

63

José Navarrete, “Beatriz Hevia defiende texto del Consejo Constitucional: “Tiene la capacidad para terminar con la incertidumbre institucional y política””, La Tercera, 7 de noviembre del 2023. https://shorturl.at/5RQZC

64

Stuart Hall, “Introducción: ¿Quién necesita “identidad”?”, en Stuart Hall y Paul du Gay (comps.), Cuestiones de Identidad Cultural, Buenos Aires: Amorrortu, 2003, p. 20.