La conquête du « Nouveau Monde » a provoqué des conflits territoriaux, des échanges commerciaux et des conflits navals dans les océans Atlantique et Pacifique, mais elle a aussi agité la scène intellectuelle en Europe et en Amérique1. Parmi les différends qui ont opposés savants et intellectuels, on peut citer la création de la « légende noire espagnole » sur le vieux continent, fondée sur de multiples écrits dénonçant les abus de pouvoir des fonctionnaires royaux, des soldats et des colons castillans à l’encontre de la population indigène2. Citons aussi le débat entre intellectuels européens et espagnols des deux hémisphères, qui se sont affrontés au sujet de la prétendue infériorité des Espagnols d’Amérique soumis au climat tropical et au contact des populations indiennes, ou sur le « retard culturel » de la monarchie hispanique par rapport à d’autres royaumes européens3.

Dans cet article, je me concentrerai sur les débats intellectuels qui, sur la base des polémiques des siècles passés, ont abordé la question du métissage et de ses racines coloniales au cours du premier centenaire de l’indépendance. Ensuite, j’analyserai les critiques formulées à l’encontre de l’idéologie du métissage par l’intelligentsia latino-américaine et la projection de ces controverses dans le débat constitutionnel chilien de 2022. Ce qui était à l’origine une classification juridique identifiant les individus et les groupes sociaux dans la monarchie espagnole a servi à configurer les identités culturelles ou même nationales au cours des XIXe et XXe siècles4.

Au moment des célébrations du premier centenaire de l’indépendance, le concept de métis fut revendiqué par les républiques hispano-américaines. La « race cosmique » (La raza cósmica) de José Vasconcelos en est un des nombreux exemples : le métis américain y est considéré comme un acteur du progrès sur le continent5. Cependant, nous le verrons dans les pages qui suivent, ces discours ont été remis en question par des intellectuels et des collectifs indigènes, qui ont dénoncé les préjugés à l’égard de leurs communautés ainsi que l’exclusion et le mépris de leurs coutumes de la part des États latino-américains. Ces allégations ont conduit à une discussion sur la question de savoir si le métissage contribuait à l’unité nationale des républiques ou si, en tant que discours, il contribuait à rendre invisible les peuples indigènes du continent6. Cette tension dans le discours a mis en évidence les apories de l’idéologie du métissage. Dans sa volonté d’intégrer les diverses races du continent latino-américain, cette dernière a rendu invisibles les différences identitaires des peuples indigènes7. Les critiques ont donc pesé sur les discours nationaux des pays d’Amérique latine tandis que l’attention se portait sur les demandes de reconnaissance juridique des indigènes dans leurs pays respectifs tout au long des XIXe et XXe siècles8.

Cet article s’inscrit dans le cadre des discussions intellectuelles sur l’idéologie du métissage et des propositions sur l’histoire politique de la race dans une perspective atlantique9. Cela suppose d’aborder les polémiques autour des populations métisses et indigènes d’Amérique latine. Cet article a valeur de réflexion exploratoire et s’appuie sur un corpus documentaire comprenant des textes d'intellectuels latino-américains tels que Nicolás Palacios, Frantz Tamayo, José Vasconcelos, José Carlos Mariátegui, Fausto Reinaga, Vicente Mariqueo, Alejandro Lipschutz, Federico Navarrete, Silvia Rivera Cusicanqui et Claudio Alvarado Lincopi. Parallèlement, la presse, les discours et les campagnes politiques du processus constituant chilien de 2021 et 2023 seront passés en revue afin de rendre compte du discours « métissophile » présenté à l’époque par les principaux opposants à la nouvelle constitution, qui intégrait des politiques reconnaissant les droits des peuples indigènes.

L’idéntité des républiques latino-américaines : entre le local et le cosmique

Au cours du XIXe siècle, les républiques latino-américaines ont commencé à prendre forme en tant que telles après s’être émancipées des monarchies ibériques10. C’est dans ce contexte que les États latino-américains ont utilisé les institutions pour produire un discours sur l’identité nationale. À ce sujet, l’étude de l’historien Mario Góngora sur le cas chilien est particulièrement remarquable11. Beaucoup de ces pays se sont réfugiés dans le passé préhispanique pour consolider un nationalisme local, notamment le Pérou avec la figure de l’Indien ; des nations comme le Mexique ont fait davantage appel au sujet métis, résultat de l’union historique et culturelle entre les indigènes et les Espagnols12.

Ces discours ont des liens étroits avec les débats raciaux qui se sont développés tout au long du XIXe siècle, souvent alimentés par des contributions liées au darwinisme social et au positivisme. Cela a conduit à intégrer d’autres variables pour déterminer l’état d’avancement des races, par exemple les caractéristiques géographiques des territoires qu’elles habitaient, leur capacité d’adaptation, leur intelligence et même leurs aptitudes physiques13. Cependant, comme l’a souligné Jean-Frédéric Schaub, les théories raciales du XIXe siècle ne diffèrent guère de l’exclusion des Juifs dans les institutions des monarchies ibériques au cours des XVe et XVIe siècles, le racisme devant être compris comme une idéologie de l’exclusion14.

En tenant compte de la proposition de cet historien français, il est possible de comprendre pourquoi les théories raciales ont cherché à valider leurs affirmations par le biais de la connaissance scientifique. Cela permettait de vérifier les différences civilisationnelles ou biologiques des sociétés humaines par le biais d’expériences qui, contrairement à la connaissance subjective, conféraient une validité encadrée par les « paradigmes » du XIXe siècle15. Les politiques promues par les républiques latino-américaines, qui favorisaient les migrations européennes dans des territoires où la souveraineté nationale n’était pas encore solide, en sont un exemple. Un autre exemple en est l’appel au métissage entre les migrants européens et la population locale, supposé permettre la formation d’une société qui acquerrait les valeurs et les coutumes du « vieux monde ». Dans ce contexte, plusieurs intellectuels latino-américains ont réfléchi à la question du métissage dans leurs pays respectifs, soit en adhérant aux postulats du racisme scientifique soit en les critiquant en raison de leur propres vues sur la population latino-américaine.

Citons d’abord Nicolás Palacios, un médecin chilien qui publia en 1904 son ouvrage La raza chilena (la race chilienne). Sa thèse est que le métis chilien – également appelé Chilien roto ou « cassé » – est né de l’union entre l’Indien araucan et l’Espagnol « goth », héritant de la force physique, de la résistance et de la bravoure du premier, mais aussi du caractère belliqueux et aventureux du second16. Le fait que les Espagnols aient été conçus comme des « Goths » s’explique par le fait que, pour Palacios, de nombreux Castillans qui ont conquis l’Amérique descendaient des populations nordiques arrivées dans la péninsule entre le VIe et le IXe siècle après J.-C17. Ce point est important pour deux raisons : il a permis d’attribuer aux métis chiliens le triomphe du Chili dans la guerre contre la Confédération péruvienne-bolivienne (1836-1839) et dans la guerre du Pacifique (1879-1884) ; il a établi la supériorité du roto (métisse), descendant des Goths aryens et des Araucans guerriers, sur le métis mexicain ou sur les Indiens des Andes, réaffirmant le discours sur l’exceptionnalité chilienne encadré par les théories développées par Joseph de Gobineau, Charles Darwin et Herbert Spencer.

L’une des principales critiques de Palacios portait sur le métissage qui commençait à se développer entre le roto chilien et les races latines – originaires des régions de l’Empire romain – ou méditerranéennes, originaires des pourtours de la Méditerranée. Selon Palacios, les Méditerranéens et les Latins entraîneraient la dégénérescence de la grandeur du Chilien car il s’agissait de races tendant vers la médiocrité, les migrants de ces régions adhérant au « socialisme, au féminisme et à l'anarchisme18 ». En même temps, selon le médecin chilien, les classes dirigeantes du Chili étaient issues des peuples latins et méditerranéens, ce qui justifiait leur mépris pour les rotos tout au long de l’histoire de la république. La plus grande crainte de Palacios portait sur le mélange des rotos avec les Latins, qui condamnerait la population chilienne à une détérioration physique et cognitive, conduisant à son extinction au fil des décennies19.

Ainsi, Palacios revendiquait la figure du roto – représentant par excellence les classes populaires – en raison de la marginalisation dont les membres de ce groupe social avait souffert du fait des classes dirigeantes et de l’élite nationale, qui les avaient traités comme des traîtres lorsqu’ils avaient quitté le pays à la recherche de meilleures conditions de vie, et les avaient même rendus responsables de la faible production manufacturière et des crises économiques que le pays avait traversées pendant la seconde moitié du XIXe siècle 20. L’un des événements qui incita le médecin chilien à écrire son livre sur les métis fut la guerre du Pacifique. Non seulement Palacios servit en tant que personnel de santé, mais il fut également témoin des victoires remportées par les soldats métis, dédiant son livre à ces citoyens qui, selon lui, devraient être reconnus comme les artisans de ces triomphes militaires21.

Un autre cas fut celui de Frantz Tamayo, éducateur bolivien qui, lors des célébrations du premier centenaire (1910), écrivit Creación de la pedagogía nacional, un texte dans lequel il analyse « l’héritage colonial espagnol, la situation des peuples indigènes et l’identité nationale de la Bolivie ». Sur le premier thème, il affirme que l’un des héritages hispaniques dans l'altiplano est « l’immoralité » et la « décomposition » de la société bolivienne, en particulier celle héritée des conquistadors – ou « Boliviens blancs » – caractérisée par l’exploitation des Indiens et la tentative de destruction de leurs modes de vie et de leurs coutumes22. Pour lutter contre les vestiges du passé colonial, l’intellectuel bolivien propose de mettre en valeur un sujet qui a accompli de grands exploits dans le passé : l’Indien.

Contrairement aux positions métissophiles qui circulaient dans certains pays d’Amérique latine, Tamayo affirme que les civilisations andines ont réussi à prospérer dans un habitat qui aurait été impossible pour d’autres races, ce qui confirmerait la grande intelligence des Indiens qui, selon l’auteur, possédaient une « énorme concentration d’énergies intérieures23 ». La thèse du Bolivien comporte un fort déterminisme géographique, qui réapparaît dans sa critique du passé colonial, puisque, selon Tamayo, les Indiens ont réussi à survivre au « retard » que leur imposaient les conquistadors grâce à leur adaptation à l’environnement montagneux. Cette résistance fut telle qu’ils ont su résister au « germe d’immoralité et de décomposition » que les Espagnols ont tenté d’imposer au cours de trois siècles de domination24.

Pour l’intellectuel bolivien, le métissage est un processus qui doit être permanent et se révèle fondamental pour les Boliviens blancs, lesquels souffrent d'une dégénérescence physique et mentale due à l’occupation d'un territoire auquel ils ne se sont pas adaptés. Dans cette optique, l’union entre Boliviens blancs et Indiens aymaras est essentielle pour que les premiers acquièrent les caractéristiques qui leur permettront de survivre dans la région. Selon Tamayo, les descendants des conquistadors espagnols n’ont pas fait preuve d’une grande intelligence car, dans leur empressement à imiter les modes européennes, ils ont laissé en arrière-plan la construction d’éléments locaux spécifiques25. Cette dernière critique s'inscrit dans le contexte de l’échec des projets nationaux promus par la classe dirigeante qui, ayant subi de multiples défaites militaires au niveau international, cherchait créer une alternative métisse qui intégrerait les populations indigènes en tant qu’agents de futures grandes transformations.

Alors que l’œuvre de Tamayo se répand dans les milieux intellectuels boliviens, une révolution contre le régime du Porfirio Diaz s’amorce au Mexique. Les révolutionnaires revendiquent, d’une part, l’héritage des civilisations préhispaniques et, d’autre part, le rôle que le métis est appelé à jouer dans l’avenir de la nation mexicaine, en tant que sujet apte à conduire les transformations porteuses de progrès. Alors que la révolution est en voie d'institutionnalisation, José Vasconcelos publie en 1925 La raza cósmica (La race cosmique).

L’auteur commence par affirmer que les peuples indigènes qui ont habité l’actuel Mexique sont les descendants directs de la grande « civilisation rouge » : celle des Atlantes26. Cela expliquerait pourquoi les Mexicas et les Mayas sont parvenus à de si grandes avancées techniques, architecturales et intellectuelles. Il se démarque ainsi des thèses préhispaniques qui exaltaient ces peuples, étant donné que, pour Vasconcelos, ces derniers ne provenaient pas du continent américain. Par la suite, l’intellectuel mexicain indique qu’en Amérique, le manque de patriotisme a empêché la croissance du continent, en raison de l’ingérence des grandes puissances qui tentent d’y empêcher l’émergence d’une grande civilisation27. Pour ce faire, dans le cadre de la lutte entre la « latinité » et les «Anglo-saxons », Vasconcelos prône l’union latino-américaine à travers un sujet particulier : le métis.

Le métis, selon les termes de cet intellectuel mexicain, serait le résultat de l’union entre quatre races – blanche, rouge, noire et jaune – qui peuplent le monde, formant une cinquième race qui serait le protagoniste des grandes transformations du monde : la « race cosmique28 ». Ce retournement de la vision traditionnelle du métis fait de la proposition de Vasconcelos une révolution identitaire marquée par l’inclusion des races du monde entier, se détachant, d’une certaine manière, des théories raciales des XIXe et XXe siècles et appelant à faire partie de ce projet universel qui, tôt ou tard, devait se matérialiser sur le continent américain sous la forme d’une grande civilisation.

Différence importante, contrairement à l’Amérique anglophone, la « race rouge » n’a pas été exterminée en Amérique latine ; au contraire, un processus de métissage lui a permis de subsister. Ainsi, selon l’auteur, la coutume d’éradiquer les races – cause de la décadence de nombreuses civilisations – a été interrompue en faisant appel au principe de fusion des peuples et des cultures29. Cependant, selon Agustín Basave, Vasconcelos a émis la proposition d’une race universelle sans préciser le rôle historique réservé aux afro-descendants ni quelle race serait chargée de la tâche de métissage, bien qu’il l’indique implicitement : la race caucasienne-latine. Cette dernière aurait pour mission de guider les indigènes vers « la terre promise », c’est-à-dire vers le progrès et le développement30.

Ainsi, c’est à partir de positions différentes que ces trois figures intellectuelles ont cherché à instaurer le débat racial dans leur pays. Elles partagent cependant un élément commun : l’importance de l’héritage indigène chez les métis de leurs nations respectives. Alors que Palacios revendiquait l’héritage guerrier des Araucans chez le roto chilien, Tamayo soutenait que les indigènes de l’altiplano étaient capables de former une grande civilisation comparable à celle du Tawantinsuyu, l’empire inca. Toutefois, Vasconcelos prit ses distances par rapport à cette affirmation, tout en affirmant que les civilisations maya et mexica étaient liées à l’« héritage atlante », et qu’un lien hypothétique entre l’Europe et l’Amérique justifiait leur développement qui se reflétait dans les connaissances architecturales et astrologiques de ces peuples. Par ailleurs, des théories telles que celle de la supériorité raciale dans les travaux de Palacios et Vasconcelos, ou celle du déterminisme dans le cas de Tamayo, reflètent le contexte théorique du début du XXe siècle, caractérisé par les théories positivistes dans la sphère scientifique et littéraire, et cherchant à justifier les processus historiques, sociaux et culturels au moyen d’expériences empiriques.

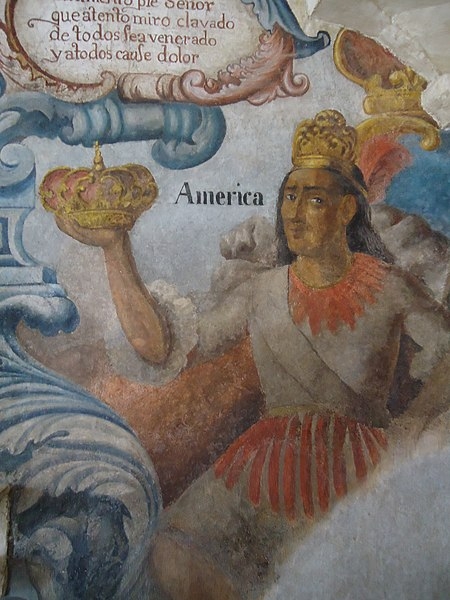

Fresque d’Antonio Martínez de Pocasangre au sanctuaire de Jesús Nazareno de Atotonilco, San Miguel de Allende.

L’esprit parlera-t-il par ma race ? Réinterprétations et critiques du métissage en tant que projet national

La vision du métis par l’intelligentsia latino-américaine s’inscrit dans le cadre des célébrations du premier centenaire de l’indépendance et des problèmes politiques, sociaux et culturels auxquels étaient confrontés les pays de la région. En ce sens, la proposition de José Vasconcelos se distingue non seulement par le fait qu’elle considère le métis latino-américain comme un sujet moteur du progrès mondial, mais aussi par la revendication d’une nouvelle catégorie qui se réfère au mélange de différentes races : le métissage31. Si elle cherche à rendre compte d’un horizon émancipateur en combattant les théories de la supériorité raciale, elle tombe dans une aporie relevée par divers intellectuels dans toute l’Amérique latine : l’invisibilisation des peuples indigènes.

En 1928, le journaliste péruvien José Carlos Mariátegui publia son livre intitulé Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana (« Sept essais d’interprétation de la réalité péruvienne »). Dans ce texte, Mariátegui affirme que les discours raciaux qui tendent à revendiquer la supériorité européenne sont utiles à l’Occident « blanc » et favorisent les politiques expansionnistes des puissances impériales dans des en Amérique, en Asie et en Afrique. Deux de ses principales critiques envers les idées métissophiles de Vasconcelos découlent de ce qui précède : premièrement, la « naïveté anti-sociologique » qui consiste à croire que l’émancipation des indigènes dépend de leur mélange avec les immigrants blancs d’Europe ou d’Amérique du Nord32. Ensuite, le fait que la notion de métissage ne s’appliquerait que lorsque le métis le plus semblable au Blanc s’intègre dans des lieux fréquentés par les Blancs, alors qu’au contraire, les métis d’origine asiatique, afro-descendante ou indienne seraient perçus négativement dans ces mêmes espaces33. Pour justifier sa position, l’intellectuel péruvien indique que le processus de métissage a débuté à l’époque coloniale et visait à contrôler les sociétés d’Amérique latine, processus qui eut un impact sur le contrôle des terres. Mariátegui soulignait qu'à l’époque coloniale, les « lois des Indes » ont permis d’éviter certains abus à l’encontre de la population indienne en reconnaissant leur organisation en communautés ; cependant, les Indiens ont continué à vivre dans un système féodal qui a fait de l’organisation inca une tabula rasa, empêchant la création d'un autre système pour remplacer le précédent34.

Cette défense du régime corporatif des Indiens s’est perdue après les indépendances hispano-américaines, car, d’une part, la loi espagnole a été remplacée par des lois libérales recherchant l’égalité juridique à travers l’apparition du « citoyen » ; d’autre part, la fin des « lois des Indes » a permis aux caciques d’abuser du travail des Indiens, en volant leurs terres et les surexploitant. Pour faire face à cette injustice, Mariátegui a proposé que les Indiens des Andes s’unissent pour combattre les coutumes féodales existant au Pérou, puisqu’ils étaient, à ses yeux, « une race de coutume et d'âme agraire35».

Les critiques de Mariátegui se répandirent dans les milieux intellectuels, politiques et sociaux, qui prenaient leurs distances par rapport aux idées métissophiles des premières décennies du XXe siècle. Cependant, les propositions du journaliste péruvien furent sévèrement critiquées par l’avocat bolivien Fausto Reinaga, qui écrivit son livre La Révolution indienne à la fin des années 1960 et le publia en 1971. La thèse de son ouvrage est très catégorique : la question indienne ne se réduit pas à la possession de terres, mais envisage de multiples revendications de la part des différents peuples indigènes d’Amérique latine, notamment leur inclusion dans les sociétés nationales et la lutte contre les discriminations36.

Pour porter ces revendications, Reinaga soutenait que les indigènes devaient lutter pour leurs droits en formant un parti politique indien, qui servirait de plateforme permettant, d’une part, d’unir les différents peuples indigènes des pays andins et, d’autre part, de disputer les espaces de pouvoir afin de parvenir à gouverner et à construire la « nation indienne37 ». La lutte politique permettrait un débat d’idées qui déferait, entre autres, l’association entre l’Indien et la terre, étant donné que ces deux notions étaient utilisées par les métis qui, « en baptisant et en déguisant l’Indien en “paysan”, voulaient l’intégrer à leur société pourrie, pour que (...) il continue à servir de “pongo” aux prorpiétaires terriens qui fondaient chaque jour des “partis politiques paysans38” ».

En ce qui concerne le métissage, l'avocat bolivien se montrait très critique de cette catégorie car, pour lui, elle visait à éliminer la présence indigène en Bolivie par le blanchiment symbolique de son histoire et de sa culture. Il va même jusqu'à souligner que « les Boliviens non seulement (...) érigent des statues aux gringos, mais aussi écrivent des livres et publient des revues, au goût et à la saveur des gringos. L’intelligentsia métisse remplit de manière sacrée sa fonction de paysannerie “cipayisée39” jusqu'à la moelle40 ». Enfin, en relation avec l’idée précédente, Reinaga était un farouche opposant à l’élite bolivienne au motif que celle-ci, tout au long de la république, « n’a pas fait de la Bolivie une nation41».

La critique de Reinaga à l’égard de l'élite bolivienne et de l’« indigénat-métissage» s’inscrit dans un contexte continental marqué par la consolidation des collectifs indigènes revendiquant leurs droits territoriaux et sociaux, notamment lors de la deuxième réunion de la Barbade en 1977. Cette réunion rassembla des activistes, des intellectuels et des universitaires pour aborder des questions liées aux demandes que les peuples indigènes adressaient aux États-nations d’Amérique latine. Lors de cette réunion que Vicente Mariqueo, un activiste mapuche, déclara que son peuple souffrait des conséquences des usurpations effectuées sur son territoire au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, exigeant une politique de réparation pour les Mapuches42. Mariqueo, comme Reinaga, se méfiait de l’inclusion des peuples indigènes dans les sociétés nationales latino-américaines, craignant l’acculturation identitaire telle que la subissaient, dans le cas du Chili, les familles mapuches arrivées dans la capitale après la diaspora des XIXe et XXe siècles43.

Dix ans avant la réunion de la Barbade, l’universitaire chilien et letton Alejandro Lipschutz publia son livre El problema racial en la conquista de América (« Le problème racial dans la conquête de l’Amérique »), une chronologie de l’histoire de l'Amérique latine qui met l’accent sur le métissage. Dans cet ouvrage, il met en lumière deux aspects d’une grande importance en ce qui concerne le concept de race et de métissage. Tout d’abord, en analysant les définitions de la race, tant dans les sciences sociales que dans les dictionnaires espagnols des siècles passés, il constate que la race est un « outil linguistique permettant d’accentuer le fossé entre les groupes ainsi classés et d’attribuer à chacun de ces groupes son rôle dans la vie de la société, conformément aux intérêts du groupe humain au pouvoir à un moment donné44 ». D’autre part, il affirme que le métissage a commencé « au moment même où le conquérant a posé le pied sur la terre conquise45 ». Il a compris ce processus comme une manière pour les conquistadors de façonner l’ordre social en Amérique, la couleur de la peau étant le point de départ des privilèges sociaux46.

Comprendre la race et le métissage comme des constructions sociales nous permet de réaliser qu’ils ont été façonnés en fonction des intérêts politiques, sociaux et culturels de leurs époques respectives. En ce début de XXIe siècle, l’historien Federico Navarrete a inventé l’expression « légende du métissage » pour confirmer que, dans le cas du Mexique, la configuration de l’identité nationale à travers le métis a cherché à homogénéiser la société dans son ensemble, en effaçant le passé indigène par l’aspiration au métissage et au progrès que ce processus était censé apporter47. Si, au début du XXe siècle, le métissage fut conçu comme un projet émancipateur, au XXIe siècle, il fut associé à une idéologie qui rendait les autres invisibles.

C’est dans ce contexte que des intellectuels indigènes comme Silvia Rivera Cusicanqui ont repensé le métissage sur la base de catégories provenant des Indiens eux-mêmes, avec le cas des ch’ixi. Cette métaphore cherche à justifier le mélange bigarré des métis andins qui, selon Rivera, doivent être compris comme « quelque chose qui est et n’est pas en même temps, c'est-à-dire la logique du tiers inclus ». Une couleur « grise » ch’ixi est à la fois blanche et non blanche, elle est blanche et elle est aussi noire, son contraire48. Un autre exemple est le concept de champurria, qui a été utilisé par l’intelligentsia mapuche pour défendre l’héritage indigène dans le métissage qu'ils ont vécu depuis l’arrivée des Espagnols, en mettant un accent particulier sur la migration des Mapuches vers le centre du Chili. Dans son mémoire de maîtrise, Claudio Alvarado Lincopi définit ainsi le champurria :

« ...] une structure de classification raciale apparue au sein de la société mapuche. Le champurria résulte d’un croisement entre un/e Mapuche et un/e Winka [non mapuche], et sur cette base, le concept ne fait que refléter une question de mélange des sangs. [...] Ainsi, le concept n’a pas d’origine raciale, surtout si l’on considère que le champurria n’a été utilisé pour désigner le mélange de sang que lorsque cela s’est produit, c’est-à-dire depuis la rencontre avec les autres winka [non mapuche], (la tentative d’invasion inca d’abord, l’arrivée des Espagnols ensuite). Avant ces processus, il était plutôt utilisé comme synonyme de mélange. Et c’est précisément cette dernière notion qui a été récupérée ces dernières années pour réfléchir aux identités qui peuplent la frontière. Ainsi, comme le nouveau métissage aux États-Unis ou le ch’ixi en Bolivie, le champurria peut nous permettre d’ouvrir une réflexion sur les identités bigarrées49. »

Par conséquent, tant le ch’ixi que le champurria sont des concepts qui font appel à un métissage dans lequel l’indigène est revendiqué comme une partie essentielle de l’identité. De nouvelles façons de comprendre les discussions sur la race en Amérique latine sont ainsi reconfigurées50. Cette transformation, que nous avons notée tout au long de ces pages, montre que le métissage a été perçu tout au long du XXe siècle comme un processus émancipateur. Néanmoins, ce processus a connu des apories et débouché sur de nouvelles interprétations de la question de l’identité par les communautés indigènes et afro-descendantes. Ces interprétations seront critiquées par différents secteurs dans le cadre des processus constitutifs latino-américains.

Le débat constitutionnel chilien et la question métisse

Après l’explosion sociale chilienne, l’une des principales demandes des citoyens a été l’organisation d’un processus constituant pour modifier la constitution actuelle, laquelle avait vu le jour pendant la dictature d’Augusto Pinochet et avait été mise en œuvre par son idéologue, Jaime Guzmán. Il a donc été affirmé que la constitution était illégitime à l’origine et, en outre, qu’elle avait engendré des problèmes ayant conduit à de grandes manifestations dans le pays, en particulier l’inégalité structurelle et la faiblesse des institutions de l’État, notamment les systèmes d’éducation et de santé51.

Cette demande s’est concrétisée par un accord signé le 15 novembre 2019 par les principaux partis politiques chiliens. Il a été convenu qu’un plébiscite serait organisé afin d’approuver ou de rejeter la demande de processus constituant. En cas d’approbation, il y aurait deux mécanismes pour former la Convention constitutionnelle : dans l’une des conventions, les représentants seraient choisis par élection populaire – c’était la Convention constitutionnelle – dans une autre convention, une moitié serait élue au suffrage et l'autre moitié serait déterminée par le Congrès national – c’était la Convention mixte52. Le 25 octobre, en pleine pandémie de COVID-19, le plébiscite a eu lieu, remportant largement l’approbation. La Convention constitutionnelle devait être élue lors d’un processus électoral ultérieur en 202153.

Les samedi 15 et dimanche 16 mai 2021, les élections de la Convention ont eu lieu, avec la particularité des 17 sièges réservés aux peuples indigènes, ce qui n’avait pas été envisagé dans l’accord de 2019. La victoire majoritaire de la coalition de centre-gauche a privé la droite de son droit de veto dans le processus constitutionnel, marquant ainsi une étape importante dans la composition des institutions politiques du pay54.

La Convention constitutionnelle a commencé ses travaux le 4 juillet 2021 et les a achevés l’année suivante, établissant six transformations en termes d’institutions politiques, d’ordre juridique et de biens naturels. Tout d’abord, la démocratie paritaire a été proposée, ce qui signifie que dans les institutions de l’État, il devait y avoir une parité hommes-femmes dans les postes publics et administratifs. Deuxièmement, le Chili serait un État plurinational et interculturel, reconnaissant les droits historiques des peuples indigènes habitant le pays en même temps qu’une autonomie politique marquée par l’utilisation de leurs normes et coutumes. Troisièmement, l’État garantirait le droit des femmes à être mères et à décider d’avorter librement. Quatrièmement, l’État aurait un caractère social et de droit, ce qui lui permettrait de fournir les principaux biens et services tels que la santé, l’éducation ou les pensions. Cinquièmement, l’eau serait un bien inappropriable, ce qui annulait le précédent droit de l’eau. Enfin, le système politique serait composé d'une Chambre des députés et d’une Chambre des régions, éliminant le Sénat et favorisant un processus d’autonomie régionale55.

La fin de ce processus constituant donna le coup d’envoi de la campagne pour l’approbation ou le rejet. Contrairement aux élections de 2020 et 2021, le vote était obligatoire. Dans ce contexte, des personnalités politiques telles que Fuad Chahín, ancien conventionnel et militant de la Démocratie chrétienne – un parti centriste – ont rejoint la campagne pour le rejet du projet constitutionnel, affirmant que cette proposition soutenait différents types de justice, y compris « la justice indigène, non indigène et métisse », ce qui contredisait la logique de l’État unitaire et diviserait la société nationale56. Manuel José Ossandón, sénateur de Renovación Nacional (parti de droite), a également exprimé son rejet du projet constitutionnel au motif qu’il ferait des indigènes des citoyens de « première classe » et des Chiliens des citoyens de « seconde classe », altérant ainsi la stabilité nationale et générant des inégalités politiques et juridiques57.

Ces deux déclarations s’inscrivent dans le cadre de la conception par la classe politique des revendications indigènes au Chili depuis la fin de la dictature et pendant la transition vers la démocratie. Les politiques multiculturelles menées par les gouvernements de la Concertación – une coalition de centre-gauche – qui ont promu des normes liées aux traditions indigènes, à l’enseignement des langues indigènes et à la santé interculturelle, en sont un exemple. Cependant, ces mesures n’ont pas été suffisantes pour certains peuples indigènes, qui ont exigé des droits politiques délibératifs plus importants afin d’améliorer leurs conditions de vie et celles de leurs communautés58. Ce dernier point est très important car chaque fois que ces communautés demandent, par exemple, la restitution de territoires, elles sont taxées d’extrémisme. On voit même apparaître des discours invalidant leurs demandes historiques59.

Cependant, le 4 septembre de la même année, malgré les revendications contre le projet constitutionnel de 2022, le texte a été rejeté par 62 % des voix, ce qui a ouvert un débat sur la continuité du mandat donné par les urnes à la fin de l’année 202060. C’est au dernier trimestre 2022 qu’un accord a été trouvé pour mener à bien un autre processus constitutionnel, beaucoup plus restreint que le précédent, avec une délibération sur une magna carta [charte des droits fondamentaux] élaborée par un comité d'experts préalablement élus par la Chambre des députés61. Au cours de l’année 2023, un Conseil constitutionnel a été élu, avec une majorité de droite incluant le Parti républicain – à l’extrême droite – pour conduire le processus par le biais de conventionnels élus, qui sont eux-mêmes des militants issus de cet assemblage politique62.

Parmi les propositions rejetées par ce nouveau projet constitutionnel figurent, par exemple, la continuité des politiques multiculturelles indigènes et la reconnaissance de leurs droits historiques. On y trouve aussi la légalisation des prestations privées en remplacement de services sociaux financés par l’État63. Ce dernier point a été le déclencheur de l’explosion sociale, s’ajoutant à une série de protestations antérieures à 2019, comme les mobilisations étudiantes de 2011, le mouvement contre le système de pension privé ou les mobilisations des enseignants de 2016. En tant que tel, ce projet était l’antithèse du premier projet constitutionnel. La fermeture du Conseil constitutionnel ne s’est pas faite sans controverse. Beatriz Hevia, la présidente de cet organe, a déclaré dans son discours de clôture du processus constituant que le nouveau projet était fait pour les « vrais Chiliens », qui sont, selon elle, les « honnêtes et pacifiques travailleurs, qui aspirent avec espoir, peut-être sans le savoir, à la clôture de ce processus constitutionnel64 ». Ce projet a été cependant rejeté, comme le précédent, laissant le débat constitutionnel dans une pause indéfinie.

Réflexions finales

Ce qui précède montre que le discours sur le métis envisage l’indigène comme un héritage du passé, comme quelque chose qui est sur le point de disparaître dans le cadre de politiques nationales à la recherche de facteurs d’homogénéisation et doivent commémorer le métis comme quelque chose de présent, mais un présent absent. Un métis présent serait celui de Palacios, Tamayo et Vasconcelos, car c’est un sujet qui possède un héritage indigène, que ce soit dans les traits physiques, psychologiques ou ses pratiques culturelles. Mais il est absent dans la mesure où l’indigène fait partie de ce passé et se diluera avec le temps. Ce dernier point a déclenché l’émergence de concepts visant à combattre la connotation négative du métissage, comme le ch’ixi ou le champurria, pour montrer que les indigènes – respectivement les Aymaras et les Mapuches – n’ont pas disparu, ne sont pas des peuples « arriérés » et ne font pas partie du passé ; ils existent dans le présent et cherchent à faire partie de projets politiques, d’espaces sociaux et de débats culturels. Ces revendications doivent constamment lutter contre l’idéologie du métissage proposée par certains acteurs sociaux, conséquence du racisme qui imprègne les sociétés latino-américaines, ce qui apparaît à l’analyse du cas particulier du Chili avec les déclarations de politiciens liées au rejet de la constitution proposée par la Convention.

Ce qui précède fait ressortir deux connotations qui semblent similaires mais qui sont complètement opposées : la légende du métissage et le métissage. Alors que le premier terme a été examiné dans les pages précédentes, le second doit être compris comme un processus culturel qui façonne les identités sociales faisant partie d’une communauté racialisée. Je m'inspire de Stuart Hall lorsque celui-ci voit l’identité comme le « point de suture » entre le discours et la pratique, c’est-à-dire les « points d’attachement temporaire aux positions subjectives que les pratiques discursives construisent pour nous65 ».

L’essentialisation de l’identité nationale pour maintenir la cohésion sociale a été l’une des points critiqués par diverses personnalités chiliennes, qu’il s’agisse d’hommes politiques, d’intellectuels, d’universitaires ou d’activistes sociaux. Ils ont affirmé que cela rendait invisibles les autres communautés qui composent un pays. Je sais que cet argument semble évident au vu de ce qui vient d’être présenté, mais il est nécessaire de le répéter étant donné que, par leurs déclarations, Beatriz Hevia, Fuad Chahín, Manuel José Ossandón et d’autres personnalités politiques chiliennes confirment leurs tentatives de reléguer les droits des indigènes au second plan en faisant appel à la « légende du métissage » – ou plutôt au métissage en tant qu’idéologie – c’est-à-dire en réclamant une identité métisse où ceux qui comptent sont précisément ceux qui ne se déclarent pas indigènes.

Notes

1

John Elliot, Imperios del Mundo Atlántico. España y Gran Bretaña en América (1492-1830), Madrid, Taurus, 2006.

2

Jean-Frédéric Schaub et Silvia Sebastiani, « Expansion coloniale, discrimination raciale et question métisse », in Race et Histoire dans les Sociétés Occidentales (XVIe-XVIIIe siècle), Paris, Albin Michel, 2021.

3

Jorge Cañizares Esguerra, Cómo escribir la historia del Nuevo Mundo. Historiografías, epistemologías e identidades en el mundo del Atlántico del siglo XVIII, Mexico, Fondo de Cultura Económica, 2008.

4

Verena Stolcke, « Los mestizos no nacen, se hacen », in Verena Stolcke et Alexandre Coello (dir.), Identidades ambivalentes en América Latina (Siglos XVI-XX), Barcelone, Bellaterra, 2008, p. 19-58.

5

Jorge Bracho, « Narrativa e identidad : El mestizaje y su representación historiográfica Latinoamérica », Revista de Estudios Latinoamericanos, 2009, n.° 48, p. 55-86.

6

Guillermo Zermeño, « Del mestizo al mestizaje : arqueología de un concepto », in Nikolaus Böttcher, Bernd Hausbeger et Max Hering Torres (dir.), El peso de la sangre. Limpios, mestizos y nobles en el mundo hispánico, Mexico, Editorial El Colegio de México, 2011, p. 283-318.

7

Federico Navarrete, México racista. Una denuncia, Mexico, Grijalbo, 2016, p. 100-101 ; Bartolomé Clavero, Ama Llunku, Abya Yala: Constituyencia Indígena y Código Ladino por América, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 2000.

8

Jean-Frédéric Schaub, Silvia Sebastiani et Max Hering Torres, « Editorial. Raza: perspectivas transatlánticas », Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, 2016, vol. 43, n.° 2, p. 23-30. Bartolomé Clavero, Ama Llunku, Abya Yala : Constituyencia Indígena y Código Ladino por América, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 2000.

9

José María Portillo Valdés, Una historia atlántica de los orígenes de la Nación y el Estado. España y las Españas en el siglo XIX, Madrid, Alianza Ediciones, 2022.

10

Mario Góngora, Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX, Santiago, Editores de la Ciudad, 1981.

11

Natalia Majluf, La invención del indio. Francisco Laso y la imagen del Perú moderno, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 2022 ; Agustín Basave Benítez, México mestizo : Análisis del nacionalismo mexicano en torno a la mestizofilia de Andrés Molina Enríquez, México, Fondo de Cultura Económica, 1992 ; Rebecca Earle, « Montezuma’s Revenge », in The Return of the Native. Indians and myth-making in Spanish America, 1810-1930, Durham, Duke University Press, 2007.

12

Bernardo Subercaseaux, « Raza y nación: el caso de Chile ». A Contracorriente, vol. 5, n. 1, 2007, p. 29-63 ; Carolina González Undurraga, «“De la casta a la raza”. El concepto de raza : un singular colectivo de la modernidad. México, 1750-1850 », Historia Mexicana, vol. 60, n.° 3, 2011, p. 1491-1525.

13

Jean- Frédéric Schaub, Pour une histoire politique de la race, Paris, Seuil, 2015.

14

Thomas Kuhn, La Structure des révolutions scientifiques, Paris, Flammarion, 1962.

15

Elisa Speckman, « El Porfiriato », in Pablo Escalante Gonzalbo et al, Nueva Historia Mínima de México ilustrada, Mexico, Ediciones Colegio de México, 2008, p. 337-392.

16

Nicolás Palacios, Raza Chilena. Libro escrito por un chileno y para los chilenos, Santiago, Editorial Chilena, 1918, p. 36.

17

Nicolás Palacios, Raza Chilena. Libro escrito por un chileno y para los chilenos, Santiago, Editorial Chilena, 1918, p. 36-38.

18

Nicolás Palacios, Raza Chilena. Libro escrito por un chileno y para los chilenos, Santiago, Editorial Chilena, 1918, p. 66.

19

Nicolás Palacios, Raza Chilena. Libro escrito por un chileno y para los chilenos, Santiago, Editorial Chilena, 1918, p. 40-41.

20

Mario Garcés, Crisis social y motines populares en el 1900, Santiago, Lom Ediciones, 2003.

21

Gabriel Cid, « Un ícono funcional : la invención del roto como símbolo nacional, 1870-1888 », In Gabriel Cid et Alejandro San Francisco (dir.), Nación y nacionalismo en Chile. Siglo XIX, Santiago, Centro de Estudios Bicentenario, 2009, p. 221-254.

22

Frantz Tamayo, « Creación de la pedagogía nacional », Obra escogida, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1979, p. 78-79.

23

Frantz Tamayo, « Creación de la pedagogía nacional », Obra escogida, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1979, p. 88.

24

Frantz Tamayo, « Creación de la pedagogía nacional », Obra escogida, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1979, p. 78.

25

Frantz Tamayo, « Creación de la pedagogía nacional », Obra escogida, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1979, p. 82-83.

26

José Vasconcelos, La raza cósmica. Mission de la race ibéro-américaine, Mexico, Stylo Ediciones, 1948, p. 13.

27

José Vasconcelos, La raza cósmica. Mission de la race ibéro-américaine, Mexico, Stylo Ediciones, 1948, p. 18-19.

28

José Vasconcelos, La raza cósmica. Mission de la race ibéro-américaine, Mexico, Stylo Ediciones, 1948, p. 53-54.

29

José Vasconcelos, La raza cósmica. Mission de la race ibéro-américaine, Mexico, Stylo Ediciones, 1948, p. 27.

30

Agustín Basave Benítez, México mestizo : Análisis del nacionalismo mexicano en torno a la mestizofilia de Andrés Molina Enríquez, Mexico, Fondo de Cultura Económica, 1992, p. 133.

31

Guillermo Zermeño, « Del mestizo al mestizaje : arqueología de un concepto », in Nikolaus Böttcher, Bernd Hausbeger et Max Hering Torres (dir.), El peso de la sangre. Limpios, mestizos y nobles en el mundo hispánico, México, Editorial El Colegio de México, 2011, p. 287-290.

32

José Carlos Mariátegui, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 2007, p. 30-31.

33

José Carlos Mariátegui, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 2007, p. 290.

34

José Carlos Mariátegui, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 2007, p. 34-35.

35

José Carlos Mariátegui, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 2007, p. 36.

36

Fausto Reinaga, La Revolución India, La Paz, Minka Ediciones, 2019, p. 45.

37

Fausto Reinaga, La Revolución India, La Paz, Minka Ediciones, 2019, p. 48-52.

38

Fausto Reinaga, La Revolución India, La Paz, Minka Ediciones, 2019, p. 55.

39

Les cipayes étaient des soldats indiens dans l’armée britanniques à l’époque coloniale.

40

Fausto Reinaga, La Revolución India, La Paz, Minka Ediciones, 2019, p. 34.

41

Fausto Reinaga, La Revolución India, La Paz, Minka Ediciones, 2019, p. 163.

42

Vicente Mariqueo, « El Pueblo Mapuche », in Guillermo Bonfil Batalla (dir.) Indianidad y descolonización en América Latina. Documentos de la segunda reunión de Barbados, Ciudad de México, Nueva Imagen, 1977, p. 137-199.

43

Vicente Mariqueo, « El Pueblo Mapuche », in Guillermo Bonfil Batalla (dir.), Indianidad y descolonización en América Latina. Documentos de la segunda reunión de Barbados, Ciudad de México, Nueva Imagen, 1977, p. 152-153.

44

Alejandro Lipschutz, El problema racial en la conquista de América, Mexico, Siglo XXI Ediciones, 1975, p. 242.

45

Alejandro Lipschutz, El problema racial en la conquista de América, Mexico, Siglo XXI Ediciones, 1975, p. 244.

46

Alejandro Lipschutz, El problema racial en la conquista de América, Mexico, Siglo XXI Ediciones, 1975, p. 248.

47

Federico Navarrete, México Racista. Una Denuncia, Mexico, Grijalbo, 2016, p. 101.

48

Silvia Rivera Cusicanqui, Ch’ixinakax utxiwa. Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores, Buenos Aires, Tinta Limón, 2010, p. 69.

49

Claudio Alvarado Lincopi, « Mapurbekistán : de indios a mapurbes en la capital del reyno. Racisme, ségrégation urbaine et agences mapuche à Santiago du Chili », Mémoire de maîtrise, Universidad Nacional de La Plata, 2016, p. 163

50

Silvia Rivera Cusicanqui, Violencias (re)encubiertas en Bolivia, La Paz, Piedra Rota, 2010, p. 35.

51

Fernanda Paúl, « Protests in Chile : 4 keys to understanding the anger and social outburst in the South American country », BBC News World, 20 octobre 2019.

52

Divers auteurs, « Accord pour la paix sociale et la nouvelle Constitution », Bibliothèque du Congrès national, 15 novembre 2019.

53

Claudio Fuentes, « Participación electoral en el plebiscito. Lecciones para el proceso constituyente », Ciper Académico, 28 octobre 2020.

54

María Clara Calle, « Resultados de la Constituyente chilena darían mayoría a partidos progresistas y la izquierda », France 24, 17 mai 2021.

55

Paula Molina, « Apruebo o rechazo : 6 grandes cambios que propone la nueva Constitución que vota Chile », BBC Mundo, 4 juillet 2022.

56

La Tercera, « Fuad Chahin y Andrés Velasco aparecen en la franja del Rechazo », 29 août 2022.

57

Carolina Ceballos, « La queja de Ossandón : "Transformaron a los pueblos originarios en ciudadanos de primera clase" », El Desconcierto, 19 juillet 2022.

58

Claudia Zapata Silva, Crisis of multiculturalism in Latin America. Conflictividad social y respuestas críticas desde el pensamiento político indígena, Guadalajara, Bielefeld University Press, 2019.

59

À titre d'exemple, on peut citer la tribune suivante qui critique les déclarations d’une autorité gouvernementale. Voir Claudia Zapata, « Jouannet y la mestizofilia », El Mostrador, 13 juin 2016.

60

BBC News Mundo, « Triunfo del "rechazo" | Les célébrations au Chili après le vote contre la nouvelle constitution », BBC Mundo, 5 septembre 2022.

61

Rocío Montes, « Asamblea electa y comité de expertos : Chile acuerda un nuevo proceso constituyente », El País, 12 décembre 2022.

62

Gerardo Lissardy, « Es una gran paradoja que los que estuvieron contra el proceso constituyente en Chile tienen la oportunidad de escribir la Constitución que quieran », BBC Mundo, 8 mai 2023.

63

Equipo Observatorio Ciudadano, « Análisis propuesta constitucional : una lectura desde los derechos humanos », Observatorio Ciudadano, 4 décembre 2023.

64

José Navarrete, « Beatriz Hevia défend le texte du Conseil constitutionnel : "Il a la capacité de mettre fin à l'incertitude institutionnelle et politique" », La Tercera, 7 novembre 2023.

65

Stuart Hall, « Introducción : ¿Quién necesita “identidad”? », in Stuart Hall y Paul du Gay (dir.), Cuestiones de Identidad Cultural, Buenos Aires, Amorrortu, 2003, p. 20.