« Il vaut mieux laisser la parole se faire et éviter d’encadrer »

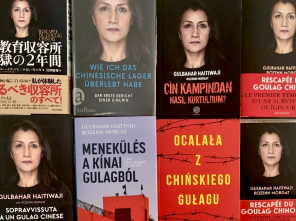

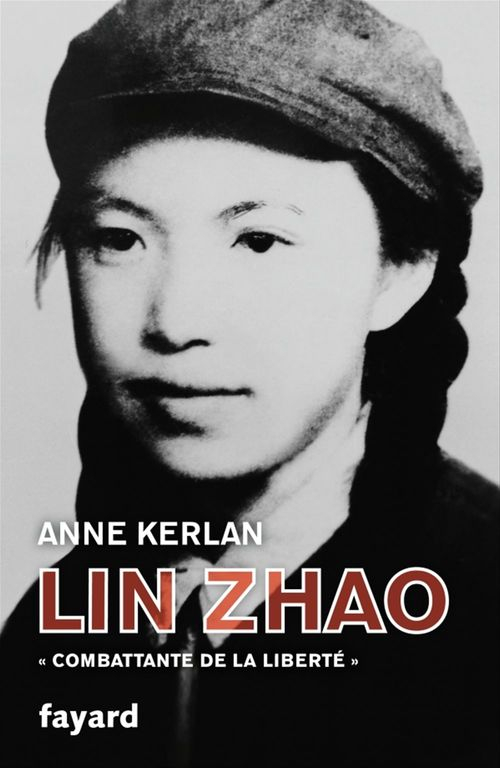

Le mode d’écriture adopté ici est simple : choisir dans un entretien un mot, une phrase, une expression qui entre en résonance avec une sensibilité personnelle tout en faisant écho à une trajectoire de recherche. L’entretien qui sert de point de départ à cette expérience d’écriture est celui de Rozenn Morgat, co-autrice avec Gulbahar Haitiwaji de Rescapée du goulag chinois (Paris : Équateurs, 2019) ; l’autrice du texte qui lui répond est Anne Kerlan, historienne de la Chine contemporaine, de sa culture visuelle, de ses artistes et intellectuels, spécialiste du cinéma produit à Shanghai et biographe de Lin Zhao, combattante de la liberté.

Quiconque a eu l’expérience du recueil d’un récit de vie, d’un témoignage, s’est trouvé dans cette situation délicate de décider s’il fallait ou pas orienter, relancer la parole. Avec, par exemple, l’émergence depuis les années 1970 de la pratique de l’histoire orale, les questions de méthode, les interrogations sur la manière de procéder à un entretien, d’écouter le témoin, d’utiliser son témoignage sont nombreuses1. Poser des questions, organiser l’entretien, demander des précisions sur ce qui a été dit : est-ce une bonne chose ? Et si oui, quelles questions poser, devraient-elles être nombreuses ou pas, quelles seraient leur fonction… ? Comment savoir ?

Un cadre qui serait au récit ce que les murs sont à la prison

Bien souvent, ce qui a été prévu ne correspond pas à ce qui arrive. Pire, les questions posées au lieu d’aider perturbent l’entretien. Rozenn Morgat en fait l’expérience : « Si je l’encadre trop, ça lui fait perdre ses moyens, elle a peur de mal répondre, elle se perd dans les détails, et ça ne va pas. » Gulbahar Haitiwaji, tout juste sortie d’une longue période d’internement au sein de diverses structures, fuit le cadre contraignant de l’entretien. Elle n’y arrive pas. Elle a besoin de retrouver sa liberté de parole. Savoir comment accueillir ces moments est d’autant plus important que Rozenn Morgat va écrire à la place de (ou avec) Gulbahar Haitiwaji. Rescapée du goulag chinois est en effet un récit à la première personne, un exercice de coécriture. Il ne s’agit donc pas uniquement de transmettre une histoire, des informations sur une situation, mais d’accéder suffisamment à l’intimité d’une personne pour pouvoir prendre la plume (le clavier) à sa place. Poser des questions, orienter la personne qui raconte peut alors être ressenti comme une effraction dans cette intimité. Cela peut aussi bouleverser un processus mémoriel d’autant plus fragile qu’il s’agit de raconter une expérience profondément traumatique. Car les témoignages des prisonniers des camps chinois montrent, hier comme aujourd’hui, à quel point le système concentrationnaire vise à broyer les individualités2. Sans parler de l’intimité, niée, déchiquetée. Que faire alors ?

Se taire.

S’ouvre alors un espace de parole sans cadre, libre et fort en imprévus. La journaliste – mais cela peut être aussi vrai pour l’historien.ne – peut se sentir frustrée, inquiète de ne pas recevoir la réponse aux questions qu’elle se pose, de ne pas engranger les informations qu’elle escomptait ramener et qui peuvent s’avérer nécessaires pour la transmission de l’histoire.

Je me souviens ainsi d’un entretien avec Mme Tan Chanxue, rencontrée à Shanghai en 2014 dans le cadre de mes recherches sur la vie de la dissidente Lin Zhao. J’avais rencontré l’histoire de cette jeune femme en 2008 grâce à un film documentaire réalisé par l’artiste Hu Jie (寻找林昭的灵魂Xunzhai Lin Zhao de linghun – Seaching for Lin Zhao’s soul, 20043).

Anne Kerlan, Lin Zhao. « Combattante de la liberté », Paris, Fayard, 2018.

Le réalisateur, Hu Jie, était le premier à avoir enquêté sur cette jeune femme, née en 1931 dans une famille de la bourgeoisie éclairée de Suzhou, qui avait épousé la révolution communiste dès sa jeunesse. En 1958, au moment du mouvement des Cent-fleurs, alors étudiante à l’université de Pékin, elle avait osé émettre des critiques à l’encontre du Parti. Etiquetée droitière, c’est-à-dire contre-révolutionnaire, elle avait refusé de se taire. Au contraire, alors que le pays se lançait sous les ordres de Mao dans le Grand bond en avant et s’enfonçait dans une famine qui allait faire des dizaines de millions de morts, elle avait rejoint un petit groupe d’étudiants dissidents et écrit des poésies pour leur revue clandestine (Xinghuo 星火 – Etincelles). Emprisonnée à Shanghai en 1960, elle avait à nouveau refusé de reconnaître ses torts, et avait continué d’écrire derrière les barreaux, parfois avec son sang, pour dénoncer le régime maoïste qu’elle qualifiait, à juste titre, de totalitaire. Elle fut finalement exécutée en 1968 sans procès. Grâce au film de Hu Jie, reposant essentiellement sur des entretiens avec des témoins, grâce aux documents rassemblés plus tard par les proches de Lin Zhao, et notamment une grande partie de ses écrits de prison, j’ai pu écrire la biographie de cette « combattante de la liberté », comme elle se désignait elle-même4.

Tan Chanxue était la fiancée de Zhang Chunyuan, un des membres de ce groupe d’étudiants étiquetés droitiers auquel était liée Lin Zhao. Ils avaient été envoyés en 1958 en rééducation dans le Gansu et avaient tenté d’alerter les autorités de ce dont ils étaient témoins : l’arrivée de la famine en 1959-1960. Tout le groupe fut arrêté en 1960, Zhang Chunyuan, condamné à perpétuité, s’échappa, fut rattrapé et finalement été exécuté en 1970. Mme Tan elle-même a été condamnée à 14 années de prison. Cette petite dame de 80 ans m’avait reçue chez sa fille, à Shanghai où elle vivait. Elle venait de publier un livre clandestin5 narrant cette histoire. Lors de notre rencontre, autant elle me livrait des détails concernant l’histoire de son fiancé, autant elle restait silencieuse concernant son propre sort. J’avais beau poser des questions, elle ne voulait pas parler d’elle, de sa propre expérience, de ses quatorze années en prison. J’espérais pourtant que son récit m’aiderait à comprendre ce que Lin Zhao elle-même avait vécu. Mais j’ai dû finir par arrêter de poser des questions et respecter ce silence.

Tan Chanxue dans Seaching for Lin Zhao’s soul, film de Hu Jie, 2004.

Par la suite j’ai beaucoup réfléchi à cette rencontre. À l’importance qu’il y a à respecter le silence et à le faire exister. À ce que cela produit sur les normes d’écriture auxquelles on est soumis comme historien.ne. En fait, j’ai pressenti avec Mme Tan que son silence m’invitait aussi à sortir de certains cadres d’écriture académique, à écrire autrement. Son silence et mon écoute, devenant notre silence commun, instauraient une forme d’intimité qui rendait possibles d’autres formes d’écriture. Par exemple l’écriture autobiographique telle qu’elle est en œuvre dans le récit de Gulbahar Haitiwaji rédigé par Rozenn Morgat, et que des biographes, appelés en anglais ghost writers, ont pu exercer pour leurs « clients », célèbres ou pas, leur confiant la tâche d’écrire pour eux leur autobiographie.

Écrire le silence

Revenons donc à Rozenn Morgat, qui se trouve assignée à un rôle complexe : le rôle de qui écoute, accueille une parole qui lui échappe. Une rencontre advient, et comme dans toute rencontre humaine, il faut faire aussi avec ce qui ne se rencontre pas. Ou avec l’inattendu. Mais n’est-ce pas la condition pour que le récit puisse être écrit au « je », au nom de Gulbahar ? L’effacement de qui écrit pour l’autre commence au moment de l’écoute.

En s’affranchissant du cadre, émerge une parole intime qui peut aussi être, en particulier dans le cas de récits traumatiques, une non-parole. Se taire pour écouter, c’est aussi donner à l’autre le droit au silence, à tous les silences. « Parfois, dit Rozenn Morgat, il n’y avait rien qui sortait pendant plusieurs minutes. C’était très touchant et très intéressant à utiliser dans l’écriture et de raconter le silence, de raconter le chaos, le chaotique, le pas-organisé, la confusion des sentiments. » Ce silence, ce chaos, on imagine aisément qu’ils surviennent lorsque Gulbahar se remémore des moments particulièrement traumatisants de son emprisonnement. Parce qu’elle n’arrive pas à s’en souvenir, ou qu’elle ne peut énoncer l’horreur qu’elle a vécue. Elle réitère, par cette parole trouée, chaotique, la sidération, la paralysie du moi qu’elle a pu connaître lorsqu’elle s’est retrouvée piégée au Xinjiang.

Silence et chaos peuvent aussi s’imposer lorsque surgissent des émotions qu’elle n’avait pas réussies à ressentir jusque-là, prise dans son expérience traumatique, ou peut-être dissociée d’elle-même. Le silence dit le vide, le rien, l’absence de sensations, d’émotions. Et il dit aussi le trop, le surgissement inattendu, libérateur peut-être, de celles-ci. Il dit peut-être aussi, et même si c’est sur un autre registre, la douleur d’avoir vécu l’effacement de souvenirs heureux, souvenirs qui ont pu être au début de la détention source de force, mais qui ont été progressivement anéantis par le bourrage de crâne et la violence de l’expérience de l’enfermement.

Échappées scripturales

L’enjeu est immense pour celle qui va écrire le récit, à la première personne, de l’emprisonnement de Gulbahar. Il va falloir écrire ce silence, raconter le chaos et le faire exister aux yeux du lecteur, le rendre lisible enfin en reconstituant le puzzle. Comment écrire au « je » lorsque l’on n’a pas subi ces traumas, lorsque l’on n’a pas vécu cette expérience paroxystique ? Comment s’y prendre avec les silences et la confusion ? Comment tisser dans la trame des mots un chemin de silence que le lecteur devra expérimenter ? L’écriture tend à faire disparaître les marques d’oralité. On peut certes jouer de la typographie (les espaces, les points de suspension, les alinéas). Mais c’est assez limité. On pourrait décrire la personne, son attitude à tel moment… mais alors on perdrait le point de vue interne, on sortirait du récit pour prendre un point de vue surplombant de l’enquêteur.

Les stratégies sont innombrables, ce sont des choix d’écrivain, d’une écrivaine-écoutante qui ne cesse de tenir compte de celle dont elle raconte la vie. L’enjeu est de parvenir à faire entendre la voix de celle qui raconte et même, si possible, de la recomposer pour la rendre compréhensible par l’écrit à tout un chacun. Au bout du compte, et comme en témoigne Rozenn Morgat, il y a une femme qui parvient à reprendre en main son « je », décide de signer le livre de son nom et d’avoir son visage en couverture.

Il s’agit de trouver le bon équilibre entre le particulier de la voix et l’universel de l’écriture. Adelaïde Blasquez avait réfléchi à ce problème quand elle a écrit le récit de Gaston Lucas. Elle fait le choix d’une double écriture : une écriture neutre, standardisée, « un français national, officiel », compréhensible par tous, qui permet donc la transmission aisée du récit. Le second registre d’écriture « respecte au plus près le mode d’expression de mon interlocuteur », un ouvrier parisien. Il se distingue graphiquement par l’absence de ponctuation, des trous dans le texte pour marquer les pauses et une syntaxe chahutée. Ce second mode d’écriture est peu lisible, aussi Adélaïde Blasquez ne le choisit que ponctuellement, revendiquant pour Gaston Lucas le droit à ce que son récit soit partageable et partagé de tous6.

Finalement, ne pas imposer un cadre lors de l’entretien, c’est aussi se donner le droit de ne pas s’en donner lors de l’écriture. C’est se donner le droit d’un détour par le travail d’écriture pour restituer la voix de qui raconte.

Cadrage cinématographique et parole vagabonde

Lorsque Rozenn Morgat évoque son choix de ne pas encadrer, me reviennent en mémoire les films que Wang Bing a consacré aux anciens droitiers chinois, emprisonnés dans des camps du Gansu, dont le terrible camp de Jiabiangou. On ne peut pas ne pas y penser, d’autant que l’expérience décrite par Gulbahar Haitiwaji montre que les Chinois emploient aujourd’hui des méthodes de tortures physiques et psychologiques qui sévissaient dans les années 1950 et 1960. Accusations sans preuves ou sur des critères fallacieux, enfermement dans des cellules minuscules ou surpeuplées, lumière allumée 24/24 h, méthodes d’affamement, accès aux lieux d’hygiène limités ou interdits, injures, coups, viols ou menaces de viols, usage des menottes et autres moyens d’immobilisation, interrogatoires menés avec brutalité à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, période d’isolement, « rééducation » par la répétition de slogans ou chansons diffusés dans les lieux d’incarcération… Les prisons et les camps chinois ont été conçus depuis les années 1950 au moins comme des lieux visant à briser les individus par tous les moyens, physiques et psychologiques7.

Depuis 2005, Wang Bing filme les témoignages de victimes du mouvement anti-droitier racontant leur calvaire. Cela a donné, à ce jour, outre un film de fiction8, trois films documentaires : He Fengming, Les âmes mortes et Beauty Lives in Freedom9. Au cinéma, impossible de ne pas cadrer : une image, un plan, c’est un cadre. Mais tout en cadrant avec sa caméra, Wang Bing montre ce qui se passe quand on n’encadre pas la parole. Il filme aussi cela : l’écoute attentive et en retrait qui ouvre un espace infini à celui qui raconte. Il le fait en cadrant sur le personnage qui parle, quasiment en plan fixe. Le cinéaste cadre pour faire oublier le cadre, tout se joue dans la fixité (ou quasi fixité) du dispositif, l’immobilité de la caméra. Alors la parole occupe l’espace, devient visible.

Comme l’a finement analysé Flora Lichaa pour He Fengming et Les âmes mortes, les films, malgré des dispositifs proches, sont différents, dans leurs intentions et leurs effets10. Dans He Fengming, la caméra filme de face une femme âgée qui, assise dans son salon, déroule son récit durant trois heures sans interruption. On est pris, selon Flora Lichaa, dans une expérience de fascination. À part deux moments où la caméra zoome, et quand il propose d’allumer la lumière, le réalisateur ne se manifeste pas. Le temps de filmage est aussi le temps du témoignage. Ce que cherche Wang Bing, c’est de « garder les choses intactes » et de rendre possible « les conditions d’une expérience d’écoute intime11 ». Ainsi le spectateur se trouve-t-il plongé dans l’intimité de Fengming.

Comme le remarque encore Flora Lichaa, contrairement à ce que décrit Rozenn Morgat pour Gulbahar Haitiwaji, Fengming parle avec un débit fluide, presque mécanique, sans hésitation et sans émotion. Elle paraît de ce fait distanciée de ses émotions, comme peuvent l’être certaines victimes vivant des formes de dissociation. Ce que découvre alors le spectateur, c’est que Fengming « n’est pas en train de se souvenir d’événements passés mais de répéter quelque chose d’infiniment présent12 ». Ainsi le film, sans effet dramatique, « révèle-t-il les effets psychologiques et physiques soufferts par He Fengming en raison de son trauma et reconnaît l’existence d’une mémoire traumatique qui hante le présent13 ».

Dans Les âmes mortes, le cinéaste choisit à nouveau de filmer les témoins dans leur intérieur en plan fixe. Le spectateur est à nouveau invité dans leur subjectivité. Le traitement de la durée diffère cependant car pour ce film de plus huit heures, chaque témoin parle (sans coupe) une demi-heure. Les âmes mortes est comme un film choral où les paroles convergent pour dessiner les contours intimes, imprécis d’une expérience passée traumatique.

Les âmes mortes, film de Wang Bing, 2018. Gao Guifang est la veuve de l’un des survivants du camp de rééducation Jiabangou.

Nonobstant ces différences, et d’autres, en termes de construction14, les deux documentaires placent au centre de l’image la parole du témoin, Wang Bing allant même jusqu’à refuser tout apport documentaire explicatif. Le choix du cinéaste est un choix de cadrage et de juste place : choix de la distance mise entre la caméra et le témoin qui parle (et donc aussi entre le spectateur et celui qui raconte), choix de ce qui est montré dans le champ de l’image, de ce qui est entendu dans et hors le champ. Le témoin est assis face à la caméra, il lui parle et celle-ci ne bouge pas, ou presque, comme si elle était captive de la parole qui se déroule. Le cinéaste ne pose presque pas de question, personne ne pose de question. La seule chose qui se passe à l’écran c’est cela : une parole qui se déroule dans un environnement quotidien, anodin, sur une durée ininterrompue. Les corps des témoins sont ceux de personnes âgées, souvent abîmés, ces corps, et leurs voix, forte, faible, continue, ponctuée de silences qui durent, racontent aussi. Le silence de la pièce, les bruits du quotidien qui s’y immiscent, racontent encore. L’espace laissé dans ces plans fixes est saturé de souvenirs, de fantômes. Derrière le grain de la voix et les corps travaillés par la vie et la terreur, apparaissent des âmes. Les âmes de ceux qui racontent comme de ceux qui sont morts. Le cadre qui par son immobilité, sa fixité, sa rigidité, pouvait paraître contraignant, enfermant, libère, ne demandant rien au témoin sinon que d’être là et de parler, ou pas. Le cadre fixe fait exister ce moment d’écoute nécessaire pour que l’autre se révèle.

Ainsi, de Rozenn Morgat à Wang Bing, de l’écrivain au cinéaste, la question du cadre revient, essentielle. Wang Bing cadre, Rozenn Morgat refuse d’encadrer. Dans les deux cas, finalement, le choix est de s’effacer pour accéder à l’intimité, à l’intériorité de celles et ceux qui racontent, pour rendre réelle et présente leur expérience traumatique et pour faire advenir un récit de celle-ci qui est aussi le moment où le « je », l’individu que l’État chinois a voulu détruire dans les camps, réémerge.

Notes

1

Pour cette réflexion, je renvoie notamment aux Cahiers de l’IHTP, n°21, « La bouche de la Vérité ? La recherche historique et les sources orales », sous la direction de Danièle Voldman, notamment la partie II (« Les enjeux du témoignage »). https://ihtp2004-siteihtp2004.ihtp.cnrs.fr/spip.php?article211

2

Voir par exemple pour des périodes plus anciennes les témoignages de Harry Wu (Vents amers, préface de Danielle Mitterrand, introduction de Jean Pasqualini, traduit de l’anglais par Béatrice Laroche, Paris, Édition Bleu de Chine, 1994) ou de Gao Ertai (En quête d’une terre à soi, traduit du chinois par Danielle Chou et Mathilde Chou, Arles, Actes Sud, 2019).

3

Le film peut être vu sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=O6y2x1Zo3tQ (visité le 10/11/2023).

4

Anne Kerlan, Lin Zhao. Combattante de la liberté, Paris, Fayard, 2018.

5

Tan Chanxue, Qiusuo. Lanzhou daxue « youpai fangeming jituan an » jishi (Recherche. Documents sur « le cas du groupe de droitiers contre-révolutionnaires » de l’Université de Lanzhou), Hong Kong, Tianma Press, 2010.

6

Adelaïde Blasquez, Gaston Lucas, serrurier. Chroniques de l’anti-héros, Paris, Terre Humaine, Plon, 1976, Postface, p. 262-263.

7

Sur le système carcéral et concentrationnaire chinois, l’étude en français de référence est Jean-Luc Domenach, Chine, l'archipel oublié, Paris, Fayard, 1992. Il existe aussi de nombreux et puissants témoignages de rescapés des camps ou prisons chinoises, dont, en français, outre ceux de Harry Wu et de Gao Ertai cités note 2, Liao Yiwu, Dans l’empire des ténèbres, trad. du chinois par Marie Holzman et Marc Raimbourg, Paris, éditions du Globe, 2013. Pour la période des années 1950-1960, on peut aussi lire les récits inspirés de véritables témoignage, écrits par Yang Xianhui, Le Chant des martyrs, dans les camps de la mort de la Chine de Mao, traduit de l’anglais par Patricia Barbe-Girault, Paris, Balland, 2010. Voir aussi le récent documentaire Les Camps, secret du pouvoir chinois (parties 1 et 2), réalisation Tania Rakhmanova et Jean-Philippe Béja, Arte, 2023.

8

Le fossé (Jiabiangou), 2012, 113 mn.

9

Fengming, chronique d’une femme chinoise (He Fengming), 2007, 186 minutes ; Les âmes mortes (Si linghun), 2018, 495 mn ; Beauty lives in freedom, 2018, 265 mn.

10

Flora Lichaa, « Coping with a Traumatic Past: Wang Bing’s Documentaries He Fengming and Dead Souls », in Amanda Shuman et Daniel Leese (dir.), Justice After Mao, Cambridge University Press, à paraître fin 2022, p. 222-244.

11

Flora Lichaa, « Coping with a Traumatic Past: Wang Bing’s Documentaries He Fengming and Dead Souls », in Amanda Shuman et Daniel Leese (dir.), Justice After Mao, Cambridge University Press, à paraître fin 2022, p. 228 : « to keep things intact » et « the conditions for a very intimate listening experience ».

12

Flora Lichaa, « Coping with a Traumatic Past: Wang Bing’s Documentaries He Fengming and Dead Souls », in Amanda Shuman et Daniel Leese (dir.), Justice After Mao, Cambridge University Press, à paraître fin 2022, p. 233 : « she is not remembering past events but repeating something infinitley present ».

13

Flora Lichaa, « Coping with a Traumatic Past: Wang Bing’s Documentaries He Fengming and Dead Souls », in Amanda Shuman et Daniel Leese (dir.), Justice After Mao, Cambridge University Press, à paraître fin 2022, p. 226 : « By uncovering the mental and physical effects she suffered due to trauma, the film recognizes the existence of traumatic memory that haunts the present. »

14

Il faut ainsi noter avec Flora Lichaa, que le film est par ailleurs construit par des allers-retours entre le passé et le présent, avec de longs moments en extérieurs, lorsque le réalisateur filme des funérailles ou se rend avec des rescapés dans le Gansu à la recherche des traces du camp, ou encore lorsque le réalisateur revient voir des témoins quelques années après leur récit, alors qu’ils sont au seuil de la mort. Flora Lichaa souligne combien cette construction a l’effet contraire de celui de He Fengming, permettant de « replacer les souvenirs traumatiques dans le passé » (p. 227) et de faire sentir le passage du temps.