Rescapée du goulag chinois de Gulbahar Haitiwaji et Rozenn Morgat, en différentes traductions.

Entretien de Cloé Drieu avec Rozenn Morgat sur son travail de co-écriture de Rescapée du goulag chinois avec Gulbahar Haitiwaji

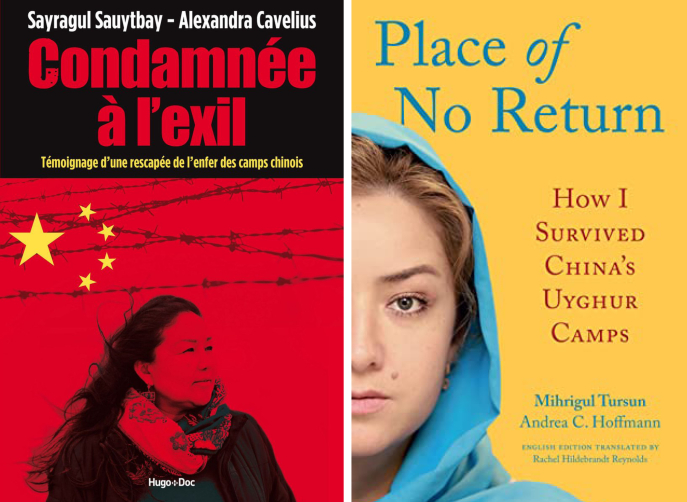

Cet entretien qui n’était pas destiné à être publié, mais devait seulement alimenter mes recherches sur le Tribunal ouïghour, s’est révélé tellement riche sur les procédés d’écriture, de recueil et de co-construction d’un récit d’incarcération qu’il méritait une attention plus large et a toute sa place dans cet atelier. En France, deux ouvrages nous livrent de l’intérieur le calvaire de l’internement dans des camps situés dans la Région autonome ouighoure du Xinjiang ou Turkestan oriental. Il s’agit d’abord de Rescapée du goulag chinois par Gulbahar Haitiwaji et Rozenn Morgat1, ouvrage qui retrace les trois années vécues en centre de rééducation, et centre de détention et résidence surveillée ; c’est celui-ci qui va précisément être discuté dans l’entretien. L’autre ouvrage, Condamnée à l’exil. Témoignage d’une rescapée de l’enfer des camps chinois, est signé par Sayragul Sauytbay et Alexandra Cavelius2. Il donne une vision de plus long terme de la vie depuis les années d’enfance de Sayragul Sauytbay jusqu’à son expérience d’enseignement forcé dans un centre de rééducation, sa fuite vers le Kazakhstan où elle est en procès pour avoir passé illégalement la frontière, puis son exil vers Suède

Sayragul Sauytbay et Alexandra Cavelius, Condamnée à l’exil. Témoignage d’une rescapée de l’enfer des camps chinois, Paris, Hugo Doc, 2021.

Mihrigul Tursun et Andrea Claudia Hoffmann, Place of No Return. How I Survived China’s Uyghur Camps, New York, Titletown Publishing, 2023.

Ces deux livres3 reposent sur une expérience de co-écriture biographique, au cœur de la présente discussion. Comment rentrer dans l’intimité d’une vie pour restituer l’expérience traumatisante de l’internement ? Comment naviguer, en tant qu’autrice, entre présence et effacement, entre encadrement et laisser-faire ? Comment faire émerger les souvenirs, les émotions, les ressentis tout en offrant une part documentaire ? Immersion dans l’arrière-cuisine de la recherche et du journalisme, dans l’arrière-boutique de l’écriture, dans ce travail long, invisible et sensible qui permet au récit d’advenir et de nous parvenir, cet entretien permet aussi de comprendre comment est produit un témoignage, entre récit de vie et document historique4.

Cloé Drieu – Chère Rozenn Morgat, merci beaucoup d’avoir accepté cet entretien. Depuis plusieurs mois, je travaille, en tant qu’historienne des violences de masse en Asie centrale et dans une moindre mesure au Caucase, sur la question du génocide et des crimes contre l’humanité tels qu’ils ont été abordés par le Tribunal ouïghour5. C’est à ce titre, puisque Gulbahar Haitiwaiji (comme Sayragul Sauytbay et Mihrigul Tursun) ont témoigné, que je souhaitais vous rencontrer afin que vous parliez de la façon dont vous avez fait connaissance avec Gulbahar et de votre expérience de co-écriture. Pouvez-vous revenir dans un premier temps sur votre trajectoire ? Vous êtes journaliste et travaillez pour Le Figaro, pouvez-vous présenter votre parcours et la façon dont vous avez commencé à vous intéresser au Xinjiang et aux Ouïghour.es ?

Rozenn Morgat – J’ai d’abord travaillé à Libération juste après une école de journalisme pour un CDD d’été, après le stage. Mon directeur de stage et de service, Grégoire Biseau, qui est maintenant au Monde, m’a déconseillée de rester à Paris en étant pigiste. C’était déjà l’international qui m’intéressait, je voulais repartir à l’étranger. Quand je lui ai dit que je parlais chinois – j’ai commencé dès le lycée –, il a trouvé ça génial et m’a conseillé d’y aller, car il y avait peu de correspondants de presse sur place. Effectivement, c’était une super idée. En 2018, j’ai travaillé à Shanghai comme pigiste pour Le Temps, Ouest France et la Chronique d’Amnesty International, qui est leur revue mensuelle internationale. Je n’ai pas pu aller au Xinjiang comme je le voulais à cette époque. C’était impossible en 2018 pour une journaliste européenne. Même à Shanghai, c’était déjà très contrôlé. Des bribes me venaient de gens avec qui je parlais, des Ouïghours, des Hans, de ce qui se passait au Xinjiang.

Je suis revenue à Paris à l’expiration de mon visa. Des informations très étranges arrivaient et rappelaient beaucoup la situation au Tibet. Il y avait ce fameux Chen Quanguo nommé à la tête du Xinjiang. C’était le signe très fort d’un revirement politique, d’un tournant très violent et très autoritaire dans la région. J’ai commencé à rencontrer des membres de la diaspora à Paris, en Belgique et aux Pays-Bas. J’ai fait un petit tour pour rencontrer des familles. C’était toujours le même discours : des personnes parties du Xinjiang, il y a cinq, six ou dix ans, parce qu’elles en avaient les moyens ou qu’elles venaient faire des études. En France, c’est essentiellement une communauté étudiante, et de fil en aiguille, ces personnes restaient, voyant que la situation là-bas devenait de plus en plus catastrophique. Elles se faisaient harceler par des fonctionnaires du gouvernement à travers des messages, sur WeChat, sur WhatsApp. Ils n’hésitaient pas à aller sur les moyens de communication occidentaux. C’était toujours la même chose. Elles se faisaient harponner. « Qu’est-ce que tu fais aujourd’hui ? », « Pourquoi es-tu en France ? », « Tu travailles ici… », « On sait que ta famille est là… ». Ces membres des diasporas ouïghoures n’avaient plus de nouvelles de leur famille. Pour en avoir, ils étaient obligés d’appliquer les consignes et les demandes que leur envoyaient les fonctionnaires.

Ça, c’était la première histoire, celle que l’on connait le mieux, la plus racontée. Puis je suis tombée sur Gulhumar [Haitiwaji], qui était complétement hors-norme par rapport à la communauté. Elle témoignait à visage découvert, elle n’avait pas peur… Enfin si, elle avait peur mais elle le faisait. Elle assumait sa véritable identité, elle avait écrit à Macron, elle avait lancé une pétition. Elle faisait tout un tas de choses qui faisaient beaucoup de bruit dans la communauté. Elle disait haut et fort que sa maman était enfermée dans un camp depuis trois ans. Elle venait d’une famille qui avait émigré depuis plus longtemps.

Pouvez-vous détailler un peu plus cette rencontre avec Gulhumar ?

Je l’ai rencontrée la première fois au début de l’année 2019, dans un café situé près du Trocadéro, quartier où elle travaillait à l’époque. Cela faisait deux ans qu’elle n’avait plus du tout de nouvelles de sa maman. C’est le moment dans le livre où elle n’a plus d’espoir, où il ne se passe plus rien, où on lui dit d’arrêter son combat. Ses tantes [au Xinjiang] lui demandaient d’arrêter disant que tout allait bien. Elle tenait un peu sa famille à bout de bras. Donc, nous dînons ensemble. C’est un moment très fort. J’intègre son témoignage dans un article pour le Figaro portant sur les diasporas. C’est un témoignage à part. Les gens me parlaient de façon anonyme, alors qu’elle me parlait en assumant sa véritable identité ; et nous en sommes restés là. Elle a quasiment le même âge que moi, on tisse un lien un peu particulier, parce qu’elle est très touchante et que l’on s’identifie, forcément. On reste quand même en contact. On s’appelle régulièrement, je prends de ses nouvelles. Je continue d’écrire pour Amnesty International et son témoignage m’intéresse énormément à ce titre. Il rentre aussi dans toute la base de données d’Amnesty, je mène des recherches sur la question ouighoure en plus des papiers.

Puis un jour, elle me rappelle. C’était pendant l’été 2019, en aout, pour m’informer de la libération de sa mère. Elle me dit : « C’est dingue, mais là, je vais à Roissy, c’est bon ! Elle est libre. Le quai d’Orsay a réussi à la faire libérer. » En deux jours, c’était fait. C’était incroyable. On s’était vues deux ou trois fois. Elle n’appelle que moi. Elle n’a pas donné de nouvelles aux autres journalistes. Elle leur parlait mais… à ce moment-là en France, les médias se désintéressaient des Ouïghour·es. C’était le creux de la vague. On avait raconté beaucoup sur les diasporas, mais personne ne croyait que les gens puissent ressortir des camps. J’apprends donc cela [la libération de Gulbahar] par Gulhumar. C’est totalement inédit. Ça n’a jamais eu lieu. C’est assez incroyable.

Gulbahar arrive à Paris après trois ans de calvaire et vous ne la rencontrez pas immédiatement, c’est bien ça ?

Oui. Elle rentre mais on ne se rencontre pas tout de suite parce qu’elle est traumatisée, parce qu’elle a besoin de retrouver sa famille, parce qu’elle est en mauvaise santé, parce que les ONG sont aussi très présentes. Elles veulent la rencontrer en premier pour faire un état des lieux de ce qu’elle a vu, des chiffres, des gens, de tout un tas de choses. Elle est beaucoup avec des ONG et elle n’est pas très chaude pour que l’on se rencontre. Elle décline toutes les demandes de journalistes que lui transmet Gulhumar. Mais celle-ci insiste en lui disant qu’elle me connaissait, que nous nous étions déjà rencontrées et qu’elle avait confiance en moi, que je me suis intéressée au sujet même quand il n’était pas « intéressant », au plan médiatique.

Finalement, elle accepte que l’on se rencontre, pas du tout pour un livre, plutôt pour une discussion, pour que je comprenne ce qu’il s’est passé. Ça n’a pas de vocation particulière, ni pour un papier, ni pour un livre. Je n’ai pas du tout envie de la brusquer, de l’inquiéter. J’ai ça dans la tête, mais si ça ne se fait pas, ce n’est pas grave, ce n’est pas le plus important à ce stade. On se rencontre en novembre 2019 à Boulogne, avec sa fille, toutes les trois. C’est une rencontre timide et assez déroutante. Je suis plongée dans ce sujet en ayant conscience du drame que c’est et elle, elle sort des camps sans avoir du tout conscience de l’ampleur du sujet. Elle pense qu’il lui est arrivé quelque chose de marginal, comme un emprisonnement, disons, en Indonésie parce qu’on a glissé de la cocaïne dans votre valise et que vous êtes le jeu de quelque chose qui vous dépasse. Elle n’a pas conscience qu’il s’agit d’un phénomène systémique, mis en place par le Parti et organisé par les autorités locales. Elle s’est retrouvée dans cette histoire comme des centaines de milliers de Ouïghour·es. Je lui ai expliqué tout cela, que c’est quelque chose de dramatique, que son témoignage est excessivement important car il n’y en a aucun pour l’instant. Personne ne savait ce qu’il se passait à l’intérieur des camps.

Procédés d’écriture

Comment avez-vous procédé concrètement pour les entretiens ?

L’idée fait son chemin dans sa tête. Au début, on ne parle pas d’un livre. Il s’agit plutôt d’une longue conversation où elle me raconterait tout. Je lui expose quand même le fait qu’un article n’est pas suffisamment percutant et qu’avec un récit comme le sien, les gens avaient besoin de savoir, que ça ferait bouger les lignes. On commence à se voir en janvier [2020]. On se voit le samedi. On discute. Enfin, c’est surtout elle qui parle. Moi, je pose mon micro. Gulhumar est avec nous, elle traduit tout. On commence un récit chronologique de tout ce qu’il lui était arrivé. C’est très dense. Elle a oublié certaines choses. Son histoire dure trois ans, ce qui est énorme. Cela fait remonter beaucoup de souvenirs. Elle mélange un peu les choses au début. Sa mémoire est altérée par les camps. Quand on vous a lavé le cerveau pendant trois ans, que les jours se ressemblent et se suivent les uns après les autres, vous avez un peu de mal à vous rappeler des détails...

La première partie du travail est consacrée à une transcription chronologique. On est vraiment sur du factuel. « J’étais là à tel moment », « Là, tel policier m’a dit ça », « Là, il s’est passé ça… », « Ensuite, on m’a pris mon téléphone, mon passeport… » C’est vraiment pour que j’aie la première base d’informations. On a fait ça pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. En parallèle, je retranscris beaucoup, j’affine aussi mes questions. Au début, je pose des questions, mais je me rends compte que ça ne sert à rien, qu’il vaut mieux laisser la parole se faire et éviter d’encadrer. Si je l’encadre trop, ça lui fait perdre ses moyens, elle a peur de mal répondre, elle se perd dans les détails et ça ne va pas. Alors, je la laisse parler.

Puis dans une seconde phase, toujours les samedis, on revient sur des détails beaucoup plus charnels, beaucoup plus émotionnels, sur les noms des gens, sur leur personnalité, sur les liens qu’elle tisse, parce qu’elle se fait aussi des amies. Elle n’est pas seule. Pour construire le récit, et pour que les gens puissent s’identifier, il faut absolument qu’il y ait cette humanité qui existe malgré tout dans les camps entre les détenues, parfois avec certains policiers qui sont aussi le jeu du Parti.

Je parle également beaucoup avec Gulhumar en parallèle, car c’est un récit familial. La relation mère-fille est intense et compliquée. Gulhumar a beaucoup culpabilisé parce qu’il y a cette histoire de photo [prise de sa fille avec un drapeau du Turkestan oriental lors d’une manifestation à Paris, motif de l’arrestation et de l’internement de Gulbahar]. Toutes deux ont des personnalités fortes. Gulhumar est devenue cheffe de famille et elle s’est donnée pour mission de sauver sa maman. Elles sont maintenant très proches et ne font rien l’une sans l’autre, surtout pour le livre. Donc on parle beaucoup avec Gulhumar, on parle beaucoup de son mariage, de la culture ouïghoure, de la vie au Xinjiang. C’est-à-dire le paysage de leur histoire, ce dont j’ai besoin pour comprendre leur histoire. Comme je n’ai pas été au Xinjiang, j’ai vraiment besoin du plus de détails possibles. Elles y ont vécu jusqu’au début des années 2000. Elles étaient enfants, avec sa sœur, quand elles sont parties.

Le travail a l’air excessivement intense puisque vous vous rencontriez tous les samedis pendant de nombreuses heures…

Oui, le travail était très intense. On ne se voyait pas tous les samedis, mais un samedi sur deux ou sur trois. Quand on se voyait, on passait la journée ensemble. La famille de Gulbahar est extrêmement accueillante, ça fait partie de leur culture aussi. Ils ont vraiment ce sens du recevoir et de l’accueil. On déjeunait ensemble, puis on prenait le thé, puis on reprenait du thé… puis on reprenait des gâteaux... [rires] Donc oui, ça durait très longtemps. Il y avait besoin de ce temps-là, parce que les silences étaient très importants, les moments de légèreté aussi pour pouvoir redonner du grain à moudre à son récit. Même pour moi, pour que je comprenne qui était Gulbahar. On n’est pas dans la même démarche qu’un article, on a besoin de beaucoup plus de choses. Je n’avais jamais écrit de livre. Plus je la voyais parler et plus je me rendais compte que j’avais besoin de choses et de moments avec elle pour la connaître dans son quotidien et nouer une relation proche avec elle.

Durant vos discussions, utilisiez-vous des photos, d’autres moyens de médiation pour recueillir cette parole ? Vous avez mentionné qu’elle avait parfois des problèmes pour s’exprimer…

Oui. Nous étions limitées par le langage. Maintenant, elle parle beaucoup mieux français, elle a tout retrouvé mais en rentrant elle… un médecin diagnostiquerait quasiment une amnésie, quelque chose de l’ordre du trauma qui fait disparaitre les souvenirs et les acquis intellectuels et linguistiques. Elle ne parlait plus français, elle comprenait, mais elle avait beaucoup de difficultés. Tout était rouillé. Il y avait plein de moments où ses mots étaient très simples pour décrire ce qui lui arrivait. Gulhumar, par la traduction –parce qu’elles parlaient ouïghour toutes les deux–, venait apporter ce lot de détails nécessaires. Les photographies étaient aussi très importantes. Gulhumar avait conservé des albums, des photos du mariage, de famille, des photographies du Xinjiang, tout un tas de choses qu’elles ont sorti de leurs placards et qui m’ont permis de reconstituer les gens, les lieux, les vêtements, les odeurs, les couleurs.

Et pour les gestes ? Vous mentionnez dans l’avant-propos du livre l’importance du mime en particulier, pour montrer comment son corps ployait sous le poids des chaînes... Vous avez souvenir de ces gestes, de la nécessité de passer par le corps, ou de ces moments de rires et fous rires également ?

Oui, cela désinhibait totalement. Le fait de passer par le jeu presque, ou de tourner les choses en dérision, de se lever tout à coup, permettait de ne plus être dans cette posture de l’interviewée. C’est une posture difficile, surtout pendant plusieurs heures. Il faut être très discipliné. Je tempérais beaucoup… entre l’encadrement de l’entretien et le fait de savoir lâcher du lest pour passer à autre chose, car cela lui permettait de construire le récit pour que des choses spontanées et surprenantes apparaissent. Au début, cela n’existait pas trop, mais au bout d’une ou deux séances de discussion, on a adopté ce procédé dans la discussion. Nous ne parlions plus du moment de faire une pause. Nous n’étions plus du tout dans cette formalité. Il faut que ce soit très amical et très informel pour que ça puisse sortir. Au début, elle avait beaucoup de maux de tête. Elle était extrêmement fatiguée. Ça lui demandait un effort énorme.

Émotions et sensibilités

A-t-elle été suivie par un psychologue ou un psychiatre à son retour ? Avait-elle aussi une pratique religieuse ou spirituelle qui lui permettait de surmonter, d’assimiler ou de transformer cette épreuve ?

Elle a fait une batterie d’examen. Je ne sais pas si elle continue de voir quelqu’un. Elle en parle très peu à vrai dire, elle est très pudique. C’est peut-être culturel, mais je ne suis pas sûre que l’on se soigne chez le psy dans les familles ouïghoures... Beaucoup de chose se passe par la famille et par l’action, le fait d’avoir repris sa place. Mais elle a eu un passage obligé, ne serait-ce que parce qu’elle était entre les mains du Quai d’Orsay, par un encadrement médical. Elle n’a pas de pratique religieuse particulière. Il s’agit d’un islam culturel et traditionnel, c’est une manière de vivre au quotidien par les habitudes quotidiennes, la cuisine, la décoration... Elle a une foi et une spiritualité, quelque chose de supérieur vers lequel elle se tournait dans les moments de désespoir, pendant qu’elle était dans les camps. Mais rien de très religieux, ni de dogmatique.

Dans le cours des entretiens, y avait-il des moments difficiles ? Revivre ou repenser à des scènes ou des moments de torture physique et psychologique est difficile émotionnellement. Et pour vous-même, quel était l’effet de ces récits ?

Elle m’a beaucoup aidée à prendre de la distance. Elle n’avait pas du tout une attitude de lâcher-prise émotionnel sur ce qu’elle avait vécu. On le dit dans le livre à plusieurs moments. Elle ne ressentait plus rien. C’était vraiment déroutant pour moi, car je m’attendais à avoir quelqu’un qui allait s’effondrer, qui allait avoir des failles qui réapparaîtraient comme ça. Mais ce n’était pas le cas. Elle a intériorisé… Elle a une personnalité très… stoïque. Elle est dans l’effort et dans l’endurance de manière générale dans sa vie de femme, mais aussi dans sa vie de mère, dans l’épreuve qu’elle a traversée... Ça m’a énormément déroutée au début, mais je pense que ça m’a épargnée aussi émotionnellement. Pourtant, il faillait quand même y aller. Il fallait quand même parler des choses. J’ai insisté et creusé, et lui demandais : « Vous ne ressentez rien, mais pourquoi vous ne ressentez rien ?! ». J’ai essayé d’aller plus loin dans l’analyse de l’émotion et de la psychologie. Je crois que ça m’a fait quelque chose après coup, personnellement. Quand on est dans l’action de l’écriture du livre, c’est journalistique, on met une carapace, on enfile quelque chose qui nous fait travailler, qui nous maintient à distance émotionnellement. Ça ne veut pas dire que l’on est insensible, mais c’est un peu comme un chirurgien quand il opère, c’est le même procédé.

Ça me fait penser à une interview que j’ai faite d’un ancien combattant ukrainien envoyé en Afghanistan dans les années 1980. Dans un moment d’enthousiasme un peu naïf, je lui avais demandé ce qu’il avait ressenti lors de sa démobilisation, précisément le moment du départ d’Afghanistan, pensant à un moment enjoué et mémorable… J’avais été très marquée par sa réponse. Il ne ressentait plus rien, il avait perdu une vingtaine de kilos… C’était le vide.

Absolument. Mais ça, c’était très frustrant au début. J’étais comme vous. Quand elle me disait qu’elle ne ressentait plus rien, je me disais... ben merde !... Ça va être compliqué, comment je vais le raconter ? Et en fait, c’est de ces vides et de ces silences, de ces « je ne sais pas » que l’on a aussi écrit un récit sur le vide. Et c’est ça le trauma. C’est logique, évident. En en parlant à des médecins, je réalisais que c’était une évidence de ne rien ressentir. Mais on ne peut pas le savoir tant qu’on n’en a pas fait l’expérience. J’imaginais qu’elle allait me raconter des tonnes de détails, qu’elle allait avoir beaucoup de chose à dire, mais parfois il n’y avait rien qui sortait pendant plusieurs minutes. C’était très touchant et très intéressant à utiliser dans l’écriture et de raconter le silence, de raconter le chaos, le chaotique, le pas-organisé, la confusion des sentiments. En termes d’écriture... je n’avais jamais écrit quelque chose comme ça. Dans un article, on raconte rarement ce qui n’est pas, on raconte ce qui est. C’était vraiment génial et très important, hyper intéressant.

Et après coup ? La confrontation intense et répétée à des récits de vie de témoins traumatisés par l’internement et les tortures peut générer des effets assez violents sur celle ou celui qui écoute. Si vous me permettez cette digression, quand j’ai commencé à écouter intensivement les audiences du Tribunal ouïghour, outre des problèmes de sommeil qui me semblaient normaux vu le sujet, j’étais surprise par les effets sur le corps, comme une tachycardie qui a duré plusieurs mois, ou une sensation d’étouffement, très physique, qui me prenait régulièrement. Quand on est chercheur·euse ou journaliste, il semble que l’on mette souvent nos émotions sous couvert du fait de cette posture intellectuelle qui nécessite de garder une certaine froideur d’analyse. Or, elles sont fondamentales pour une impulsion de travail et d’engagement…

Je crois que tout est encore très entremêlé. J’aurais vraiment du mal à mettre des mots figés dessus. Je ne sais pas encore. Il y a eu un moment, quand je recevais tout ce qu’elle me disait, où cela m’obsédait tout le temps. Ensuite, il y a eu la période de l’écriture, où j’étais tellement plongée dans la construction du récit que mes émotions s’en sont trouvées mises de côté. J’étais utile, je faisais mon travail de journaliste, je restituais les mots de Gulbahar, sa douleur, son trauma, en un objet tangible. Des phrases, des chapitres, une histoire que les gens liraient et qui rendrait justice, d’une certaine façon. Plus tard, j’ai réalisé que cette période avait été salvatrice. L’écriture a été une forme de thérapie. Enfin une thérapie pour elle, et du coup, pour moi, parce que, à travers ça, je le transmettais. C’était une manière de passer à autre chose… plutôt d’en faire quelque chose. En faire quelque chose rendait cette expérience moins insupportable.

Parce que l’on dépasse peut-être le sentiment d’impuissance…

Oui, c’est cela. Mais ce qui est sûr, c’est que la sortie a été incroyable pour cela. Le fait que tous les gens qui lisaient le livre viennent nous en parler, viennent nous interviewer, viennent lui porter de l’intérêt et la mettre en lumière, cela a aussi été thérapeutique pour elle, et pour moi aussi un peu, avec la transmission de son témoignage. Que faire de tout cela maintenant… c’est encore difficile à dire. On a besoin de prendre de la distance aussi, le livre a eu son moment, son temps. On a besoin de se concentrer sur d’autres projets pour écrire l’étape d’après. Si on reste bloquées dedans, ce n’est pas très sain, pour elle comme pour moi. Quand on se voit, on parle du livre, qui est ce trait d’union entre nous deux, mais on a tissé une relation où l’on parle d’autre chose. Nous ne sommes plus du tout focalisées en permanence sur les Ouïghour·es, sur le génocide des Ouïghour·es. On en sort aussi beaucoup. On ne peut pas rester en boucle là-dessus. Ce n’est pas gérable. Il faut en sortir.

Vous avez essayé de resituer ce récit en rencontrant des psychiatres ou des psychologues ?

Je n’ai pas rencontré de psychiatres, mais j’ai une très bonne amie qui est médecin et qui a travaillé avec des personnes qui ont subi des traumatismes. On en a beaucoup discuté. J’ai eu des discussions assez informelles, mais qui nourrissaient ma réflexion. Je parlais avec Gulhumar qui m’expliquait des choses sur sa maman, sur sa pudeur, sur ses réserves… de nombreux « off » sur sa maman, parce qu’elle-même ne le racontait pas. Donc [j’ai un peu discuté avec] des médecins, et beaucoup avec mon éditrice qui a déjà édité des livres sur des traumas comme cela. J’ai eu de nombreuses discussions sur des lectures avec elle. Il y a par exemple Les Proies d’Annick Cojean [Paris, Grasset, 2013], qui est un livre sur les esclaves sexuelles de Kadhafi qui est aussi co-écrit. Une des esclaves sexuelles de Kadhafi raconte à la première personne et la journaliste se met aussi à la première personne. Ce récit, qui est extrêmement violent et qui raconte les coulisses de la maison de Kadhafi dans laquelle il se passait toutes ces horreurs, m’a permis de comprendre comment raconter la violence, comment raconter la souffrance, comment ajuster. Un autre livre est aussi très bien, c’est La Dangereuse de Loubna Abidar et Marion Van Renterghem [Paris, Stock, 2016] qui parle d’une femme marocaine qui voulait être actrice, alors que c’est vu dans la société comme quasiment de la prostitution. C’était aussi une histoire d’une femme avec une journaliste femme. Ce livre m’a permis de trouver cet équilibre. Et puis, il y a également L’Opticien de Lampedusa [Paris, Équateurs, 2016] écrit par une journaliste [Emma-Jane Kirby] qui raconte le témoignage traumatisant d’un homme qui était opticien à Lampedusa et qui, un jour, alors qu’il était en bateau avec des amis en mer pour pêcher, entend du bruit, pense que ce sont des poissons et s’approche du banc. Mais il se rend compte que près de 200 migrants qui sont en train de se noyer parce que le zodiac a coulé. Ils se retrouvent avec leur tout petit bateau face à cette question dramatique : « Que faire ? ». La journaliste raconte aussi à la première personne ce que cet homme a vécu aux premières loges de la crise migratoire. C’est impressionnant. Jeanne Pham Tran, mon éditrice, est un peu spécialiste de ce genre de témoignage. C’est un peu son domaine, c’est pour ça que c’était très intéressant de travailler avec elle.

Lutter contre le vide et l’effacement

Effectivement, c’est un positionnement particulier, entre présence fusionnelle et intense et absence, effacement. Justement, vous étiez chez Gulbahar, dans son univers, en immersion dans sa vie retrouvée, mais aussi en immersion dans son expérience de camp, faite de vide, d’oubli, de dépersonnalisation, aspects sur lesquels vous avez beaucoup insisté dans le livre... Cette règle saisissante du camp, relative à l’interdiction de faire des graffitis et d’écrire sur les murs des cellules, me vient d’ailleurs à l’esprit. Avec l’image du camp ou de la prison, on a immédiatement en tête, je crois, ce dessin caractéristique et cliché de l’internement… ces quatre petits bâtonnets barrés d’un cinquième pour compter les jours et connaître le temps qui passe. Pour lutter contre la disparition, Gulbahar a ses souvenirs, ce combat quotidien pour se remémorer et garder son humanité. Ces images de Giverny et des boucles de la Seine auxquelles Gulbahar pense souvent sont saisissantes...

En ce qui concerne les souvenirs, toute cette décoration qui permet de la rendre humaine et qui permet au lecteur de s’identifier, c’est venu assez vite. Au bout de la deuxième ou troisième fois, j’ai compris qu’il ne fallait pas que ce ne soit juste un témoignage. Il fallait qu’il y ait quelque chose en plus pour que les gens s’identifient. Il fallait que ce soit un document, mais un document littéraire en même temps, car Gulbahar avait tout son univers. Quand je suis arrivée chez elle, j’étais plongée dans son univers. On voit ses objets, on voit le soin qu’elle met à préparer le dîner, le soin qu’elle a envers ses enfants. On voit tous les aspects de sa personnalité que l’on imagine avoir été annulés, brusqués, violentés quand elle était dans les camps. Ça dit vraiment quelque chose de l’expérience des camps de raconter cela. Ça a un vrai intérêt. Ça montre ce que l’on vous enlève, alors que si on n’en parle pas… Je ne sais pas comment dire...

Les souvenirs, la charge des souvenirs étaient aussi très présents au quotidien [pendant son internement], car il ne se passait rien dans ses journées, à part étudier tôt le matin jusque tard le soir et se faire bourrer le crâne. Les souvenirs étaient ses meilleurs amis. C’est ce que l’on dit quand on parle du jardin dans lequel elle revient et où elle va cultiver ses souvenirs, où elle les trie, où elle les range, où elle y repense. C’était comme un livre qu’elle ouvrait. C’était sa seule nourriture intellectuelle. Ils étaient très importants. Comme elle est très pudique, elle ne pensait pas à tous ces détails, et c’est là où c’était intéressant de travailler à deux. C’était des alternatives formidables au récit traumatisant. On parlait tout à coup de Giverny, et c’était génial de voir que, tout de suite, son sourire revenait. Et de cette anecdote-là, on glissait vers une autre, ce qui permettait de la découvrir. Le récit est vraiment tissé entre le trauma et l’expérience concrète, c’est ce qui le rend assez complet et ce qui permet de s’attacher à Gulbahar.

Le livre a d’abord été pensé comme un récit anonyme, mais quand Gulbahar lit la première moitié, elle décide de révéler son identité. Que fait cette phase d’anonymat à l’écriture ? Cela a-t-il permis des descriptions plus riches, un récit plus désinhibé ?

Oui, c’est certain. Jusque très tard, on a pensé faire ce livre sous couvert d’anonymat, voire à la troisième personne, sans photographie de couverture. Ce livre n’était pas censé être comme ça à l’origine. L’éditrice voulait qu’il en soit ainsi, dans la mesure où Gulbahar était d’accord car il n’était évidemment pas question de la forcer. J’étais le trait d’union avec Gulbahar qui disait qu’elle ne voulait pas du tout d’un livre au début, puis qui acceptait le livre considérant que cela lui ferait du bien d’en parler une dernière fois, mais sans avoir le courage de faire de la promotion, sans envie d’être reconnue et craignant pour sa famille. Elle avait une réserve originelle. C’est à partir du moment où l’on est rentrées dans le vif du sujet et où l’on a commencé à raconter les choses qu’elle s’est rendu compte que ça lui faisait du bien. Je crois… parce qu’elle me le disait. Cela la faisait souffrir aussi évidemment, mais c’était un peu thérapeutique. Oui, c’est assez juste de dire que ça l’a… En fait, on parlait entre amies. C’était presque de cet ordre.

Elle n’a donc pas vu le livre tout de suite. Je lui ai envoyé quelque chose d’assez complet, une version quasi finalisée avec les quarante premières pages, en format Word, ce qui faisait la moitié du récit. Elle a vu ce produit assez fini, mais pendant très longtemps, elle n’a surtout rien vu. Elle savait, parce que je lui racontais, je lui faisais toujours des retours sur la façon dont j’allais construire le récit, de tel chapitre dans lequel je voulais intégrer un passage… Je lui expliquais pourquoi je lui posais cette question, parce que j’en aurai besoin à cet endroit-là. Je lui présentais le squelette et l’architecture globale. Mais elle n’avait pas lu, elle ne savait pas comment j’écrivais, elle n’avait pas lu mes papiers. Gulhumar avait lu certains d’entre eux, mais pas elle. Elles étaient assez étrangères à la façon dont j’allais le raconter. Ça les épargnait un peu, et cela leur laissait libre cours à tout un tas de détails formidables, géniaux pour l’écriture. Elles n’ont pas vu comment le récit était construit, mais elles ont compris. C’était intéressant de voir que lorsque nous réajustions les choses, lorsque je leur reposais des questions sur certains aspects, elles savaient très bien ce que je voulais, comment je voulais l’écrire et elles allaient dans ma direction pour me donner ce niveau de détails dont j’avais besoin et que je n’avais pas du tout au début.

Gulbahar Haitiwaji et Rozenn Morgat, Rescapée du goulag chinois, Paris, Équateurs, 2021.

Ainsi, vous avanciez au fur et à mesure et, en fonction des blocs thématiques, vous avez construit ce récit commun qui reste cependant très chronologique ?

Oui. Au début, on avait fait quelque chose de moins chronologique. J’avais fait des allers-retours. Il y avait tout un passage sur Gulhumar notamment, lorsqu’elle est au creux de son combat, quand elle écrit à Macron. C’était un passage qui apparaissait presque au tout début. Cela collait, mais il suffisait que l’on n’ait pas lu la date pour que l’on ne comprenne pas. Avec l’éditrice, on a eu peur que cela puisse créer une confusion, en passant trop vite de 2016 à 2019 par exemple, sachant qu’elles ont des prénoms très similaires pour la majeure partie des lecteurs. Il ne fallait pas les perdre. On a privilégié la chronologie.

Et sur l’aspect documentaire ? Il y a ce fil narratif de Gulbahar et de son internement, celui du combat de sa fille pour sa libération en arrière-plan, mais il y a aussi toute une partie documentaire qui vous permet de vous réintégrer dans le récit…

Oui complétement. Le témoignage ne pouvait pas tenir tout seul. C’est l’intérêt d’être journaliste : je pouvais apporter cette matière journalistique, triée, organisée, analysée aussi, apporter le travail d’Adrian Zenz6, apporter le travail de Shawn Zhang7, faire en sorte que cette histoire soit un peu globale et que le témoignage de Gulbahar puisse avoir une valeur historique, parce que sont intégrés des aspects documentaires.

Il faudrait que je reprenne la trame du livre pour voir exactement où sont placés ces aspects plus documentaires…

Vous avez deux moments. Il y en a un où je fais vraiment une coupure parce que c’est un moment où pour Gulbahar, il ne se passe vraiment plus rien. Plusieurs mois défilent sans qu’il ne se passe rien. C’est le chapitre 12 et 13 [p. 116-135]… Et là, comment on a fait ?... On a switché. On passe de ce narrateur qui est Gulbahar à un narrateur omniscient, qui est en fait moi, un narrateur qui permet de voir plus large. On comprend que l’on passe à un narrateur omniscient qui sait toutes ces choses que Gulbahar ne sait pas à cette époque. Cela permet d’aborder toute la politique de répression au Xinjiang, tout ce que fait le Parti dans les familles ouïghoures aussi, à envoyer des fonctionnaires.

Se retrouver en famille

Ce qui semble très intéressant également, c’est cette forme d’entretien en interaction avec tous les membres de la famille...

Oui, tout à fait, et puis il y avait aussi le fils de Gulhumar, une source de… comment dire… sur laquelle on pouvait se détourner aussi pour avoir un moment léger. Quand il ne faisait pas sa sieste, il était avec nous. J’ai des heures d’entretien avec des pleurs et des rires de bébé au milieu. C’était très joyeux, très familial. C’est une famille extrêmement pudique, au sein de laquelle on s’aime énormément, sans forcément se le dire. Le camp a produit quelque chose de très fort ; ils sont beaucoup plus désinhibés je crois, ils sont beaucoup plus conscients. J’ai l’impression que lorsque Gulhumar parlait de sa maman avant, il y avait une forme de pudeur, mais pour tenir une distance nécessaire avec une pointe d’autorité, pour que les choses se passent comment elles doivent l’être. Dans les camps, elle s’est retrouvée femme, elle s’est retrouvée seule, alors qu’elle avait toujours été avec Kérim [son mari], depuis son très jeune âge. C’était la femme de Kérim, pas spécialement politisée, alors que lui l’était énormément. Il a une grosse personnalité, qui ne mâche pas ses mots. Il s’est tout de suite engagé dans l’association des Ouïghours de France quand il est arrivé à Paris. C’était le vecteur politique dans la famille, ce qu’il a transmis à ses filles. Finalement, j’ai l’impression que Gulbahar était assez spectatrice. Le camp lui a donné une place pour cela. Aujourd’hui, elle participe aux conversations, elle raconte ce qui s’est passé, ce qu’elle a vécu, elle donne son avis sur la Chine. Et elle, qui ne se dit pas du tout militante – cela revient très fréquemment dans son témoignage –, qui n’a jamais été dans une manifestation, a maintenant un discours politique.

Gulbahar Haitiwaji et sa fille Gulhumar Haitiwaji.

Son mari participait-il aux conversations et aux discussions ?

Oui, Kérim était là. Il est chauffeur Uber et fait beaucoup d’aller-retours le samedi, entre ses courses. Cela arrive qu’il vienne en plein milieu de l’entretien. On l’entend rentrer. Il est toujours resté très discret. J’avais souvent envie qu’il vienne et qu’il s’assoie, qu’il reste un peu. Au début, il était assez farouche. Et au fur et à mesure, me voyant de plus en plus, il s’est habitué à ma tête et au fait que je sois là le samedi. Ça arrivait qu’il s’assoie, qu’il prenne un café avec nous, qu’il intervienne… et qu’il les fasse rire. En les faisant rire, c’était parfait. Ça faisait une espèce de ping-pong entre les uns et les autres. Je captais beaucoup plus de choses aussi. Il n’avait pas du tout sa langue dans sa poche sur la Chine. Il a cru qu’il avait perdu sa femme, il est extrêmement remonté et il n’avait pas peur de dire ce qu’il pensait. C’était vraiment précieux aussi.

Ce que vous décrivez est une très belle histoire de réintégration et réinscription dans le cadre familial…

Oui tout à fait. Kérim était très fier. Je le voyais dans ses yeux. Il ne disait pas grand-chose, il était pudique, il l’écoutait parler. Elle n’avait jamais fait ça avant et, tout à coup, c’était elle sous les feux des projecteurs. C’était elle que tout le monde voulait entendre. Avec la promotion du livre, des dizaines de journalistes ont débarqué dans son salon. Il était scotché. Il a cru qu’il avait perdu sa femme et là, maintenant, sa femme était devenue plus militante que lui. C’était super.

La sortie du livre

Pouvez-vous revenir un peu plus en détail sur la sortie du livre ?

Le livre est sorti à un bon moment. Ça ne pouvait pas tomber mieux. C’était dans la foulée de toutes les déclarations sur les grandes entreprises qui exploitent des Ouïghour·es dans les usines, tous les grands groupes... C’était un point déterminant dans l’histoire récente du combat des Ouïghour·es. C’est ce qui a fait réagir les gens, qui se sont identifiés au sujet. Ils ont compris qu’en achetant un t-shirt H&M à 8 euros, ça voulait dire qu’il était fabriqué par un·e Ouïghour·e, alors qu’avant le sujet était tellement lointain, tellement peu tangible. Les gens ne connaissaient pas les Ouïghour·es. C’était compliqué. Ça l’a rendu très concret. Raphaël Glucksmann a fait tout un travail de vulgarisation et d’alerte sur le sujet. C’est arrivé au creux de tout cela, début janvier 2021. Le retentissement a été très fort. C’était aussi le moment de cette guerre commerciale entre les USA et la Chine qui battait son plein. Il y avait plein de petits échos qui rendaient le livre pertinent à ce moment. Mais, avec l’éditrice, j’étais très très inquiète des retombées pour sa famille, ce que je n’ai pas trop dit à Gulbahar. Elle prenait une responsabilité. Nous aussi, et nous l’encouragions. J’ai eu des moments de gros stress pour la sortie. Elle aussi. Évidemment. Elle avait fait son choix, je l’encourageais dans son choix. Mais après coup, j’ai eu assez peur.

En fait, j’ai l’impression qu’elle ne voulait pas du tout faire de promo avant et qu’elle ne voulait pas du tout être médiatisée. La première fois, quand nous sommes allées voir Léa Salamé sur France Inter, c’était la crise de tétanie. On était... et puis commencer par France Inter, ce n’était peut-être pas la meilleure idée, parce c’est gros, c’est la radio. Les premiers [entretiens], c’était douloureux. C’était un peu comme quand on a commencé le livre finalement. C’était… douloureux, ça se faisait, elle était contente, elle le faisait avec une forme de devoir, de « Je prends sur moi ». Puis, petit à petit elle a maîtrisé l’exercice, et en maîtrisant l’exercice, je pense qu’elle a appris à l’apprécier et à comprendre surtout le sens que ça avait.

Gulbahar a témoigné au Tribunal ouïghour en juin dernier, à distance. Savez-vous ce qu’a représenté pour elle cette prise de parole publique ?

On en a parlé un peu, mais je n’ai pas le souvenir qu’elle m’ait exprimé quelque chose en particulier. Enfin, de manière générale, elle prend extrêmement à cœur toutes les demandes qui lui viennent. Le Tribunal ouïghour doit être dans ses priorités je pense. Gulhumar est vraiment à fond derrière elle. Je pense que Gulhumar lui explique beaucoup en quoi ça consiste et pourquoi c’est important. Gulhumar a vraiment ce devoir en elle, et elle le porte depuis le moment où elle a décidé de se battre pour faire libérer sa maman. Je n’ai pas le souvenir de moments particuliers où elle m’aurait parlé du Tribunal ouïghour.

Et pour vous ? L’avez-vous suivi ?

J’ai suivi et regardé absolument tout. Je regarde tout ce qui se passe dès que ça sort. C’est vrai que c’est intervenu à un moment où je travaillais sur autre chose. Je ne me suis donc pas plongée dedans pour l’instant. J’ai suivi ce qui s’est raconté récemment, ces derniers mois. Mais je laisse aussi Gulbahar prendre son rôle et sa place. Je l’accompagne dans tout ce qu’elle veut, mais je ne mène pas ce combat à côté d’elle. Je garde vraiment mon rôle de journaliste…

Propos recueillis par Cloé Drieu, le 29 mars 2022, à Paris.

Notes

1

Gulbahar Haitiwaji et Rozenn Morgat, Rescapée du goulag chinois, Paris, Équateurs, 2021.

2

Sayragul Sauytbay et Alexandra Cavelius, Condamnée à l’exil. Témoignage d’une rescapée de l’enfer des camps chinois, Paris, Hugo Doc, 2021.

3

Comme d’autres également en anglais, notamment : Mihrigul Tursun et Andrea Claudia Hoffmann, Place of No Return. How I Survived China’s Uyghur Camps, New York, Titletown Publishing, 2023.

4

Ces recherches sont entreprises dans le cadre du projet ANR Shatterzone (ANR-19-FGEN-0001-01). Des extraits ont été publiés par En Attendant Nadeau. Je remercie très chaleureusement Rozenn Morgat pour le temps consacré à cet entretien, Gulhumar Haitiwaji pour son retour enthousiaste et ses précisions, ainsi qu’Alexandre Toumarkine pour ses commentaires.

5

Le Tribunal ouïghour, organisé à Londres en juin, septembre et novembre 2021, a réuni plus de 70 témoins (ancien.nes détenu.es, expert.es, juristes, chercheur.es) pour déterminer la nature des crimes commis en Région ouïghoure. Il a rendu son jugement le 9 décembre 2021 et a conclu au crime de génocide (article II d de la Convention de 1948), aux crimes contre l’humanité et à la torture.

6

Après avoir travaillé sur le Tibet, l’anthropologue Adrian Zenz s’est intéressé, entre autres, aux politiques démographiques, à la stérilisation des femmes et à la rééducation dans la Région autonome ouighoure du Xinjiang, https://victimsofcommunism.org/leader/adrian-zenz-phd/

7

Étudiant au Canadian, Shawn Zhang a commencé à répertorier les structures d’internement (centre de rééducation, centre de détention et prison) dans la Région autonome ouïghoure du Xinjiang, à partir de sources ouvertes et de l’image-satellite : https://medium.com/@shawnwzhang. Depuis, d’autres organismes mènent une entreprise similaire, notamment l’ASPI https://xjdp.aspi.org.au/map/?