La forêt de Białowieża.

Écrire sur la forêt de Białowieża, c’est tenter d’observer des constantes, des invariants qui semblent s’y maintenir à travers le temps. C’est, aussi, vouloir se saisir de données sans cesse nouvelles. Quel que soit le périmètre temporel choisi – un siècle, les dernières années ou les dernières semaines – la situation évolue comme dans un kaléidoscope. Ces variations peuvent sembler soumises à des récurrences, comme si les axes des différents conflits avaient été fixés une fois pour toutes sur ce territoire, bien que les personnages et les costumes varient. Ce qui conduirait à voir Białowieża et la frontière orientale comme un espace exotique, une sorte d’hétérotopie (et donc, d’hétérochronie) prise dans une boucle temporelle où les événements se répéteraient en s’amplifiant. Or, l’étude de Białowieża ne relève pas seulement d’une histoire régionale. Les imbrications complexes, caractéristiques de cet espace, entre le familier et l’étranger, le local et le national, les hommes et les animaux, le pouvoir et l’autodétermination, les institutions scientifiques et ce que nous appelons le savoir vernaculaire, le discours de la protection de la nature vierge et celui de son exploitation, révèlent des conflits de modernisation que l’on retrouve également à l’échelle nationale, voire, plus largement encore, à travers toute l’Europe centrale et orientale.

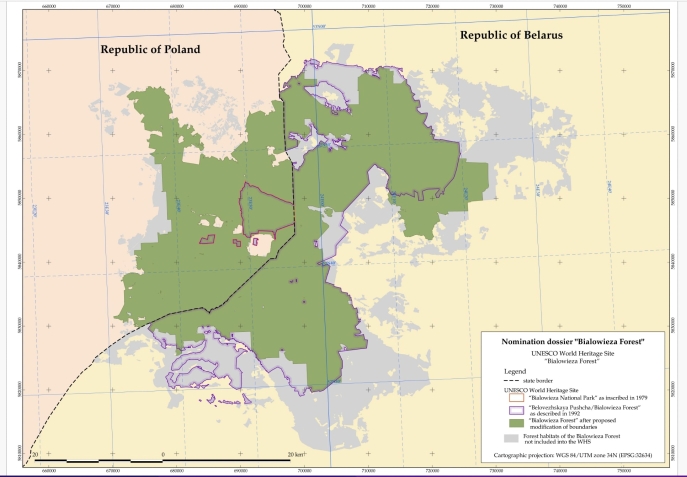

Białowieża est un village du nord-est de la Pologne, c’est aussi le nom de la dernière forêt vierge d’Europe, située à la frontière entre la Pologne et le Bélarus, d’une superficie totale de 141 885 ha (voir l’image 1 ci-dessous).

Image 1. Plan de Białowieża.

Une partie de cette forêt classée « patrimoine mondial de l’Unesco » est protégée : elle appartient au parc national de Białowieża, au sein duquel il existe différentes « échelles d’accessibilité », depuis les zones ouvertes aux touristes et gérées par les Forêts d’État (Gospodarka leśna) jusqu’aux réserves intégrales totalement fermées aux visiteurs.

Le signifiant « Białowieża » est lié à la mémoire (ou l’oubli) de plusieurs strates historiques et événements ayant affecté la région : l’exode (bieżeństwo), c’est-à-dire la migration brutale et de grande ampleur, provoquée par la stratégie de guerre russe en 1915 ; l’histoire de la communauté juive de Białowieża et des villages voisins, dont il ne restait après la Shoah que quelques survivants ; l’activité de ceux que l’on appelle les « soldats maudits », partisans anticommunistes actifs après la Seconde Guerre mondiale, dont certains étaient célèbres non seulement pour leur opposition au régime communiste, mais aussi pour des massacres perpétrés sur des villageois biélorusses.

Tous ces événements ont laissé des traces sur l’environnement. Au cours des deux guerres mondiales, la forêt a fait l’objet d’une exploitation effrénée. Entre 1915 et 1918, sous l’administration militaire allemande, plus de 6,5 hectares ont été abattus, des scieries et des usines de traitement du bois ont apparu dans les villages environnants. Par la suite, des lignes de chemin de fer et une traction hippomobile ont été tracées à travers la forêt pour transporter la matière première. La forêt originelle était ainsi devenue une simple « ressource ». Les années de l’entre-deux-guerres ont vu cependant émerger un débat sur sa valeur culturelle et environnementale (comme je l’expliquerai plus loin1).

On sait que pendant la Seconde Guerre mondiale, les occupations soviétique et allemande ont entraîné un abattage massif d’arbres. Il reste également de cette période de nombreuses traces humaines, plus ou moins pérennes : tranchées, vestiges de cachettes, abris, cratères de bombes, ruines de villages brûlés, sites d’exécution et matériel militaire dispersé dans la forêt, douilles de cartouches et munitions inutilisées, restes humains2. Les deux guerres du XXe siècle ont eu impact durable sur l’environnement dans de nombreuses régions d’Europe ; la forêt de Bialowieza semble toutefois être un espace où l’histoire environnementale et l’histoire sociale forment une trame particulièrement dense.

On privilégiera deux pistes pour aborder le paysage de Białowieża : d’une part, le rôle qu’il joue dans la création d’une identité nationale, d’autre part, les relations entre les communautés locales et les politiques publiques de gestion de la forêt.

Vues de l’identité polonaise, paysages nationaux

Au cours des XIXe et XXe siècles (et plus particulièrement pendant l’entre-deux-guerres, après la création de la Pologne indépendante), les Polonais ont déployé des efforts constants pour produire des représentations de l’identité nationale, c’est-à-dire un certain code visuel socialement lisible. Celles-ci privilégiaient les éléments remarquables du patrimoine culturel, tels que manoirs, palais et églises, (au détriment de l’habitat urbain ou rural ordinaire), mais aussi des images de la nature : forêts, rivières, montagnes et collines (la mer n’est apparue dans l’imaginaire national qu’au XXe siècle), certains arbres individués ou rochers anciens et monumentaux, qui ont acquis le statut de « monument naturel », et des espèces animales qui, pour des raisons pas toujours claires, ont été considérées comme « particulièrement polonaises ».

L’apparition tardive de la mer dans l’imaginaire polonais s’explique par des circonstances historiques : la disparition progressive des liens économiques et symboliques avec la Baltique à la fin de la Première République ainsi que les partitions qui ont privé la Pologne de tout accès à la mer entre 1795 et 1918.

L’idée de protection institutionnelle de la nature, de création de parcs et de réserves accessibles au grand public, considérés comme un bien commun et interdits à l’exploitation (économique, mais aussi touristique), est née aux États-Unis, où les travaux de Ferdinand Hayden, John Muir et Aldo Leopold3 ont joué un rôle particulièrement important. Sur le sol polonais, ces idées ont donné lieu à des projets de protection de la « nature indigène » développés dans certaines localités. La délimitation précise des « lignes d’influence » des chercheurs et des créateurs de parcs nationaux américains sur les naturalistes polonais, ainsi que sur le mouvement de préservation de la nature dans son ensemble, pourrait faire l’objet d’une étude spécifique. On se contentera de dire que la création de parcs nationaux fait partie des projets mis en œuvre sous la Seconde République polonaise, un État confronté à un grand nombre de crises internes et externes. Deux sites ont ainsi été aménagés : les Piénines et Białowieża. Des plans étaient prêts également pour les Tatras, mais finalement une seule réserve a pu y être créée avant la Seconde Guerre mondiale.

Les naturalistes polonais se sont également inspirés des idées de penseurs européens, au premier chef Humboldt et son approche de la terre comme d’un organisme vivant, révolutionnaire à son époque (et encore aujourd’hui dans une certaine mesure). Les idées de John Ruskin et de William Morris, qui recherchaient un modèle de vie humaine durable, ont également compté. Leur souci d’équilibre anthropocentrique mettait l’accent sur la relation de l’homme avec son environnement immédiat, ses formes, sa matérialité. La figure de Hugo Conwentz (1855-1922), dont les travaux ont largement inspiré les projets de préservation institutionnelle de la nature en Europe4, a joui d’une grande reconnaissance en Pologne. Né près de Gdańsk, Conwentz, botaniste et paléobotaniste, est considéré comme le créateur du terme « monument naturel » et a contribué à la création du premier bureau de préservation de la nature, ouvert à Gdańsk. Après avoir visité Białowieża en 1916, Conwentz a lutté pour mettre fin à l’exploitation d’une partie de la zone forestière ; l’un des plus vieux chênes de la forêt actuelle porte son nom et en 2013, une pierre commémorative a été érigée en son souvenir5. Le naturaliste allemand correspondait avec l’un des pionniers de la botanique et de la paléobotanique polonaises, Marian Raciborski, dont un des élèves, Władysław Szafer, compte, avec Adam Wodziczko et Józef Paczoski – vulgarisateurs militants de la protection de la nature –, parmi les naturalistes les plus en vue dans la Seconde République de Pologne. Les naturalistes polonais ont participé aux travaux des Congrès internationaux sur la préservation de la nature, qui se sont tenus à Paris en 1923 et en 1931, consacrés entre autres à la réimplantation des bisons en Europe6.

Le premier directeur du parc national de Białowieża fut Józef Paczoski, professeur de botanique de Poznañ, fondateur de la phytosociologie, qui avait déjà occupé le poste de directeur scientifique de la réserve de Białowieża. En 1928, il fut licencié à la suite d’une inspection des Forêts d’État qui a constaté des dégâts causés par le bostryche. À la même époque (1924-1929), en vertu d’une concession accordée par les Forêts d’État, la société britannique The Century European Timber Corporation procédait à des coupes régulières de la précieuse forêt. Pour la seule année 1928, elles représentaient un demi-million de m3. La société était autorisée à traiter Białowieża comme une « forêt commerciale », c’est-à-dire n’ayant aucune valeur environnementale (sans parler de la valeur culturelle) significative7.

Ainsi, les décideurs de l’État polonais de l’entre-deux-guerres ont poursuivi le brigandage perpétré à Białowieża par les Allemands pendant la Première Guerre mondiale.

La création de parc nationaux a suscité de nombreuses tensions caractéristiques des transformations modernisatrices, qui se sont exprimées dans des discours – manifestes, débats dans la presse, programmes politiques – ou des pratiques – résistances physiques ou « passives » de groupes sociaux éloignés des cercles du pouvoir et des élites. Le XXe siècle a ainsi connu des révoltes de travailleurs forestiers qui s’opposaient alors aux conditions de travail déplorables, à l’absence de normes de sécurité et aux bas salaires8. Outre ces « indigènes », liés à la nature sauvage par leur travail et leur mode de vie, de multiples acteurs interviennent dans l’histoire de la forêt et les mouvements sociaux qui la traversent : chercheurs, savants amateurs, exploitants, mais aussi des institutions de recherche et publiques.

Les nouvelles conceptions de la conservation de la nature ont suscité des débats : un parc national doit-il être une zone fermée, un système que l’homme s’appliquerait à protéger de lui-même ? Telle était l’idée de John Muir qui, dans l’introduction à son ouvrage9, préconisait de préserver la nature de toute ingérence humaine, notamment du tourisme et d’autres formes de pression anthropocène. Pour d’autres, au contraire, la nature indigène devait être accessible, la connaissance et la relation affective avec elle se construisant par le contact direct. L’utilisation d’expressions telles que « forêt précieuse » ou « écosystème précieux », que l’on rencontre dans le discours scientifique comme dans les langages vernaculaires, rappelle le concept de « nature bon marché » de Jason Moore10 ou la notion de « ressource » telle que théorisée par Vaclav Smil, à savoir, un arrière-fond des changements culturels11. Ces termes pouvaient signifier que cette forêt est inviolable ou, à l’inverse, qu’elle peut être traitée comme une ressource de matières premières, importante dans l’économie locale – par exemple, en fournissant du combustible, des produits du sous-bois (baies, champignons) ou des matériaux de construction – et dans l’économie nationale. Ce fut le cas, par exemple, dans l’entre-deux-guerres, lorsque la forêt de Białowieża permit de soutenir le budget d’un pays affecté par la Première Guerre mondiale et dépourvu de structures d’innovation. Le statut des habitants humains de ces écosystèmes uniques a également suscité des controverses. Devaient-ils être considérés comme un « élément culturel du paysage naturel », c’est-à-dire une communauté contrainte à figer son mode de vie sous une forme aussi archaïque et « naturelle » que possible, selon un modèle emprunté aux expositions universelles ou aux musées ethnographiques en plein air ? Ou bien, constituaient-ils une communauté en cours de mutation civilisationnelle impliquant non seulement des pratiques quotidiennes, mais aussi des modifications significatives d’infrastructures ? Pouvait-on les définir comme des « travailleurs du lieu » ? Et si oui, étaient-ils des gardiens d’une nature vierge ou des employés mal payés d’une grande entreprise, chargés d’abattre des arbres (comme ce fut le cas dans la forêt de Białowieża pendant l’entre-deux-guerres et après la Seconde Guerre mondiale) ?

Les pratiques locales s’adossent à des réseaux d’exploitation globale, eux-mêmes en rapport avec divers courants de construction de l’identité nationale : dans cette optique, la forêt millénaire de Białowieża connut une romantisation à travers diverses significations et histoires censées matérialiser de manière non verbale l’esprit de la Pologne, son caractère organique et sa vitalité biologique.

Le bison : un symbole polonais

Pour comprendre le lien entre l’évolution des parcs nationaux et la construction identitaire polonaise, processus multi-vectoriel, polyphonique et disharmonieux, on s’intéressera, notamment, aux bisons de Białowieża, animaux symboliques dont l’histoire se confond avec celle de la forêt elle-même.

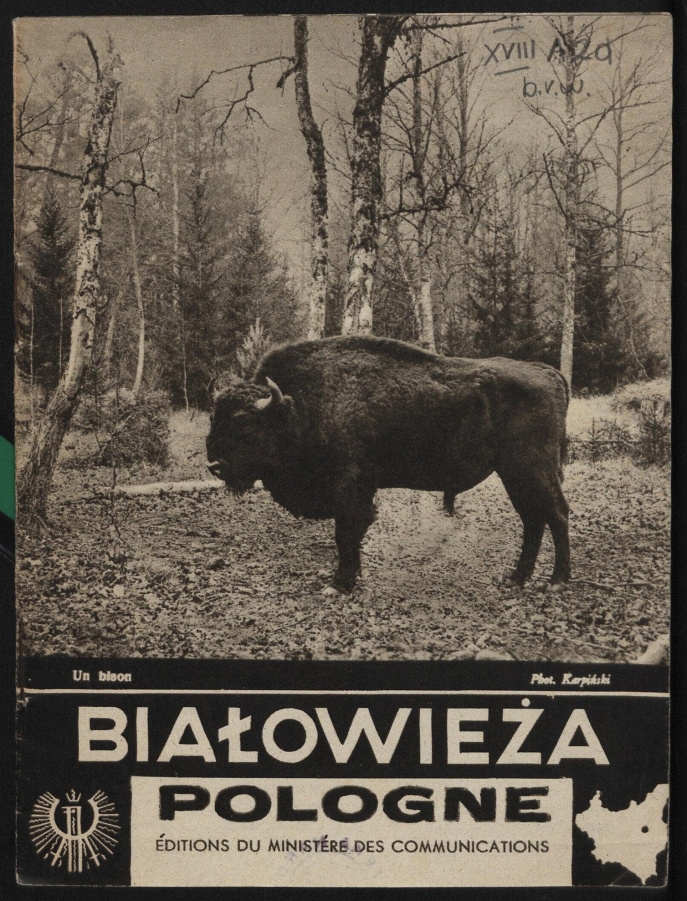

Dans les années 1930, le bison apparaît sur de nombreuses cartes postales et gravures (également destinées à un public étranger) faisant la promotion de Białowieża.

Image 2. Carte postale/brochure destinée à l’exportation.

Ce récit visuel populaire lui confère le statut d’animal éternel, représentant une force inviolable et primordiale. Sa silhouette en témoigne, comme nous pouvons le voir dans ces vers de Mikołaj Hussowski/Hussowczyk écrits au XVIe siècle :

« La créature la plus sauvage de toutes naît dans les forêts de Lituanie,

Et son corps est si énorme

Que lorsque sa tête, mourante, finit par s’incliner,

Trois paysans peuvent s’asseoir parmi ses cornes.

[...] La barbe se dresse et pend sa terrible crinière,

Ses yeux enflammés sèment une colère stridente ».

Dans Landscape and Memory, Simon Schama commente l’œuvre de Hussowski en citant des récits de souverains lituaniens : le prince Vytautas, qui aurait maîtrisé un jeune bison à mains nues, ou Sigismond Auguste, qui aurait fait exécuter un criminel en le faisant mettre en pièces par un animal enragé.

« Dans la tradition polonaise du bison créée par Hussowski (et dans les nombreux récits qui ont suivi au cours du siècle suivant, comme celui de Ritter Sigismund von Herbenstein, l’ambassadeur d’Autriche en Moscovie), l’animal était dépeint comme une relique miraculeuse d’un passé présocial, voire préhistorique – un monde tribal, arboricole, de chasseurs et de cueilleurs, à la fois effrayant et fascinant. Le bison est devenu un talisman de survie. La vigueur martiale de la nation devait perdurer tant que l’animal et son habitat forestier subsisteraient.12 »

Sous la Première République, le droit de chasser le bison était accordé exclusivement aux représentants des couches sociales les plus élevées, rois et magnats. Cet usage symbolique de l’espèce dont la patrie sur les terres polono-lituaniennes était la forêt de Białowieża, s’est maintenu pendant des siècles, y compris pendant les partitions de la Pologne : un pavillon de chasse a été bâti dans le village de Białowieża, desservi par un tronçon de ligne de chemin de fer construit à dessein, et un fragment de la forêt aménagé en un terrain de chasse privé, d’abord pour le tsar Alexandre III (qui n’en a profité qu’une fois), puis pour Nicolas II (qui, à en croire plusieurs guides ainsi que le site web du restaurant toujours en fonctionnement à l’intérieur du palais en bois, s’est rendu à Białowieża « jusqu’à six fois »13).

La Première Guerre mondiale a entraîné un changement radical : tous les bisons qui vivaient dans cette forêt vierge ont été tués, victimes du braconnage ou proie des soldats, maraudeurs et habitants locaux en quête de nourriture. Au moment où la Pologne a retrouvé son indépendance, ou plutôt où un nouvel État polonais fut créé, il n’en restait plus un seul représentant à Białowieża.

Cette extinction était due à la défaite de l’armée allemande à l’ouest et la désintégration, à l’est, de l’armée russe dont les maraudeurs faisaient concurrence aux braconniers locaux. Herman Knothe, qui avait visité Białowieża en 1919 en tant que délégué du ministère des travaux publics de la première administration territoriale polonaise, trouva l’état général de la forêt et de ses habitants déplorable. L’hiver 1918-1919 avait été rude, la famine avait poussé les gens à se nourrir de racines et de viande de gibier, dont celle de bison. Cette « consommation de bison » par des paysans parlant le biélorusse, dont certains anciens serfs, a été perçue comme une transgression de l’ordre social : il ne s’agissait plus de « chasse » mais de braconnage, voire d’une usurpation des privilèges de la noblesse, d’un attentat aux principes étatiques et nationaux, la propriété du seigneur étant autrefois assimilée à celle nationale14.

On trouve une illustration poignante de cette réalité dans le roman Les Paysans de Władysław Reymont (prix Nobel 1924). L’un des personnages, l’ouvrier agricole Kuba, tue un chevreuil, et, défini comme « braconnier » et non « chasseur » par la loi, se fait tirer dessus par le garde-chasse. Conscient de son « crime », il ne cherche pas à se faire soigner et finit par s’amputer la jambe de sa propre main, mourant des suites de cette « opération chirurgicale ».

Après la fin de la guerre, la décision est prise de réintroduire des bisons sur les terres polonaises. L’idée avait germé en Allemagne, comme en témoigne un décret datant de 1915 : « La forêt de Białowieża est une forêt connue du monde entier, qui, en plus d’un grand nombre d’autres animaux, abrite des bisons, les seuls conservés ici de toute l’Europe. Bien qu’il s’agisse d’un pays ennemi, nous voulons préserver ces bisons en tant que monument naturel unique pour la postérité15 ».

En 1929 les premiers bisons arrivent dans la forêt. Au début, le nouveau troupeau se compose principalement d’individus issus de l’élevage du Prince von Pless de Pszczyna. Ils portent – ce qui ajoute du piment à leur histoire identitaire bien complexe – des noms dérivés de la Tétralogie de l’anneau du Nibelung de Wagner.

Ainsi débute le programme de réintroduction de l’espèce, avec un succès total au fil du temps.

Image 3. Monument commémorant l’arrivée des premiers bisons après la guerre, le 19 septembre 1929.

À la fin de 2023, 892 bisons ont été recensés, alors que – comme on peut le lire sur le site du parc national de Białowieża – leur nombre optimal est de 35016. Rien qu’en 2022, les pertes subies par les agriculteurs à cause d’eux dans la région de Podlachie ont coûté à l’État 3 millions de zloty. Dès lors, les polémiques vont bon train : faut-il réguler la population de ces grands mammifères ? Et si oui, au nom de quoi : du bien-être de cette population elle-même ou des agriculteurs ? Qui doit le faire et comment : par le biais d’une « réinstallation » scientifiquement contrôlée des animaux excédentaires dans d’autres parties de la Pologne ou par un abattage contrôlé ?

Jan Sztolcman, partisan du retour des bisons dans la forêt de Białowieża, souligne dans son étude que cet animal n’a pas d’ennemis naturels et que ses adversaires les plus dangereux sont les braconniers et les guerres17. Rappelons que la population de bisons a été également considérablement réduite lors de deux insurrections polonaises du XIXe siècle, dirigées contre l’occupation russe, en novembre 1830 et en janvier 1863. Il pourrait être intéressant d’aborder ces événements, toujours présentés dans les manuels scolaires comme des manifestations de patriotisme et d’héroïsme, d’un point de vue non humain. Lors de la première, la population de bisons a perdu 115 individus, lors de la seconde, elle a été réduite de moitié (environ 500 animaux).

Des bisons de Białowieża ont été également capturés tout au long du XIXe siècle pour être montrés dans des zoos européens. Par ailleurs, l’extraction du bois, la construction d’usines de potasse et métallurgiques sur d’immenses étendues de forêt ont limité les pâturages naturels de ces animaux. L’exploitation de la forêt s’est paradoxalement développée à grande échelle parallèlement aux efforts déployés pour réintroduire des bisons, dans les mêmes zones et au même moment que la création des réserves de Białowieża (1921) et d’un parc national, finalement approuvée par les autorités nationales en 1932.

Image 4. Deux bisons, profil de Adam Wajrak sur Facebook.

Aujourd’hui encore, les bisons sont au centre de l’attention comme révélateur de crise. Ainsi, en novembre 2023, cette photographie prise à Masiewo, petit village situé dans la forêt de Białowieża, a circulé sur des sites web et réseaux sociaux polonais, accompagné de la légende suivante :

« Entre 7 et 8 heures du matin le dimanche 12 novembre, dans le village de Stare Masiewo, dans le district de Hajnówka en Podlachie, un camion militaire roulant à vive allure a tué un bison qui se tenait sur le bord de la route […]. Le bison se promenait au bord de la route avec son ami Poradek, un bison de cinq ans18 ».

Grâce aux travaux des éthologues, de Konrad Lorenz à Eric Baratay19, nous savons que les animaux nouent des relations et ont une vie sociale. Ce thème de l’amitié et du deuil d’un compagnon tué n’est donc pas une métaphore. On constate toutefois que le nom donné ici au bison a pour but d’humaniser ces animaux encore davantage.

Il est clair qu’il ne s’agit pas simplement de rapporter un accident. En Pologne, comme dans d’autres pays européens, de nombreux animaux meurent chaque année, percutés par des voitures sans que cela fasse la une des journaux, même lorsqu’ils sont assez grands pour provoquer un accident mortel : c’est le cas de cerfs, chevreuils, daims, sangliers ou élans.

L’information sur la mort des bisons cache donc une autre question : que faisait un camion militaire dans le petit village adjacent au parc national et pourquoi il roulait à une vitesse capable de tuer un animal puissant (et représentait donc un danger pour les humains, sans parler des animaux plus petits) ? Depuis le début de la crise frontalière entre la Pologne et le Bélarus, l’armée est constamment présente dans la région : d’abord pour sécuriser la « zone », puis, depuis la levée de l’état d’urgence, en tant que signe de la présence militaire de l’État.

Cette photographie est une métonymie de la situation générale : militarisation de la région, empiétement d’un pouvoir qui ne protège pas mais tue, et ce jusqu’aux symboles.

Débats et discours

Ces dernières années en Pologne, le signifiant « Białowieża » a désigné de multiples réalités nouvelles. Tout d’abord, il renvoie à la lutte pour la protection de cette forêt vierge originale, contre le projet d’exploitation de ses ressources que le gouvernement du PIS (parti Droit et Justice) a mis en place dès son arrivée au pouvoir en 2015 tout en affirmant vouloir la sauvegarder. Ainsi, la loi Szyszko autorisait l’abattage libre des arbres sur des terrains privés. En 2017, une inspection a révélé des destructions importantes de la population forestière dues au bostryche, ce qui n’est pas sans rappeler l’épisode de 1928. Jan Szyszko, auteur de la loi et ministre des forêts à l’époque, a réagi en licenciant Olimpia Pabian, directrice du parc national, qui s’opposait aux décisions du ministère concernant à la fois l’exploitation forestière et la chasse au bison à des fins commerciales (par des touristes étrangers principalement, donc source de devises). Cette situation a suscité des protestations au niveau local, notamment l’initiative écologique « Un camp pour la forêt20 ».

L’actuelle ministre de l’Environnement, Paulina Hening-Kloska, prône, au contraire, le retrait total des Forêts d’État du territoire de Białowieża, ce qui signifie l’agrandissement du parc national et la réduction significative voire l’arrêt complet de l’exploitation21.

En février 2024, un projet de nouvelle loi sur la forêt de Białowieża a été présenté au Sénat polonais. Il prévoit d’inclure l’ensemble de la forêt vierge dans le parc national. Le projet s’est heurté à la résistance des autorités locales et des habitants qui ont défilé en brandissant des banderoles où l’on pouvait lire : « Non aux expropriations !!! Nous voulons vivre ici normalement ! ». La presse a relayé la colère des riverains et des municipalités qui n’avaient pas été consultés22. Que ce soit réalisable ou non et indépendamment de la forme que cette loi prendra finalement (car il s’agit d’un projet très récent), le mot « expropriation » révèle et attise le sentiment d’incertitude, d’instabilité qui fait partie de l’héritage historique lié à ce lieu. Ce raccourci trahit la crainte d’une décision politique qui ne tiendrait pas compte de l’avis des locaux.

Ces exemples montrent la polarité du débat sur Białowieża, qui oscille entre un programme d’exploitation visant le profit maximum et celui, utopique, qui prévoit de la soustraire aux contraintes économiques.

Les habitants de Białowieża ont été et sont encore l’objet de discours polarisés : ils peuvent être stigmatisés en tant personnes « insuffisamment polonaises », étant donné qu’une partie de cette population frontalière est de confession orthodoxe et non catholique, qu’on y parle non seulement le polonais mais également le biélorusse ou encore un dialecte appelé « po prostu » (ce qui signifie « simple ») ou « langue des Khakhly23 » ; mais ils peuvent également l’être, au contraire, en tant que personnes et communautés incarnant le « traditionalisme » le plus stéréotypé dans leur attitude par rapport à l’écologie et aux réfugiés.

La minorité bélarussienne s’est vue stigmatisée dans l’entre-deux-guerres, puis dans l’après-guerre. Les politiciens de la démocratie nationale l’ont considérée comme un groupe culturellement distinct, mais pas comme appartenant à une nation à part. « Comme la nation biélorusse n’existait pas, la langue biélorusse est devenue un dialecte polonais et les Biélorusses, des Polonais qui prétendaient être des Biélorusses ou Polonais russifiés », écrit Katarzyna Kurza, ajoutant que ce discours « était si efficace qu’il a créé parmi les Polonais le stéréotype du communiste biélorusse [...] permettant toutes les mesures prophylactiques et répressives24 ».

De telles actions avaient également été menées à la fin de la Seconde Guerre mondiale et immédiatement après : des activistes bélarussiens furent exécutés par des maquisards polonais comme communistes et partisans de l’Union soviétique. Aneta Prymaka, dont le grand-père faisait partie des assassinés, met magistralement en lumière, en se référant à son histoire familiale, la situation très complexe de la région de Podlachie et la manière dont les relations polono-biélorusses s’y étaient envenimées25.

Après la Seconde Guerre mondiale, l’État polonais a cherché à homogénéiser sa population frontalière. Les habitants déclarant une identité biélorusse ont été déplacés vers la République socialiste soviétique de Biélorussie. Le gouvernement attendait de ceux qui sont restés qu’ils renoncent à leur spécificité culturelle et nationale26.

Ces dernières années, les tensions liées à la mémoire polono-biélorusse ont été ravivées avec le culte, entretenu par l’État polonais, des « soldats maudits », ces maquisards qui ont tourné leurs armes contre le pouvoir soviétique après la Seconde Guerre mondiale. L’un d’entre eux, Romuald Rajs, alias « Bury », « pacificateur » de villages biélorusses, est personnellement responsable de l’assassinat de nombreux civils (jusqu’à 79 selon certaines sources) dont des personnes âgées, des femmes et des enfants, abattus par balle ou brûlés vifs dans des maisons incendiées. Selon l’enquête menée par l’Institut de la mémoire nationale (interrompue en 2005), « les actions de pacification menées par “Bury” ont nui à la normalisation des relations nationales polono-biélorusses et à la compréhension de la lutte des clandestins polonais pour l’indépendance de la Pologne. Elles ont eu souvent pour effet, au contraire, de susciter des inimitiés implacables et d’attiser les aspirations séparatistes dans la région de Bialystok. Par conséquent, aucune circonstance ne permet de considérer ces actions comme justes27. »

Ce qui n’a pas empêché Bury de devenir un héros des cercles nationalistes qui, depuis 2016, organisent une marche à Hajnówka – une ville peuplée en grande partie de personnes d’origine bélarussienne – en l’honneur du « héros de la clandestinité anticommuniste ». Ce qui suscite des contre-manifestations, au cours desquelles des hommes politiques (principalement de gauche) rappellent également les victimes bélarussiennes des pacifications nationalistes polonaises de 194628.

Les réfugiés à travers le temps : réinstallation, dépossession, habitants

Le signifiant « Białowieża » est un catalyseur de prises de position sur deux questions, environnementale et migratoire, intrinsèquement liées entre elles. Il désigne aujourd’hui une « zone », un espace fermé, qui a connu un état d’urgence dont ont également pâti les habitants des villages situés dans la forêt et à proximité immédiate (voir l’image 5 ci-dessous).

En juin 2021, un groupe de réfugiés afghans est apparu sur la bande frontalière entre la Pologne et le Bélarus, dans le village d’Usnarz Górny. Refoulées par les gardes-frontières bélarussiens, ces personnes l’ont été également par ceux polonais qui les considéraient comme des immigrants illégaux et « un élément de déstabilisation pour la sécurité frontalière ». Ce fut le premier épisode d’une crise de réfugiés désormais récurrente à la frontière polono-bélarusse.

Image 5. Le village de Białowieża dans les années 1930. Auteur inconnu.

Le média indépendant Oko.press n’a pas hésité à employer, au sujet de la situation à la frontière polono-biélorusse, l’image de la « grange en feu » qui, depuis le livre Les Voisins de Jan Gross, est associée au massacre des Juifs de Jedwabne par des Polonais en juillet 1941, rattachant ainsi la crise des réfugiés au passé violent de la Podlachie. Cette fois, la grange destinée aux migrants et les populations frontalières stigmatisées jouent le rôle de coupables : ceux qui ne s’engagent ni dans l’aide ni dans la dénonciation active des gardes-frontières sont alors assimilés à une « foule » qui patauge dans une « mer d’indifférence29 ».

Cet épisode et les débats qui l’ont suivi rappelle que les itinéraires de migrations constituent dans le paysage de Białowieża des « cicatrices » prêtes à s’ouvrir en temps de crise.

« Non loin de Bielsko, il y a une gare appelée Hajnówka et un lieu-dit du même nom. Nous avons campé là pendant presque une semaine entière, parce que plus loin commence la forêt de Białowieża [...].

Nous aurions pu y rester, et c’est là que nous avons fait une grosse erreur, en décidant de traverser la forêt de Białowieża. [...]

Nous avons dû affronter des pluies torrentielles pendant plusieurs jours et un froid pénétrant. [...]

Un jour, à l’orée de la forêt, j’ai remarqué un homme assis, mort. J’ai appelé les gens et il est apparu qu’il s’agissait d’un pauvre grand-père qui s’était assis là pour se reposer et qui s’était endormi pour toujours. Une autre fois, les pleurs bruyants de petits enfants ont obligé les charrettes à freiner. On a appris que leur mère était morte en chemin. [...] Il est émouvant de voir comment ces petits enfants se sont opposés à ce que l’on descende le cadavre de leur mère de leur charrette, comment ils ont ensuite refusé de quitter la tombe qu’ils avaient creusée pour elle.

Après avoir traversé la forêt de Białowieża, nous nous dirigeâmes vers Prużany. Nous étions censés y recevoir de l’argent pour les biens qu’on nous avait pris. Mais il est apparu qu’il n’y avait plus d’argent et on nous a conseillé de continuer jusqu’à la ville de Slonim30 ».

Ce récit de paysan, qui renvoie à l’expérience de l’exode évoquée au début de cet article, a été écrit pour un concours organisé par l’Institut d’économie sociale dans l’entre-deux-guerres. En 1915, le front se déplace de plus en plus rapidement vers l’est ; la Russie décide alors d’appliquer le principe de la terre brûlée. Par la violence directe (destruction des récoltes, expulsion) et la propagande (diffusion de rumeurs sur la bestialité inimaginable des armées venant de l’ouest), un grand nombre de villageois de l’actuelle région frontalière entre la Pologne et le Bélarus ont été contraints à l’exil. On estime aujourd’hui qu’il s’agissait de 3,5 à 5 millions de personnes. La communauté des réfugiés se composait principalement de femmes, d’enfants et de personnes âgées (les hommes en âge d’être appelés étant le plus souvent au front31).

L’extrait montre que la traversée de la forêt de Białowieża était également associée à un sentiment de perte, d’incertitude, de danger, susceptible de créer des situations extrêmes, comme la mort en chemin d’un homme anonyme ou d’une mère de famille. Franchir la lisière de la forêt, c’est plonger dans l’inconnu, l’indéfini, l’arrière-bois, la nature sauvage, le vide (le mot pustka, « vide » en polonais, est d’ailleurs très proche du mot puszcza qui désigne cette forêt). La littérature polonaise du tournant des XIXe et XXe siècles a vu naître un topos particulier : les « gens de la forêt », ceux qui connaissent parfaitement Białowieża et s’y sentent chez eux. Ce topos a été étendu par la suite à différents groupes ou individus isolés : paysans fuyant le servage, insurgés, soldats de l’Armija Krajowa ou partisans de Bury. En revanche, cette « mythologie de la nature sauvage » n’a pas donné de récits sur les partisans juifs de la Seconde Guerre mondiale, à l’exception de ceux sur les frères Bielski qui, combattaient l’occupant allemand dans la forêt de Naliboki32 à quelques centaines de kilomètres de là. De même, il n’y a pas de place pour les réfugiés des ghettos dans cet imaginaire. Pourtant, dans le palimpseste de Białowieża, les lieux de la Shoah se superposent à ceux des migrations de la Première Guerre mondiale. Le paysan auteur du journal se dirigeait à Prużany, localité biélorusse où a été regroupée, entre 1941 et 1944, la grande majorité des habitants juifs de Białowieża et de la région environnante, assassinés ensuite à Auschwitz-Birkenau33.

Dans cette vision littéraire, tous ces « gens de la forêt » étaient dotés d’une sorte d’instinct « inné » leur permettant de se déplacer dans un environnement aussi sauvage, de se tenir au chaud, de s’abriter, de se procurer de la nourriture et d’agir – tout en restant inaperçus. Des personnages tels que « l’apiculteur de la forêt » ou le « braconnier » ont justement fait l’objet de représentations qui naturalisent les personnes et communautés menant une vie marquée par de nombreuses caractéristiques pré-modernes. Parfaitement familiarisées avec ce que nous appelons « la nature », celles-ci seraient, de ce fait exemptes de peur devant elle. En réalité, la vie de ces communautés tend à se dérouler en marge de la nature sauvage, au rythme des agriculteurs pour qui l’inculture peut être la source d’une inquiétude profonde. Franchir le mur de cette nature sauvage équivaut à une entrée dans l’étrange. Plutôt que de « suivre habilement les traces des animaux sauvages », les locaux y trouvent la perte de soi et la désorientation.

Aujourd’hui, l’image du réfugié (qui, ajoutons-le, n’est pas assimilée par la culture polonaise et n’est pas universellement reconnue comme une expérience socialement pertinente) se décline de manière bien différente. Andrzej Muszynski le décrit ainsi dans son roman Koncertina, publié en 2024 :

« Jusqu’à présent, je ne l’avais imaginé qu’à travers des reportages des médias, et maintenant je me trouve au milieu d’une nature sauvage qui brille comme du vif argent. Ils sont là quelque part. Des Syriens échappés de Damas. Ils sont assis, accroupis, à dix mètres de nous, et se serrent les mains. J’ai vu des dizaines d’images de la crise des migrants à la télévision en 2016, mais quelques années plus tard, dans une forêt mixte polonaise, elles semblent irréelles. C’est comme si quelqu’un avait mélangé différents récits.34 »

Il ne s’agit peut-être pas tant d’un mélange de récits que d’un mécanisme impitoyable toujours à l’œuvre, qui pousse les gens derrière le mur de la forêt dans une nécessité migratoire : d’ouest en est, d’est en ouest et ainsi de suite dans un mouvement dont nous ignorons le terme. « Les hommes et les femmes étrangers qui traversent la frontière en dehors des postes frontaliers continuent d’être renvoyés du côté bélarusse de manière inhumaine et illégale. Les migrants et les migrantes sont le plus souvent contraints de retourner en Bélarus par des passages aménagés dans le mur pour les animaux, par des zones marécageuses et des rivières frontalières », lit-on sur le site web de la Fondation pour les droits humains de Helsinki35. À ce jour, environ 350 personnes ont disparu dans la zone frontalière de Białowieża, et les corps de 50 d’entre elles ont été retrouvés.

« Pour moi, la tragédie des réfugiés se superpose à la tragédie de la nature », explique Joanna Pawluśkiewicz, une militante qui a participé aux manifestations visant à défendre Białowieża contre l’exploitation forestière en 2022. Alors qu’elle s’était engagée pour aider les réfugiés dès le début de la crise, elle s’est vu ensuite reprocher, lors d’une réunion, son intérêt pour la nature. Comme s’il était impossible de défendre les deux causes simultanément et qu’il fallait choisir entre les hommes d’un côté, les plantes et les animaux de l’autre.

« Quelqu’un s’est levé pour répliquer que ce n’était pas le moment d’évoquer cette question. Pas maintenant. Je me suis réfugiée dans mon trou de souris, mais je n’en pensais pas moins : “Comment ça, ce n’est pas le moment ?” Après tout, la forêt de Białowieża est notre plus grand trésor naturel. Bien sûr, je suis consciente de ce que cela signifie. Je parle de la protection de la forêt, alors que des foules de personnes souffrantes y errent. […] Mais croyez-moi, je ne pouvais pas imaginer que ce qui était de la plus haute importance hier ne pourrait plus être évoqué aujourd’hui. Avant, on pensait qu’il fallait protéger chaque pivert, chaque arbre, et aujourd’hui, d’un coup, tout cela n’avait plus d’importance36 ».

C’est à travers cet enchevêtrement de questions sur la relation entre la vie humaine et la vie animale, sur les mesures à prendre pour sauver les espèces en cas de crise humanitaire (que la région avait probablement connue également lors de la famine survenue pendant le dernier hiver de la Grande Guerre), que se construit l’histoire de Białowieża depuis au moins un siècle. Les affects liés aux problèmes économiques et sociaux restent brulants aujourd’hui comme ils l’étaient au XXe siècle, et la tension entre les logiques locales et celles du capital mondial l’est tout autant.

Conclusion

Cette brève « biographie » de la forêt de Białowieża montre toute la complexité des enjeux mémoriels, culturels et politiques qui s’y superposent. Les cartographier nécessiterait une étude, à la fois synchronique et diachronique, de la coexistence simultanée des personnes – habitants, migrants, militants – ainsi que des animaux et des arbres, impitoyablement exploités mais élevés à diverses occasions au rang de symboles.

Cette cartographie s’est d’ailleurs enrichie récemment. Grâce au film d’Agnieszka Holland Green Border, un public plus large, y compris étranger, connaît l’expérience de personnes vivant ici dans la nature et subissant la répression en Pologne et au Bélarus ; des textes journalistiques et littéraires37 ont été publiés en Pologne et fait l’objet de débats. Le pouvoir a changé dans le pays. En février 2024, le professeur Bogdan Jaroszewicz, éminent naturaliste et spécialiste de la forêt, a été nommé directeur adjoint des Forêts d’État. La nouvelle a été bien accueillie par les défenseurs de l’environnement, car Jaroszewicz a été l’un de ceux qui ont défendu Białowieża contre l’exploitation dictée par le profit ; il s’était également opposé à la construction d’un mur frontalier traversant la forêt. Or, presque au même moment, le Premier ministre Donald Tusk a déclaré vouloir renforcer le mur à la frontière entre la Pologne et le Bélarus. Lorsque ce texte parviendra aux lecteurs, la situation aura encore évolué à plusieurs reprises et de nouveaux points auront apparu sur la carte.

Notes

1

Edward Więcko, « Gospodarka w Puszczy Białowieskiej między pierwszą i drugą wojną światową » [Gestion de la forêt de Białowieża entre les deux guerres mondiales], Sylwan, n° 2, 1980, p. 55-65.

2

Anna Wilk et al., « Użytkowanie i ochrona Puszczy Białowieskiej w okresie II wojny światowej w świetle wybranych źródeł historycznych, kartograficznych i archeologicznych » [Utilisation et protection de la forêt de Bialowieza pendant la Seconde Guerre mondiale à la lumière d'une sélection de sources historiques, cartographiques et archéologiques], Przegląd Geograficzny, n° 93, 2021, p. 445-462.

3

John Muir, Our National Parks, 1901, disponible sur : https://vault.sierraclub.org/john_muir_exhibit/writings/our_national_parks/chapter_1.aspx (dernière consultation le 2 décembre 2024) ; Ferdinand Hayden, The Great West. Its Attractions and Resources, Bloomington, C.R. Brodix, 1880 ; Aldo Leopold, A Sand County Almanac, Oxford, Oxford University Press, 1949.

4

Voir notamment Adam Wodziczko, « Nauko-organizacyjne zagadnienia ochrony przyrody w Polsce » [La préservation de la nature en Pologne : enjeux scientifiques et organisationnels], Kosmos. Pismo Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Volume I, 1935, p. 25-39.

5

Andrzej Januszajtis, « History of Science in Gdańsk », part III, Task Quarterly, vol 25, n° 1, 2021, p. 109-110 ; Alicja Zemanek, « Mistrz i uczeń – Marian Raciborski (1863-1917) i Władysław Szafer (1886-1970) – współtwórcy ochrony przyrody w Polsce » [Maître et élève - Marian Raciborski (1863-1917) et Władysław Szafer (1886-1970) - cofondateurs de la préservation de la nature en Pologne], Roczniki Bieszczadzkie, n° 27, 2019, p. 127-150.

6

Piotr Daszkiewicz et Tomasz Samojlik, « Żubry czy żubrobizony? Polemika na temat akcji ratowania żubrów podczas II Międzynarodowego Kongresu Ochrony Przyrody w 1931 roku w Paryżu » [Polémique au sujet de la réimplantation des bisons lors du IIe Congrès International sur la Protection de la Nature à Paris], Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, n° 50, 2005, p. 167-176.

7

https://www.facebook.com/dlapuszczy (dernière consultation le 2 décembre 2024).

8

Sur ces protestations, voir, entre autres, Anna Kamińska, Białowieża szeptem. Historie z Puszczy Białowieskiej [Bialowieza en murmures. Histoires de la forêt de Białowieża], Cracovie, Wydawnictwo Literackie, 2017.

9

John Muir, Our National Parks, 1901, disponible sur : https://vault.sierraclub.org/john_muir_exhibit/writings/our_national_parks/chapter_1.aspx (dernière consultation le 2 décembre 2024).

10

Jason Moore (dir.), Anthropocene or Capitalocene ? Nature, History and the Crisis of Capitalism, Oakland, PM Press, 2016.

11

Vaclav Smil, Energy and Civilization. A History, Cambridge, MIT Press, 2018.

12

Simon Schama, Landscape and Memory, New York, Vintage books, 1996, p. 41.

13

http://www.carska.pl/language/en/history.html (dernière consultation le 2 décembre 2024).

14

Sur les traditions et règles de la chasse, voir Tomasz Samojlik, Piotr Daszkiewicz et Aurika Ričkienė, Primeval Beast, Primeval Forest: Perception of European Bison and Białowieża Primeval Forest in the 18th-early 20th Century, Białowieża, Mammal Research Institute, Academie des Sciences de Pologne, 2022, p. 79-80. « Le droit de chasse est réservé aux personnes qui possèdent au moins 150 morgs de terres [mesure de surface, 1 morg = 56 ares] dans une même zone », lit-on dans le Règlement de la chasse des gouvernorats du Royaume de Pologne de 1876. URL : https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/show-content/publication/edition/256523?id=256523 (dernière consultation le 2 décembre 2024). Le catéchisme des sujets galiciens du prêtre Konstanty Leliwa Słotwiński (1832) précise : « Le droit de chasse est réservé aux seigneurs du village » (p. 132). Les paysans ayant enfreint l’interdit encouraient des sanctions sévères : flagellation, emprisonnement, abattage des chiens et jusqu’à la mort si le paysan était pris avec son fusil de chasse.

15

Jan Sztolcman, Żubr. Jego historia, obyczaje i przyszłość [Le bison. Son histoire, ses habitudes et son avenir], Varsovie, Nakładem centralnego zwiazku polskich stowarzyszen lowieckich, 1926. URL : https://polona.pl/item-view/40513f41-c27f-49db-b637-b86be2ba6e83?page=2 (dernière consultation le 2 décembre 2024).

16

https://bpn.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1525 (dernière consultation le 2 décembre 2024).

17

Jan Sztolcman, Żubr. Jego historia, obyczaje i przyszłość, Varsovie, Nakładem centralnego zwiazku polskich stowarzyszen lowieckich, 1926. URL : https://polona.pl/item-view/40513f41-c27f-49db-b637-b86be2ba6e83?page=2 (dernière consultation le 2 décembre 2024).

18

Profil d’Adam Wajrak sur Facebook, https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10232627212690729&set=pb.1472331950.-2207520000&type=3 (dernière consultation le 2 avril 2024).

19

Konrad Lorenz, Das sogenannte Böse. Zur Naturgeschichte der Aggression [Le soi-disant mal. Pour une histoire naturelle de l’agression], Vienne, Borotha-Schoeler, 1964 ; Éric Baratay, Le Point de vue animal. Une autre version de l’histoire, Paris, Seuil, 2012, ainsi que les autres travaux du même auteur.

20

https://www.facebook.com/dlapuszczy (dernière consultation le 2 décembre 2024).

22

Projet de loi sur le site du patrimoine mondial de l’Unesco « Białowieża Primeval Forest ». La création ou l’agrandissement de la forêt vierge de Białowieża sur des surfaces immobilières n’appartenant pas aux Forêts domaniales se fait avec le consentement du propriétaire et, en l’absence de celui-ci, selon la procédure d’expropriation prévue par la loi du 21 août 1997 relative à la gestion des biens immobiliers. Le projet de loi a été examiné par le parlement polonais en février 2024. La loi n'a pas été adoptée à ce jour.

23

Ensemble de parlers hybrides pratiqués dans la région de la Podlachie.

24

Katarzyna Kurza, « Ujednolicanie dyskursów w państwie unaradawiającym: ugrupowania rządzące wobec ludności białoruskiej w II Rzeczypospolitej » [Unification des discours dans un État unitaire : les groupes dirigeants face à la population biélorusse dans la Deuxième République polonaise], Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, vol. 55, n° 2, 2020, p. 73 et 81.

25

Aneta Prymaka, Kamienie musiały polecieć. Wymazywana przeszłość Podlasia [Les pierres ont dû voler. Le passé effacé de la Podlachie], Czarne, Wołowiec, 2024.

26

Wojciech Śleszyński, « Od internacjonalnej do własnej historii – mniejszość białoruska w Polsce » [De l’histoire internationale à l’histoire locale – la minorité biélorusse en Pologne], Acta Baltico-Slavica, n° 41, 2017, p. 190-211.

27

https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/komunikaty/9989,Informacja-o-ustaleniach-koncowych-sledztwa-S-2802Zi-w-sprawie-pozbawienia-zycia.html (dernière consultation le 2 décembre 2024).

28

Adam Leszczyński, « Marsz ku czci “Burego” i kontrmanifestacje w Hajnówce. “Coroczny wstyd dla państwa polskiego” », Oko.press, 19 février 2022. URL : https://oko.press/marsz-ku-czci-burego-i-kontrmanifestacje-w-hajnowce-coroczny-wstyd-dla-panstwa-polskiego (dernière consultation le 2 décembre 2024).

29

Krzysztof Boczek, « Dwie stodoły Podlasia. W jednej ludzi ratują. W drugiej wyłapują i czekają aż "mróz skończy problem" », Oko.press, 14 novembre 2021. URL : https://oko.press/dwie-stodoly-podlasia-w-jednej-ludzi-ratuja-w-drugiej-wylapuja (dernière consultation le 2 décembre 2024).

30

Pamiętniki chłopów 2 [Mémoires de paysans], Varsovie, Édition de l’Institut de l’État social, 1937. Témoignage n° 6, auteur inconnu, p. 480.

31

Voir Aneta Prymaka, Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy [L’exode de 1915. Souvenirs de réfugiés], Wołowiec, Czarne Publishing House, 2022, p. 216.

32

Sur l’histoire des frères Bielski voir https://encyclopedia.ushmm.org/content/fr/article/the-bielski-partisans (dernière consultation le 15 mai 2024).

33

Voir « Le récit du docteur Olga Goldfain », in Vassili Grossman et Ilya Ehrenbourg, Le Livre noir sur l’extermination des Juifs en URSS et en Pologne (1941-1945), adapté par Vassili Grossman, traduit du russe par Yves Gauthier, Luba Jurgenson, Michèle Kahn, Paul Lequesne et Carol Moroz, Paris/Arles, Solin/Actes Sud, 1995, t. I, p. 433-443. Ce récit comprend un épisode de traversée de Białowieża. En version originale : https://www.jewishbialystok.pl/Bia%C5%82owie%C5%BCa-historia-spo%C5%82eczno%C5%9Bci-%C5%BCydowskiej,5538,1941 (dernière consultation le 2 décembre 2024).

34

Andrzej Muszyński, Koncertina, Varsovie, Cyranka, 2024, p. 54.

35

https://hfhr.pl/aktualnosci/stanowisko-w-sprawie-smierci-i-zaginiec-na-polsko-bialoruskiej-granicy (dernière consultation le 15 mai 2024).

36

Mikołaj Grynberg, Jezus umarł w Polsce [Jésus est mort en Pologne], Varsovie, Agora PH, 2023, p. 260-261 (ebook).

37

Voir, par exemple, Andrzej Muszyński, Koncertina, Varsovie, Cyranka, 2024 ; Mikołaj Grynberg, Jezus umarł w Polsce [Jésus est mort en Pologne], Varsovie, Agora PH, 2023, ouvrage qui a suscité un large débat ; Mirosław Mniszewski, Mama Fatima, non publié encore, mais largement débattu dans les médias sociaux : une pièce de théâtre tirée de ce texte sera jouée au Teatr Wolność à Białystok. Mniszewski, auteur de la série populaire Histoires du village voisin, vit dans la région de Białowieża, et s’implique dans « Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne » (Volontaires pour la première aide humanitaire dans la région de Podlachie).

Bibliographie

Éric Baratay, Le Point de vue animal. Une autre version de l’histoire, Paris, Seuil, 2012.

Piotr Daszkiewicz et Tomasz Samojlik, « Żubry czy żubrobizony? Polemika na temat akcji ratowania żubrów podczas II Międzynarodowego Kongresu Ochrony Przyrody w 1931 roku w Paryżu », Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, n° 50, 2005, p. 167-176.

Vassili Grossman et Ilya Ehrenbourg, Le Livre noir sur l’extermination des Juifs en URSS et en Pologne (1941-1945), t. I, traduit du russe par Yves Gauthier, Luba Jurgenson, Michèle Kahn, Paul Lequesne et Carol Moroz, Paris/Arles, Solin/Actes Sud, 1995.

Mikołaj Grynberg, Jezus umarł w Polsce [Jésus est mort en Pologne], Varsovie, Agora PH, 2023.

Ferdinand Hayden, The Great West. Its Attractions and Resources, Bloomington, C.R. Brodix, 1880.

Andrzej Januszajtis, « History of Science in Gdańsk », part III, Task Quarterly, vol. 25, n° 1, 2021, p. 109-110.

Anna Kamińska, Białowieża szeptem. Historie z Puszczy Białowieskiej [Bialowieza en murmures. Histoires de la forêt de Białowieża], Cracovie, Wydawnictwo Literackie, 2017.

Katarzyna Kurza, « Ujednolicanie dyskursów w państwie unaradawiającym: ugrupowania rządzące wobec ludności białoruskiej w II Rzeczypospolitej », Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, vol. 55, n° 2, 2020.

Aldo Leopold, A Sand County Almanac, Oxford, Oxford University Press, 1949.Konrad Lorenz, Das sogenannte Böse. Zur Naturgeschichte der Aggression [Le soi-disant mal. Pour une histoire naturelle de l’agression], Vienne, Borotha-Schoeler, 1964.

Jason Moore (dir.), Anthropocene or Capitalocene? Nature, History and the Crisis of Capitalism, Oakland, PM Press, 2016.

John Muir, Our National Parks, 1901.

Andrzej Muszyński, Koncertina, Varsovie, Cyranka, 2024.

Pamiętniki chłopów 2 [Mémoires de paysans], Varsovie, Édition de l’Institut de l’État social, 1937.

Aneta Prymaka, Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy [L’exode de 1915. Souvenirs de réfugiés], Wołowiec, Czarne Publishing House, 2022.

Aneta Prymaka, Kamienie musiały polecieć. Wymazywana przeszłość Podlasia, Czarne, Wołowiec, 2024.

Tomasz Samojlik, Piotr Daszkiewicz et Aurika Ričkienė, Primeval Beast, Primeval Forest: Perception of European Bison and Białowieża Primeval Forest in the 18th-early 20th Century, Białowieża, Mammal Research Institute, Academie des Sciences de Pologne, 2022.

Simon Schama, Landscape and Memory, New York, Vintage books, 1996.

Wojciech Śleszyński, « Od internacjonalnej do własnej historii – mniejszość białoruska w Polsce”, Acta Baltico-Slavica », n° 41, 2017, p. 190-211.

Vaclav Smil, Energy and Civilization. A History, Cambridge, MIT Press, 2018.

Jan Sztolcman, Żubr. Jego historia, obyczaje i przyszłość, Varsovie, Nakładem centralnego zwiazku polskich stowarzyszen lowieckich, 1926.

Edward Więcko, « Gospodarka w Puszczy Białowieskiej między pierwszą i drugą wojną światową », Sylwan, n° 2, 1980, p. 55-65.

Anna Wilk et al., « Użytkowanie i ochrona Puszczy Białowieskiej w okresie II wojny światowej w świetle wybranych źródeł historycznych, kartograficznych i archeologicznych », Przegląd Geograficzny, n° 93, 2021, p. 445-462.

Adam Wodziczko, « Nauko-organizacyjne zagadnienia ochrony przyrody w Polsce », Kosmos. Pismo Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Volume I, 1935, p. 25-39.

Alicja Zemanek, « Mistrz i uczeń – Marian Raciborski (1863–1917) i Władysław Szafer (1886–1970) – współtwórcy ochrony przyrody w Polsce », Roczniki Bieszczadzkie, n° 27, 2019, p. 127-150.