(Université de Saint-Jacques-de-Compostelle)

Entretien avec Isabel Burdiel et Jesús Ángel Sánchez García

Familles de Franco et Juan Carlos à Meirás, 1972.

Isabel Burdiel, historienne espagnole, s’intéresse à l’histoire biographique notamment dans deux ouvrages de premier plan : Isabel II. Una biografía (1830-1904) (Madrid, 2010), qui a remporté le Prix National d’Histoire, et Emilia Pardo Bazán (Madrid, 2019), une biographie de l’écrivaine dans la collection « Españoles Eminentes » qui a obtenu le Prix de la Real Academia Española [Académie Royale Espagnole] (Madrid, 2021).

Jesús Ángel Sánchez García, espagnol également, est historien de l’art, spécialisé dans les études sur le patrimoine et l’architecture. Il a travaillé sur l’implication et les intentions d’Emilia Pardo Bazán dans la conception de Meirás, à la lumière de ses relations avec d’autres maisons d’écrivain, dans des publications comme « Las Torres de Meirás. Un sueño de piedra para la quimera de Emilia Pardo Bazán ». [Les Tours de Meirás. Un rêve de Pierre pour la chimère d’Emilia Pardo Bazán] (revue Goya, 2010).

La revue Passés Futurs vous a invités à participer, sous la forme d’un entretien, au dossier dédié à l’analyse de la gestion du passé dictatorial par la démocratie espagnole, à partir d’un exemple très concret, la résidence de campagne de l’écrivaine Emilia Pardo Bazán. À partir de la guerre civile, cette résidence fut occupée par le « Caudillo d’Espagne », le général Francisco Franco, devenant ainsi un lieu politique. En effet, Franco s’y rendit chaque été, de 1939 à sa mort en 1975.

Cette résidence se situe à Meirás, à quelques kilomètres de la ville de La Corogne, où naquit l’écrivaine en 1851. Ce fut dans cette « ferme » de Meirás, à laquelle se sont ajoutées les « tours » d’inspiration médiévale conçues par Emilia Pardo Bazán, qu’elle écrivit quelques-unes de ses œuvres les plus remarquables et où elle constitua une importante bibliothèque, ce qui fit de ce lieu une référence pour la république des lettres espagnoles depuis la fin du XIXe siècle jusqu’à sa mort en 1921. Cette résidence fut renommée « pazo1 » par Franco.

Ramón Villares – En tant qu’historienne, vous avez consacré de nombreuses années à la biographie d’Emilia Pardo Bazán. Pour quelles raisons vous êtes-vous occupée de cette figure de l’histoire littéraire espagnole, et comment peut-on la comprendre dans le débat sur l’histoire, la littérature et la « fabrication » de l’« écrivain national » ?

Isabel Burdiel – Je répondrai de façon générale. Pour commencer, je voudrais aborder le sujet des relations entre histoire, littérature et nation, qui me semble pertinent par rapport à la question qui m’est posée et à celle de la mémoire. Ces questions participent d’un travail en cours sur la formation (possible ou non) de la figure d’« écrivaine nationale » dont les premières avancées seront publiées dans l’ouvrage Southern Passions. Nation, Gender and Modernity (18th-19th Centuries) édité par Xavier Andreu et Mónica Bolufer (Brill, sous presse).

Comme l’a écrit François Hartog2, pour les grands romanciers du XIXe siècle, raconter le monde, percevoir sa nature inédite, consistait précisément à offrir aux lecteurs un monde capturé par l’Histoire, imprégné par l’Histoire, saisi par elle. Ce fut un moment où son statut devint presque équivalent à celui qu’occupait auparavant la théologie, en tant que discours créateur de sens. Cette Histoire, comme vecteur d’un temps créateur et agent d’un processus de progrès, se concrétisait aussi en une myriade d’histoires avec minuscule, des histoires nationales, particulières. La tension irrésolue – qui parcourt en bonne partie la division classique entre Nord et Sud, entre Orient et Occident – provient du fait que ces histoires nationales ne pouvaient prendre conscience d’elles-mêmes qu’à travers leur insertion dans l’Histoire avec un grand H. C’est dans ce contexte (avec des tensions irrémédiables) que se sont forgés les figures de national writer et de national builder qui furent parfois, mais pas nécessairement, une seule et même chose. Ces deux figures furent pensées essentiellement au masculin et dans les deux cas, les relations complexes entre Histoire et histoires, politique, littérature et mémoire, se trouvent profondément impliquées dans leur définition sociale, en les unissant ou en les séparant.

Une partie de ces questions a fait récemment l’objet d’un ouvrage d’Anne-Marie Thiesse3, qui, à mon avis, naturalise de façon excessive l’absence d’« écrivaine nationale » dans son groupe de pays et d’auteurs parmi lesquels, à vrai dire, l’absence totale de l’Espagne ne s’explique pas. Pour Thiesse, sans aucun doute, « l’âge national est aussi celui de l’universel ». Dans ce cas, « l’originalité féminine qualifie peu au statut d’écrivain national reconnu, encore moins à la marche supérieure de l’universalité. Et les écrivains des nations littéraires les plus puissantes sont plus universels que les autres ». Il s’agit ici sans doute d’un élément fondamental, mais qui s’avère trop général et laisse dans l’ombre les opérations littéraires et les politiques pratiques des discours de genre sur lesquels s’appuie cette exclusion (ou dans quelques cas exceptionnels, l’inclusion) des femmes écrivaines dans le statut d’« écrivain·e national » ainsi que dans celui de « nation builder ». Les stratégies de résistance à cette exclusion sont également laissées dans l’ombre.

Pardo Bazán – probablement l’écrivaine la plus célèbre et reconnue d’Espagne à son époque – ne fut pourtant jamais une « écrivaine nationale » avec le degré d’incontestabilité requis pour atteindre la sphère publique, elle-même pensée comme nationale. Ce qui, précisément durant les dernières décennies du XIXe siècle et les premières du XXe, se trouve remis en question pour le moins en Galice et en Catalogne. Madame de Stäel ou George Sand, George Eliot ou les sœurs Brontë, Bertha von Suttner ou Frederika Bremer ne le furent pas non plus en leur temps, pour les raisons pointées du doigt par Thiesse. Aucune de ces écrivaines ne put être considérée comme « écrivain national » comme le furent Walter Scott, Victor Hugo, Alessandro Manzoni, Friedrich Schiller ou Adam Mickiewicz. Il ne s’agit pas seulement de le constater, mais de s’interroger à ce propos.

Portrait d’Emilia Pardo Bazán photographié par Alfonso en 1918.

Deux écrivaines apparemment très éloignées l’une de l’autre y parvinrent cependant de façon incontestable : Jane Austen (1775-1817) pour l’Angleterre, qui parle de l’amour, de la classe, des niveaux de rentes, et la poétesse et romancière Rosalía de Castro (1837-1885) pour la Galice, qui parle aussi de l’amour, des sentiments intimes et des angoisses de l’existence, ainsi que des émotions suscitées par la terre et les idéaux frustrés. Dans le premier cas, l’Angleterre est le centre d’un État-Nation consolidé. Pour la seconde, la Galice est une région périphérique de l’Espagne, ayant sa propre langue à travers laquelle on cherchait alors une reconnaissance culturelle, littéraire et également, de plus en plus, politique. La publication en 1863 des « Cantares gallegos » de Rosalía de Castro est généralement considérée comme le point de départ du Rexurdimento [renaissance] galicien, un mouvement culturel semblable, avec ses propres caractéristiques, à la Renaixença [renaissance] catalane. Ces deux mouvements de renaissance culturelle ont suscité des ressentiments, et même des inquiétudes et une incompréhension profonde de la part du nationalisme espagnol de l’époque.

Si Jane Austen fut une « écrivaine nationale » avant tout, en tant que création de l’ère victorienne, Rosalía de Castro fut celle du galléguisme de la dernière décennie du XIXe siècle et du début du XXe. Dans les deux cas, l’intervention des hommes de leur famille fut cruciale dans la fabrication posthume de cette sacralisation nationale. Dans le premier cas, ce fut la publication de l’ouvrage Memoir of Jane Austen (1870) par son neveu James Edward Austen-Leigh et celle des Letters of Jane Austen (1884) par son petit neveu Edward, Lord Brabourne. Dans le second cas, ce fut le travail intense du mari de Rosalía, l’historien Manuel Martínez Murguía, qui est considéré comme le grand constructeur de la nation galicienne.

Ramón Villares – La figure de Pardo Bazán a créé une image de la Galice qui s’est diffusée en dehors de la région ; cependant, sa contribution à la construction d’une mémoire nationale galicienne s’oppose généralement non seulement à Murguía mais aussi à son épouse, Rosalía de Castro. Comment expliquez-vous cette question, sur laquelle vous vous penchez aussi dans votre biographie de la romancière ?

Isabel Burdiel – Concernant la Galice, Rosalía (sans nom de famille) et Pardo Bazán (parfois « Doña Emilia » et d’autres fois « la comtesse de Pardo Bazán ») furent rapidement et indéniablement des figures de mémoire nationale qui se rencontrèrent. Ceci pour trois raisons, étroitement liées. La première est que Castro (qui a écrit autant en galicien qu’en castillan) et Pardo Bazán (qui n’a écrit qu’en castillan) furent les deux seules femmes écrivaines qui entrèrent dans le canon littéraire espagnol dans un moment clé de sa constitution durant le dernier tiers du XIXe siècle. La deuxième raison est que Rosalía est considérée encore de nos jours, et plus que jamais, comme l’indiscutable incarnation littéraire de la Galice ; pour les nationalistes galiciens, c’est « l’écrivaine nationale » par excellence. La troisième raison, c’est que dans le processus de sacralisation de cette dernière, la fabrication d’une histoire de rivalité littéraire, politique et même de féminités respectables, entre Rosalía de Castro et Emilia Pardo Bazán, joua un rôle fondamental.

Nous ne pouvons pas ici mettre en valeur la figure et l’œuvre de Rosalía. Mais nous croyons nécessaire de le faire pour Pardo Bazán. Au même titre que des figures littéraires comme Benito Pérez Galdós ou Leopoldo Alas (Clarín), Pardo Bazán a joué un rôle décisif dans la rénovation de la fiction espagnole durant le dernier tiers du XIXe siècle et dans la diffusion en Espagne du débat sur le naturalisme français. Los pazos de Ulloa (1886)4 ou La madre naturaleza (1887)5 sont aujourd’hui des canons littéraires de cette rénovation, qui porte l’originalité de questionner de l’intérieur les fondements même d’un naturalisme plus conventionnel. Mieux connue pour ses romans et ses nouvelles, tout à fait remarquables à l’échelle européenne, qui furent traduits du vivant de l’autrice vers une dizaine de langues, elle fut aussi une journaliste influente dans le domaine culturel et même politique, critique et historienne de la littérature, dramaturge, ayant contribué activement à la diffusion de la culture. Elle fut pionnière (de façon significative grâce à ses longs séjours à Paris) dans l’introduction en Espagne de la littérature russe, et plus tard, du modernisme, du spiritualisme et du décadentisme.

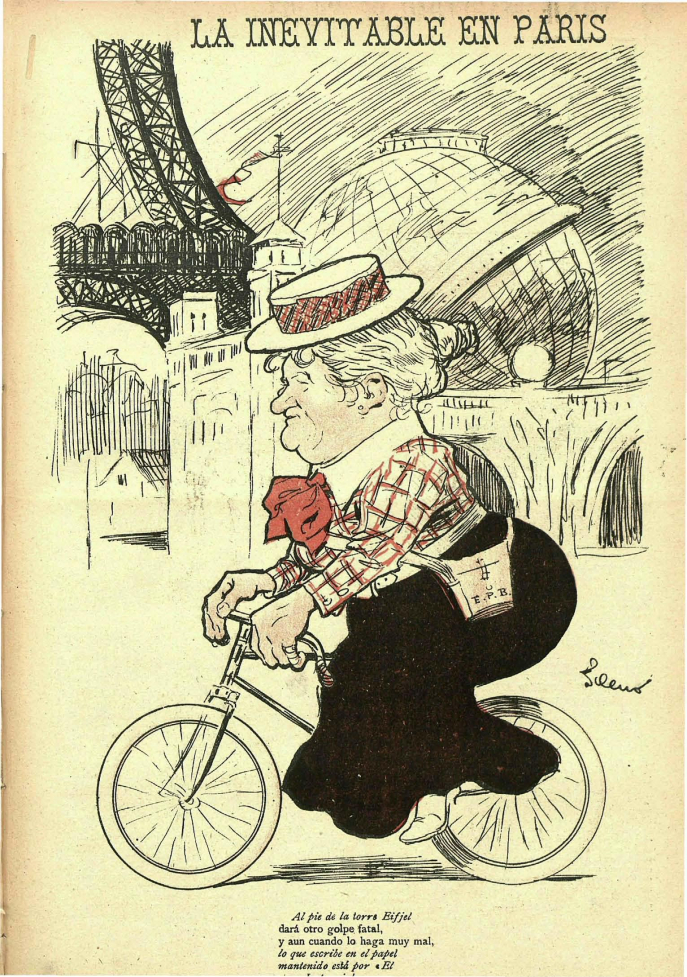

La inevitable en París, Gedeón, 29 août 1900.

En outre, l’un des aspects les plus originaux de sa trajectoire intellectuelle fut l’insertion du féminisme (un terme qu’elle utilisa ouvertement) dans le débat culturel et politique du dernier tiers du XIXe siècle et des premières décennies du XXe siècle. Elle traduisit chez sa propre maison d’édition : The subjection of women (1869) de John Stuart Mill et La femme et le socialisme (1891) d’August Bebel. En 1889, elle publia dans la Fortnightly Review un long essai, dont le titre original est The woman of Spain, et dont la version en castillan est considérée comme l’un des textes fondateurs du féminisme espagnol.

En ce moment clé de consolidation, en Espagne et en Europe, de la culture de la célébrité et de la figure de l’« intellectuel », elle réussit à être, à la fois actrice distinguée du changement et objet de celui-ci, en essayant – pas toujours avec succès – de gérer son image d’autrice et de femme célèbre. De façon semblable à Madame de Stäel ou à George Sand, sa passion pour la vie publique, son désir de prendre part aux polémiques culturelles et politiques les plus importantes de son époque, lui forgèrent une célébrité littéraire, politique et culturelle au sens large, qui fut toujours conflictuelle, située à la fois au centre et aux marges de la sphère publique de son époque.

De plus, et c’est ce qui nous intéresse avant tout dans le cadre de ce dossier, l’œuvre de Pardo Bazán est particulièrement inondée d’Histoire et de nation. Dès les premiers temps de sa trajectoire d’écrivaine, elle eut conscience du caractère fondamental de la construction d’une sphère culturelle propre, pour forger une nation moderne. Ainsi, la construction d’identités nationales hégémoniques, et la résistance à celles-ci, était un processus à caractère transnational qui affectait tous les États-nations européens, et qui mobilisait (ou devrait mobiliser) des matériaux culturels, imaginatifs et émotionnels très variés. En ce sens, elle développa un type de nationalisme espagnol défensif (tant vers l’intérieur que vers l’extérieur), profondément en alerte, qui regardait fondamentalement vers la France, un pays qu’elle aimait, et vers l’Angleterre, un pays qu’elle détestait. Elle admirait les deux, et en même temps, elle résistait à leurs modèles. Dans sa préoccupation – qui était très liée au croisement de regards entre « le nord » et « le sud » (tant à l’extérieur qu’à l’intérieur) –, elle établit un faisceau imaginaire et intellectuel de raisons et d’émotions qui imprégnèrent ses notions de l’Espagne et de la Galice : leurs limites, leurs possibilités et la construction de leurs mémoires publiques respectives. C’est pourquoi il me semble que les dynamiques de pouvoir politique et économique, ainsi que les représentations culturelles identitaires entre l’Europe occidentale, l’Espagne et la Galice, doivent être étudiées à partir de leurs interrelations pour comprendre les objectifs de Pardo Bazan à ce sujet.

Ramón Villares – L’écrivaine Pardo Bazán, bien qu’ayant vécu de longues années à Madrid et malgré ses voyages fréquents à l’étranger, en particulier à Paris, avait sa résidence familiale à la « Ferme » de Meirás, qu’elle nomma « Tours de Meirás ». Que prétendait-elle faire avec cette réhabilitation ?

Isabel Burdiel et Jesús Ángel Sánchez García – Durant les années de consécration de sa carrière littéraire, déjà séparée de son mari et vivant de manière indépendante à Madrid, Emilia Pardo Bazán voulut faire de Meirás une résidence où passer l’été avec ses fils et leur famille, sans renoncer, bien au contraire, à améliorer ce lieu que son père lui avait installé, durant sa jeunesse, dans la vieille « Ferme de Meirás ». Conçus en 1894 par Emilia et sa mère Amalia de la Rúa-Figueroa, avec quelques conseils de leur cercle d’amis collectionneurs, amateurs d’antiquités et architectes, le format et le style néo-médiéval des Tours de Meirás font référence à l’origine féodale et légendaire du lieu de ses ancêtres tout en rendant hommage et en exhibant les insignes de noblesse de son lignage. En plus de ce programme de mémoire et de revendication familiale, Emilia décida de faire des Tours de Meirás un autoportrait esthétique et monumental à sa gloire, en faisant tailler dans les façades les titres de ses œuvres favorites, les portraits des poètes épiques qu’elle admirait et les figures et symboles liés à son roman La Quimera6 (1905), sur lequel elle travaillait durant la phase finale de la construction du manoir. En lien avec ses aspirations et ses besoins d’écrivaine, Emilia ajouta aux stratégies d’expression et de souvenir mises en évidence par Harald Hendrix dans son ouvrage sur les maisons d’écrivains Writers’ Houses and the Making of Memory (New York, Routledge, 2008), une volonté claire de disposer d’un refuge pour sa créativité qui intègrerait également des espaces dédiés à la vie sociale. Meirás se présentait ainsi comme une œuvre de plus de l’écrivaine, qui serait, entre autres, une réflexion sur le désir de gloire et la chimère d’un présent socialement et spirituellement harmonieux, éloigné de l’accélération du temps et des conflits sociaux, politiques et intellectuels de son époque. Meirás, c’est cette illusion d’un lieu de repos privé et public.

Monument à Emilia Pardo Bazán à Madrid.

En répliquant les stratégies de mise en scène et de personnalisation architecturale d’autres maisons d’écrivains qu’Emilia a pu connaître, et même visiter – George Sand, Alphonse de Lamartine, Alexandre Dumas père, Victor Hugo, Pérez Galdós – Meirás est devenu un lieu de création littéraire pensé également pour abriter sa bibliothèque, la destination finale de sa dépouille et, en regardant vers l’avenir, les éléments parlants qui assureront la permanence de sa figure publique tant comme écrivaine que comme célébrité. En ce sens, contrairement à la majeure partie des maisons-musées d’écrivain, aménagées après leur mort, à Meirás Emilia conçut et prépara elle-même toutes les composantes symboliques – un jeu complexe de textes et d’images – disposés en vue d’une communication avec le public. Elle était consciente qu’avec le temps (et c’est peut-être ce qui est en jeu aujourd’hui) il s’agirait d’un lieu intensément associé à sa mémoire de par sa double condition de maison qui incorpore déjà un patrimoine artistique et littéraire fondamental pour une maison-musée, et de mausolée pour sa panthéonisation. Les propos par lesquels l’autrice exprime sa confiance en Meirás comme dispositif qui regarde vers l’avenir exposent clairement ses intentions : « Les demeures sont toujours le reflet de la physionomie de leurs maîtres » (1894), ou « Pour décorer la tour en construction, qui sera celle où j’habiterai, je souhaiterais lui apposer une touche personnelle, pour la visite, si elle a lieu, des curieux de l’année 2000 » (1902).

Ramón Villares – Cette résidence de campagne resta dans sa famille jusque dans les années 1930, avant d’être acquise, pendant la guerre d’Espagne, par un groupe de l’élite politique et économique de La Corogne pour être offerte au général Franco, qui l’accepta avec une fausse modestie, en tant que « présent de mes compatriotes » galiciens. Pensez-vous qu’avec l’occupation de cette résidence par Franco et sa famille, la mémoire de l’ancienne propriétaire a disparu ?

Isabel Burdiel et Jesús Ángel Sánchez García – Ici, une précision s’impose. Même si Meirás était un cadeau à Franco en tant que « chef d’État » (comme le stipule le parchemin de remise en décembre 1938), les premiers travaux d’aménagement se déroulèrent sous la supervision de son épouse Carmen Polo, qui visita et ordonna les premières modifications sur les tours au cours de deux séjours, en juin, puis d’août à septembre 1938, avant la première visite de Franco, en décembre de la même année. Pour la réhabilitation du lieu conçu par Emilia Pardo Bazán, on préserva les espaces principaux et bon nombre d’éléments matériels : la salle de travail avec la chaise et la table pour écrire, en haut de la tour de la Chimère, une chapelle avec un retable présidé par une effigie de Saint François d’Assise – l’image de dévotion préférée de l’écrivaine –, les livres de la bibliothèque, des vitraux portant des symboles personnels et familiaux, la sépulture et les blasons en pierre des lignages de Pardo-Bazán et Rúa-Figueroa. D’autres éléments furent remaniés, comme les chaises brodées par Emilia et sa famille portant des portraits de philosophes, qui passèrent de son bureau à la chapelle, des meubles de style castillan, anciens, qui furent répartis dans différentes pièces, et en particulier, les vitrines de la bibliothèque qui furent réutilisées pour ranger de la vaisselle dans la zone de travail des domestiques. À ce legs de l’écrivaine, vinrent s’ajouter, de la part du nouvel occupant de Meirás, une paire de retables y un prie-Dieu d’honneur certainement sculpté selon les indications de la famille du nouvel occupant. Toutes ces modifications avaient un fort contenu religieux, en accord avec le national-catholicisme du régime. À l’extérieur, au blason de Franco sculpté sur la façade principale, s’ajoutent diverses pièces antiques spoliées et déplacées dans les jardins, surtout des pierres héraldiques mais aussi des statues, des fonts baptismaux, des fontaines et des parties d’autres « pazos » reconstruites, dans le but d’orchestrer une scénographie qui présenterait Meirás comme un ancien « pazo » ou un manoir seigneurial caractéristique de la noblesse galicienne du XVIe au XVIIIe siècle. Il s’agissait d’une typologie complètement éloignée des intentions d’Emilia et adaptées au dictateur comme destinataire idéal, choisi par le destin suite à la disparition, au début de la guerre civile, des deux descendants masculins d’Emilia Pardo Bazán, morts assassinés.

Emilia Pardo Bazán contemplant les travaux des Tours de Meirás en 1902.

Cette apparente continuité avec les souvenirs matériels et la mémoire de l’écrivaine, dont il était fait mention de façon récurrente lors de l’introduction des reportages du NO-DO [Noticiario Documental]7 sur les séjours estivaux de Franco à Meirás, dissimula les effets les plus pervers d’une stratégie d’appropriation qui accula et réduisit la puissante figure intellectuelle de l’écrivaine. Cette appropriation s’étendit aux livres replacés dans la nouvelle bibliothèque du dictateur, tronquée de ceux que l’héritière céda à l’Académie Royale Galicienne. L’occupation effective et la nouvelle dimension symbolique apportée par la famille de Franco utilisaient simplement la célébrité de l’écrivaine comme argument pour faire valoir la distinction d’une résidence rebaptisée comme « pazo », qu’on dota même d’un « paciño », ou pazo miniature, comme maison de jeu pour la fille du couple. L’épouse de Franco, Carmen Polo, asturienne, fit également usage de l’image seigneuriale de l’édifice en choisissant les Tours de Meirás comme fond pour un portrait réalisé par le peintre Fernando Álvarez de Sotomayor, usurpant ainsi la condition de « maîtresse de Meirás ».

Ramón Villares – Après la mort de Franco, cette résidence d’été n’avait plus de contenu politique, mais ses héritiers en ont gardé l’usufruit jusqu’à une décision judiciaire de 2018 qui établit que le manoir faisait partie du patrimoine de l’État espagnol et que de ce fait, la famille du dictateur devait la céder. Bien que la décision judiciaire ne soit pas encore ferme [en mars 2022], l’idée en tant que telle a généré un intense débat sur la mémoire des occupants de Meirás. Considérez-vous que ce lieu puisse être resignifié à travers d’autres usages ou doit-il rester lié à l’une ou aux deux figures qui l’occupèrent par le passé ?

Isabel Burdiel et Jesús Ángel Sánchez García – Meirás est un cas peu banal de « double mémoire » ou de « mémoire superposée », indéniablement difficile à résoudre. Non seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan intellectuel. Il renvoie de façon très profonde au débat sur la mémoire qui se déroule aujourd’hui en Espagne et en Galice.

Quant à la pertinence de sa resignification, il faut prendre en compte qu’il ne s’agit pas d’un édifice de gouvernement ou d’un monument créé durant le régime franquiste, comme dans le cas du Valle de los Caídos8, puisque Meirás avait déjà une histoire et des valeurs préalables, qui furent mis à l’écart à partir de 1938. C’est pourquoi une resignification démocratique d’un lieu lié au dictateur, qui exclue ou amenuise cette autre mémoire historique et ce patrimoine immatériel remontant au temps d’Emilia Pardo Bazán et de sa famille, n’est pas approprié.

Le débat sur l’avenir de Meirás a été simplifié en le présentant comme un dilemme entre la récupération de la mémoire d’Emilia Pardo Bazán ou la reconversion en un lieu de mémoire démocratique, avec un projet de resignification qui apporte une réflexion sur le rôle politique et symbolique exercé dans ce lieu durant la dictature ou sur la répression et les victimes du franquisme. En tenant compte de son origine comme maison de l’écrivaine, étant l’un des cas les plus exceptionnels en Europe d’implication d’une autrice dans la conception de tous les détails de sa demeure, pensée comme un lieu autobiographique, un monument à sa gloire et un dispositif de communication avec ses lecteurs, il est inéluctable de restituer le rôle de celle qui l’a conçu et fut sa propriétaire. Un récit qui commence par les antécédents et l’histoire de Meirás comme le lieu ayant un lien privilégié avec la figure et le patrimoine littéraire d’Emilia Pardo Bazán doit être rendu compatible avec l’explication de son appropriation et de son utilisation symbolique par Franco pendant la dictature. En effet, il n’est pas souhaitable d’envisager qu’une mémoire démocratique, réellement large et inclusive, vienne annuler ou porter préjudice à la mémoire de l’une des plus grandes écrivaines européennes de sa génération. Ce qui ne doit pourtant pas minimiser le fait que ce lieu fut la résidence d’été d’un dictateur qui a énormément marqué, de façon morbide, l’histoire contemporaine (et la conception de cette histoire) de la Galice et de l’Espagne.

Nous croyons, en considérant nos propos tenus jusqu’ici, que d’accorder à Franco et à ses années d’occupation de Meirás une place centrale, reviendrait paradoxalement à lui offrir ce que lui et sa famille n’ont jamais tout à fait réussi : resignifier Meirás en élément clé du franquisme. Aussi critique que soit notre tentative de contre-mémoire du « franquisme à Meirás », le risque de trop valoriser la figure de Francisco Franco est très important. Parmi les traces laissées par le dictateur, on trouve une peinture de sa main, signe de sa condition d’artiste amateur, ou un cours de tennis qu’il substitua à la roseraie plantée par Emilia, ce qui va de pair avec le danger de banaliser le sens dramatique du franquisme ou avec un appel à ses nostalgiques comme cela s’est produit dans les lieux de mémoire d’autres dictateurs. Le cas de la tombe de Mussolini à Predappio est le premier qui vient en mémoire, si on peut se permettre un jeu de mots. D’ailleurs, dans les usages publics à venir de Meirás, des dynamiques incontrôlées par les institutions démocratiques pourraient entrer en jeu.

Il existe un autre risque, tout aussi grave : celui de considérer le franquisme, non pas comme une possibilité historique parmi celles qui pouvaient advenir au temps de celle qui construisit ce lieu (en envisageant la mémoire du futur), mais comme un point d’arrivée historique, linéaire et inévitable. Et plus encore, comme un point de départ, également linéaire et inévitable, du présent. Une sorte de « futur passé » exempt d’autoréflexivité sur la manière avec laquelle les « dimensions temporelles du passé et du futur renvoient les unes aux autres9 ». Cette approche nous empêche de prendre correctement la mesure de ses conséquences historiographiques et politiques. De plus, la question fondamentale de la contribution de Pardo Bazán à l’histoire du féminisme espagnol et galicien doit occuper une place centrale, parce qu’en réalité, cela permettrait de relier, par le récit et l’argumentation, les deux moments historiques fondamentaux de l’histoire de l’édifice et de sa resignification, en signalant le recul, la mutilation du progrès dans les droits des femmes et du féminisme, générés par la dictature franquiste. Ce qui, pour ne rien cacher, devrait expliquer l’évolution autoritaire de la classe sociale à laquelle appartenait Pardo Bazán et son soutien au soulèvement militaire contre la Seconde République, qui affecta ses descendants directs.

En ce sens, cela vaut la peine d’analyser l’intention politique, et de fixation de mémoire en jeu à Meirás, aussi bien de la part de Pardo Bazán que de la famille Franco. Sur l’intention politique de Meirás comme projet personnel d’Emilia, il y a deux questions intéressantes : la première est l’admiration (très ambivalente ensuite dans sa relation avec l’Angleterre) qu’elle-même manifesta en de multiples occasions pour l’aristocratie anglaise, son rôle prépondérant dans l’Angleterre postérieure à la révolution industrielle et jusqu’au XXe siècle, d’une part ; et la qualité, la sophistication et l’aisance de son mode de vie dans les manoirs de campagne, d’autre part. Sur cette dernière question, le choix prédominant pour ces manoirs de styles « nationaux », comme le style Tudor ou le style élizabéthain, put influencer le fait qu’Emilia Pardo Bazán s’en inspirât en choisissant le roman comme style dominant pour les Tours de Meirás. Un style clairement identifié à un moment historique sur le plan politique et de splendeur culturelle et artistique de la Galice.

Avec l’image de cet édifice néo-médiéval, robuste et monumental, Meirás fait le lien avec un passé féodal, mythifié, comme une époque de prééminence de la noblesse, tout en cherchant à recréer un type de paysage historique qui se trouve aussi fortement enraciné en Galice, du fait de nombreuses tours et châteaux construits à l’époque médiévale. On pourrait, ici aussi, développer la réflexion avec l’image de Meirás dans le paysage, comme vision imaginaire de la nation. Pour ce qui est de Franco, il faudrait étudier, à l’occasion, ses « jeux » pour recomposer et remonter des parties anciennes de manoirs d’hidalgos (un cercle social auquel ni lui ni sa famille n’appartenait), comme l’escalier, les balustrades et les bancs qu’il fit fabriquer pour Meirás avec les pierres du Pazo de Dodro, situé sur la rive droite de la rivière Ulla. Son implication directe à l’heure de résoudre la question de ces « récupérations » de matériel historique est mentionnée. Un genre d’assemblage (pour utiliser un terme qui se réfère à une pratique artistique contemporaine) qui peut servir comme métaphore, sinistre dans ce cas, de la réutilisation de diverses cultures politiques et historiques qui, aux côtés du fascisme et du nazisme, ont donné corps à la justification idéologique du régime.

Ramón Villares – Finalement, considérant que la fondatrice de cette résidence était une femme et une écrivaine consciente, pourriez-vous évoquer des exemples analogues dans l’histoire culturelle européenne et contemporaine ?

Isabel Burdiel et Jesús Ángel Sánchez García – Il existe différents cas comparables, mais nous voudrions insister sur la grande originalité de Meirás en tant que monument et comme lieu symbolique. Il n’existe rien de semblable en Galice, en Espagne ou en Europe, qui soit une « maison d’écrivaine » conçue et pensée par elle-même comme une prolongation de son œuvre, de sa vision du monde. Ou plus exactement, comme une œuvre qui croise l’architecture, l’art et la littérature. Il existe en Europe très peu de maisons d’écrivaine à haute valeur symbolique. Une seule peut peut-être se comparer à Meirás, de par la célébrité de sa propriétaire et de par la valeur qu’elle eut dans sa vie et dans son œuvre : la maison de George Sand, à Nohant. Cependant, Sand ne remodela que partiellement l’édifice original hérité, et concentra ses efforts sur les jardins, comme le firent, dans leur maison respective, Elizabeth von Arnim, Frances H. Burnett ou Edith Warton. La maison de Karen Blixen à Rungstedlund est aujourd’hui une référence en tant que Maison-Musée, mais ce n’est pas elle qui l’a conçue pour être sa propre demeure. Le cas d’Anne Lister qui réforma et agrandit la demeure familiale de Shibden Hall est intéressant, mais sa figure et son œuvre ne sont pas à la hauteur des autres écrivaines mentionnées. En ce qui concerne Craig-y-Nos Castle de la cantatrice d’opéra Adelina Patti – qui s’utilise aujourd’hui surtout comme espace de location pour des mariages et d’autres événements – manque de signification politique ou patrimoniale d’un intérêt comparable.

Il est important de distinguer, pour finir, ces femmes écrivaines qui choisirent d’habiter dans « un château », comme une affirmation aux intentions politiques claires, préférant des architectures historiques, fortement ancrées dans la tradition de leur nation respective, comme un moyen de diffuser leur image publique. Le cliché de l’écrivain enfermé dans sa « tour d’ivoire » réussirait ainsi à prolonger la vigueur de son image historique, puisque ce fut précisément en haut de la tour du levant de Meirás qu’Emilia Pardo Bazán installa son bureau. Cependant, et cela s’avère remarquable, on n’y trouve pas l’image d’une distanciation des problèmes du monde, spécialement des affaires politiques, dans lesquelles, justement, ces écrivaines s’impliquèrent, ce qui est très clairement le cas de Pardo Bazán.

Raconter cette histoire croisée de Meirás, avec ses lumières et ses côtés sombres, reste un défi pour la mémoire démocratique en Espagne, y compris pour la mémoire critique du féminisme et du rôle des femmes dans la sphère publique littéraire. Un défi dont l’objectif devrait être d’apporter au terme de mémoire historique tout son potentiel et toute sa complexité. Ainsi que toute sa capacité à créer des consensus utiles et démocratiques sur le passé et le présent.

Notes

1

Maison de campagne galicienne, équivalent d’un manoir (NDT : toutes les notes sont de la traductrice).

2

François Hartog, Croire en l’Histoire, Paris, Flammarion, 2013.

3

Anne-Marie Thiesse, La fabrique de l’écrivain national. Entre littérature et politique, Paris, Gallimard, 2019, p. 15.

4

Première traduction française : Comtesse de Pardo Bazan, Le château d’Ulloa, Paris, Hachette, 1910. Traduit de l’espagnol par A. Fortin.

5

Première traduction française : Comtesse de Pardo Bazan, Mère nature, Paris, Hachette, 1911. Traduit de l’espagnol par J. Demarès de Hill.

6

[La chimère] roman non traduit en français.

7

Bulletin d’information de la période franquiste.

8

Vallée de ceux qui sont tombés.

9

Reinhart Koselleck, Le futur passé. Contribution à la sémantique des temps historiques, Paris, Éditions de l’EHESS, 1990 [1979].